小学生关于旅行的小报

互联网,信息广,助学习,促成长。迷网络,害健康,五个要,记心上。要指引,履职责,教有方,辨不良。要身教,行文明,做表率,涵素养。要陪伴,融亲情,广爱好,重日常。要疏导,察心理,舒情绪,育心康。要协

互联网,信息广,助学习,促成长。

迷网络,害健康,五个要,记心上。

要指引,履职责,教有方,辨不良。

要身教,行文明,做表率,涵素养。

要陪伴,融亲情,广爱好,重日常。

要疏导,察心理,舒情绪,育心康。

要协同,联家校,勤沟通,强预防。

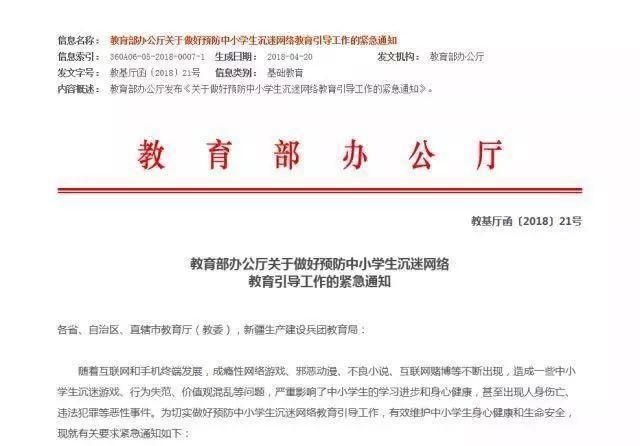

日前,教育部印发了《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》,还特别发出《致全国中小学生家长的一封信》。针对孩子普遍沉迷于网络的现象,家学宝特别邀请了资深家庭治疗导师--王霁来回答这个问题。

随着时代和科技的发展,网络成为我们获取信息、解决问题的主要途径之一,各类电子产品,例如智能手机,互联网电视,计算机、平板电脑等,也逐渐变身为我们生活的必需品。

有的家长发现孩子似乎在电子产品上耗费了太多的时间和精力,甚至沉溺于其中,影响了学习,生活和正常的社交,对于这样的问题,我们家长应该如何应对?我们有什么办法可以帮助到孩子呢?以下几点可能会对家长有所帮助:

倾听孩子的感受和想法,理解并满足孩子的合理需求。

倾听孩子的感受和想法,理解并满足孩子的合理需求。对于年龄较小的孩子(小学及之前)提出想要使用电子产品时,家长不要用固定的思维方式来判断这是否是一个合理的要求,简单的同意、拒绝和默认都不是最佳的回复。

这时,我们可以用提问的方式把话语权交给孩子,让他们更加明确的表明自己的想法和需求,例如:

方法A

孩子:妈妈,我现在要用平板电脑。

妈妈:嗯,你说你现在想要使用平板电脑,是吗?

孩子:是的,我要在平板电脑上完成英语口语作业,还要搜索一些做小报的素材。

妈妈:我知道了,你需要在平板电脑上完成你的作业,那你想用多少时间来完成它呢?

方法B

孩子:妈妈,我要用平板电脑看动画片、玩游戏。

妈妈:你说你想看动画片、玩游戏,能告诉妈妈,你为什么现在想这么做呢?

孩子:因为我已经完成今天的作业了,我要放松一下。(或者:我觉得没劲,就是想玩!)

在这两个例子中,通过提问和回答,妈妈确认了孩子的真实需求。

使用平板电脑成为了孩子解决问题的一种方式,前者的需求是为了完成英语作业,后者是为了放松(让自己愉快一点,不那么无聊)。

对于后面一种情况,家长需要询问孩子为什么会有这样的感受,背后的原因是什么,然后才有可能帮助孩子解决问题。

家长主动参与,陪伴孩子

家长主动参与,陪伴孩子家长可以和孩子一起计划使用电子产品做某件事情,例如:

以孩子的兴趣为主导,家长一起参与共同学习一项技能或者一门有趣的课程。

家庭旅行前一起制定出行安排和攻略。

日常生活中各种需要使用互联网资讯的方面等等。

当然这些都要建立在尊重孩子意愿的基础上,家长可以提出请求和建议,让孩子来决定是否需要家长一起参与。

这么做的目的既是给予孩子有效的陪伴,更可以促进父母与孩子的亲子关系,同时还可以正面引导和激发孩子的兴趣爱好。

言传更要身教,父母做个好榜样。

言传更要身教,父母做个好榜样。想象一下这样的情景:正在看手机的爸爸,催促孩子放下电视遥控器,去写作业,那么孩子会有怎样的感受呢?孩子一定会感觉到“这不公平,我不同意”。

孩子的想法很简单,他们才不会管你是在用手机处理工作还是和人聊天,在他们看来,你可以“玩”,我也可以“玩”。

为了避免这样的情况发生,家长最好能以身作则,用其他的方式来陪伴孩子“线下时间”。

比如,在孩子学习的时候,看一本书可能是更好的选择之一,不论你是坐在孩子身边还是在另一个房间。

问题本身不是问题,解决方案才是需要面对的问题--共同制定计划。

问题本身不是问题,解决方案才是需要面对的问题--共同制定计划。如果孩子的行为导致了家长的焦虑和困扰,父母应该怎么做呢?

是想方设法的消除孩子的问题行为还是去思考孩子行为背后的深层原因?

如果孩子真的不再沉迷于网络和电子产品,那他们的关注点转向哪里了呢?他们的替代行为能否让家长满意呢?他们会不会用一种家长更难以接纳的行为来进行抗争呢?

在我看来,孩子的行为问题或者情绪问题本身不是“问题”,而家长真正需要面对的问题是解决方案。

有的家长和孩子斗智斗勇,逼迫他们消除问题行为来解决问题。

有的家长在与孩子的“斗争”中精疲力竭,通过一次又一次的做出让步和妥协来回避问题。

这两种非赢即输的两分法总是经常在很多家庭中上演,前者无休止的增加孩子的焦虑水平,后者则持续的提高家长自己的焦虑水平,

两者共同点就是让整个家庭系统的焦虑维持在较高的水平,任何小小的突发事件都可能引发家庭的全面战争,除此之外难道我们没有别的选择了么?

现在让我们开始一种全新的思维方式,家长与孩子共同思考和制定解决方案。

这种被称为“双赢”的方法适合于任何年龄的孩子以及任何结构的家庭,无论是学龄前儿童或是处于叛逆的青少年,无论是多代一起生活的大家庭还是单亲家庭或重组家庭都可以使用这个方法来满足家长和与孩子的需求,在根本上解决问题。

让我们选择一个所有家庭成员都心情不错并且空闲的时间段,类似于家庭会议的方式。

首先确定一个需要解决的问题。例如:如何管理互联网时间。采用头脑风暴的方式,让每个家庭成员都提出自己的方案。

然后大家一起来讨论和评估,最终找出一个所有人都能接纳的解决方案,用书面的形式约定开始的时间,每个人的权利和责任,遇到争议和执行困难如何解决。

对于孩子来说,这可能他们第一次真正的参与家庭事务,拥有和成人同样的话语权,这样的解决问题的方式会让孩子更积极主动,更有执行动力。

孩子的情绪和行为问题也许是一个功能失调的家庭的症状,一种系统的观点。

有个妈妈说:

五岁的孩子在姨婆家看电视,因为没有找到遥控器,而把电视屏幕砸破了,她希望咨询师可以改变孩子的行为。

我经常在工作室里遇到这类“请你矫正我的孩子”式的父母。这类的父母都有一种共同的思路,认为孩子是他们自己的问题和所有家庭问题的起因及解决关键。

我们把家庭看做是一个由长期生活在一起的家庭成员构成的“系统”,看起来是一个家庭成员身上的一些问题,实际上涉及整个家庭系统,其他的家庭成员(家长、手足)可能无意中帮助了问题的产生和维持。

例如这个砸坏电视机的5岁孩子,对于他的行为,我们可能会有很多假设:

是他某种原因的愤怒导致了行为么?

如果是的,那他的愤怒来自于哪里?

还是因为没有看成电视节目这一导火索点燃了孩子长期承受的高水平的焦虑?

孩子在家里的角色又是怎样的呢,是所有家庭成员一致公认的问题来源么?

还是其他家庭成员愤怒的间接表达工具?

他在姨婆家庭里的位置和人际关系是导致这一行为的因素之一吗?

如果这是一个15岁大的孩子,这样的行为是青少年和父母或者整个家庭做斗争的表现么?

如果说父母是孩子成长的模板,那么孩子的各种行为问题是否可以在家长身上找到原因呢?

又或者是家庭规则限制了孩子的情绪表达?

当然这些都是家庭治疗师需要考虑的问题,作为家长只需了解,孩子的问题可能并不仅仅是他(她)个人的问题,其他的家庭成员尤其是家长需要思考:这提醒了我们什么,我们有没有哪里做的不够好?

孩子2周岁后就具备了基本的情绪(满足、厌恶、痛苦、好奇、愤怒、恐惧、快乐、悲伤、惊讶)和更复杂的情绪(尴尬、嫉妒、内疚、骄傲、害羞),

作为与孩子情感联结最为紧密的父母需要注意到孩子的情绪波动,经常与孩子聊一聊,谈一谈,有时需要抛开为人父母的角色,作为在根本上与孩子同样是一个普通的生命个体来与孩子做内心的链接。

尽管家庭可能是孩子情绪和行为问题的维持者,同时我们仍然坚信家庭(尤其是父母)也能够成为解决各种问题的强大资源。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。