高尔夫旅行 xcar

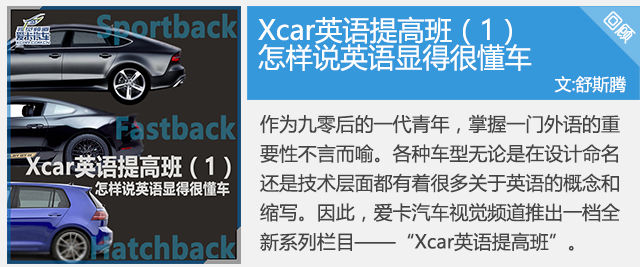

[爱卡汽车 视觉频道 原创] 作为九零后的一代青年,掌握一门外语的重要性不言而喻。如今中国汽车行业发展越来越全方位,国产车、合资车、进口车层出不穷,而各种车型无论是

[爱卡汽车 视觉频道 原创]

作为九零后的一代青年,掌握一门外语的重要性不言而喻。如今中国汽车行业发展越来越全方位,国产车、合资车、进口车层出不穷,而各种车型无论是在设计命名还是技术层面都有着很多关于英语的概念和缩写。因此,爱卡汽车视觉频道推出一档全新系列栏目——“Xcar英语提高班”,为大家普及关于汽车英语方面的各类知识。

第一期:

从上面的图中大家应该不难猜到今天这第一堂课要讲的内容是什么。这一期的主题是教大家正确认识两厢轿车(Two-compartment)不同的尾部形式及英语名称。

这里要先明白什么是“厢”。“厢”是一个封闭的功能区间,包厢、车厢,不同的厢之间是有着明显分割标记。于是,在定义汽车厢数量的问题上,可以通过车身侧面的形态,看看有无明显划归出形状截然不同的数个厢体便是了。三厢轿车(统称为Sedan),通常来说,指的就是发动机舱、乘员舱与行李舱有着明确界线的车型,简而言之就是“有头有尾”的车型。

图1:2016 宝马340i,图2:2017 梅赛德斯-迈巴赫 S560,图3:2016 奥迪A6(标轴)。以上车型虽然是不同级别的轿车,也有着不同的叫法,但可以统称为Sedan。

图1:2016 宝马340i,图2:2017 梅赛德斯-迈巴赫 S560,图3:2016 奥迪A6(标轴)。以上车型虽然是不同级别的轿车,也有着不同的叫法,但可以统称为Sedan。

两厢(统称为Two-compartment)指的是仅包含发动机舱与乘员舱两个厢体的车型。至于两厢车的行李舱,则被视为从乘员舱分割出来的一个空间,而并不是在设计车身的时候就独立出来的功能区。两厢车通俗的说法就是“有头无尾”车,也就是从车顶线条,顺延着往下,没有经过由接近水平面的线条所形成的车尾,便直接延伸至车尾的竖平面。其中小型掀背型(Hatchback)、快背/溜背型(Fastback/Sportback)以及轿车的旅行版(Touring/Wagon/Avant/Estate)都大部分属于两厢车。

2018 大众高尔夫R四门掀背车,以及双门掀背版。

2018 大众高尔夫R四门掀背车,以及双门掀背版。

在北美地区,由于掀背车(Hatchback)、旅行车(Station Wagon)、厢型车(Minivan)与运动多功能车(SUV)这几种车种的尾门虽然在中文上都叫“门”,但在英语中却是使用“Gate”(行李厢门)或“Tailgate”(尾部车门)称呼之,与侧门的“Door”(门)有点出入,因此在这些地区人们不会称呼掀背车为三门车或五门车,而是称其为“双门掀背车”或“四门掀背车”(2D/4D Hatch)。

2018 福特 Mustang GT,此车定义为Fastback(快背型)。但在北美地区,通常Mustang被称为Coupe(三厢两门四座)跑车。

2018 福特 Mustang GT,此车定义为Fastback(快背型)。但在北美地区,通常Mustang被称为Coupe(三厢两门四座)跑车。

2017 梅赛德斯-奔驰 AMG E63 S Estate(奔驰E63 AMG旅行车)。

2017 梅赛德斯-奔驰 AMG E63 S Estate(奔驰E63 AMG旅行车)。

可以看出,两厢轿车发展到今天已经有了很多多样化的延伸,而其中最明显的特征出现在车型的背部和尾部设计上面。那么这些不同形式的尾部设计是怎么演变发展过来的呢?它们之间又有着什么样的不同用途和功能呢?

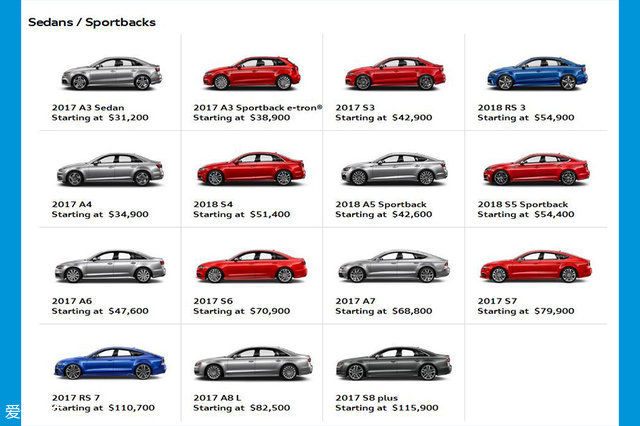

以奥迪为例,奥迪将自己旗下的全部四门车型分为了两类,一类称为“Sedan”(结尾s是名词复数)轿车,一类为“Sportback”(溜背车型)轿跑车。

以奥迪为例,奥迪将自己旗下的全部四门车型分为了两类,一类称为“Sedan”(结尾s是名词复数)轿车,一类为“Sportback”(溜背车型)轿跑车。

“Sportback”这个名称可以说是奥迪对自己品牌下掀背车的“御用”叫法。单词拆开了分为Sport(运动)和Back(后背),其特征是用快速的线条突显出运动轿车的视觉效果,以及轿车和跑车区间化过度的车型定位。

在2009年北美国际车展上,奥迪Sportback Concept是奥迪推出的一款轿跑概念车。作为一款豪华五门的“溜背”车型,轿车和跑车相结合的概念被认为是两款未来车型的前瞻。

在2009年北美国际车展上,奥迪Sportback Concept是奥迪推出的一款轿跑概念车。作为一款豪华五门的“溜背”车型,轿车和跑车相结合的概念被认为是两款未来车型的前瞻。

虽然都叫Sportback,但值得一提的是A5(图为RS5)系列车型其实是属于三厢车。奥迪A5 Sportback于2009年7月首次亮相,随后于2010年7月在慕尼黑的皮纳克欧德艺术博物馆推出A7 Sportback。

虽然都叫Sportback,但值得一提的是A5(图为RS5)系列车型其实是属于三厢车。奥迪A5 Sportback于2009年7月首次亮相,随后于2010年7月在慕尼黑的皮纳克欧德艺术博物馆推出A7 Sportback。

而A7(图为RS7)车型上的“溜背”其实可以理解为“掀背”。这一词非常好理解:后备厢盖与后窗玻璃连为一体的设计,可以当开启后备厢时,后备厢与乘员舱形成一个统一空间。

而A7(图为RS7)车型上的“溜背”其实可以理解为“掀背”。这一词非常好理解:后备厢盖与后窗玻璃连为一体的设计,可以当开启后备厢时,后备厢与乘员舱形成一个统一空间。

因此可以得出一条结论:只有奥迪旗下的溜背车型才称作“Sportback”。然而所谓的“溜背”、“快背”、“掀背”、“滑背”都可以用Fastback和Hatchback两词囊括。

那么问题来了,Fastback(快背)和Hatchback(掀背)有什么区别呢?Fastback和Hatchback的中文名都有“Back(背)”,但两者侧重点不一样。Fastback(快背)侧重于车身造型,而Hatchback(掀背)侧重于描述尾门的功能。以2017年本田思域为例,

Fastback是以三厢轿车为基础,将尾部形态改造成长斜背的设计,从三厢版的思域就可以看到,其车顶线条是不断下降延伸至车尾并没有断续的。

Fastback是以三厢轿车为基础,将尾部形态改造成长斜背的设计,从三厢版的思域就可以看到,其车顶线条是不断下降延伸至车尾并没有断续的。

有趣的是,(Hatchback)两厢版思域与(Fastback)三厢版在车尾部分几乎一模一样;不同的是,三厢版的思域的尾门与尾窗玻璃未连接在一起,而两厢版的则是一体设计。

有趣的是,(Hatchback)两厢版思域与(Fastback)三厢版在车尾部分几乎一模一样;不同的是,三厢版的思域的尾门与尾窗玻璃未连接在一起,而两厢版的则是一体设计。

早期“Fastback”的设计是空气动力学所运用(更大限度增加车型尾部的下压力,从而提高车身在高速行进过程中的稳定性)的产物。

20世纪30年代的汽车设计师开始运用飞机制造工业技术之一的“空气动力学”原理来设计汽车。1935年 的Stout Scarab就是汽车历史上第一次使用名为“Fastback”的概念。

20世纪30年代的汽车设计师开始运用飞机制造工业技术之一的“空气动力学”原理来设计汽车。1935年 的Stout Scarab就是汽车历史上第一次使用名为“Fastback”的概念。

随着汽车工业的发展和市场的需求,逐渐诞生了很多车型具有“双重设计”的兼容性。其中斯柯达速派就是一款兼顾了Fastback和Hatchback的车型。

倾斜的“Fastback”设计,让速派有着像普通三厢轿车一样的身段。

倾斜的“Fastback”设计,让速派有着像普通三厢轿车一样的身段。

但是,当开启后备厢的时候才能显示出速派其实也是一款Hatchback。后备厢与后车窗的连接也使之具有一款两厢车的实用功能性。(虽然立体空间并没有什么显著提高,)

但是,当开启后备厢的时候才能显示出速派其实也是一款Hatchback。后备厢与后车窗的连接也使之具有一款两厢车的实用功能性。(虽然立体空间并没有什么显著提高,)

因此又可以得出结论:Hatchback是两厢车;Fastback只是一种设计理念的名称,它可以被运用在两厢和三厢车上。与速派一样具有兼容性设计的还有下面这一台神车,不同的是它不仅美观而且非常实用。

Fastback的设计同样也用在了漫画神车Toyota AE86上。“藤原文太”(动漫作品《头文字D》中人物)之所以选择了AE86也是因为其后备厢宽大的设计能运送更多的豆腐吧。

Fastback的设计同样也用在了漫画神车Toyota AE86上。“藤原文太”(动漫作品《头文字D》中人物)之所以选择了AE86也是因为其后备厢宽大的设计能运送更多的豆腐吧。

在现实中,我们通常会把Hatchback理解为Hot Hatch“(小钢炮)”,其实这种说法是不准确的。Hatchback(掀背)只是代表车型结构的定位和类型,与性能无关。但是反言之,大多数的小钢炮都是Hatchback,这倒是不假。

2016福特福克斯RS是经典小钢炮车型之一,该车配备了2.3L涡轮增压发动机,最大功率达到257kW(350Ps),百公里加速用时4.7s。

2016福特福克斯RS是经典小钢炮车型之一,该车配备了2.3L涡轮增压发动机,最大功率达到257kW(350Ps),百公里加速用时4.7s。

可以看出福克斯RS是典型的一款两厢掀背车Hot Hatch,经过很多代车型的进化,运动感越来越强烈。

可以看出福克斯RS是典型的一款两厢掀背车Hot Hatch,经过很多代车型的进化,运动感越来越强烈。

既然提起了Hot Hatch那就不能不说大众高尔夫GTI。自从乔治亚罗设计出的第一代Golf MK1到现在已经有了7代的更迭。

高尔夫在初始设计时就定位为Hatchback,它并不像现在很多的掀背车型是由同级别三厢车型略做尾部修改而来。

高尔夫在初始设计时就定位为Hatchback,它并不像现在很多的掀背车型是由同级别三厢车型略做尾部修改而来。

Hatchback(掀背)设计的最大用途不像Fastback(快背)是为了美观,前者设计的初衷是为了在车型面积不变的情况下,压榨出更多的体积空间。

Hatchback(掀背)设计的最大用途不像Fastback(快背)是为了美观,前者设计的初衷是为了在车型面积不变的情况下,压榨出更多的体积空间。

2015雷诺 梅甘娜GT,也许这款车很多人就不是特别熟悉了(毕竟在国内没有上市)。

2015雷诺 梅甘娜GT,也许这款车很多人就不是特别熟悉了(毕竟在国内没有上市)。

到这里,大家就可以看出英语的魅力在于用一个非常简洁的单词,准确描述了车型结构和类别,让复杂繁琐的各类车型一目了然。

编辑总结重点词汇:设计(Design)、两厢掀背五座车型(Hatchback)、快背/滑背尾部设计车型(Fastback)、奥迪系列溜背车型(Sportback)、三厢四门五座轿车型(Sedan)、两厢四门五座车型(Touring/Wagon)。根据我的经验,语言这种东西想要熟练掌握是没有任何捷径的,只有靠一点一滴的积累和不间断的运用才能逐渐有成效。因此,“英语提高班”这档栏目每期内容不会很多,就是避免大家看完以后“消化”不了。相信大家只要记住总结中所涉及的单词和缩写,在对于汽车方面的知识层面会有一定的提高。

第二期:

上一期栏目给大家介绍了两厢车的尾部设计方式,其中包括Fastback(快背)、Hatchback(掀背)以及Sportback(奥迪专属溜背)。那么同样属于两厢车范畴的旅行车都有哪些叫法,又有哪些区别呢?今天,第二期Xcar英语提高班给大家说说那些取了花里胡哨名字的“Wagon/Touring”(旅行车)。

自古以来,“轿子”是尊贵身份的象征,只有拥有显赫地位的人才能有乘坐轿子的权力。

自古以来,“轿子”是尊贵身份的象征,只有拥有显赫地位的人才能有乘坐轿子的权力。

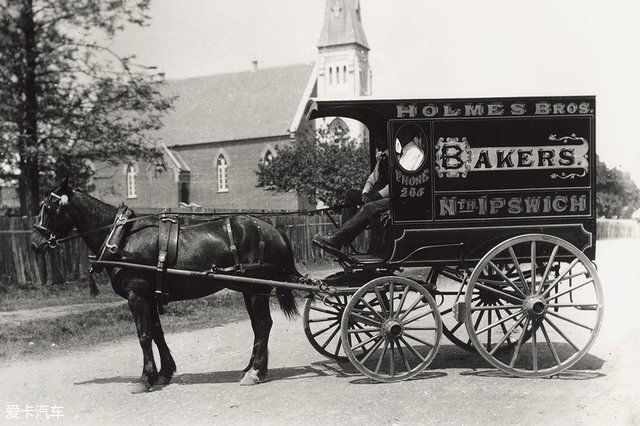

随着欧洲轻工业的发展,马车(Carriage)逐渐成为欧洲人最喜欢的座驾。古代的中国,虽然也有马车,但相比轿子而言,马车更偏向于平民百姓的货运载具。

随着欧洲轻工业的发展,马车(Carriage)逐渐成为欧洲人最喜欢的座驾。古代的中国,虽然也有马车,但相比轿子而言,马车更偏向于平民百姓的货运载具。

相反,轿子则是官宦之家的出行标配。这种习俗和欧洲截然不同,随着轿子慢慢在欧洲消失,马车的地位越来越高,而马车也被设计得极其富丽堂皇。

相反,轿子则是官宦之家的出行标配。这种习俗和欧洲截然不同,随着轿子慢慢在欧洲消失,马车的地位越来越高,而马车也被设计得极其富丽堂皇。

那么,什么是“Wagon/Wagen”?“Wagon”和“Wagen”都可以理解为马车的一种,“Carriage”意为马车的统称(包括马匹),而“Wagon”意为四轮车厢(载人为主),“Wagen”也同样可以理解为车厢,但是是以货运为主。

在工业革命以前,人们还没有高效的运输工具,当时人们迁徙和远征是需要很长时间的,为了运送大量的各种物资,“Wagen”(车厢)因而被设计得宽而高大。

在工业革命以前,人们还没有高效的运输工具,当时人们迁徙和远征是需要很长时间的,为了运送大量的各种物资,“Wagen”(车厢)因而被设计得宽而高大。

美国四大银行之一的富国银行(Wells Fargo),早期依靠“Wagen”将客户的货物运送到美国各个角落。

美国四大银行之一的富国银行(Wells Fargo),早期依靠“Wagen”将客户的货物运送到美国各个角落。

1973年,大众公司开始发售由乔治亚罗主导设计的第一代帕萨特Passat(第一代帕萨特实际上是一款旅行车)。

1973年,大众公司开始发售由乔治亚罗主导设计的第一代帕萨特Passat(第一代帕萨特实际上是一款旅行车)。

随后第二年,大众将第一代帕萨特略做调整后命名为“Passat Varint”。(配图为英国版)

随后第二年,大众将第一代帕萨特略做调整后命名为“Passat Varint”。(配图为英国版)

“Varint”意为不同的,多样的,可变化的。原意是指当时的帕萨特可以适用于各种不同用途。(那个年代还没有出现SUV的概念)

一代神车—大众Passat R36,依靠宽裕的空间、强劲的动力赢得很多消费者的青睐。

一代神车—大众Passat R36,依靠宽裕的空间、强劲的动力赢得很多消费者的青睐。

细心的朋友一定会发现,大众集团英文名为“Volkswagen”,拆开单词发现德语中“Volks”和英语“Folks”同义,皆为群众的意思,而“Wagen”就是旅行车。可以看出,起初大众命名的夙愿就是要制造全民旅行车。

梅赛德斯 AMG C63的三厢轿车版(上图)和两厢旅行版(下图)。

梅赛德斯 AMG C63的三厢轿车版(上图)和两厢旅行版(下图)。

到这里大家应该了解旅行车的由来了,旅行车是为了长途旅行而设计的,而绝大部分的“Wagon”都是在轿车的基础上演变而来的。

那些高贵优雅的“Wagon”

旅行车在欧洲长期以来都是主流,究其原因,不难发现是欧洲文化的传承和延续,因而几乎所有的欧洲汽车品牌都有Wagon车型。为了显示旅行车高雅、尊贵的特征,很多豪华汽车品牌都喜欢给自己名下的旅行车打上“特殊的标签”。比如奥迪Avant、宝马Touring、奔驰Estate等等。另外,阿斯顿·马丁、法拉利、捷豹等品牌,都有过旅行车。

“Avant”,意为激进的、先锋的。这是奥迪旗下旅行车专属名称。话说奥迪就是这么任性,上期栏目中“Sportback”一词同样也是奥迪为其溜背设计概念定义的“特供名儿”。

2016年款 A4 Avant

2016年款 A4 Avant

近日,一汽奥迪上市了全新A6 Avant。由此可见,随着中国消费者消费观念和意识的转变,旅行车的市场将会越来越大。

近日,一汽奥迪上市了全新A6 Avant。由此可见,随着中国消费者消费观念和意识的转变,旅行车的市场将会越来越大。

有趣的是,“Avant”和“Allroad”是奥迪旗下两款惊人相似的车型。“Allroad”可以理解为全路况,奥迪将Allroad车型定义为四驱“Crossover”(介于旅行车和SUV之间的跨界车型)。

上图为2017奥迪A6 Avant,下图为2016奥迪 A6 Allroad。A6 allroad是以A6 Avant为基础打造的。从外观上看,除了Allroad具有突出的轮眉以及略高的离地间隙之外其他细节几乎一模一样。

上图为2017奥迪A6 Avant,下图为2016奥迪 A6 Allroad。A6 allroad是以A6 Avant为基础打造的。从外观上看,除了Allroad具有突出的轮眉以及略高的离地间隙之外其他细节几乎一模一样。

“Estate”意为房产、财产。纵观欧洲历史,人们在遇到战乱、饥荒、灾难的时候一般都会举家迁徙。而在转移过程中,旅行车(马车)将要负载全部家当,久而久之,“Estate”也成为了旅行车的代名词。因此,奔驰习惯用“Estate”命名旗下旅行车,寓意车中所装载的人和物是十分重要的,其旅行车也扮演着举足轻重的角色。

以2003年款梅赛德斯-奔驰 E级 出租车为例,“Estate”车型容积巨大的后备厢,能为乘客携带的行李提供充足的空间保障。

以2003年款梅赛德斯-奔驰 E级 出租车为例,“Estate”车型容积巨大的后备厢,能为乘客携带的行李提供充足的空间保障。

同样在奔驰名下还有另一款高端大气上档次的旅行车型,它名为“Shooting Brake”,直译为猎装。“Shooting Brake”具有很悠久的历史,起初这个词是欧洲人对三门旅行车的叫法,而起源于十九世纪中期的英国。当时,狩猎是一种英国绅士贵族们进行社交的运动。而狩猎中使用的马车,要具备实用功能性的同时,不但能舒适的容纳多名乘客,还能装载枪弹和猎犬。因此“Shooting Brake”马车成为当时的贵族出行狩猎时的首选座驾。基于这个原因,“Shooting Brake”发展至今被引申为猎装车。

梅赛德斯AMG CLS 63 4MATIC Shooting Brake就是一种贵族传统的现代演绎。水滴流线型的宽大车身搭配强劲动力,让CLS猎装版成为地表最美旅行车之一。

梅赛德斯AMG CLS 63 4MATIC Shooting Brake就是一种贵族传统的现代演绎。水滴流线型的宽大车身搭配强劲动力,让CLS猎装版成为地表最美旅行车之一。

二十世纪六七十年代,Shooting Brake在英国十分流行,当时专指高档的双门运动型轿车。这种轿车既有豪华的外观,精湛的内饰工艺,又有实用的大型后备厢和大型尾门。不仅仅是奔驰,法拉利和阿斯顿·马丁也同样推出了Shooting Brake车型,但是却没有用“Shooting Brake”命名。

上图为2011年款法拉利FF,下图为其继任者2016年款法拉利 GTC4 Lusso。

上图为2011年款法拉利FF,下图为其继任者2016年款法拉利 GTC4 Lusso。

可以说,Shooting Brake是特定汽车文化下的产物。(图为阿斯顿·马丁V8 Shooting Brake)

可以说,Shooting Brake是特定汽车文化下的产物。(图为阿斯顿·马丁V8 Shooting Brake)

既然“狩猎运动”是一种尊贵高雅的象征,而且背景文化又起源于英国,那在旅行车家族里自然不会缺少捷豹的身影。(图为捷豹XF Sportbrake)

既然“狩猎运动”是一种尊贵高雅的象征,而且背景文化又起源于英国,那在旅行车家族里自然不会缺少捷豹的身影。(图为捷豹XF Sportbrake)

无独有偶,这里出现的“Sportbrake”,与前面“Shooting Brake”相似,“Sportbrake”是猎装版旅行车的另一种命名方式。因为随着狩猎逐渐发展演变为欧洲一项非常普及的高雅运动,捷豹干脆用“Sport”(运动)代替“Shooting”(射击)一词。而“brake”原意是指机动性很高的马车,但依照传统就这样保留了下来。因此,“Sportbrake”也成为了捷豹品牌旅行车的专有代名词。

2017年款宝马全新5系旅行车,英文名称为:BMW 530d Touring M Sport。既然提到运动,那作为全球主打运动品牌的宝马肯定也是少不了的。

2017年款宝马全新5系旅行车,英文名称为:BMW 530d Touring M Sport。既然提到运动,那作为全球主打运动品牌的宝马肯定也是少不了的。

这里解释一下“Touring”这个单词,“Touring”是“Tour”的名词形式,意为游览、旅游,是针对旅行车宽泛的定义。欧洲文化习惯称旅行车为“Wagon”,而北美地区却习惯用“Touring”。这就好比中国方言,对相同的事物有着不同的叫法。事实证明,宝马的Touring车型在北美确实非常受欢迎。

国内宝马2系旅行车,实际上这种车型是介于小型旅行车和MPV之间的一种跨界车(CrossTourer)。在欧洲,2系通常被用来当作公务通勤车。

国内宝马2系旅行车,实际上这种车型是介于小型旅行车和MPV之间的一种跨界车(CrossTourer)。在欧洲,2系通常被用来当作公务通勤车。

1996年款沃尔沃V90, 为了迎合旅行车在欧洲市场的大量需求,沃尔沃甚至用“V”系列定义了自己旅行车的市场。其中有V40、V50、V60、V70、V90。

1996年款沃尔沃V90, 为了迎合旅行车在欧洲市场的大量需求,沃尔沃甚至用“V”系列定义了自己旅行车的市场。其中有V40、V50、V60、V70、V90。

不日,斯柯达明锐旅行车即将登陆中国,其英文名为Skoda Octavia Combi。“Combi”是单词“Combination”的缩写,意为结合、联合。相比同名三厢版Sedan,Combi拥有更大的储物空间和更高的离地间隙。

用“Combi”为旗下旅行车打上独特的“标签”的确能提高斯柯达品牌的独特性。相信比起豪华品牌旅行车高昂的售价,明锐旅行车将会更为亲民。

用“Combi”为旗下旅行车打上独特的“标签”的确能提高斯柯达品牌的独特性。相信比起豪华品牌旅行车高昂的售价,明锐旅行车将会更为亲民。

国人将“Wagon”昵称为“瓦罐”

看完了国外那些“风光无限”、“大红大紫”的“Wagon”,反观中国,随着中国人生活水平和消费水平的提高,渐渐的涌现一批热衷于旅行车的人群,而这群人将“Wagon”戏称为“瓦罐”。在此之前,我们先看看旅行车在国人眼里的印象是什么样的。

桑塔纳旅行版(桑旅)曾经作为二十世纪九十年代的印迹。桑塔纳早期其实是大众公司出口给日本的一款基于帕萨特而改造的三厢轿车。但当时国内第一批桑塔纳却是按照欧版帕萨特的标准生产的。

桑塔纳旅行版(桑旅)曾经作为二十世纪九十年代的印迹。桑塔纳早期其实是大众公司出口给日本的一款基于帕萨特而改造的三厢轿车。但当时国内第一批桑塔纳却是按照欧版帕萨特的标准生产的。

和桑旅同年代的还有广州标志505。当时的505可以说是风光无限,法国人把他们最好的车拿了过来。其优良的性能,豪华的装备,动感的外型,让国人第一次领略到了什么是豪华车。

和桑旅同年代的还有广州标志505。当时的505可以说是风光无限,法国人把他们最好的车拿了过来。其优良的性能,豪华的装备,动感的外型,让国人第一次领略到了什么是豪华车。

在中国,旅行车车型少,而且贵,这成了阻挡大多数人购买的壁垒。但是一些曾在欧洲学习、工作、生活过的人,更懂得旅行车的魅力,自然也会迷上这类车型。

在中国,旅行车车型少,而且贵,这成了阻挡大多数人购买的壁垒。但是一些曾在欧洲学习、工作、生活过的人,更懂得旅行车的魅力,自然也会迷上这类车型。

因此,这部分人回到国内,在购车时首选的车型可能就是旅行车,甚至还会影响自己周围的人也去购买旅行车。

因此,这部分人回到国内,在购车时首选的车型可能就是旅行车,甚至还会影响自己周围的人也去购买旅行车。

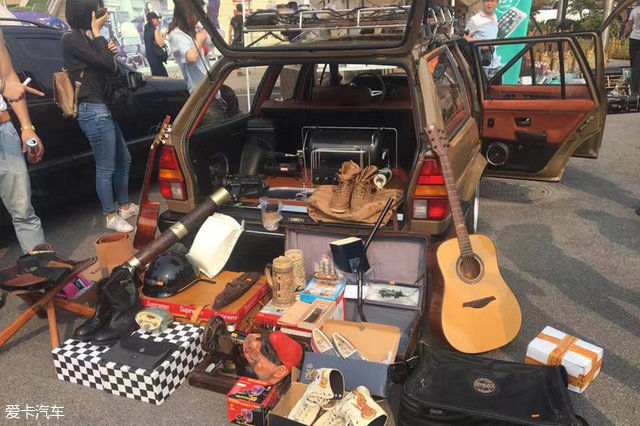

日前在北京,“瓦罐”发烧友们聚集在一起,开了一场名为“iWagon”的旅行车主题party。

日前在北京,“瓦罐”发烧友们聚集在一起,开了一场名为“iWagon”的旅行车主题party。

沃尔沃850 Estate、大众Passat Variant (B5.5)……这些国内难得一见的Wagon能够同场亮相十分难得。

沃尔沃850 Estate、大众Passat Variant (B5.5)……这些国内难得一见的Wagon能够同场亮相十分难得。

“尾箱集市”是此活动的核心,车主们打开尾厢,摆上自己准备交易的商品,既可以买卖交换,也可以通过此方式结交新朋友。

“尾箱集市”是此活动的核心,车主们打开尾厢,摆上自己准备交易的商品,既可以买卖交换,也可以通过此方式结交新朋友。

Hello!桑旅

Hello!桑旅

相比于轿车,旅行车具有更大的空间,无论是乘坐空间还是后备厢空间。相比于越野车,旅行车一般都是在同级别的轿车基础上开发而来的,所以它在舒适性上要比越野车更强。

相比于轿车,旅行车具有更大的空间,无论是乘坐空间还是后备厢空间。相比于越野车,旅行车一般都是在同级别的轿车基础上开发而来的,所以它在舒适性上要比越野车更强。

成本上,由于旅行车轿车来自同一平台,零部件的通用性程度比较高,能够进一步分摊成本,从而拉低价格。所以旅行车在欧洲的价格,相比于轿车贵不了多少。

成本上,由于旅行车轿车来自同一平台,零部件的通用性程度比较高,能够进一步分摊成本,从而拉低价格。所以旅行车在欧洲的价格,相比于轿车贵不了多少。

油耗方面,旅行车也要比越野车要更经济一些。

油耗方面,旅行车也要比越野车要更经济一些。

有人说,选择一种车型就代表你选择了一种生活态度。提到旅行车,我们就常常会谈到“情怀”二字,的确,旅行车是崇尚自然、热衷旅行的象征,它代表了一种生活方式,更是一种生活态度。

有人说,选择一种车型就代表你选择了一种生活态度。提到旅行车,我们就常常会谈到“情怀”二字,的确,旅行车是崇尚自然、热衷旅行的象征,它代表了一种生活方式,更是一种生活态度。

编辑总结重点词汇:

宝马

第三期:

宴席散尽之后,甲问:“哎,你把车停哪了?”

乙道:“喏,门口这辆就是。”

甲赞叹:“可以啊,这毕业没两年SUV都开上了?挣了不少银子啊!”

乙满足:“哪有,这宝骏510全办下来不到6万块。”

不知何时开始,SUV这个字眼在中国人眼里越发变得高大上。最近几年随着中国消费者们生活水平质量的不断提高,对车型的需求也逐渐开始转变。SUV车型已经慢慢成为消费市场的主流,相比轿车的分类,SUV就显得简单得多。也许很多人对SUV的概念十分模糊,都认为只要比轿车底盘高、后备厢大的都叫SUV。其实这种观念是错的。今天英语提高班第三期我们聊一聊SUV。

“Sport Utility Vehicle”简称SUV。三个单词分开的意思分别为:“Sport”运动、“Utility”多功能和“Vehicle”车辆。单从SUV的定义上来看,只要是具有运动性和多动能性的车辆都可以称为SUV。

2002年的第一代保时捷卡宴(Cayenne)是非常典型的以运动和超强公路性能为主“技能”的SUV。

2002年的第一代保时捷卡宴(Cayenne)是非常典型的以运动和超强公路性能为主“技能”的SUV。

而另外一种翻译是“Suburban Utility Vehicle”,意为城郊多用途车辆。“Suburban”是城乡结合,城郊的意思。这类车的设计初衷是将货车或者卡车改装为具有旅行车空间和性能的。

比如,雪佛兰的Suburban就是由皮卡演化而来的全尺寸型SUV。强大的路面通过性以及庞大的储物空间,使Suburban非常受美国消费者的欢迎。

比如,雪佛兰的Suburban就是由皮卡演化而来的全尺寸型SUV。强大的路面通过性以及庞大的储物空间,使Suburban非常受美国消费者的欢迎。

而Suburban(上)的原型就是雪佛兰索雷德(下)。兼顾皮卡性能的Suburban既满足装载货物的要求,又能使乘员数增加至8位。

而Suburban(上)的原型就是雪佛兰索雷德(下)。兼顾皮卡性能的Suburban既满足装载货物的要求,又能使乘员数增加至8位。

想要成为合格的SUV,通过性是首要条件

SUV的概念发源于越野车“Off-road Vehicle”(ORV)。“Off-road”意为越野。越野车的最大特点是通过能力较强,同时也具有一定的载货能力,但运动性和舒适性并不突出;而把越野车的这些不足加强后,就可称之为SUV。既具备了越野车的功能,又能在城市中行驶,不失风范,通俗点就是能在城市中开的越野车。

第一代路虎揽胜当时是作为ORV而出现的,意为全地形越野(Off-road)车。具有“非承载式车身”的ORV是为了适应各种复杂路况而设计。

第一代路虎揽胜当时是作为ORV而出现的,意为全地形越野(Off-road)车。具有“非承载式车身”的ORV是为了适应各种复杂路况而设计。

Jeep牧马人一直是越野SUV的标杆车型。

Jeep牧马人一直是越野SUV的标杆车型。

SUV概念的真正创始车型是美国克莱斯勒(Chrysler)出品的“切诺基(Cherokee)”(即213)。“切诺基”的设计理念是脱离越野车只强调通过性的概念,主要提高了车辆的舒适性,去掉以往越野车沉重的非承载式车身,引用了轿车的设计理念,换成轻盈的像绝大部分轿车一样的承载式车身结构。但又不完全的牺牲越野性能,依旧具有比较强的动力,最重要的是必须采用四轮驱动的形式。

1990年推出的Jeep 切诺基是SUV发源鼻祖。虽然采用轿车化的承载式车身结构,油耗和舒适度得以改善,但离地间隙较大,通过性能优良,再加之强大的四驱能力,切诺基可以应付一切路况。

1990年推出的Jeep 切诺基是SUV发源鼻祖。虽然采用轿车化的承载式车身结构,油耗和舒适度得以改善,但离地间隙较大,通过性能优良,再加之强大的四驱能力,切诺基可以应付一切路况。

最新一代Jeep大切诺基现已经变更为承载式车身设计,其中高性能版的SRT Trackhawk也成为以运动风格为主的公路型SUV。

最新一代Jeep大切诺基现已经变更为承载式车身设计,其中高性能版的SRT Trackhawk也成为以运动风格为主的公路型SUV。

而区分SUV和ORV的首要条件是车型是否具备承载式或非承载式结构。通常来说,越野性能是属于车辆的功能型范畴,但是如果将“越野”划归为一项运动的话,那么ORV车型也可以算是SUV的一种。

总而言之,想能拥有SUV的头衔就必须具有良好的通过性。但仅仅具有通过性是远远不够的,接下来我们看看SUV所要达到的第二个基本要求,运动。

运动与豪华的兼备

由于Jeep开创了城郊多功能车SUV,此后SUV的热潮也在美国蔓延开来。值得一提的是,根据美国的国情(高度土地私有化导致很多人不愿意解决“村口”到自家门口的“最后一公里”),SUV是在那个年代多数是为了应付非铺装路面而设计出的车型,而这类车型对公路性能并不做过多强调。反观铺装公路普及率很高的欧洲,车辆几乎不会遇到越野路段,而很多欧洲人却对美国大卖的SUV车型很感兴趣,于是“德系三强”便开始着手设计以运动(公路性能)为主的多功能车。

1999年宝马第一代X5整车基于宝马5系旅行车打造而来,底盘和动力总成与5系基本一致。也许是宝马为了弱化旗下车型的越野能力而定义车型为SAV。

1999年宝马第一代X5整车基于宝马5系旅行车打造而来,底盘和动力总成与5系基本一致。也许是宝马为了弱化旗下车型的越野能力而定义车型为SAV。

在一向注重操控的“宝马字典”里是没有SUV的概念的,因此宝马将自己旗下X系列车型都被称作SAV(Sport Activity Vehicle)。其中“Activity”意为活力、动感。与此同时,因为不同人群对SUV车型的需求不同,很多人觉得传统SUV的大空间并不是很需要,但又不喜欢轿车的低姿态。

宝马第二代(上)和第三代(下)X5分别于2007年和2013年面世。

宝马第二代(上)和第三代(下)X5分别于2007年和2013年面世。

宝马SAV的基本特点要具备轿车甚至是跑车的运动性能,其次要拥有旅行车般的储物空间,可以说SAV是更偏向运动和操控性能的一类SUV。

与宝马集团一样,梅赛德斯-奔驰在1999年也拿出了全新M级SUV作为制衡宝马的竞品车。(配图为1999年款ML320)

与宝马集团一样,梅赛德斯-奔驰在1999年也拿出了全新M级SUV作为制衡宝马的竞品车。(配图为1999年款ML320)

与X5不同的是奔驰ML320定位是一款豪华多功能汽车(LUV),即“Luxury Utility Vehicle”,“Luxury”意为奢华、豪华、享受。

与X5不同的是奔驰ML320定位是一款豪华多功能汽车(LUV),即“Luxury Utility Vehicle”,“Luxury”意为奢华、豪华、享受。

2015年,奔驰公司重新规划旗下车型的命名。其中将原奔驰M级更名为GLE。而全新GLE也成为了第三代M级豪华运动SUV。

2015年,奔驰公司重新规划旗下车型的命名。其中将原奔驰M级更名为GLE。而全新GLE也成为了第三代M级豪华运动SUV。

相比之下,奥迪Q7同样作为运动与豪华兼顾的SUV却迟迟晚了5年才公知于众。但是,由德·席尔瓦设计的Q7一经亮相,便凭借其惊艳的外观和动感的造型重新定义了运动型SUV未来的设计导向。

相比之下,奥迪Q7同样作为运动与豪华兼顾的SUV却迟迟晚了5年才公知于众。但是,由德·席尔瓦设计的Q7一经亮相,便凭借其惊艳的外观和动感的造型重新定义了运动型SUV未来的设计导向。

随着大众审美的日渐改变,近年出现了一种新的车型称为SAC或者SUC(Sport Activity Coupe or Sport Utility Coupe),字面可以理解为运动多功能轿跑车。此类车型之所以不称之为SUV,是因其牺牲了车型尾部空间而提升整体运动视觉效果。

宝马将X6和X4定义为SAC,相比X系列其他车型更加注重于公路性能以及整体美观。

宝马将X6和X4定义为SAC,相比X系列其他车型更加注重于公路性能以及整体美观。

2016款奔驰 AMG GLE 63被称为SUC车型。虽然SAV和SUC的功能性(内部空间)被大幅度削弱,但是从市场反应来看,这种充满动感激情的车身形态却博得众多消费者的一致好评。

2016款奔驰 AMG GLE 63被称为SUC车型。虽然SAV和SUC的功能性(内部空间)被大幅度削弱,但是从市场反应来看,这种充满动感激情的车身形态却博得众多消费者的一致好评。

当然了,SUV这个概念刚兴起的时候,汽车生产商针对的是高消费人群,所以通常所说的SUV都十分昂贵。但是随着越来越多的人需求不断的增加,慢慢的SUV车型也就越做越小,越做越便宜,于是跨界车(Crossover)应运而生。

全球第一个CROSS车型是由日本铃木公司和意大利菲亚特集团共同开发的SX4。SX4的名字中的S代表sports,X是Crossover交叉车型的意思,4是四驱。此车于2005年入市中国,名为天语SX4。

全球第一个CROSS车型是由日本铃木公司和意大利菲亚特集团共同开发的SX4。SX4的名字中的S代表sports,X是Crossover交叉车型的意思,4是四驱。此车于2005年入市中国,名为天语SX4。

“Crossover”翻译为“交叉,穿越”,这里定义为轿车与SUV的跨界车型。产生的主要原因是来自部分客户对于特殊用途车辆的需求。市场需要某种小型、灵活的车型来运输货物,特别是小型体积的货物。比如,邮政局用来运输邮件和包裹、市内的快递、食品运送等。起初的Crossover车型是由两厢掀背车(Hatchback)进化而来。

本田推出的CR-V和歌诗图(Accord Crosstour)就属于两款典型的“跨界车”。

本田的CR-V就属于典型的“跨界车”。

本田的CR-V就属于典型的“跨界车”。

今年7月9日,东风本田全新CR-V正式上市,新车采用家族最新设计语言,更加动感时尚。动力方面换装了最新的1.5T涡轮增压发动机,并首次在国内推出混动版车型。

今年7月9日,东风本田全新CR-V正式上市,新车采用家族最新设计语言,更加动感时尚。动力方面换装了最新的1.5T涡轮增压发动机,并首次在国内推出混动版车型。

歌诗图(Accord Crosstour)

歌诗图(Accord Crosstour)

Crossover最大的特点就是无法被归类为目前任何一种汽车形式,它不被归属于轿车(Sedan)、SUV或MPV,却囊括这些车种的优点于一身,它完美的车身比例、精致豪华的内饰、卓越的操控性和优雅的外观,让它凌驾于同级对手之上。Crossover突出展现了新一代汽车所追求的舒适性、运动性、实用性、豪华性和多功能性。说到底,Crossover跟SUV是两种不同的概念,用途和设计初衷都是截然不同的。如今很多人却喜欢将Crossover与SUV混为一谈,称Crossover为中小型或紧凑型SUV。而这样的说法就如同“人家明明是只吉娃娃,你却非说它是小猎犬。”

既然这一期栏目咱们聊的是SUV,我们来看看世界范围内的“SUV之最”都是些什么鬼。相比这些藏獒级别的SUV,我们自己的那一台“SUV”就真的只能称之为吉娃娃了。

最大号SUV—骑士十五世

来自加拿大的Conquest Knight XV(骑士十五世)是搭载一台6.8L V10自然吸气发动机(来自福特汽车集团),最大输出功率达到295kW(405Ps)。而且这辆新车更可以使用E85高乙醇含量酒精汽油当作燃料,外表看起来就十分凶猛。

所有新车出厂均配置了基本的防弹与防爆功能,但消费者也可以加价选配各种等级的保全防弹装置(譬如厚达64mm的超防弹玻璃以及装甲级的车身钣件)。

所有新车出厂均配置了基本的防弹与防爆功能,但消费者也可以加价选配各种等级的保全防弹装置(譬如厚达64mm的超防弹玻璃以及装甲级的车身钣件)。

标准配置将包括称为Wilton Wool的顶级手工羊毛地毯、Andrew Muirhead品牌手工打造真皮座椅与门内饰板、ALPINE品牌的全套影音系统与硬盘卫星导航定位装置。

标准配置将包括称为Wilton Wool的顶级手工羊毛地毯、Andrew Muirhead品牌手工打造真皮座椅与门内饰板、ALPINE品牌的全套影音系统与硬盘卫星导航定位装置。

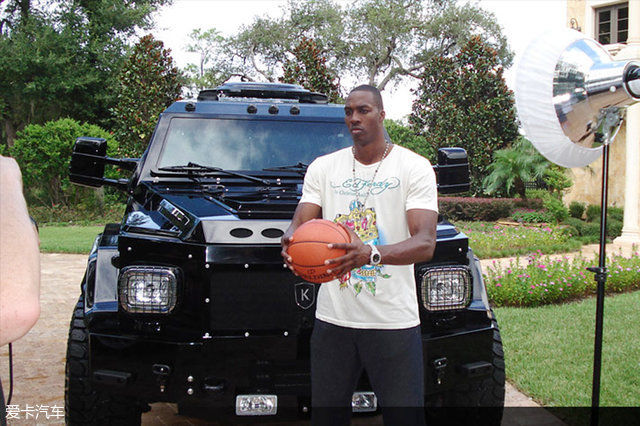

此车长宽高为6098×2498×2540mm,轴距3581mm,油箱容积达到152L,空车总重为4540kg,搭配Mickey Thompson品牌的Baja Radial ATZ全越野失压续行轮胎。球星德怀特·霍华德就拥有一台。

此车长宽高为6098×2498×2540mm,轴距3581mm,油箱容积达到152L,空车总重为4540kg,搭配Mickey Thompson品牌的Baja Radial ATZ全越野失压续行轮胎。球星德怀特·霍华德就拥有一台。

这辆车身尺码硕大的越野SUV,更具备目前市面上容量最大的车室空间(达到8013L),所以买家可以加装许多特殊的配备,根据加拿大原厂表示,只要没有太大的问题,都可以依照买家需求量身订制。此车北美价格69.5万美元,进口到国内的中规配置就高达1100万元人民币。

最贵SUV—Dartz

来自拉脱维亚的年轻品牌Dartz,其外形犹如坦克,厚重的装甲车身和防弹玻璃为乘员提供安全保证。虽然具有皮卡的外形,但是根据客户的意愿,车尾是可以加装顶棚的。

来自拉脱维亚的年轻品牌Dartz,其外形犹如坦克,厚重的装甲车身和防弹玻璃为乘员提供安全保证。虽然具有皮卡的外形,但是根据客户的意愿,车尾是可以加装顶棚的。

它的车身装甲可以厚至7厘米,自重超过3吨,足以抵御AK47的火力攻击,强大的防爆轮胎更是无视普通武器的破坏。

它的车身装甲可以厚至7厘米,自重超过3吨,足以抵御AK47的火力攻击,强大的防爆轮胎更是无视普通武器的破坏。

在动力方面,Dartz采用一款通用8.1L V8机械增压柴油发动机,其最大功率达到320kW(452Ps),最高车速可达240km/h。160万美元的售价让Dartz(左为SUV版)成功摘下世界最贵SUV桂冠。

在动力方面,Dartz采用一款通用8.1L V8机械增压柴油发动机,其最大功率达到320kW(452Ps),最高车速可达240km/h。160万美元的售价让Dartz(左为SUV版)成功摘下世界最贵SUV桂冠。

最豪华SUV—D12Peking to Paris

在2006年日内瓦车展上,世爵首次展出了旗下新款SUV车型,并且为其取了一个奇怪的名字——D12 Peking to Paris。在2009年,世爵公司宣布这款高端的SUV车型终于投入量产。

此车采用全铝立体构架,装配24寸“aeroblade”轮胎,车长4950mm,宽2000mm,高1770mm,保证了这款车的宽敞豪华,同时车身重量仅为1895kg,油箱容积达100L。

此车采用全铝立体构架,装配24寸“aeroblade”轮胎,车长4950mm,宽2000mm,高1770mm,保证了这款车的宽敞豪华,同时车身重量仅为1895kg,油箱容积达100L。

世爵D12Peking to Paris将采用奥迪技术的W12引擎,最大输出功率达到360kW(500Ps),使其0到100km/h加速时间需5s,同时最高时速可以达到296km/h, 还采用多功能拔片方向盘。

世爵D12Peking to Paris将采用奥迪技术的W12引擎,最大输出功率达到360kW(500Ps),使其0到100km/h加速时间需5s,同时最高时速可以达到296km/h, 还采用多功能拔片方向盘。

内饰方面,凡是能与皮肤接触的地方全部由高档皮革覆盖,音响由制造商Burmester(柏林之声)提供,可连接ipod播放器。同时车内还配有网络视频,车载电话以及独特的世爵通信管理系统(SCM)。

内饰方面,凡是能与皮肤接触的地方全部由高档皮革覆盖,音响由制造商Burmester(柏林之声)提供,可连接ipod播放器。同时车内还配有网络视频,车载电话以及独特的世爵通信管理系统(SCM)。

该款车型将在世爵的泽沃德工厂投产。与世爵C8等前辈车型不同的是,D12Peking to Paris将不再采用手工制造,取而代之的是先进的生产线生产方式。由此带来的是装备工艺的更加精细化和更为低廉的成本。虽然已经采用生产线生产,但是用料却仍然一丝不苟,所以D12Peking to Paris的售价并不便宜,中国市场售价在608万左右。

最期待SUV—兰博基尼 Urus

堪称目前SUV市场最具运动潜质的极致车型,兰博基尼Urus的推出,有望重新定义SUV细分市场的设计标准。兰博基尼Urus概念车不仅融合了最独特的设计、最炫酷的内饰以及最极致的性能,还完美体现了SUV车型应有的多功能性和日常使用的便利性。

兰博基尼Urus在融入了家族特征的基础上进行了优化创新。前大灯造型非常犀利,宽大的进气格栅霸气十足,发动机盖和车身侧面所勾勒出的肌肉线条也将Urus应有的力量感展现得淋漓尽致。

兰博基尼Urus在融入了家族特征的基础上进行了优化创新。前大灯造型非常犀利,宽大的进气格栅霸气十足,发动机盖和车身侧面所勾勒出的肌肉线条也将Urus应有的力量感展现得淋漓尽致。

此概念车搭载的是一台5.2L V10自然吸气发动机,最大输出功率达到了420kW(584Ps),与之匹配的是一款来自奥迪的8速Tiptronic手自一体式变速箱。

此概念车搭载的是一台5.2L V10自然吸气发动机,最大输出功率达到了420kW(584Ps),与之匹配的是一款来自奥迪的8速Tiptronic手自一体式变速箱。

兰博基尼Urus的定位是一款大尺寸高性能超跑SUV,其长宽高分别为4990/1990/1660mm,比路虎揽胜还长了18mm。车身比卡宴大,略小于奥迪Q7。由于MLB Evo平台的属性,兰博基尼SUV车型将会是发动机前置的结构,与兰博基尼Huracan和Aventador的发动机中置完全不同。

编辑总结重点词汇:轿车大家都知道会分为ABCD级别,同样多功能车型也有“三六九等”之分。

第四期:

正时炎炎夏日的暑假期间,带上孩子、带上祝愿、陪同爱人、常回家看看;到家之后、请出老人、青山绿水、大自然走走。妈妈准备......什么!车坐不下了?

当假期来临的时候,一辆车,一家人,开车出去自驾郊游本应是一件非常幸福的事情。但是,5座车里容纳6个人的旅行体验却让人无法享受休闲生活。正因如此,近年的中国迎来MPV的鼎盛时代,豪华舒适的7座大空间随时满足你的那一次说走就走的旅行。今天,我们就来聊一聊世间MPV和minivan的“三生三世”。

“大腕儿”

Minivan和MPV归根到底都是起源于VAN。“van”意为“厢型客货两用车”,俗称“面包车”。而van通常比卡车小,又比轿车大,在不同使用英语的国家叫法略有不同。van一词最早出现在十九世纪中叶,是一种由caravan(大棚马车)转变而来的“有盖货车”,成为一种Multiple wagon(多用途货车)。通常人们用马车都是以货用为主。而传统货车称之为“wagon”,而加了棚子或者盖子的wagon也被称为了“van”,因此“van”一词也通常理解成厢式货车。

人们将货车(wagon)改装成为的摄影车(拍照所需暗室)。而图中搭建出的厢式空间也由此称为“van”。

人们将货车(wagon)改装成为的摄影车(拍照所需暗室)。而图中搭建出的厢式空间也由此称为“van”。

随着人类文明的发展和进步,以及第一次和第二次的工业革命。人们对于汽车的要求和用途也不断进行着变化,van也由此衍生出很多种类。我们今天所要重点讲的minivan和MPV都是属于van的范畴。

中小型厢式货车如今是物流行业普遍使用的载具。既满足吞吐货物的容积,相比卡车较小的体积也方便在城市道路中临时停靠。

中小型厢式货车如今是物流行业普遍使用的载具。既满足吞吐货物的容积,相比卡车较小的体积也方便在城市道路中临时停靠。

在日本二战后恢复经济的的时期,Kurogane公司生产的Kurogane baby(黑龙宝宝)以及丰田公司推出的LITEACE受诸多中小企业的喜爱。为了符合当地的汽车法规,一种名为microvan(微型厢式货车简称“微面”,其中“micro”意为微小、渺小。)的车型应运而生。

Microvan概念出自于日本,地域面积狭小的日本不能满足中型厢式货车的普及,由此开始微面便开始在日本流行。

Microvan概念出自于日本,地域面积狭小的日本不能满足中型厢式货车的普及,由此开始微面便开始在日本流行。

为了符合日本小型运输车辆的法规,丰田推出一款如轿车轴距同等长度的货运车Toyota LITEACE(注意只有三个车门,后排没有设置座椅)很受当时小老板的偏爱。

为了符合日本小型运输车辆的法规,丰田推出一款如轿车轴距同等长度的货运车Toyota LITEACE(注意只有三个车门,后排没有设置座椅)很受当时小老板的偏爱。

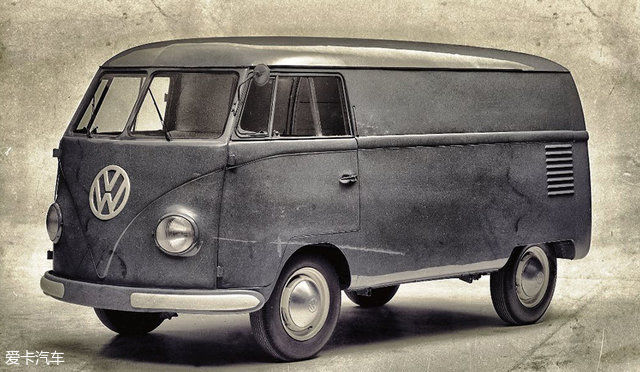

在欧洲,人们同样需要一款能装货能坐人的多功能小型车。成就一代旅行文化的大众T1不仅是minivan的鼻祖,而大众也是靠其发家致富。

大众T1(代号Type 2)是大众汽车于1950年生产至今的一种厢式多功能车。

大众T1(代号Type 2)是大众汽车于1950年生产至今的一种厢式多功能车。

“Type 2” 的第一代T1是大众汽车历史上第二款车型,第一款车型为“甲壳虫”(代号“VW Type 1”)。此后,Transporter成为大众minivan系列在全球的通用商业名称。

凭借大众T1和大众甲壳虫(beetle)的热销,大众公司立刻占有了战后欧洲的大量市场,从而在汽车领域迅速崛起。

凭借大众T1和大众甲壳虫(beetle)的热销,大众公司立刻占有了战后欧洲的大量市场,从而在汽车领域迅速崛起。

而大众T1的设计过程也很有故事,1947年荷兰商人Ben Pon正在西德棉登市谈判产品进口事宜。当他在大众汽车厂内看到作为场内运输的平板车时来了灵感 。

Ben Pon认为应该以van为基础设计一款具有封闭结构且低成本、多用途的运输车型来满足二战后欧洲重建的需要,于是他绘制了一个椭圆外形的车,看起来像是在一大块面包的下面装了四个车轮。

Ben Pon认为应该以van为基础设计一款具有封闭结构且低成本、多用途的运输车型来满足二战后欧洲重建的需要,于是他绘制了一个椭圆外形的车,看起来像是在一大块面包的下面装了四个车轮。

虽然大众T1的设计初衷是为了货用而设计,但是出口到美国以后却被务实的美国文化转变成为了客运和货运两用车。(听说近年国内7座车型卖的很火?)

虽然大众T1的设计初衷是为了货用而设计,但是出口到美国以后却被务实的美国文化转变成为了客运和货运两用车。(听说近年国内7座车型卖的很火?)

更宽阔的内部空间,更舒服的旅行坐姿,以及如同SUV般的驾驶视野都使VAN成为销售主流。

更宽阔的内部空间,更舒服的旅行坐姿,以及如同SUV般的驾驶视野都使VAN成为销售主流。

有些消费者甚至将大众T1挂装成RV(Recreational Vehicle 休旅车或房车)。值得一提的是大众T1采用后置发动机后驱形式,这就意味着T1满载货物时具有良好的平衡性和操控性。

有些消费者甚至将大众T1挂装成RV(Recreational Vehicle 休旅车或房车)。值得一提的是大众T1采用后置发动机后驱形式,这就意味着T1满载货物时具有良好的平衡性和操控性。

可以看出,真正将van演化成多功能车型的人是美国人。作为唯一一个本土在第二次世界大战中没有受到战火洗礼的国家,美国人拥有更多的时间和精力去享受和平年代的安逸生活。因此,大众T1在北美收获到了意想不到的销量。

近70年过去了,从T1开始发展至今已经到第五代T5(大众迈特威)。

近70年过去了,从T1开始发展至今已经到第五代T5(大众迈特威)。

从VAN到minivan,从minivan到MPV

当然,资本主义体制下的美国人是不愿意看到刚举起“白旗”的德国人在自家门口大发横财,于是雪佛兰、克莱斯勒-道奇、福特等本土品牌开始发起了汽车界的“阻击战”。伴随着二战后“婴儿潮的结束”,美国家庭成员以倍数增长,人们的出行问题只需要一辆车就能够解决。

1968年款 福特 Country Squire 全尺寸旅行车。

1968年款 福特 Country Squire 全尺寸旅行车。

在minivan问世之前,美国人解决多拉人的问题,靠的是全尺寸旅行轿车(Full-size wagon)。这种车跟现在的旅行轿车基本差不多,但个头更大,有两排长椅(前排驾驶位跟副驾驶都是一体式的长椅),每排可以坐3个人,如果想拉更多的人,就在车厢里再加一排座,乘员可以达到9人,非常恐怖。

起初美国车企对制造minivan并没有多少经验,属于摸着石头过河。美国人造什么车造得溜呢?皮卡啊!因此,当时有一批minivan都是基于皮卡的“非承载式车身”演化而来。(配图为福特E系列)

起初美国车企对制造minivan并没有多少经验,属于摸着石头过河。美国人造什么车造得溜呢?皮卡啊!因此,当时有一批minivan都是基于皮卡的“非承载式车身”演化而来。(配图为福特E系列)

1983年克莱斯勒公司率先发布了世界首款minivan车型—道奇(Caravan),市场定位为厢式旅行车。也是美国首款由旅行车延伸成为minivan的车型。当时,美国汽车界销售天王李·艾柯卡得意洋洋的称道:“Caravan车身比旅行轿车更短,内部空间却更大,油耗也更经济。”

艾柯卡的话虽说有些夸大其词,但在解决装载成员数量上minivan确实开创了一个新时代。这种在轿车基础上重新设计的外观拥有较短的车头,在较小的车厢中布置三排座椅,并有开口庞大的侧滑门。

艾柯卡的话虽说有些夸大其词,但在解决装载成员数量上minivan确实开创了一个新时代。这种在轿车基础上重新设计的外观拥有较短的车头,在较小的车厢中布置三排座椅,并有开口庞大的侧滑门。

伴随“婴儿潮”一代的成家立业,minivan非常适合多子女家庭。一台车,一个妈妈,四五个babys,“一家N口”出行问题迎刃而解。

第五代道奇Caravan,曾经入市中国名为道奇凯领。

第五代道奇Caravan,曾经入市中国名为道奇凯领。

由此开始,一种名为MPV(Multi-Purpose Vechicle)的车型由此诞生,其全意为“多用途车辆”(Purpose—意图,企图,用途)。而MPV与Minivan区别的界限跟SUV与ORV(越野车)如出一辙(车身结构是否为“承载式或非承载式车身”)。MPV由轿车演变而诞生,而Minivan却是由VAN(厢式货车)而进化。

根据车型结构不难发现,具有轿车底子的MPV更适用于载客运输,偏向于以家庭和商务为主要目的的用途。而Minivan底盘具有更高的强度,适合货运物流等用途。

根据车型结构不难发现,具有轿车底子的MPV更适用于载客运输,偏向于以家庭和商务为主要目的的用途。而Minivan底盘具有更高的强度,适合货运物流等用途。

2011年克莱斯勒公司推出名为Town and Country的车型,也就是大家熟知的大捷龙。由于是孪生兄弟,克莱斯勒大捷龙和道奇凯领在车型及技术层面几乎完全相同。

2011年克莱斯勒公司推出名为Town and Country的车型,也就是大家熟知的大捷龙。由于是孪生兄弟,克莱斯勒大捷龙和道奇凯领在车型及技术层面几乎完全相同。

但是分属两个品牌,特别是在国内大捷龙主攻高端商务市场,凯领的价格和定位稍低,要兼顾一部分私人用户,也与整个道奇品牌的定位相同,大众化,价廉质优。

但是分属两个品牌,特别是在国内大捷龙主攻高端商务市场,凯领的价格和定位稍低,要兼顾一部分私人用户,也与整个道奇品牌的定位相同,大众化,价廉质优。

全新克莱斯勒Pacifica作为Town and County的继任者于今年上市。

全新克莱斯勒Pacifica作为Town and County的继任者于今年上市。

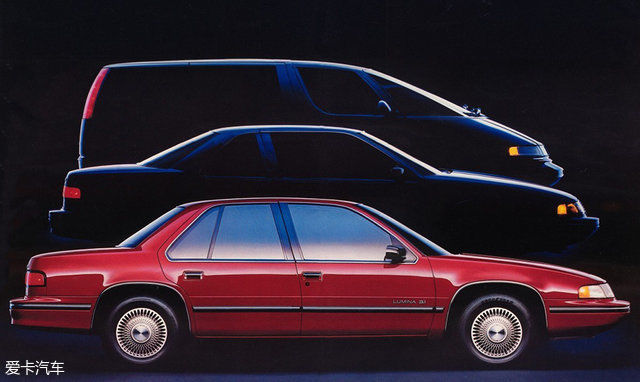

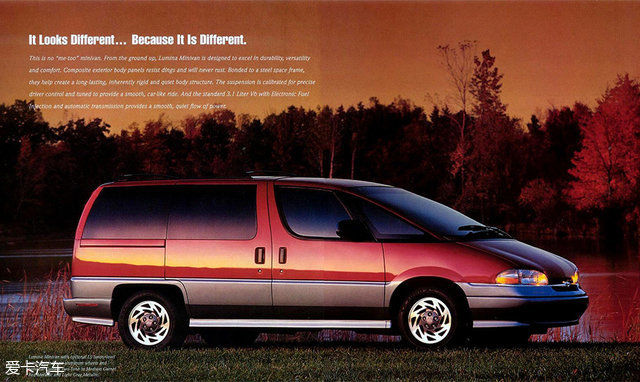

我相信国内大多数消费者对MPV的概念始于1990年,“子弹头”是这一类车的统称,其中雪佛兰Lumina APV便是最受欢迎的商务用车之一,其凭借前风挡大角度倾斜的时髦外形设计,在当年的中国市场着实火了一把,而“子弹头”的绰号也为那个年代人们的记忆打下烙印,流传至今。

而这个被戏称为“子弹头”的车型是雪佛兰Lumina APV(鲁米娜)。其中APV指“All Purpose Vehicle”(全能车),说通俗了就是迷你MPV。

而这个被戏称为“子弹头”的车型是雪佛兰Lumina APV(鲁米娜)。其中APV指“All Purpose Vehicle”(全能车),说通俗了就是迷你MPV。

作为通用汽车第二代MPV的代表,Lumina APV基于Lumina轿车平台开发而来,是通用汽车旗下第一款采用承载式车身、前置前驱驱动方式的MPV车型。

作为通用汽车第二代MPV的代表,Lumina APV基于Lumina轿车平台开发而来,是通用汽车旗下第一款采用承载式车身、前置前驱驱动方式的MPV车型。

其靓丽前卫的外表下隐藏的糟糕驾驶视野及实用性,也同时令“子弹头”饱受争议,而最终,Lumina APV不成熟的设计使其在美国市场上遭遇滑铁卢。

其靓丽前卫的外表下隐藏的糟糕驾驶视野及实用性,也同时令“子弹头”饱受争议,而最终,Lumina APV不成熟的设计使其在美国市场上遭遇滑铁卢。

虽然此后,通用汽车对1994年款的Lumina APV进行了针对性改进,将车头缩短了76mm,使驾驶视野得到改善,不过自此,“子弹头”的神韵也不复存在,而其也于1996年宣布正式停产,由后继车型雪佛兰Venture所取代,而这款车最终被引进到上海通用生产,也就是现在大家所熟知的别克GL8。

除了美系这些个“大面包”如今提起MPV就不得不说日系“三剑客”了:丰田Previa(普瑞维亚)、本田奥德赛(Odyssey)和日产贵士(Quest)。

九十年代中期引入国内的丰田Previa为1990年第一代车型,其以太空船式的圆润造型,在“火柴盒”横陈的MPV领域中一举成名,颠覆了人们对此类车型的一贯印象,也被人们惯称为“大霸王”。

九十年代中期引入国内的丰田Previa为1990年第一代车型,其以太空船式的圆润造型,在“火柴盒”横陈的MPV领域中一举成名,颠覆了人们对此类车型的一贯印象,也被人们惯称为“大霸王”。

而经过近20年的发展,如今的“大霸王”早已进化为丰田塞纳(Sienna),唯独没变的是“丰田大面包”特有的圆润造型和轮廓。

而经过近20年的发展,如今的“大霸王”早已进化为丰田塞纳(Sienna),唯独没变的是“丰田大面包”特有的圆润造型和轮廓。

1994年10月,Honda在日本市场首次推出一款定位为“多人乘坐多功能轿车”的五门七人厢式旅行车,命名为奥德赛(Odyssey)。同样,奥德赛也是基于轿车为基础打造。

1994年10月,Honda在日本市场首次推出一款定位为“多人乘坐多功能轿车”的五门七人厢式旅行车,命名为奥德赛(Odyssey)。同样,奥德赛也是基于轿车为基础打造。

距06年至今,奥德赛进入中国已经十年有余,在秉承奥德赛优势的同时,改进前灯与尾部组合,令外型更显大方、时尚;新增高贵的艾美紫色,把奥德赛新锐本质表露无遗。

距06年至今,奥德赛进入中国已经十年有余,在秉承奥德赛优势的同时,改进前灯与尾部组合,令外型更显大方、时尚;新增高贵的艾美紫色,把奥德赛新锐本质表露无遗。

而Odyssey名称出自古希腊神话(荷马史诗),主人公名叫奥德修斯,他聪明、勇敢、坚强而又善用计谋。在特洛伊战争中,他是一个足智多谋的政治家和领袖。他曾多次献计,屡建奇功。

而Odyssey名称出自古希腊神话(荷马史诗),主人公名叫奥德修斯,他聪明、勇敢、坚强而又善用计谋。在特洛伊战争中,他是一个足智多谋的政治家和领袖。他曾多次献计,屡建奇功。

日产贵士(Quest)是完全在美国本土设计并生产的,更加迎合美国人的口味,2004年在美国上市之后,由于密西西比工厂的质量问题,让贵士险些身败名裂,好在日产用最短的时间解决了问题。

日产贵士(Quest)是完全在美国本土设计并生产的,更加迎合美国人的口味,2004年在美国上市之后,由于密西西比工厂的质量问题,让贵士险些身败名裂,好在日产用最短的时间解决了问题。

至此,用了不少篇幅介绍了所谓“面包车”的前世今生,虽然有些啰嗦,但我举例的每一车型都是非常具有代表性的。由此,大家应该能够发现一点,就是越发经济发达的国家对汽车的消费意识形态就会越实际越理性。而MPV算是汽车发展历史中成型较早的车型,也具有了一定的文化积淀。下面我们来看看我等天朝MPV的发展和未来趋势。

“神车”辈出的上汽通用

很多人看到这里一定会骂我,你个小编崇洋媚外了那么久,把海外的minivan说的那么热闹,这跟我们天朝的实际生活有半毛钱关系?莫要急躁,一般都说好戏在后头。其实不难发现,如今聊车只要是聊到SUV和MPV,我们老百姓关注度都会很高。至于原因,是因为车不仅越来越便宜而且大家也越来越有钱了。继党中央开放“二胎”政策以后,近年关于MPV的关注度日益增高,君不见,在中国,minivan的普及其实早已深入人心。恐怕这一期的提高班要写成历史课了。

1984年,中国第一辆由中日合作生产的Microvan(微型厢式货车)在天津市汽车制造厂顺利开出。

“要发家,买大发,发发发!”这是上世纪八十年代末曾经在央视播放的天津大发面包车广告。仅从字面上,已经显示出了大发面包车当年的火爆态势已经席卷全国。

“要发家,买大发,发发发!”这是上世纪八十年代末曾经在央视播放的天津大发面包车广告。仅从字面上,已经显示出了大发面包车当年的火爆态势已经席卷全国。

而同一时期的第一代金杯海狮亦使人难以忘怀。当时,金杯汽车的前身沈阳轿车修理厂,为了制造中国高质量、高技术含量的轻客,引进了日本第三代海狮面包车的散装件组装。

而同一时期的第一代金杯海狮亦使人难以忘怀。当时,金杯汽车的前身沈阳轿车修理厂,为了制造中国高质量、高技术含量的轻客,引进了日本第三代海狮面包车的散装件组装。

同时,该款车还被改装为各种专业用车,比如救护车、邮政车等。不仅仅如此,很多企业都将金杯海狮作为其必备车辆,拉货、接人。而至今,金杯海狮已发展至第六代车型,其身影依然经常出现在中国的大街小巷,延续着其“轻客”常青树的传奇。

松花江是中国哈尔滨飞机制造厂生产的客货两用经典车型,跟天津大发一样属于Microvan(微面)。而其设计出自法拉利跑车的孕育者——意大利宾尼法利纳公司。

松花江是中国哈尔滨飞机制造厂生产的客货两用经典车型,跟天津大发一样属于Microvan(微面)。而其设计出自法拉利跑车的孕育者——意大利宾尼法利纳公司。

而曾经的哈飞中意用高性价比和高实用性一度成为了社会主义新农村的代名词。以注重内容与形式的高度统一,重树“微面”超越时代的新概念。

而曾经的哈飞中意用高性价比和高实用性一度成为了社会主义新农村的代名词。以注重内容与形式的高度统一,重树“微面”超越时代的新概念。

“虽然你这辆三蹦子的马力很大,不过车头很重,秋名山上那么多急弯,你每次入弯,就一定要推头,尤其是最后那五连发夹弯,你每次都拿不准最好路线。除非你能克服这个问题,否则你是斗不过我的五菱宏光的。”—头文字D(中国版)。

如今中国大地,万车崛起,谁主沉浮?要说销量王,一定非上汽通用五菱莫属。上汽通用五菱第一款真正意义上的MPV是五菱宏光。宏光针对的是7座乘用车市场,而凭借其设计理念、功能性之强大,碾压了之前所有的微面产品,在当时几乎没有竞争对手(而且外观也比之前的哈飞强不少)。

当时,五菱宏光就搭载了上汽通用五菱旗下最新的1.2L、1.4L发动机,还首次采用了承载式车身设计,秉承一贯微面的后驱形式让五菱宏光成为一代“中国秋名山神车”。

当时,五菱宏光就搭载了上汽通用五菱旗下最新的1.2L、1.4L发动机,还首次采用了承载式车身设计,秉承一贯微面的后驱形式让五菱宏光成为一代“中国秋名山神车”。

在“神车”五菱红光风头正劲的时候,上汽通用五菱在2014年发布一款名为宝骏730的MPV产品。“家庭让生活更美好”是此车主打的口号。不得不说上汽太知道中国老百姓需要的是什么了。

在“神车”五菱红光风头正劲的时候,上汽通用五菱在2014年发布一款名为宝骏730的MPV产品。“家庭让生活更美好”是此车主打的口号。不得不说上汽太知道中国老百姓需要的是什么了。

公务车长期以来一直支配着国内汽车市场,受当时车型匮乏的条件限制,轿车主要作为显示企业、机关形象和实力的工具,而当需要六七人的小型团队外出办公或运输一些货品时,则只有选择对企业形象丝毫没有助益的面包车来担当重任了。

直到1999年别克GL8高档公务商务旅行车在国内上市,一片崭新天地被开拓出来。相信很多人仍然记得当年广告中GL8冲出机场跑道的浓雾向人们展示“陆上公务舱”的魅力。

直到1999年别克GL8高档公务商务旅行车在国内上市,一片崭新天地被开拓出来。相信很多人仍然记得当年广告中GL8冲出机场跑道的浓雾向人们展示“陆上公务舱”的魅力。

GL8的第一优点就是“大”。5米多的车长里只放3排座位,腿部空间大得让任何人毫无怨言。第二优点是“静”,行驶中车厢的风噪、路噪、胎噪以及发动机声噪都很低微。

GL8的第一优点就是“大”。5米多的车长里只放3排座位,腿部空间大得让任何人毫无怨言。第二优点是“静”,行驶中车厢的风噪、路噪、胎噪以及发动机声噪都很低微。

当国内市场被进口MPV统治的时候,别克GL8的出现打破了这一市场形态。如今合资品牌MPV可谓“百家争鸣”。但无论从舒适性,豪华程度和价格优势对比还没有哪一款车能撼动GL8地位。

当国内市场被进口MPV统治的时候,别克GL8的出现打破了这一市场形态。如今合资品牌MPV可谓“百家争鸣”。但无论从舒适性,豪华程度和价格优势对比还没有哪一款车能撼动GL8地位。

不过话说回来,随着国内私家车数量井喷似的增长,驾驶长于5m的MPV在拥堵狭窄的城市道路中行驶确实是比较让人难受。

不过话说回来,随着国内私家车数量井喷似的增长,驾驶长于5m的MPV在拥堵狭窄的城市道路中行驶确实是比较让人难受。

若说GL8是商用家用以及性价比各方面都比较平衡的MPV,那么更加高端的人士在选择MPV车型上就会选择有着更高的豪华和舒适标准的丰田ALPHARD(埃尔法)。

埃尔法(Alphard)采用了丰田Previa(普瑞维亚“大霸王”)的底盘加以改进而成。 第一代埃尔法于2002年诞生,动力有2.4L和3.0L两款发动机,都可选装四驱系统。

埃尔法(Alphard)采用了丰田Previa(普瑞维亚“大霸王”)的底盘加以改进而成。 第一代埃尔法于2002年诞生,动力有2.4L和3.0L两款发动机,都可选装四驱系统。

埃尔法在近年能够摆脱温温不火的形象是因其高昂的售价成为很多“明星保姆车”。况且国人潜意识里挂丰田标的车型是不会联想到与豪华沾边。如果下一代改挂雷克萨斯标,效果肯定好得多。

埃尔法在近年能够摆脱温温不火的形象是因其高昂的售价成为很多“明星保姆车”。况且国人潜意识里挂丰田标的车型是不会联想到与豪华沾边。如果下一代改挂雷克萨斯标,效果肯定好得多。

既然说到了豪华品牌肯定就不能不提“BBA(宝马奔驰奥迪)”,而宝马旗下除了2系勉勉强强算是一款MPV之外再无产品,奥迪旗下:居然是空白。反观梅赛德斯-奔驰,MPV产品就很丰富了。

梅赛德斯-奔驰V-Class(V级)诞生于1996年,因欧洲市场的环境和消费需求。V-Class主要是为了填补奔驰细分市场的空白,并不是销售的主力军。

梅赛德斯-奔驰V-Class(V级)诞生于1996年,因欧洲市场的环境和消费需求。V-Class主要是为了填补奔驰细分市场的空白,并不是销售的主力军。

而作为轻型商用车的典范之作,梅赛德斯-奔驰唯雅诺(Viano)一向被誉为“移动的总裁办公室”。

而作为轻型商用车的典范之作,梅赛德斯-奔驰唯雅诺(Viano)一向被誉为“移动的总裁办公室”。

如今,有着超前大局观的奔驰凭借全新V级、威霆(Vito)以及R级三款针对不同需求的车型称霸着豪华MPV市场。这一市场的大蛋糕也只能让宝马和奥迪羡慕嫉妒恨了。(配图为全新V级)

如今,有着超前大局观的奔驰凭借全新V级、威霆(Vito)以及R级三款针对不同需求的车型称霸着豪华MPV市场。这一市场的大蛋糕也只能让宝马和奥迪羡慕嫉妒恨了。(配图为全新V级)

由于篇幅有限,无法将国内全部的MPV车型概括全面。像上汽大通(又是上汽)、大众旗下的途安夏朗、长安欧尚系列、日产NV系列等等物美价廉的MPV盛行于世。至此,中国汽车行业也迎来了MPV的新时代。

编辑总结重点词汇:

van

厢式货车

minivan

小型厢式客货两用车

MPV(Multi-Purpose Vechicle)

多用途车

microvan

caravan

RV(Recreational Vehicle)

休旅车(房车)

APV(All-Purpose Vechicle)

小型MPV

第五期:

“I'm living out in LA,I drive sports car just to prove.”这是一首由Mike Posner演唱的《I took pill in Ibiza(在伊比莎岛嗑药)》歌曲节选。歌词大意是:“我住在洛杉矶,我为了证明自己而开着跑车。”

如今在城市夜晚霓虹灯的掩映下,闹市中偶然一辆敞篷跑车呼啸而过的画面早已屡见不鲜。可是,为什么只有开着跑车的人才能显得地位显赫呢?因为不管是什么样的跑车,无论大小,无论品牌,它都有一个相同特点,就是贵!

之前几期的提高班主要是跟大家讲述如今市面上几种主流车型的历史发展和名称由来,而这一期的栏目就谈一谈汽车发展在资本主义社会体制下最显著的标志—敞篷跑车(Covertible/Cabriolet)。

在美国,敞篷轿车的悄然进行是因为拥有充足而且便宜的钢材和燃料,车子变得越来越大。50、60年代一种炫耀和浮夸之风的兴起,宽大的凯迪拉克敞篷轿车开始风靡起来。

在美国,敞篷轿车的悄然进行是因为拥有充足而且便宜的钢材和燃料,车子变得越来越大。50、60年代一种炫耀和浮夸之风的兴起,宽大的凯迪拉克敞篷轿车开始风靡起来。

另一个刺激敞篷轿车发展的因素是赛车运动的兴起和普及。通过参加赛车比赛,汽车制造商们得到了两个启示。第一,在赛场上驰骋的车型多少会成为人们购车时的一个影响因素。

英国AC公司在1964年为福特Shelby打造的赛车车身,曾经在 Indianapolis 500和USAC Championship赛事中赢得不少奖项。随之,Cobra也成为了最贵收藏赛车之一。

英国AC公司在1964年为福特Shelby打造的赛车车身,曾经在 Indianapolis 500和USAC Championship赛事中赢得不少奖项。随之,Cobra也成为了最贵收藏赛车之一。

在民众心目中,敞篷车就是运动车。随着赛车比赛的逐渐普及,大小汽车制造商都致力于在比赛中建立自己的品牌,捷豹品牌就是这样一个例子。当法拉利为那些富人打造豪华超级敞篷跑车的时候,很多普通的驾驶者也对敞篷车越来越感兴趣了。

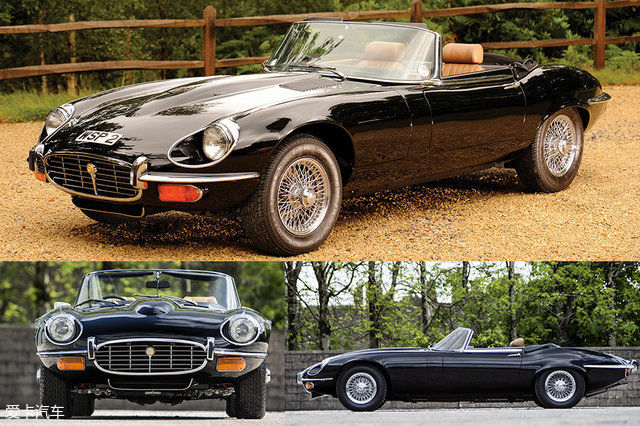

1974年的捷豹E-Type曾经一度成为全球最优雅的敞篷跑车,出现在当时很多好莱坞电影中。

1974年的捷豹E-Type曾经一度成为全球最优雅的敞篷跑车,出现在当时很多好莱坞电影中。

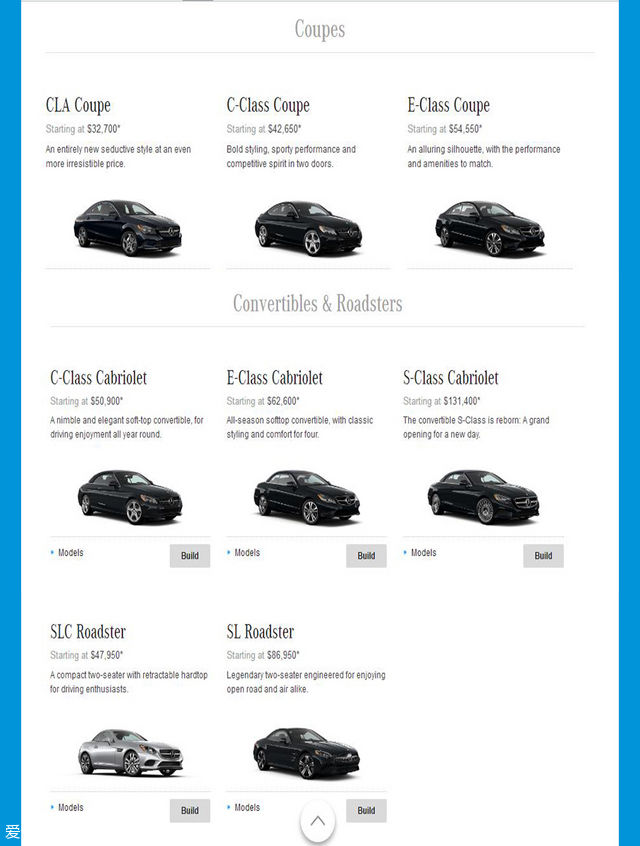

以梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)为例,跑车又可以按“座数”分为两门四座(Coupe)敞篷(硬顶Convertible/软顶Cabriolet)/两门两座敞篷(Spyder或Roadster)。

可以看出就算最入门级别的SLC Roadster的售价也比轿车系列CLA贵出更多,而同级别的敞篷车型要比正常硬顶车型贵出五分之一左右。可见敞篷车确实可以用来“证明自己”。

可以看出就算最入门级别的SLC Roadster的售价也比轿车系列CLA贵出更多,而同级别的敞篷车型要比正常硬顶车型贵出五分之一左右。可见敞篷车确实可以用来“证明自己”。

而大众旗下悉数子品牌公司均以“Spyder”命名旗下的超跑车型的敞篷版。例如,2018年款奥迪R8 Spyder。

而大众旗下悉数子品牌公司均以“Spyder”命名旗下的超跑车型的敞篷版。例如,2018年款奥迪R8 Spyder。

2016年款兰博基尼 Huracan LP580-2 Spyder。

2016年款兰博基尼 Huracan LP580-2 Spyder。

不仅如此,在这些大名鼎鼎的豪华超跑品牌阵营中,总有些品牌想要显示自家的产品与众不同。之前在讲到旅行车“Wagon”的时候就能看出有不少品牌喜欢给小众车型起“花名”。

其中,迈凯伦就属于这类公司。旗下所有敞篷类跑车一贯以“Spider”(原意是指蜘蛛,因为发音与Spyder近似)。(配图为2017年款迈凯伦 570s Spider)

其中,迈凯伦就属于这类公司。旗下所有敞篷类跑车一贯以“Spider”(原意是指蜘蛛,因为发音与Spyder近似)。(配图为2017年款迈凯伦 570s Spider)

当然,对于一向讲究品位和尊贵的阿斯顿·马丁品牌将旗下敞篷车型也起了个洋气的名字:“Volante”。(配图为2017年阿斯顿·马丁 Vanquish Volante)

当然,对于一向讲究品位和尊贵的阿斯顿·马丁品牌将旗下敞篷车型也起了个洋气的名字:“Volante”。(配图为2017年阿斯顿·马丁 Vanquish Volante)

不难发现,不管是敞篷轿车还是敞篷跑车相比传统跑车的确有着一番韵味,而拥有一台敞篷车不仅仅是自我价值的实现,同样也是一种生活的态度与方式。

话虽然说的挺热闹,那么有人会问:“你说这些豪车、超跑动不动就要上百万上千万,身为平民老百姓我们就没有享受人生的权利了?”

这个问题很多车企早就发现了,这也就是为什么从上世纪80年代起,很多品牌陆续推出了“Roadster”(两门两座跑车)。“Roadster”是相比超跑门槛更低、价格更加亲民的双人情侣跑车(你带个电灯泡都没地方坐)。

在19世纪,“Roadster”表示“一匹适合旅行的马”。到了1916年“Roadster”一词才被Society of Automobie Engineer(全球汽车工程师协会)定义为:一种容纳两个人的轻便汽车。

在19世纪,“Roadster”表示“一匹适合旅行的马”。到了1916年“Roadster”一词才被Society of Automobie Engineer(全球汽车工程师协会)定义为:一种容纳两个人的轻便汽车。

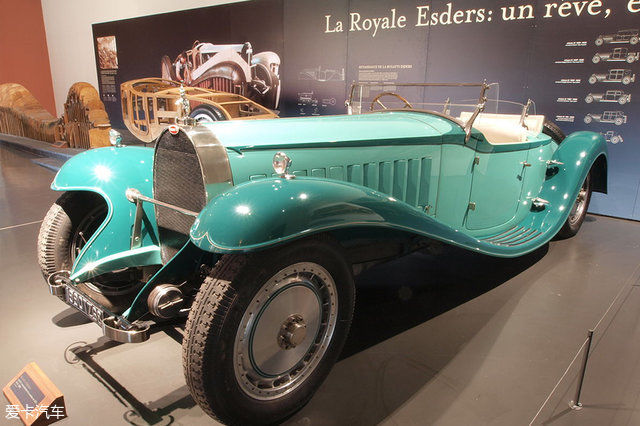

1930年的布加迪Royale定位也属于“Roadster”。优雅华丽的车身造型配合波浪曲线的侧身腰线,让“Roadster”成为一种尊贵的代名词。

1930年的布加迪Royale定位也属于“Roadster”。优雅华丽的车身造型配合波浪曲线的侧身腰线,让“Roadster”成为一种尊贵的代名词。

1932年福特公司生产的Model A 40B Roadster。

1932年福特公司生产的Model A 40B Roadster。

时间进入21世纪,随着日本工业的崛起和百姓生活质量的提升,日本车企也开始研发和生产比赛和通勤两用跑车。其中本田公司在1999年推出的S2000车型成为一代经典。

S2000将发动机置于前轴后方,因而获得了最佳的50∶50前后质量分配比,加之其驾驶座位靠近后轴,使驾驶者处于接收车轮运动反馈的最佳位置,从而实现了最佳的操纵性和反应性。

S2000将发动机置于前轴后方,因而获得了最佳的50∶50前后质量分配比,加之其驾驶座位靠近后轴,使驾驶者处于接收车轮运动反馈的最佳位置,从而实现了最佳的操纵性和反应性。

当然作为汽车工业鼻祖的德国也不可能遗忘敞篷跑车这一市场的空白。善于钻研市场需求的德国人将运动与豪华两种元素融合为一体,并开启了“Roadster”车型的新篇章。

2006年由克里斯·班戈主导设计的第二代宝马Z4应该可以被选进“名车堂”。

2006年由克里斯·班戈主导设计的第二代宝马Z4应该可以被选进“名车堂”。

写意风格式的那种精炼,流畅得如同溪流一般。一条棱线从前大灯先后延伸,几乎贯穿侧身,与车门的边缘线构成了一个字母“Z”形。

写意风格式的那种精炼,流畅得如同溪流一般。一条棱线从前大灯先后延伸,几乎贯穿侧身,与车门的边缘线构成了一个字母“Z”形。

如果说Z4代表着运动和活力那么在全新一代奥迪TT就是“科技引领潮流”。标志性的“大嘴”家族设计配合锐利的前大灯,时刻告诫人们“车身虽小,但不容小觑”。

如果说Z4代表着运动和活力那么在全新一代奥迪TT就是“科技引领潮流”。标志性的“大嘴”家族设计配合锐利的前大灯,时刻告诫人们“车身虽小,但不容小觑”。

而梅赛德斯-奔驰旗下的SLC系列(原SLK系列)却打出了“优雅牌”。凭心而论,奔驰车型的设计确实像一幅画,第一眼看不出什么,但却值得你细细品味。

而梅赛德斯-奔驰旗下的SLC系列(原SLK系列)却打出了“优雅牌”。凭心而论,奔驰车型的设计确实像一幅画,第一眼看不出什么,但却值得你细细品味。

说到这里很多人会问究竟为什么称“Roadster”为“黑木耳收割机”呢?因为如今的“Roadster”我认为只是一个样子货,也许以前敞篷跑车确实具有一定高性能赛车的基因。但是随着消费者需求的改变,慢慢的“Roadster”们已然成为“披着狼皮的羊”。

入门级的保时捷718 Boxster毋庸置疑是一台好车,但却不是一台跑车。

入门级的保时捷718 Boxster毋庸置疑是一台好车,但却不是一台跑车。

而如今社会中那些对生活质量追求过高而自己又没有能力的人却经常“以车取人”,因此人有所求,物有所需,常理来讲无论在哪个国家,开着“Roadster”去“约会”成功率都会大大增加。

虽然每个人无权去评价其他人所选择的生活方式,但是在这里表达一种观点:就算你想“以车取人”,也请你用心花点时间来了解和学习一下汽车的文化历史。

虽然每个人无权去评价其他人所选择的生活方式,但是在这里表达一种观点:就算你想“以车取人”,也请你用心花点时间来了解和学习一下汽车的文化历史。

编辑总结重点词汇:

Convertible

两门四座敞篷跑车(硬顶)

Cabriolet

两门四座敞篷跑车(软顶)

Roadster

两门两座跑车

Spyder

超跑敞篷版的统称

Spider(迈凯轮)

品牌专属

品牌专属

第六期:

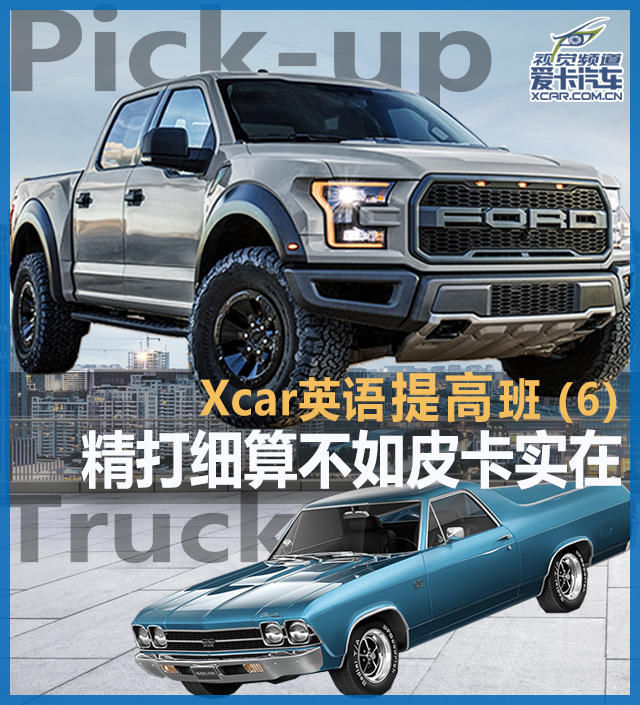

在汽车工业蓬勃发展的今日,有一种车型每年的销量异常惊人:按照每年平均200万辆的销量计算,平均每15秒就能售出一辆;若是将其首尾相连一字排开,能绕地球300圈,而这仅仅是其一年所出售的数量!这就是“Pick-up/Truck”(皮卡)。

如今构成皮卡车型的“主力军”有几大著名品牌:福特F-系列、雪佛兰Sliverado/Colorado(索雷德/库罗德)、道奇Ram系列、丰田Tacoma/Tundra(坦途)等。究竟是什么原因让“Pick-up”风靡全球并占有巨大的市场份额? 让我们一起走进这一期的《Xcar英语提高班》。

产品好不好,看看销量就知道

按照往期提高班的惯例,会先介绍一下车型的发展和历史。但这一期我要从销量开始,探究皮卡文化的起源和发展历程,并且大胆预测未来皮卡车型终将会在社会主义现代化新农村中“流行”起来。

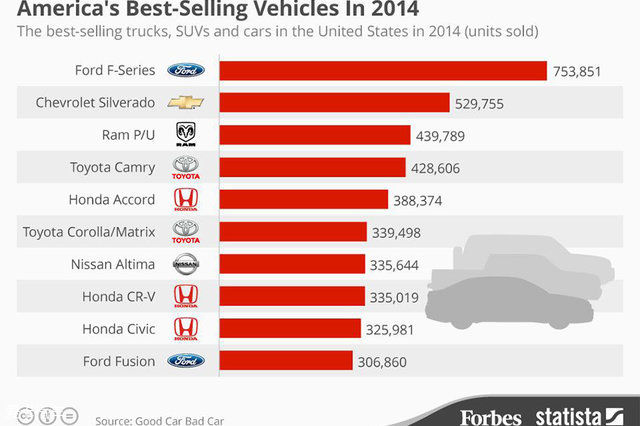

如图所示,福布斯发布的2014年美国汽车销量排行榜中,前三名均被皮卡车型霸占,三者相加总和已经到达了170万辆。第四名才是年销42万辆的丰田凯美瑞。

如图所示,福布斯发布的2014年美国汽车销量排行榜中,前三名均被皮卡车型霸占,三者相加总和已经到达了170万辆。第四名才是年销42万辆的丰田凯美瑞。

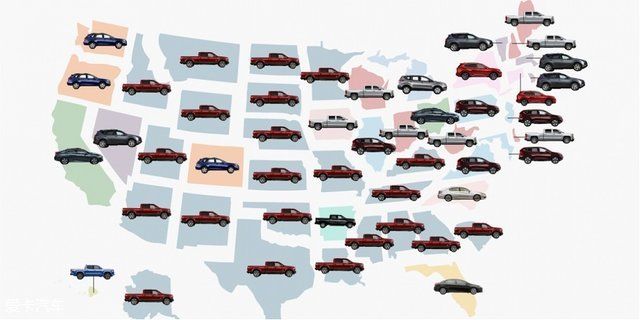

在美国各地区销售主流车型版图中可以看出,除去东、西海岸线沿途城市化比较发达的地区以外,皮卡成为美国本土的主流车型。(尤其是美国中部,皮卡几乎是家家必备)

在美国各地区销售主流车型版图中可以看出,除去东、西海岸线沿途城市化比较发达的地区以外,皮卡成为美国本土的主流车型。(尤其是美国中部,皮卡几乎是家家必备)

为什么美帝的老百姓如此酷爱皮卡呢?这就要从二十世纪20年代说起了。在汽车制造业刚刚起步的时期,车辆是以底盘与车身分开(Separate)的形式进行出售(非承载式车身结构的车型底盘和车体是两个部分)。从生产汽车下线到消费者手中,有一个第三方负责装配车辆外壳的环节。

早期一家名为Galion Allsteel Body的公司在福特T型车的底盘上安装了一个“斗状”货运厢而成为了“Pick-up”的雏形。1922年世界上第一辆皮卡诞生,名为Ford Model T Pickup 2。

早期一家名为Galion Allsteel Body的公司在福特T型车的底盘上安装了一个“斗状”货运厢而成为了“Pick-up”的雏形。1922年世界上第一辆皮卡诞生,名为Ford Model T Pickup 2。

“Pick up”在英语中为“捡取、拾取”之意,这里指方便将货物装载或者卸下。因此,“斗式”车辆逐渐被人们称之为“Pick-up”(皮卡正是它的音译)。而“Truck(卡车)”一般是指大型运输车辆(但基本叫法以个人习惯为主)。

Model T Pickup 2凭借别出心裁的设计和实用性而大获成功,发售期间以当时375美金的价格售出4.5万辆。1928年,福特Model A型车的问世又让皮卡车型更加完善。

Model T Pickup 2凭借别出心裁的设计和实用性而大获成功,发售期间以当时375美金的价格售出4.5万辆。1928年,福特Model A型车的问世又让皮卡车型更加完善。

福特Model A Pickup具有封闭式的驾驶室,可调式后挡板以及三速变速箱。但由于二战的爆发让全球汽车工业停滞了10年。汽车厂商们也由生产汽车变为了生产军火。

福特Model A Pickup具有封闭式的驾驶室,可调式后挡板以及三速变速箱。但由于二战的爆发让全球汽车工业停滞了10年。汽车厂商们也由生产汽车变为了生产军火。

从二十世纪50年代开始,皮卡逐渐成为美国战后复苏经济的重要生产工具。雪佛兰El、雪佛兰Camino、道奇Sweptine逐渐以工具车的形式走进人们的家中。

在美国与德国恢复外交关系之后,大量的德国大众T2进入美国。既能拉货又能载人的多用途设计让德国大众T2几乎垄断了美国汽车行业。

在美国与德国恢复外交关系之后,大量的德国大众T2进入美国。既能拉货又能载人的多用途设计让德国大众T2几乎垄断了美国汽车行业。

1963年,美国为了保护本土汽车企业而制定的Protectionist Chicken Tax(简称“鸡税”)限制了进口货运车型的倾销势头。因此美国出现了“家家户户买国产皮卡”的现象,而很多美国老百姓的第一台车便是皮卡。

1960年,雪佛兰El Camino推出一款轿车与卡车相结合的跨界车型,此车非常符合当时的美国国情。

1960年,雪佛兰El Camino推出一款轿车与卡车相结合的跨界车型,此车非常符合当时的美国国情。

与其说美国是“车轮上的国家”,倒不如说是“皮卡轮子上的国家”。在1973年美国出台Corporate Average Fuel Economy(燃油经济评估)之前,美国几乎是靠皮卡拉动的GDP。

与其说美国是“车轮上的国家”,倒不如说是“皮卡轮子上的国家”。在1973年美国出台Corporate Average Fuel Economy(燃油经济评估)之前,美国几乎是靠皮卡拉动的GDP。

即便如此,皮卡一直却以大排量、“油老虎”、乘坐体验差、毫无外形设计等一系列缺点而遭人诟病。但美式皮卡在二战复苏国民经济中扮演了角色,是美国在战后能迅速成为世界第一大经济体的“功臣”。

当今皮卡运动界的“王中王”,福特F-150猛禽Supercrew。

当今皮卡运动界的“王中王”,福特F-150猛禽Supercrew。

可以说没有皮卡就没有现在发达的美国。皮卡已经成为美国人民勤劳致富的象征。这就是为什么皮卡车型能连续20多年成为北美销售冠军车型的根本原因。

可以说没有皮卡就没有现在发达的美国。皮卡已经成为美国人民勤劳致富的象征。这就是为什么皮卡车型能连续20多年成为北美销售冠军车型的根本原因。

福特的皮卡王朝

皮卡作为复兴美国经济的标志之一,在美国民众心中有着不可动摇的地位。其中福特旗下F系列最具代表性,自1948年福特推出第一代F-3开始,经过60年的发展,F系列已经经历十三代的更迭。

第一代(1948-1952):为替代早期的Model A Pickup,福特公司在1948年正式将皮卡系列车型更名为F-Series。而F-3也作为F系列的第一代车型面世。

第一代(1948-1952):为替代早期的Model A Pickup,福特公司在1948年正式将皮卡系列车型更名为F-Series。而F-3也作为F系列的第一代车型面世。

第二代(1953-1956):个人认为是福特F系列设计最经典的一代。高高隆起的发动机舱盖连接宽大饱满的前唇,让F-100看起来像一个卡通人物。而F-100也比第一代的F-3有着更强的动力。

第二代(1953-1956):个人认为是福特F系列设计最经典的一代。高高隆起的发动机舱盖连接宽大饱满的前唇,让F-100看起来像一个卡通人物。而F-100也比第一代的F-3有着更强的动力。

第三代(1957-1960):由于美国战后迎来的“婴儿潮”导致人口急增,各行业的产值都翻倍增长。原本的小型皮卡已经不能满足货运需求。因此第三代的F系列(F-500)被设计的更大更高更长。

第三代(1957-1960):由于美国战后迎来的“婴儿潮”导致人口急增,各行业的产值都翻倍增长。原本的小型皮卡已经不能满足货运需求。因此第三代的F系列(F-500)被设计的更大更高更长。

第四代(1961-1966):在1965年,F-100获得重新设计。引进了一个全新的平台,其中“ 前后双梁 ”的承载式车身设计直到1996年仍在F-150上使用。

第四代(1961-1966):在1965年,F-100获得重新设计。引进了一个全新的平台,其中“ 前后双梁 ”的承载式车身设计直到1996年仍在F-150上使用。

第五代(1967-1972):从第五代开始,消费者们在购买F系列的皮卡时可以选配4x4的四驱形式,同时车载空调也成为皮卡的标准配置。

第五代(1967-1972):从第五代开始,消费者们在购买F系列的皮卡时可以选配4x4的四驱形式,同时车载空调也成为皮卡的标准配置。

第六代(1973-1979):在第六代F系列皮卡上,福特公司正式放弃使用了服役20多年的FE型发动机,而装配新研发的351M(5.8L V8)和400M(6.6L V8)系列柴油发动机。

第六代(1973-1979):在第六代F系列皮卡上,福特公司正式放弃使用了服役20多年的FE型发动机,而装配新研发的351M(5.8L V8)和400M(6.6L V8)系列柴油发动机。

第七代(1980-1986):1980年福特公司重新设计了全新的底盘和更科学的车身,以提高空气动力学和燃油经济性。 这是自1965年(第四代)以来首次重新设计。而F-100也正式更名为F-150。

第七代(1980-1986):1980年福特公司重新设计了全新的底盘和更科学的车身,以提高空气动力学和燃油经济性。 这是自1965年(第四代)以来首次重新设计。而F-100也正式更名为F-150。

为了提高燃油效率,第七代F系列皮卡又一次放弃了上一代M系列发动机,替换为排量更小、动力更大的255Ci(4.2L V6发动机)。在1983年,福特公司从International Harverster公司购买了一项提高柴油燃烧功率的技术并运用在发动机上。

第八代(1987-1991):第八代F-150的外观和发动机基本没有改动,重新搭配的自动变速箱使得F系列皮卡能够面向更多适用的群体。

第八代(1987-1991):第八代F-150的外观和发动机基本没有改动,重新搭配的自动变速箱使得F系列皮卡能够面向更多适用的群体。

第九代(1992-1997):为了减少高速行驶的风阻,第九代的F-150车身有所降低,四周的翼子板和进气格栅也与新推出的Explorer(第一代探险者)的设计相匹配。

第九代(1992-1997):为了减少高速行驶的风阻,第九代的F-150车身有所降低,四周的翼子板和进气格栅也与新推出的Explorer(第一代探险者)的设计相匹配。

第十代(1997-2003):1997年,福特公司对F系列皮卡进行了重大改变。他们发现越来越多的消费者购买皮卡是为了个人使用,而非商用,因此F系列皮卡分为了轻卡和重卡两部分。

第十代(1997-2003):1997年,福特公司对F系列皮卡进行了重大改变。他们发现越来越多的消费者购买皮卡是为了个人使用,而非商用,因此F系列皮卡分为了轻卡和重卡两部分。

为了弥补轻卡(Light truck)和重卡(Heavy truck)之间的差距,F-250和F-350成为了福特旗下超级皮卡。而F-350往上的型号(F-450,最高至F-750)一般用于特殊功能车,例如:消防、路政、油罐等等,基本超出了民用范围。

第十一代(2004-2008):由第十一代开始,F-150系列分为SuperCab(两门版)和SupberCrew(四门版)两种车型。前者具有比后者更长的货运空间(Bed,美国人称皮卡后斗为“床”)。

第十一代(2004-2008):由第十一代开始,F-150系列分为SuperCab(两门版)和SupberCrew(四门版)两种车型。前者具有比后者更长的货运空间(Bed,美国人称皮卡后斗为“床”)。

第十二代(2009-2014):随着全球环保的呼声越来越高,福特公司在推出第十二代F系列皮卡时表示彻底放弃使用V8布局型发动机,而使用3.5L V6 EcoBoost涡轮增压汽油机。

第十二代(2009-2014):随着全球环保的呼声越来越高,福特公司在推出第十二代F系列皮卡时表示彻底放弃使用V8布局型发动机,而使用3.5L V6 EcoBoost涡轮增压汽油机。

EcoBoost发动机是福特汽车新动力技术代表之一,在美国已经获得125项专利及专利应用。它是在传统汽油发动机的基础上,进一步添加了燃油缸内直喷、涡轮增压和双独立可变气门正时系统这三大关键技术,既保证了澎湃的动力输出,又优化了20%的燃油经济性,并降低15%的二氧化碳排放。此发动机也荣获了“沃德全球十佳发动机大奖”。

第十三代(2015年至今):福特汽车公司在2015年推出了第十三代F-150。与上一代相比,没有改变任何车身尺寸。但为了燃油经济性,设计师将车身的重量减少了340kg。

第十三代(2015年至今):福特汽车公司在2015年推出了第十三代F-150。与上一代相比,没有改变任何车身尺寸。但为了燃油经济性,设计师将车身的重量减少了340kg。

历经发展了60多年的F-150系列一直是福特旗下的经典车型,是F-Series系列中,销量最高的车型,并高踞美国的十大畅销车榜首,并连续多年获得美国最佳汽车称号。而年近百万的销量超过了其它任何生产皮卡品牌,称其为皮卡的“一代王朝”并不是徒有虚名。

用途最广的车型非皮卡莫属

虽然福特凭借F系列的皮卡霸占头把交椅多年,但是在美系皮卡阵营中也有些许竞争对手与其瓜分皮卡细分市场的蛋糕。其中,通用旗下的雪佛兰Silverado(索罗德)1500、GMC-Sierra 1500以及道奇RAM(公羊系列)都是半吨级皮卡中强有力的选手。

反观一些经典的美国大片,这两款车也是上镜率非常高的,可见美国人民对本土的其他品牌还是相当喜爱的。Silverado 1500与Sierra 1500本就是同根生,基本上就是两款换标车。

在知名电影《变形金刚》中,“铁皮”角色的原型车是美国通用公司旗下的GMC 1500 Sieera(第一部中的原型是GMC High Kick)。

在知名电影《变形金刚》中,“铁皮”角色的原型车是美国通用公司旗下的GMC 1500 Sieera(第一部中的原型是GMC High Kick)。

GMC皮卡是目前欧美市场主流的豪华型皮卡,外观时尚、内饰豪华。长5820mm、宽2010mm、高1930mm、轴距3615mm的车型尺寸,使乘坐和载物空间完虐各类民用车型。

GMC皮卡是目前欧美市场主流的豪华型皮卡,外观时尚、内饰豪华。长5820mm、宽2010mm、高1930mm、轴距3615mm的车型尺寸,使乘坐和载物空间完虐各类民用车型。

而作为北美销售亚军的雪佛兰索罗德是以结实、耐用、维修成本低主打市场的。雪佛兰独有的z71标识(类似AMG套件)也代表着雪佛兰旗下车型具有强大的越野运动功能性。

而作为北美销售亚军的雪佛兰索罗德是以结实、耐用、维修成本低主打市场的。雪佛兰独有的z71标识(类似AMG套件)也代表着雪佛兰旗下车型具有强大的越野运动功能性。

菲亚特-克莱斯勒旗下品牌道奇RAM(公羊)是专门为打造大功率卡车而设立的独立品牌。在轻卡级别中道奇公羊的售价相比福特F-150和雪佛兰索罗德更低,更具有性价比。

菲亚特-克莱斯勒旗下品牌道奇RAM(公羊)是专门为打造大功率卡车而设立的独立品牌。在轻卡级别中道奇公羊的售价相比福特F-150和雪佛兰索罗德更低,更具有性价比。

当然了,在如此庞大的北美皮卡市场中,敏锐的日本丰田公司是非常迫切的动一下“奶酪”的。自二战以后,丰田公司针对自身本土发展需求就已经研发了轻卡车型:Tundra。

由于地域文化的不同,丰田皮卡并没有设计成美系皮卡那样粗犷,而是小巧玲珑,速度和机动性都很高。

由于地域文化的不同,丰田皮卡并没有设计成美系皮卡那样粗犷,而是小巧玲珑,速度和机动性都很高。

“身材”与普通轿车相差无几的mini型Pick-up并没有受到美国人的青睐。

“身材”与普通轿车相差无几的mini型Pick-up并没有受到美国人的青睐。

但是,丰田的皮卡却凭借高机动性、低廉的价格、皮实可靠的质量获得了各地反政府武装力量的喜爱。“AK-47和Toyota”曾经一度成为恐怖分子出行的标识。

但是,丰田的皮卡却凭借高机动性、低廉的价格、皮实可靠的质量获得了各地反政府武装力量的喜爱。“AK-47和Toyota”曾经一度成为恐怖分子出行的标识。

不管是在如今的叙利亚,还是当年的阿富汗,都能见到丰田品牌的小皮卡拉着各色武装人员“游街”。

不管是在如今的叙利亚,还是当年的阿富汗,都能见到丰田品牌的小皮卡拉着各色武装人员“游街”。

皮卡的实用性不言而喻。“枪在手、跟我走,上皮卡、抢关卡。”

皮卡的实用性不言而喻。“枪在手、跟我走,上皮卡、抢关卡。”

当今的全球汽车市场城市SUV大行其道,不过不得不说,承载式车身、四轮独立悬挂的SUV在驾乘舒适性上确实要比皮卡强。不过在通过性、载物能力上它们无法与皮卡竞争,尤其是加了货厢盖的皮卡实用性更胜一筹。

皮卡在美国如何的畅销自不必说,在其他各地也同样风靡,且大部分都是日系皮卡居多。

皮卡在美国如何的畅销自不必说,在其他各地也同样风靡,且大部分都是日系皮卡居多。

皮卡已经在美国形成一种文化,或是一种改装文化。

皮卡已经在美国形成一种文化,或是一种改装文化。

皮卡对于车主来说不仅仅是一样工具,更像是一种诠释生活态度的载具。

皮卡对于车主来说不仅仅是一样工具,更像是一种诠释生活态度的载具。

对于我们天朝而言,皮卡目前想要在城市里占据一席之地还有一定难度。除规划到货车目录、办理道路运输证、每季度二级维护、连驾驶员都要办理道路运输从业资格证等问题以外,阻拦人们选购皮卡最关键的问题就是不能进城。

这些条条框框的限制让大部分皮卡爱好者望而却步,15年的强制报废规定成了许多皮卡车主心中永远的痛。我想当今的中国市场,若不是遭遇“货车”待遇,皮卡车型一定要比SUV火爆。

这些条条框框的限制让大部分皮卡爱好者望而却步,15年的强制报废规定成了许多皮卡车主心中永远的痛。我想当今的中国市场,若不是遭遇“货车”待遇,皮卡车型一定要比SUV火爆。

皮卡是集轿车、轻卡和微卡优势于一体的重要车型,载人载物以及乘坐舒适性上都非常平衡。皮卡的高性能和舒适性远远强于农用车、微货和微客,其广泛的用途也获得了越来越高的认可度。

皮卡是集轿车、轻卡和微卡优势于一体的重要车型,载人载物以及乘坐舒适性上都非常平衡。皮卡的高性能和舒适性远远强于农用车、微货和微客,其广泛的用途也获得了越来越高的认可度。

随着中国中、小城市物流的加速发展,货运配送和工程作业等对皮卡的需求会越来越大。从整个汽车工业发展趋势来看,皮卡具有非常好的市场前景和潜力。若是国家能够放开政策,必定会促发新一轮皮卡车型的销售高峰。

编辑总结重点词汇:

Truck

卡车(重型)

Pick-up

皮卡

Supercrew

四门皮卡(福特)

Supercab

两门皮卡(福特)

索罗德(雪佛兰皮卡)

第七期:

随着国庆长假接近尾声,我们又将进入到紧张的工作节奏中。城市的发展离不开庞大的人口基数,想必在假期的各大旅游景点中,我们看到最多的就是人。公交车(Bus)、大巴车(Coach)、摆渡车(Scheduled or Shuttle bus)在各个景点和交通枢纽中穿梭不息,把一批又一批的游客运送到目的地。再次回到城市的喧闹之中,我们不妨看看解决城市人口流动的载具是怎样发展的。

城市公共交通最早出现于欧洲,至今已有160多年的历史。1829年英国伦敦出现了第一辆马拉式公共马车,其间经历了发展、兴旺、衰退和目前的复兴阶段。

在1826年,一位退休军官在法国的南特(Nantes)市郊开办磨面坊并打造了第一辆公共汽车。当他发现沿途的人们都可以使用他的公共马车时,便开办穿梭旅馆之间的客车路线。

在1826年,一位退休军官在法国的南特(Nantes)市郊开办磨面坊并打造了第一辆公共汽车。当他发现沿途的人们都可以使用他的公共马车时,便开办穿梭旅馆之间的客车路线。

第一次工业革命,欧洲很多人认为用蒸汽机作为动力的汽车相比马车成本更低、更加安全和高效。

1831年,沃尔特·汉考克(Walter Hancock)和英国金斯沃西·戈尼爵士(Goldsworthy Gurney)利用蒸汽机改造的汽车成为了世界上真正意义上的赢利公交汽车。

1831年,沃尔特·汉考克(Walter Hancock)和英国金斯沃西·戈尼爵士(Goldsworthy Gurney)利用蒸汽机改造的汽车成为了世界上真正意义上的赢利公交汽车。

公共汽车以蒸汽机为动力装置,可载客10人,当年被命名为 “婴儿号” 并在伦敦-特拉福路线试运营。不久,以汽油发动机为动力的公共汽车代替了蒸汽机公共汽车。最早制造出汽油发动机公共汽车的是德国的奔驰汽车公司,长途公共汽车则源于美国。1910年到1925年间,美国开辟了许多长途公共汽车路线,连接没有铁路的地区。早期的公共汽车一般可载客20余人,比较舒适。

其实现在炙手可热的纯电动车早在十九世纪就已经被发明出来了。1881年,德国人维尔纳·冯·西门子发明有轨电车。

其实现在炙手可热的纯电动车早在十九世纪就已经被发明出来了。1881年,德国人维尔纳·冯·西门子发明有轨电车。

公共汽车对社会影响巨大,对城市发展起着最基本的推动作用。公共汽车使市民体验到彼此间前所未有的接近,也缩短城市和邻近村镇间的距离,往来频繁。

最先洞悉到公交汽车市场的是戴姆勒公司(那时的戴姆勒还并没有与奔驰成为一家子),戴姆勒与英国Milnes公司在1902年建立了合作伙伴关系,并研发了一辆双层汽车(LOGC B型)。

最先洞悉到公交汽车市场的是戴姆勒公司(那时的戴姆勒还并没有与奔驰成为一家子),戴姆勒与英国Milnes公司在1902年建立了合作伙伴关系,并研发了一辆双层汽车(LOGC B型)。

面对日益严峻的交通阻滞现象,再加上油价的一路攀高,高效、价廉的公共交通就成了绝大多数省城市民的诉求与渴望。

第一次工业革命后的英国成为了世界工业的核心,首都伦敦也因此人口剧增。双层巴士的诞生缓解了当时城市的交通压力,直至今日,红色双层巴士仍是伦敦的象征。(Daimler CC Bus 1912)

第一次工业革命后的英国成为了世界工业的核心,首都伦敦也因此人口剧增。双层巴士的诞生缓解了当时城市的交通压力,直至今日,红色双层巴士仍是伦敦的象征。(Daimler CC Bus 1912)

起初城市的公共交通系统并不是由政府提供,票价也是根据企业自行而定。因此,公共汽车发展的初期只有为数不多的人能够支付高昂的票价。

起初城市的公共交通系统并不是由政府提供,票价也是根据企业自行而定。因此,公共汽车发展的初期只有为数不多的人能够支付高昂的票价。

欧美一些经济发达国家在发展城市交通方面曾走过一段弯路,20世纪60年代,由于城市小汽车发展过量,公共交通萎缩,造成城市交通拥挤,道路交通事故增多,使城市交通陷入了混乱的状态。因此,日益恶化的城市交通迫使发达国家不得不转向重视城市公共交通的发展。

随着政府对公共交通的重视,公交车也逐渐地平民化。

随着政府对公共交通的重视,公交车也逐渐地平民化。

美国通用公司在1940年生产的公交车。如今有很多喜爱收藏的人将其改造成咖啡馆。

美国通用公司在1940年生产的公交车。如今有很多喜爱收藏的人将其改造成咖啡馆。

随着如今世界各地的环保意识的不断提升,低碳、节能、高效的呼吁声也日益高涨。政府不得不对公交系统进行一次又一次的升级换代。新一代混合动力公交车、纯电动公交车如雨后春笋般诞生出来。

21世纪,公交车制造业开始走向全球化,制造商生产一辆普通的城市公交车的造价为200万人民币。

21世纪,公交车制造业开始走向全球化,制造商生产一辆普通的城市公交车的造价为200万人民币。

值得一提的是,在没有共享自行车的美国,公交车头前部都会安装一个自行车固定架,便于骑车的人搭乘公交车。

值得一提的是,在没有共享自行车的美国,公交车头前部都会安装一个自行车固定架,便于骑车的人搭乘公交车。

在英国伦敦,具有上百年历史的红色双层大巴依旧是城市中独特的风景线。曾经有节目介绍称,这一辆双层巴士的造价等于一辆兰博基尼跑车。

在英国伦敦,具有上百年历史的红色双层大巴依旧是城市中独特的风景线。曾经有节目介绍称,这一辆双层巴士的造价等于一辆兰博基尼跑车。

而在上世纪八十年代兴起的无轨电车虽然很环保,但线路的局限性让其只能行走于城市内部,无法成为长途运输工具。

而在上世纪八十年代兴起的无轨电车虽然很环保,但线路的局限性让其只能行走于城市内部,无法成为长途运输工具。

在相对落后的非洲国家,公交车是由卡车货车改装而成。

公交车的兴起是因为城市的道路不足以容纳私家车的数量。反观国内,汽车工业起步相对较晚,中国老百姓习惯在日常生活利用公共汽车出行。简言之,欧洲是先有私家车才发展出公交车,国内正好与之相反。

这一张老照片仿佛把我带回了那个北京没有拥堵的年代,那时的北京天很蓝,人很少,仅只有“两个环”。

这一张老照片仿佛把我带回了那个北京没有拥堵的年代,那时的北京天很蓝,人很少,仅只有“两个环”。

后来不知何时开始,小公共在中国各大城市开始兴起。站在公交车站的时候,耳边总能听到“二块一位,里面儿有大座”的吆喝声。车门上一直会“挂”着一个售票员,“招手即停,即停即走”。

后来不知何时开始,小公共在中国各大城市开始兴起。站在公交车站的时候,耳边总能听到“二块一位,里面儿有大座”的吆喝声。车门上一直会“挂”着一个售票员,“招手即停,即停即走”。

正规一点儿的小公共售票员还会给你撕一张票。当年的“两块一位”早已变成了如今的“上车请刷卡,没卡的乘客请您买票。”

正规一点儿的小公共售票员还会给你撕一张票。当年的“两块一位”早已变成了如今的“上车请刷卡,没卡的乘客请您买票。”

光阴似箭,一转眼二十年过去了。“横冲直闯”的小公共也都变成了平稳高效的城市公交车。这一张普通的掠影却蕴含了几代人建设城市的辛酸。

光阴似箭,一转眼二十年过去了。“横冲直闯”的小公共也都变成了平稳高效的城市公交车。这一张普通的掠影却蕴含了几代人建设城市的辛酸。

当今中国的很多城市美轮美奂,这些城市的发展也离不开公交系统的发达。随着汽车私有化的比率越来越高,交通拥堵现象越来越严重,政府出台了相关政策,如高峰时段主路设有公交专用道、北京市限号、限行和外阜车辆限制等。由此,搭乘公共交通出行显得格外的便利和快捷。

编辑总结重点词汇:

Bus

公交汽车

Coach

巴士

摆渡车

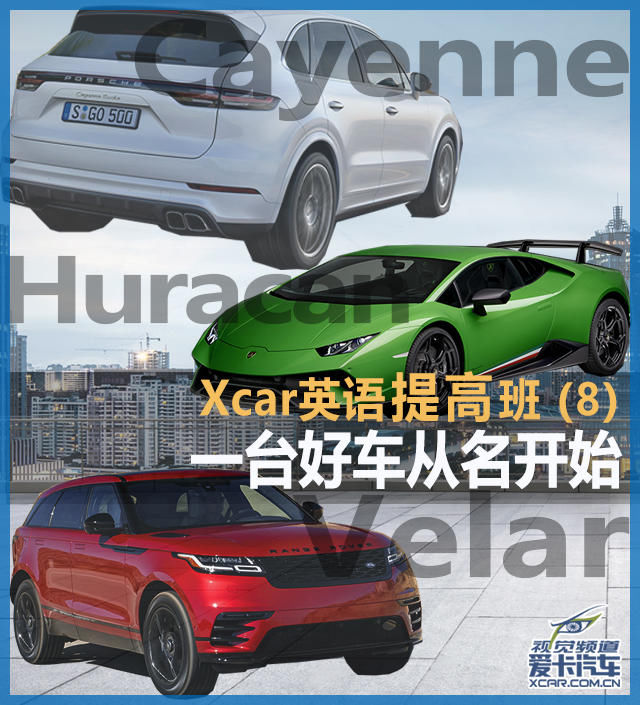

第八期:

2017年8月25日夜间,4级飓风“哈维”(Hurricane Harvey)以130mile/h(约合210km/h)的风速登陆美国德克萨斯州南部石港(Rockport)。政府部门统计,飓风“哈维”最终导致60多人死亡,造成经济财产损失高达1800亿美元。

类似“哈维(Harvey)”、“艾玛(Irma)”、“卡特里娜(Katrina)”这些或美丽,或霸气,或令人浮想联翩,或让人感觉奇奇怪怪的飓风(台风)的名字看似取得很随意,却是从美国各州学校中广泛征集所选出的,名字首字母按26个英文字母顺序排列。通常,每年飓风季的第一个热带风暴通常以字母‘A’开头,当年第二个以‘B’开头,以此类推。

不得不说世界各国给热带风暴取名都很有水平,在汽车行业,很多车企也为自家旗下的产品取了听上去就雅致的名字。这期英语提高班我给大家盘点一下那些“车如其名”的故事。

诚然,一个名字的好坏对于车企的重要性不言而喻。纵观车界,车型命名主要分为两种形式,一是车企用数字和字母组合构成车型名称,如奥迪A8L、宝马3系;第二种则是以一个寓意深刻的字眼命名,如本田雅阁、别克君越。

前面说起热带风暴,这就让人联想到兰博基尼当下一代入门级超跑“Huracan(飓风)”。作为一款高性能跑车的Huracan,被称之为飓风的确不辱此名。

前面说起热带风暴,这就让人联想到兰博基尼当下一代入门级超跑“Huracan(飓风)”。作为一款高性能跑车的Huracan,被称之为飓风的确不辱此名。

作为兰博基尼Gallado继任者的Huracan于2013年上市,此外兰博基尼Huracan也打破了一贯以知名斗牛为名的传统。

在此之前兰博基尼Murcielago、Reventon、Aventador等多款车型名称都是取自知名公牛。(配图为兰博基尼Reventon)

在此之前兰博基尼Murcielago、Reventon、Aventador等多款车型名称都是取自知名公牛。(配图为兰博基尼Reventon)

“以风之名”并不是兰博基尼的突发奇想,大众公司早在上世纪就已经将旗下多款车型冠以“风之名”。“Passat(帕萨特)”、“Santana(桑塔纳)”、“Bora(宝来)”、“Jetta(捷达)”、“Scirocco(尚酷)”甚至“Golf(高尔夫)”都是各大洲季风的名字。

帕萨特(Passat)可以说是大众公司的起家之车,1974年至今已经发展至第八代车型。‘Passat’原本是每年均匀稳定地从大西洋南部吹向赤道方向的季风的名字,象征着坚持而执着,恒久不变。

帕萨特(Passat)可以说是大众公司的起家之车,1974年至今已经发展至第八代车型。‘Passat’原本是每年均匀稳定地从大西洋南部吹向赤道方向的季风的名字,象征着坚持而执着,恒久不变。

第二代帕萨特(B2)曾经更名为Quantum(意为,量子)而接下来的三、四、五代车型又都以‘Passat’命名。

第二代帕萨特(B2)曾经更名为Quantum(意为,量子)而接下来的三、四、五代车型又都以‘Passat’命名。

值得一提的是,在第二代帕萨特1984年入市日本时更名为“Santana(桑塔纳)”,是指美国加利福尼亚州每年都出现的季风—圣安娜风。此后桑塔纳比帕萨特更早的进入中国。

值得一提的是,在第二代帕萨特1984年入市日本时更名为“Santana(桑塔纳)”,是指美国加利福尼亚州每年都出现的季风—圣安娜风。此后桑塔纳比帕萨特更早的进入中国。

在北美地区帕萨特最早被称之为‘Dasher’(直译为猛男,冲击者)。也预示着帕萨特给人们很直观的驾驶感受。

在北美地区帕萨特最早被称之为‘Dasher’(直译为猛男,冲击者)。也预示着帕萨特给人们很直观的驾驶感受。

大众宝来(Bora)同样以“风”的名字命名,它是指处于意大利与巴尔干半岛之间的亚得里亚海湾(Mare Adriatico)上清新的海风。同样,大众捷达(Jetta)名字的说法是取自于名词‘Atlantic jetstream’ (位于大西洋高空的急流)。

神车大众高尔夫(Golf)并不是顾名思义的高尔夫球运动,而是指德语‘Gulf’,意为“欧洲海湾的季风(European Gulf Wind)”的意思。

神车大众高尔夫(Golf)并不是顾名思义的高尔夫球运动,而是指德语‘Gulf’,意为“欧洲海湾的季风(European Gulf Wind)”的意思。

尚酷(Scirocco)则是取自非洲撒哈拉吹向地中海的沙漠热带季风。在沙漠热带季风的暗喻下,尚酷这一名字更具备了骄阳似火的热情。

尚酷(Scirocco)则是取自非洲撒哈拉吹向地中海的沙漠热带季风。在沙漠热带季风的暗喻下,尚酷这一名字更具备了骄阳似火的热情。

随着大众集团日益增长的产品序列,车型仅仅以“风之名”显然不足以满足车型种类。

希腊语中,‘Eos’就是黎明女神的意思。黎明女神每天清晨都会驾着战车,从大海深处为人类带来光明。旨在唤起人们对在夏天清晨驾驶敞篷车的美妙遐想,完美地切合了大众硬顶敞篷车的意境。

希腊语中,‘Eos’就是黎明女神的意思。黎明女神每天清晨都会驾着战车,从大海深处为人类带来光明。旨在唤起人们对在夏天清晨驾驶敞篷车的美妙遐想,完美地切合了大众硬顶敞篷车的意境。

法厄同(Phaeton)是希腊神话中太阳神赫利俄斯(Hellos)之子。大众辉腾(Phaeton)也寓意着光芒四射,万众瞩目。

法厄同(Phaeton)是希腊神话中太阳神赫利俄斯(Hellos)之子。大众辉腾(Phaeton)也寓意着光芒四射,万众瞩目。

面对日益增长的各式车型,车企在起名字的时候绞尽脑汁、煞费苦心。外国汽车的中文名大致有4种命名方式:音译词汇、意译词汇、混合翻译类词汇以及创造性词汇。中国车的外文名也是如此。音译最为常用,研究表明,目前60%以上的汽车名称皆是音译而来。

保时捷卡宴的后尾门上铭刻着‘Cayenne’的字样,其意为“辣椒。”虽然我不明白为什么给一款豪华全尺寸SUV取一个植物名称,但是入市国内后翻译为“卡宴”的决定无疑是正确的。

保时捷卡宴的后尾门上铭刻着‘Cayenne’的字样,其意为“辣椒。”虽然我不明白为什么给一款豪华全尺寸SUV取一个植物名称,但是入市国内后翻译为“卡宴”的决定无疑是正确的。

丰田汉兰达的英文为‘Highlander’,意为“苏格兰高原上的人”。作为目前最成功的都市中型SUV,这个寓意确实十分贴切。

丰田汉兰达的英文为‘Highlander’,意为“苏格兰高原上的人”。作为目前最成功的都市中型SUV,这个寓意确实十分贴切。

福特福克斯(Focus)的原意是“焦点,专注”。不过作为总量销售仅次于福特F150的车型,福克斯没有愧对此名。

福特福克斯(Focus)的原意是“焦点,专注”。不过作为总量销售仅次于福特F150的车型,福克斯没有愧对此名。

林肯领航员(Navigator),很庆幸入市国内之后没有直接音译过来而是翻译成“领航员”。

林肯领航员(Navigator),很庆幸入市国内之后没有直接音译过来而是翻译成“领航员”。

本田的看家车型雅阁(Accord),词义为“符合、适合”。雅阁自第一代以来一直积攒下了经济,舒适和实用等一系列良好口碑,也是适合家庭用车的不二之选。

本田的看家车型雅阁(Accord),词义为“符合、适合”。雅阁自第一代以来一直积攒下了经济,舒适和实用等一系列良好口碑,也是适合家庭用车的不二之选。

如果说用生活中词汇而命名车型还算简单的话,创造性词汇的命名车型就真的让产品开发部的各位烧脑了。纽约品牌咨询公司Lippincott Mercer.Co的高级合伙人詹姆斯·比尔(James Bell)说:“英文名称已经被完全开发,我们若要其名必须创新出新词汇。”并在英国商标注册部门声明称:“我们注册的名字,不是一个在英语词典里的单词,这只是我为了一定的目的而创造出来的一个词。作为一个商标语言它有如下优点:第一,它简短明了;第二,它的拼写不会导致发音错误;第三,它和艺术没有任何的相似之处,也不可能被赋予任何艺术联想。”

今日刚刚上市的路虎揽胜星脉(Velar),‘Velar’这个词于之前的路虎揽胜极光(Evoque)一样都属于设计师们编创出的新式词汇。

今日刚刚上市的路虎揽胜星脉(Velar),‘Velar’这个词于之前的路虎揽胜极光(Evoque)一样都属于设计师们编创出的新式词汇。

值得让消费者满意的是,‘Velar’和‘Evoque’并没有直接按照音译翻译成中文,而是在国内也重新创造了“星脉”和“极光”两个车名,十分具有意境。

值得让消费者满意的是,‘Velar’和‘Evoque’并没有直接按照音译翻译成中文,而是在国内也重新创造了“星脉”和“极光”两个车名,十分具有意境。

玛莎拉蒂总裁(Quattroporte),‘Quattroporte’一词虽然出自西班牙语但是并没有实际意思。但分开为‘Quattro’和‘Porte’是“全方位的宫廷”的意思。

玛莎拉蒂总裁(Quattroporte),‘Quattroporte’一词虽然出自西班牙语但是并没有实际意思。但分开为‘Quattro’和‘Porte’是“全方位的宫廷”的意思。

Lexus初入中国时有个响亮的名字—“凌志”,壮志凌云之意。更名后为“雷克萨斯”,逼格掉了两个“段位”。

Lexus初入中国时有个响亮的名字—“凌志”,壮志凌云之意。更名后为“雷克萨斯”,逼格掉了两个“段位”。

宾利添越(Bentley-Bentayga)。‘Bentayaga’由宾利前四个字母和‘Taiga’世界最大跨洲雪山森林的名称而来。

宾利添越(Bentley-Bentayga)。‘Bentayaga’由宾利前四个字母和‘Taiga’世界最大跨洲雪山森林的名称而来。

陆地巡洋舰、LC、兰德酷路泽……这些竟然都是一辆车!对于不熟悉的人来说完全懵掉,就连以前钟情于陆地巡洋舰的人都说看到兰德酷路泽时也是一脸茫然,根本联想不起来原来的车型。

陆地巡洋舰、LC、兰德酷路泽……这些竟然都是一辆车!对于不熟悉的人来说完全懵掉,就连以前钟情于陆地巡洋舰的人都说看到兰德酷路泽时也是一脸茫然,根本联想不起来原来的车型。

营销学教科书上说,“品牌是用以识别某个销售者或某群销售者的产品,并使之与竞争对手的产品区别开来的商业名称及其标志,通常由文字、标记、符号、图案和颜色等要素或这些要素的组合构成。其最重要的三个特性就是差异性、关联性和认知价值”。扎堆取近似的名字让品牌的三个特性全部失效,而标新立异也只顾及了第一点,完全不能让消费者将汽车名字和形象联系起来,关联性和认知价值也没有达到。

编辑总结重点词汇:这里只总结英语字典里正式收录的官方词汇。

词义

车名

Cayenne

保时捷卡宴

Highlander

丰田汉兰达

Focus

福特福克斯

Navigator

林肯领航员

Accord

本田雅阁

Huracan

兰博基尼Huracan

第九期:

近日,美国总统唐纳德·特朗普(Donald·Trump)的首次访华成为全世瞩目的焦点。随着中美关系的持续升温以及出境旅游的门槛降低,越来越多的人会选择赴美旅游。然而要想更加细致地体验美利坚的人文历史,自驾游则是性价比最高的选择之一。

众所周知,美国是允许外籍人员持有国际驾照(中国机动车驾驶执照进行公证之后获得)上路行驶的,但是美国各州的交通法规却有很多地方与中国不同,今天我们来结合美国的实际交通环境了解下这些交规中的“潜规则”。

通常来讲,在道路以右侧行驶为主的国家中,基本行驶原则都差不多,各地区和国家结合当地实际情况在法规和路边标识中有些许区别。以美国道路中的路口为例,我向大家普及一些《美国道路安全法》中的不同。

十字路口(Crossing)是城市化道路中最为重要的一环,而交通信号指示灯(Traffic light)是保持交通秩序的重要方式之一。

十字路口(Crossing)是城市化道路中最为重要的一环,而交通信号指示灯(Traffic light)是保持交通秩序的重要方式之一。

我们先从最常规的右转(Turn right)说起,绿灯右转信号跟直行一样,重点说下红灯右转。根据美国大部分州的法律,路口遇红灯是可以右转的,但在有些路况复杂的路口会出现带有条件的警示牌。

这块标志牌很少能见到,意思是右转车辆必须停稳后才能右转。所以只要在走每个路口都有这么一条潜规则:先停再转。最简单的逻辑是,走到有任何红色表示的路口,都要停下来。

这块标志牌很少能见到,意思是右转车辆必须停稳后才能右转。所以只要在走每个路口都有这么一条潜规则:先停再转。最简单的逻辑是,走到有任何红色表示的路口,都要停下来。

那么问题是“停(Stop)”意味着什么。车相对路面速度为0km/h,车上的速度表指向0,车辆需要完全静止。而踩着刹车,感觉车子貌似已经不动了,速度表还指向一个很小的数,并不叫“停”。搞清楚这一概念能在美国减少一些不必要的麻烦(在美国很多情况下不停稳车是一种违章)。红灯右转的时候再提醒一点,不但要看左面直行的车,也要看对面左转的车,甚至还要看右面掉头的车。右转到同向单车道的时候尤其要注意。

左转(Turn left)有绿箭头向左指是最好的,按信号转。若没有专门的左转信号,则绿灯左转必须让直行车辆。看到对面有直行的车过来,即使对车距离你很远也要让他。

左转(Turn left)有绿箭头向左指是最好的,按信号转。若没有专门的左转信号,则绿灯左转必须让直行车辆。看到对面有直行的车过来,即使对车距离你很远也要让他。

这与国内很多地方谁先抢到路口谁先走不太一样,在美国直行车有绝对路权,绿灯直行时美国人没有减速的意识,所以不要期望对方会点一脚刹车让你过去。很多刚到美国的留学生按照国内的驾驶习惯左转时,经常发生与对向车碰撞的事故。

这里要说一种专门用于路上左转的“死亡车道”,美国很常见,在中国没见过(可能怕被人用来当作超车道)。此车道绝不能长时间停留。

这里要说一种专门用于路上左转的“死亡车道”,美国很常见,在中国没见过(可能怕被人用来当作超车道)。此车道绝不能长时间停留。

当你想去马路左边的店铺或拐到左边小支路的时候,可以临时占用中间双黄线里这片区域,但不要占用超过100米。这条道的使用方法和左道超车差不多,先确认区域内没有对向来车,然后打左转灯,保持速度并线过去,只不过并完道之后的操作刚好相反,要减速或停住等对面没车了再左转。而掉头(U turn)的方式和左转类似。

美国政府为了提高通行效率并结合地广人稀的特点通常会在车流量小的路口设置停车指示标(Stop sign)。上面写着“Stop”字样的红色八边形,相当于一盏红灯,看到了必须要停。

美国政府为了提高通行效率并结合地广人稀的特点通常会在车流量小的路口设置停车指示标(Stop sign)。上面写着“Stop”字样的红色八边形,相当于一盏红灯,看到了必须要停。

“Stop sign”是美国路面上最常见的标识,一般出现于中小型村镇和高速路出入口。其作用一是节省红绿灯的成本,二是提高通行效率。“Stop sign”几乎等同于红灯,但只需要停三秒以上,在确保安全的条件下方可通过路口。

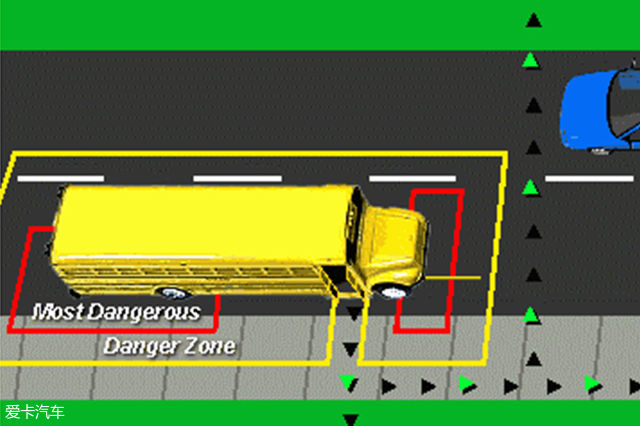

众所周知,美国校车在路上可以称之为“路霸”,就是因为校车是一类将“Stop sign”安装在车身上的高安全级别客运车辆。以确保车中的学生们在路上获得最高的安全保障。

众所周知,美国校车在路上可以称之为“路霸”,就是因为校车是一类将“Stop sign”安装在车身上的高安全级别客运车辆。以确保车中的学生们在路上获得最高的安全保障。

美国的校车体积庞大,盲区很多,而小孩子在上下校车的过程中难免会疾跑穿过马路。在美国的交通事故史上曾发生过多起学生在上下校车时的严重车祸。

美国的校车体积庞大,盲区很多,而小孩子在上下校车的过程中难免会疾跑穿过马路。在美国的交通事故史上曾发生过多起学生在上下校车时的严重车祸。

因此在美国宪法中,当校车停靠时,任何社会车辆从任何方向试图超越校车的行为会被交警上诉而构成“一级蓄意谋杀罪”。

因此在美国宪法中,当校车停靠时,任何社会车辆从任何方向试图超越校车的行为会被交警上诉而构成“一级蓄意谋杀罪”。

除此之外美国还有多地方是与国内规定有所出入的地方,就对比两国国情来看,美国和中国机动车的保有量都是巨大的,但美国的行人和非机动车确实在路上几乎看不见(大城市中的行人也远少于中国)。因此很多法规都是因地制宜,也不能完全一致的认为美国的交通制度就很人性化、很科学。

尽管中国与美国在交通法规上有些许不同,但美国的道路安全系数显然要比国内高很多,其原因是美国主要维护交通道路安全的标准还是靠分布于个州、郡、县的公路巡警(Patrol)。相反除了检查酒驾和违章停车,国内的违章处罚基本都是依靠大量的监控摄像机抓拍。美国之所以保持多年的巡警制度是因为人们出现违法行为后能够立即得到惩罚,使其教育意义更加深刻和明显,外加违章后的巨额罚款也让人们对交通法规敬而生畏。

在通过美国各州机动车驾驶管理处(Department of Motor Vehicles 简称DMV)的驾照考试之后,驾驶员日后一切的监管全部由交警负责。

在通过美国各州机动车驾驶管理处(Department of Motor Vehicles 简称DMV)的驾照考试之后,驾驶员日后一切的监管全部由交警负责。

在美国,交警(patrol)和警察(police)不同,交警的职责更加广泛,巡逻、城市管理、交通治安等工作都属于交警管辖范围。而警察一般叫做“detective”,专职是侦查立案。

在美国,交警(patrol)和警察(police)不同,交警的职责更加广泛,巡逻、城市管理、交通治安等工作都属于交警管辖范围。而警察一般叫做“detective”,专职是侦查立案。

在美国的高速路上几乎没有设置测速探头,大部分的超速都是靠高速巡警(highway patrol)随机抽查。但是,若是你一旦被抓到超速,巨额的罚款让你绝不会再一次抱有侥幸心理。

在美国的高速路上几乎没有设置测速探头,大部分的超速都是靠高速巡警(highway patrol)随机抽查。但是,若是你一旦被抓到超速,巨额的罚款让你绝不会再一次抱有侥幸心理。

由于监控系统的高额运营成本以及很多事发时的不准确性,美国在进入二十一世纪以后逐渐取缔了道路监控系统,而节省下来的经费用于雇用大量的交警进行现场执法。(抓违章的现行也杜绝了很多违章者事后有上庭开脱罪责的机会)

在美国路上行驶时,千万要时刻注意后方车辆,若是有警车跟随也莫要慌张。保持正常的行驶,看警察是否要求你靠边(pull over)接受检查。

在美国路上行驶时,千万要时刻注意后方车辆,若是有警车跟随也莫要慌张。保持正常的行驶,看警察是否要求你靠边(pull over)接受检查。

“Pull over”(靠边停车)一般是交察对你进行调查时对你说的第一句话。若是在高速上被身后警察亮灯,不要慌,立刻按照平常驾驶形态靠右边停车。

“Pull over”(靠边停车)一般是交察对你进行调查时对你说的第一句话。若是在高速上被身后警察亮灯,不要慌,立刻按照平常驾驶形态靠右边停车。

必须注意的是,停车后千万不要下车,切记!降下车窗后双手放在方向盘上,让警察能够清晰看到你的双手。一定要听明白警察的意思再做动作,没听明白的话就不要动(Freeze)。

必须注意的是,停车后千万不要下车,切记!降下车窗后双手放在方向盘上,让警察能够清晰看到你的双手。一定要听明白警察的意思再做动作,没听明白的话就不要动(Freeze)。

美国是一个枪支自由的社会,美国警察是一项高危职业。因此,美国的警察在每一次例行检查时都有可能遇到毒贩、劫匪、在逃罪犯等危险恐怖分子,所以他们的神经非常敏感。更重要的是,美国各州赋予了他们绝对的权利,法律规定在警察认为自身将要受到致命伤害的时候随时可以击毙嫌疑犯。

美国的警察们虽然手持“杀人执照”但他们也不会随意开枪,很多人害怕警察并不是怕他们手中的武器,而是都知道一旦被“Pull over”意味着你要缴纳高额的罚单(ticket)了。

“Over Speed”超速是在美国最常见的现象之一,一般一张超速的罚单不低于200美金(约1300人民币)。一般警察抓超速都是因为你的车速超过了限速的30%。

“Over Speed”超速是在美国最常见的现象之一,一般一张超速的罚单不低于200美金(约1300人民币)。一般警察抓超速都是因为你的车速超过了限速的30%。

若无视指示牌的标识(让行,停止,违章停车等)被警察看到一般会被处以250美金以上罚款。这就是之前我强调的“Stop sign”必须停住车,否则被“阴在”小树林里的警察看见,后果可想而知。

若无视指示牌的标识(让行,停止,违章停车等)被警察看到一般会被处以250美金以上罚款。这就是之前我强调的“Stop sign”必须停住车,否则被“阴在”小树林里的警察看见,后果可想而知。

闯入单行线会被处以500美金的罚款。最严重的是“DUI(Driving Under the Influence)”醉酒驾车。“DUI”属于刑事犯罪,除去罚款的同时跟国内一样要接受审判坐牢。

闯入单行线会被处以500美金的罚款。最严重的是“DUI(Driving Under the Influence)”醉酒驾车。“DUI”属于刑事犯罪,除去罚款的同时跟国内一样要接受审判坐牢。

除了在行驶过程中的违章,在美国人口密集的城市里,交警处理违章停车的手段也是五花八门。违章停车除了会有被拖走的危险以外,还会被锁轮。

除了在行驶过程中的违章,在美国人口密集的城市里,交警处理违章停车的手段也是五花八门。违章停车除了会有被拖走的危险以外,还会被锁轮。

这种专门将车轮锁住的工具,让违法者无法逃避应有的处罚(你要想把车开走,老老实实交罚款吧。开锁的交警“起步价”都是100美金)。

这种专门将车轮锁住的工具,让违法者无法逃避应有的处罚(你要想把车开走,老老实实交罚款吧。开锁的交警“起步价”都是100美金)。

其实中美交规并没太大不同,都是要让行人,让特勤车,转弯让直行。但实际执行起来,中国的让是 “礼让”,美国的让是 “理让”。而所谓的“理让”,是政府在制定交规时立下各项重罚的条例使得人们根本不敢轻易违反交规。

编辑总结重点词汇:

Freeze

不许动

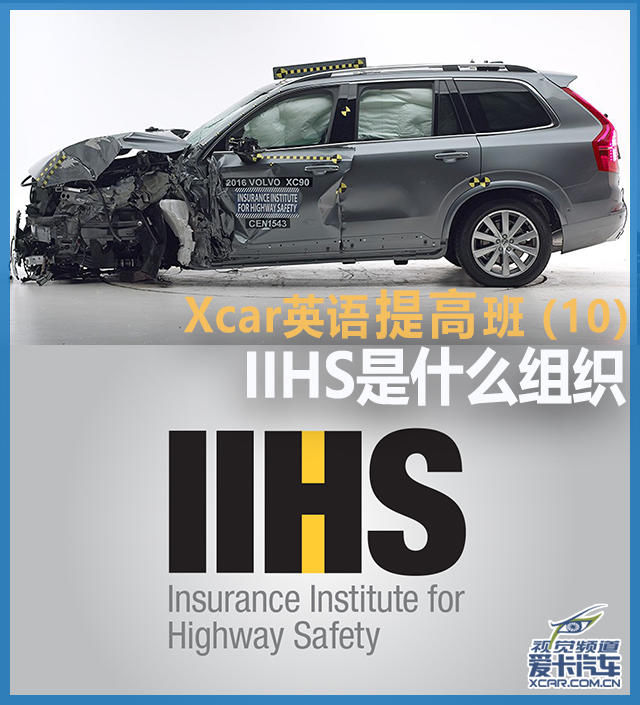

第十期:

在中国,随着购车人群的基数不断增大,汽车安全系数逐渐成为消费者们购车时的主要标准。而最为消费者们熟知的“C-NACP”测试出的五星车型却经常被人诟病为“标准低、缺乏公平性、充值五星等”。因此,在对比车辆被动安全时,有更多的人把眼光投向一家名为“IIHS”的机构。

对于大多数人来说,“IIHS”仅为4个简单的字母而已。经常关注汽车的朋友也许知道这是一家美国汽车碰撞评测的机构。而这个机构也成为美国道路交通安全的一道防线,换言之也是美国汽车厂商的“考场”。

1959年,IIHS机构成立于美国弗尼吉亚州的阿灵顿(Arlington County)。由此可见,在那个美国汽车工业蒸蒸日上的年代,汽车被动安全就受到了高度重视。

1959年,IIHS机构成立于美国弗尼吉亚州的阿灵顿(Arlington County)。由此可见,在那个美国汽车工业蒸蒸日上的年代,汽车被动安全就受到了高度重视。

经过多年的发展,IIHS的评测实验室设立在了距离阿灵顿市外20km的小镇上,这个小镇名叫Ruckersville。

经过多年的发展,IIHS的评测实验室设立在了距离阿灵顿市外20km的小镇上,这个小镇名叫Ruckersville。

IIHS的全称为美国高速公路安全保险协会(Insurance Institute For Highway Safety)。它并不是一个政府机构,而是一个NPO(Non-Profit Organization,非盈利机构)。

IIHS的全称为美国高速公路安全保险协会(Insurance Institute For Highway Safety)。它并不是一个政府机构,而是一个NPO(Non-Profit Organization,非盈利机构)。

IIHS机构的运营经费全部由美国各大保险公司承担,这个费用的分配是由各大汽车保险公司的市场份额确定,目前全美最大的汽车保险公司是State Farm。

IIHS机构的运营经费全部由美国各大保险公司承担,这个费用的分配是由各大汽车保险公司的市场份额确定,目前全美最大的汽车保险公司是State Farm。

由保险公司出资的费用被用于各大品牌“走量”车型的碰撞测试,研究并提升车辆整体安全性,而达到最终减少消费者因交通事故而损失的财产数额为目的。

由保险公司出资的费用被用于各大品牌“走量”车型的碰撞测试,研究并提升车辆整体安全性,而达到最终减少消费者因交通事故而损失的财产数额为目的。

凭借IIHS这样特殊的运营模式(消费者从车企买车、保险公司赔偿消费者损失、车企生产不合格的车型就会被IIHS曝光),如此一个闭环保证了IIHS的公正和独立性。

凭借IIHS这样特殊的运营模式(消费者从车企买车、保险公司赔偿消费者损失、车企生产不合格的车型就会被IIHS曝光),如此一个闭环保证了IIHS的公正和独立性。

因此,IIHS就成为了一个既不受美国政府控制,也不会接受车企们的“孝敬”,出于保险公司自身的利益,恰好为消费者们把关了车辆安全的问题。

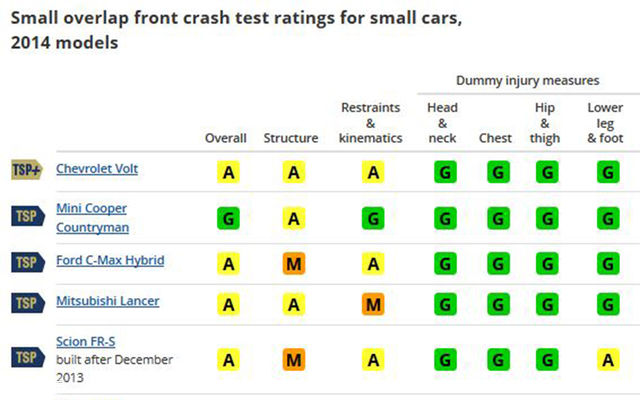

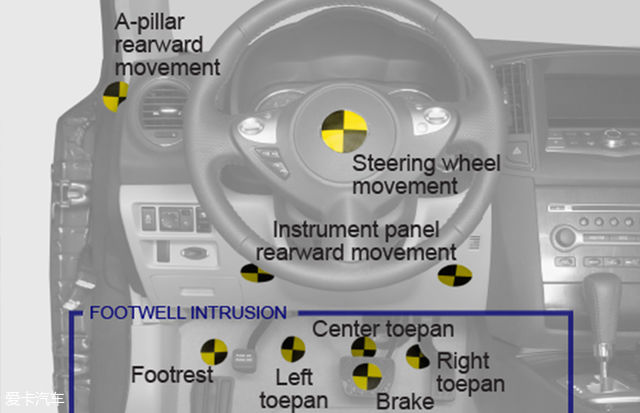

IIHS用“最小接受指数”来表示车辆安全信息。分别以优秀(Good),良好(Acceptable),及格(Marginal)差(Poor)四个级别分级评定,为消费者提供权威的汽车安全信息。

IIHS用“最小接受指数”来表示车辆安全信息。分别以优秀(Good),良好(Acceptable),及格(Marginal)差(Poor)四个级别分级评定,为消费者提供权威的汽车安全信息。

值得注意的是,IIHS机构选择车型都是“最低配”进行测试,他们认为美产高配车都不能代替低配车的测试结果,何况产地不同。

产地不同会导致以下不同:

1、材料,厂商选择的钢材供应商不同,标号不同。

2、结构,弹性流水线,结构是完全可以选择的,比如你可以把独立悬挂改成非独立悬挂,或者取消防撞梁,等等。

3、配置,气囊个数、ESP(车身稳定系统)等一些主动安全配置对提升车辆安全性能有很大帮助。

4、质检标准。(简配后防撞梁的车在美国无法出厂)

关于当今汽车的被动安全,很多“老司机”会固执的认为车越重、关门声音越沉就是高档车、豪华车。并且主观意识上认为德系、美系车就是比日系韩系要安全。其实这都是没有任何科学依据的。

IIHS通过多年的各项测试得出结论:车辆安全表现跟结构设计、年代、级别这些因素有关,与车辆品牌和产地并无多大关系。而IIHS的测试项目也分为如下很多种。

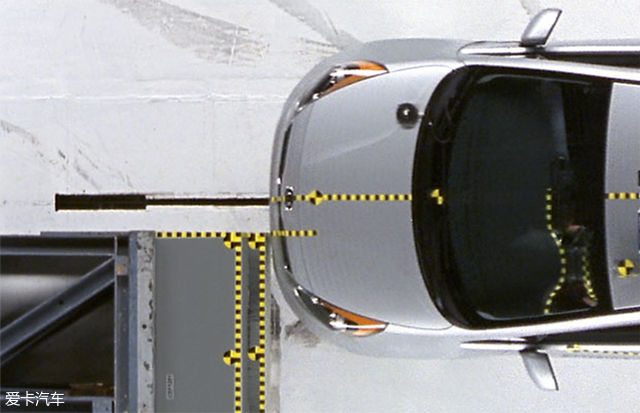

Moderate overlap frontal test(中等重叠面正面刚性碰撞测试),正面碰撞局部区域为整个车前部的40%。在约和64.4km/h(40MPH)的时速下与不可变刚性壁障进行碰撞。

Moderate overlap frontal test(中等重叠面正面刚性碰撞测试),正面碰撞局部区域为整个车前部的40%。在约和64.4km/h(40MPH)的时速下与不可变刚性壁障进行碰撞。

碰撞测试分为A柱向后溃缩幅度、方向盘溃缩幅度、脚部以及腿部空间等各项在车辆碰撞后能保留给驾驶员生存空间。

碰撞测试分为A柱向后溃缩幅度、方向盘溃缩幅度、脚部以及腿部空间等各项在车辆碰撞后能保留给驾驶员生存空间。

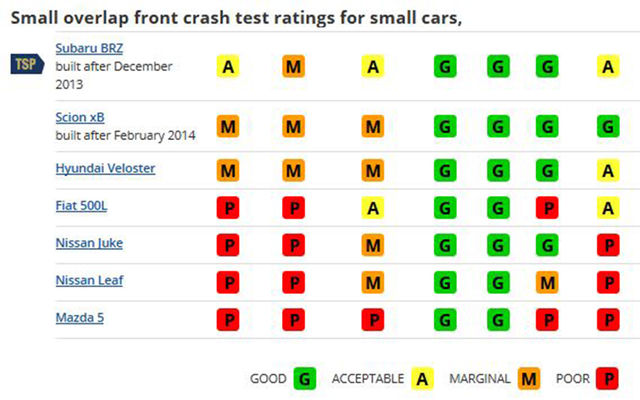

Small overlap frontal test(小面积重叠面正面刚性碰撞测试)。这一项在2012年加入IIHS的测试是独有的。这里我们可以理解为车辆头部碰撞接触面积仅为25%。

Small overlap frontal test(小面积重叠面正面刚性碰撞测试)。这一项在2012年加入IIHS的测试是独有的。这里我们可以理解为车辆头部碰撞接触面积仅为25%。

根据美国威斯康辛州一所医学院的研究发现,25%的小面积碰撞在双向行车道路上发生几率很高,也最为致命。(柱撞事故的死亡率是最高的,柱撞的受力面积约为15%)

根据美国威斯康辛州一所医学院的研究发现,25%的小面积碰撞在双向行车道路上发生几率很高,也最为致命。(柱撞事故的死亡率是最高的,柱撞的受力面积约为15%)

在此项测试加入IIHS之前,很多厂商之前的碰撞设计都是只针对100%正面以及40%等传统测试项目而设计(应试设计),因此在当年这项测试公布时,众多车型都表现不佳。

在此项测试加入IIHS之前,很多厂商之前的碰撞设计都是只针对100%正面以及40%等传统测试项目而设计(应试设计),因此在当年这项测试公布时,众多车型都表现不佳。

众所周知,压强等于压力除以受力面积。要用25%的面积吸收来自正方来的巨大冲击力,这对任何车型的溃缩设计都是一项不小的考验。

众所周知,压强等于压力除以受力面积。要用25%的面积吸收来自正方来的巨大冲击力,这对任何车型的溃缩设计都是一项不小的考验。

如果说正面撞击考验的是A柱的强度,那么Side crash test(车侧碰撞测试)考验的就是B柱。此项于2003年正式纳为IIHS的测试主项。

如果说正面撞击考验的是A柱的强度,那么Side crash test(车侧碰撞测试)考验的就是B柱。此项于2003年正式纳为IIHS的测试主项。

IIHS的碰撞测试基本是一周一次,一年总计测试的车型大概在80至100台之间。而IIHS取得的车辆全部都是去4S店提的车,这些车与消费者们在市面上买到的产品是一样的。

IIHS的碰撞测试基本是一周一次,一年总计测试的车型大概在80至100台之间。而IIHS取得的车辆全部都是去4S店提的车,这些车与消费者们在市面上买到的产品是一样的。

IIHS同时还有专为翻车安全设计的“Roof strength test(车顶强度测试)”。根据美国保险公司统计,因为翻车时车顶的强度不足而导致死亡的人数占总体交通事故死亡的25%。

IIHS同时还有专为翻车安全设计的“Roof strength test(车顶强度测试)”。根据美国保险公司统计,因为翻车时车顶的强度不足而导致死亡的人数占总体交通事故死亡的25%。

一个碰撞测试需要准备很长时间,包括车辆内部油路液体的更换、假人各项指标的记录、碰撞场景的布置等等。真所谓“台上1秒钟、台下十年功。”

一个碰撞测试需要准备很长时间,包括车辆内部油路液体的更换、假人各项指标的记录、碰撞场景的布置等等。真所谓“台上1秒钟、台下十年功。”

编辑总结重点词汇:

Safety

安全

第十一期:

随着国民经济水平的提高,如今走出国门自驾游的人越来越多。在自驾游的过程中,给车加油是一个必不可少的环节,而在国外的很多地区加油站都是无人提供加油服务的,这时候就需要自己操纵加油机。今天的提高班就给大家介绍一下如何使用加油机,以及国内与国外在成品油行业的不同。

初到美国自驾游,最不习惯的除了大家的车速普遍非常快之外(因为大家都很遵守交规,也少有随意变道的现象),就是加油的问题了。

我们国内的加油站是“仆人式”的,车停到加油口附近,会有工作人员上前帮忙开油盖子,加油,拧紧油盖子,收钱,整个过程驾驶员完全不用下车。

我们国内的加油站是“仆人式”的,车停到加油口附近,会有工作人员上前帮忙开油盖子,加油,拧紧油盖子,收钱,整个过程驾驶员完全不用下车。

但在美国,情况就完全不同了,绝大多数的加油站都是自助加油,加油站的油枪附近是没有人服务的,一切都要自助,这其中就有很多有趣的体验。

但在美国,情况就完全不同了,绝大多数的加油站都是自助加油,加油站的油枪附近是没有人服务的,一切都要自助,这其中就有很多有趣的体验。

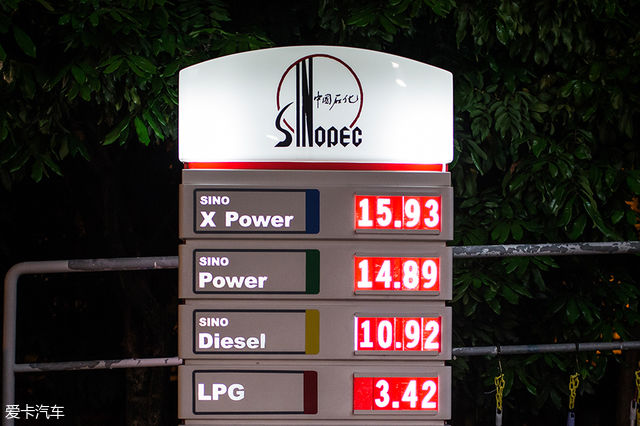

美国的加油站非常多,而且喜欢扎堆,一般在小镇主路或在公路两旁,每个加油站都树个高高的牌子,上面明示这家加油站今天的最低一款油价。

美国的加油站非常多,而且喜欢扎堆,一般在小镇主路或在公路两旁,每个加油站都树个高高的牌子,上面明示这家加油站今天的最低一款油价。

美国大多数地区加油有自助(Self)和服务(Full)两种,在每个油泵上方有标识。在有Self的加油站使用Full会有差价。有些州的加油站跟国内一样是服务加油形式。加油具体的方式和所选择的加油站有关,可分为完全自助加油、半自助加油和人工服务加油三种。

美国新泽西(New Jersey)和俄勒冈(Oregon)等州出于安全考虑,州法律规定不能自助加油,必须由工作人员加油,油价比别的地方贵些,因为服务费包含在油价中。

自助加油的过程其实非常简单。①使用信用卡在圈1的槽口部位插拔一次(注意方向,一般是磁条向右),当机器读取完信用卡信息后会提示拔出卡(remove card)后便可加油。

自助加油的过程其实非常简单。①使用信用卡在圈1的槽口部位插拔一次(注意方向,一般是磁条向右),当机器读取完信用卡信息后会提示拔出卡(remove card)后便可加油。

②拿起油枪(圈2),显示器会提示选择加油种类,一般选“Regular”或是数字最小的按钮(圈3)。一些加油机不带按钮,需要把加油机上放油枪的支架往上抬一下就行。

③把枪对准油箱口,固定扳机锁止,开始加油,如果需要加满,选择“Fill Up”就行。油枪的手柄有点重,要用力一直按住。到差不多的价格手动松开油枪(如不知要加多少油,就直接等加满油枪自动跳开)放下油枪开关则停止加油计数,显示器上保留已加油的计数显示。

④加好油后,将油枪放回原位(圈2),取出加油收据(圈4处取票)。

美国多数的加油机都是柴油(Diesel)和汽油(Gasoline)一体的。注意加油前务必看清油品种类。

美国多数的加油机都是柴油(Diesel)和汽油(Gasoline)一体的。注意加油前务必看清油品种类。

如果汽油车不小心误加了柴油,千万不要发动车,一旦启动会损坏整个油路系统,甚至可能造成发动机报废,这种损坏不在保险公司的理赔范围之内。

既然说到加油顺便教大家几个细节。在很多车型仪表盘中的油表上会有这样的向左或向右的小箭头。箭头指示的方向就是车型油箱盖的方向。

既然说到加油顺便教大家几个细节。在很多车型仪表盘中的油表上会有这样的向左或向右的小箭头。箭头指示的方向就是车型油箱盖的方向。

在油箱盖打开后的内衬面上,很多车型都为油箱封口盖设置了卡槽。加油时,拧盖可以卡在油箱盖上,这样油箱拧盖就不会耷拉在油箱外面。

在油箱盖打开后的内衬面上,很多车型都为油箱封口盖设置了卡槽。加油时,拧盖可以卡在油箱盖上,这样油箱拧盖就不会耷拉在油箱外面。

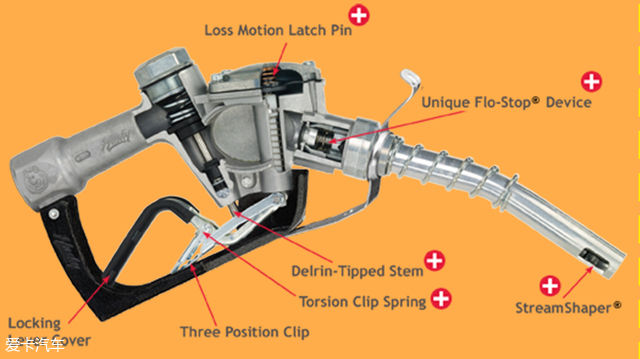

对于油枪(Noozle)全球几乎都是通用的。如果是用卡加油的你,需要等个2-3s,待显示屏提示“Please remove the nozzle(取下油枪)”,照上面做法加油。

对于油枪(Noozle)全球几乎都是通用的。如果是用卡加油的你,需要等个2-3s,待显示屏提示“Please remove the nozzle(取下油枪)”,照上面做法加油。

油枪下的“扳机”按下就出油,松开就停止,偶尔不出油只要放下再抬起油枪托架。有些油枪有一个扣(Locking Cover),功能是用来锁住“扳机”,解放你的手。

油枪下的“扳机”按下就出油,松开就停止,偶尔不出油只要放下再抬起油枪托架。有些油枪有一个扣(Locking Cover),功能是用来锁住“扳机”,解放你的手。

关于汽油标号,美国加油站的汽油一般分87,89,91,93四个标号。大部分人选择的是“Regular”,也就是87号汽油。美国汽油标号低是因为用来测定标号的方法和中国不一样的缘故。

在美国销售的汽油都分为三个档次:87普通无铅(Unleaded/Regular)、89中级(Midgrade/Plus)和91高级(Premium)。

在美国销售的汽油都分为三个档次:87普通无铅(Unleaded/Regular)、89中级(Midgrade/Plus)和91高级(Premium)。

在华盛顿地区是87、89和93号三档汽油。在高海拔的地方可以使用比平原地区辛烷值低的汽油。

在华盛顿地区是87、89和93号三档汽油。在高海拔的地方可以使用比平原地区辛烷值低的汽油。

美国加油站是多元化经营,加油站通常是很重要的汽车补给中心。 在高速路上的加油站有的还有评星级,加油站不仅可以上厕所、有的还有小型餐厅,即使没有座位也都会供应多个品种的咖啡,大小加油站都有自助的咖啡机。

美国加油站品牌繁多,主流品牌有20多个。世界各大石油公司所属加油站都在北美设有网点,既争夺成品油零售占有率市场,也展示了品牌。一般来说,壳牌(Shell)可以挤进油品最好的前三甲。

美国加油站品牌繁多,主流品牌有20多个。世界各大石油公司所属加油站都在北美设有网点,既争夺成品油零售占有率市场,也展示了品牌。一般来说,壳牌(Shell)可以挤进油品最好的前三甲。

英伦(朗)石油(BP)在近几年逐渐超过埃克森美孚(EXXON),跻身世界第二大石油公司。

英伦(朗)石油(BP)在近几年逐渐超过埃克森美孚(EXXON),跻身世界第二大石油公司。

除此之外,雪弗龙(Chevron)、Loves、QT、Texaco(德古士)、Total(道达尔)等一线品牌也按照地理分布在美国各地。

除此之外,雪弗龙(Chevron)、Loves、QT、Texaco(德古士)、Total(道达尔)等一线品牌也按照地理分布在美国各地。

每个加油站的价格会因为他们所处的地区不同而存在差异,即便是同一家品牌的两家加油站,相隔一条街,价格就会不同。

每个加油站的价格会因为他们所处的地区不同而存在差异,即便是同一家品牌的两家加油站,相隔一条街,价格就会不同。

除去石油品牌的加油站以外,一些大型的商店、会员超市也都有自己的品牌。如仅次于沃尔玛(Wal-Mart)的全美第二大零售商好市多(Costco)。

除去石油品牌的加油站以外,一些大型的商店、会员超市也都有自己的品牌。如仅次于沃尔玛(Wal-Mart)的全美第二大零售商好市多(Costco)。

好市多是会员制超市,旗下油站的售价会比外面低0.2-0.3美金。有很多消费者习惯长期在某一品牌加油是因为会员卡的积分累积后,可以再像梅西百货(Macy's)一类大型购物中心直接购物。

好市多是会员制超市,旗下油站的售价会比外面低0.2-0.3美金。有很多消费者习惯长期在某一品牌加油是因为会员卡的积分累积后,可以再像梅西百货(Macy's)一类大型购物中心直接购物。

反观国内自然不必多说,中石化、中石油、中海油作为国企,长久以来垄断着中国市场。据统计,目前中国“三桶油”旗下具有加油站9-10万座,这个数字还在不断增长中。

反观国内自然不必多说,中石化、中石油、中海油作为国企,长久以来垄断着中国市场。据统计,目前中国“三桶油”旗下具有加油站9-10万座,这个数字还在不断增长中。

在中国见不到外国品牌的加油站,但是在国外却能见到中国的加油站。

在中国见不到外国品牌的加油站,但是在国外却能见到中国的加油站。

其实加油站也是一种汽车文化,早在上世纪40年代开始,加油站与便利店这种捆绑式的销售方式就已经出现。

其实加油站也是一种汽车文化,早在上世纪40年代开始,加油站与便利店这种捆绑式的销售方式就已经出现。

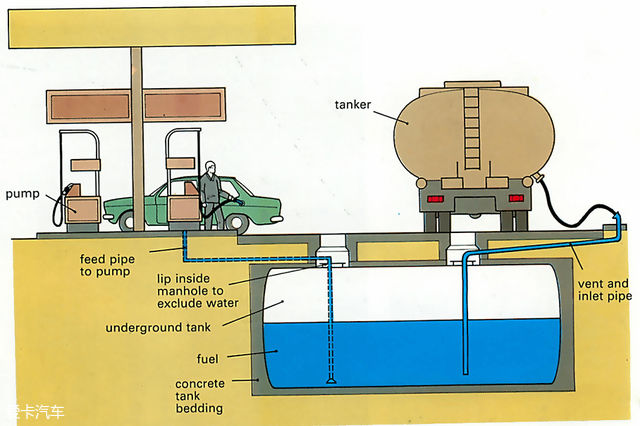

众所周知,汽油是一种高危产品。为了降低意外发生,所有加油站的储蓄都埋在地下。

众所周知,汽油是一种高危产品。为了降低意外发生,所有加油站的储蓄都埋在地下。

即便如此,不正当操作导致加油站爆炸的事件还是时有发生。这也能理解国内为什么在油站行业仍需要大量从业人员。

即便如此,不正当操作导致加油站爆炸的事件还是时有发生。这也能理解国内为什么在油站行业仍需要大量从业人员。

总而言之,美国地广人稀,加油站没有雇佣服务人员的条件。而在人口稠密的中国,加油服务业变相的解决了很多就业问题。

总而言之,美国地广人稀,加油站没有雇佣服务人员的条件。而在人口稠密的中国,加油服务业变相的解决了很多就业问题。

编辑总结重点词汇:

Gasoline

汽油

Diesel

Noozle

油枪

Unleaded/Regular

87号无铅基础汽油

Midgrade/Plus

89号中等汽油

Premium

91或93高级汽油

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。