苹果手机为什么下载不了旅行青蛙

你养蛙了吗?这句话已经成了朋友见面的标配问候语。没想到,开年第一火的竟然是一只青蛙。来自日本的手游《旅行青蛙》。十点君的朋友圈已经被这游戏彻底刷屏,每天按三餐轮番轰炸

你养蛙了吗?

这句话已经成了朋友见面的标配问候语。

没想到,开年第一火的竟然是一只青蛙。

来自日本的手游《旅行青蛙》。

十点君的朋友圈已经被这游戏彻底刷屏,每天按三餐轮番轰炸,抢着从游戏里截图分享青蛙。

听取蛙声一片(+1s)。

也难怪,这游戏从上周开始爆红。

苹果商店每天的下载量突破20万次,安装量到现在已经超过200万次,稳坐免费榜第一名。

而且马上就出现了收费的中文山寨版,没看错,正版的日本版免费,盗版的中文版却要抢钱。

不过,这也说明这游戏实在太火,不养只蛙都不好意思说你是主动穿秋裤的枸杞少年。

《旅行青蛙》是款什么游戏?

玩法其实很简单,只有两个场景。

家里,家门口。

我们只需要做一件事,给亲爱的青蛙买装备。

吃的、用的、睡的,买齐装备,青蛙就能出门旅行。

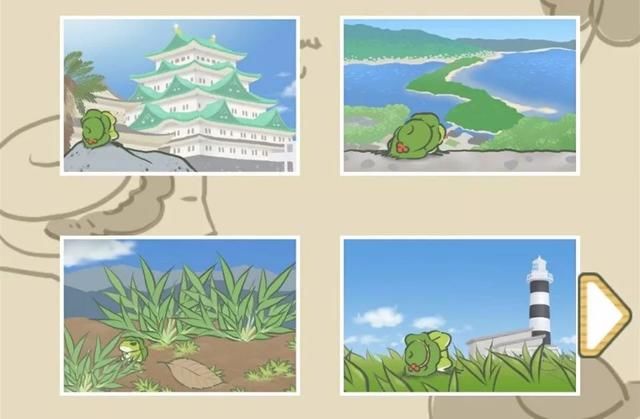

偶尔寄一张明信片回来,或者旅途上的照片。

青蛙什么时候回家?回家了干嘛?

都不知道,完全随机,这就是最让人心痒的地方。

要嘛,竟然在外头放荡了两三天都不回家;要嘛,一回家就在床上躺尸,或者一动不动坐在桌子前,一句话都不讲。

就像是个熊孩子,根本捉摸不透。

那这游戏到底在玩什么?

十点君相信不少人能脱口而出:当一回枸杞爸妈,太苦了!

天天给它好吃的,在家待久了就怕它交不到朋友。

可它一出门旅行,就开始担心它的温饱,怕它受伤,怎么还不寄明信片,是不是有了朋友就不要家。

不仅如此,当听说蛙儿子最后会变成浑身肌肉的健身蛙,枸杞爸妈们简直从头顶到脚趾头都在拒绝。

你哪位啊,这不是我的蛙乖乖!

这蛙儿子,简直操碎了枸杞爸妈的心。

没错,体验当父母,正是《旅行青蛙》的初衷。

一开始,制作方希望能提高日本青年的生育率。

据说如果玩这游戏超过一周,还会收到一封信鼓励生娃。

然而,《旅行青蛙》却也暴露了两个问题。

这场狂欢的背后,是不断被撕扯的疮口。

今天,十点君得说几句蛙迷们不爱听的话。

这游戏带来的,真的是提高生育率吗?

仔细想想,其实是让我们成了空巢青年。

感受了一把孩子离开家以后,父母的空巢感。

每次兴致勃勃地打开手机,期待着旅行的青蛙寄明信片了没,有没有带特产,或者介绍新朋友。

结果只看到了空荡荡的家,空虚感瞬间袭来。

就像天天在家里,盼着我们能回去吃顿饭的父母。

外面的世界充斥着新奇的事物,充满了吸引力。

可我们有多久没带爸妈出去逛街和旅游了?

别不承认,我们现在出门更愿意和朋友,而不是和爸妈。

《旅行青蛙》扒开的第一个问题,正是空巢,让我们当了一回父母的角色。

然而,这还不是《旅行青蛙》所撕开的最大脓包。

一个问题,为什么大家都爱玩这游戏?

——互联网时代,我们都对社交充满了渴望。

做个假设,如果你周围没人玩这游戏,你还会玩吗?

回头看看这款游戏,无非是看青蛙有没有出门、去了哪里、做了什么,设定其实特别简单。

它最大的魅力,是在于大家一起玩。

能和朋友一起分享自己的青蛙,今天它出门看了海,结交了蜗牛朋友,和蝴蝶一起玩耍。

也互相抱怨,这蛙儿子怎么还在外面旅游。

一款游戏,成了社交的桥梁,茶余饭后的谈资。

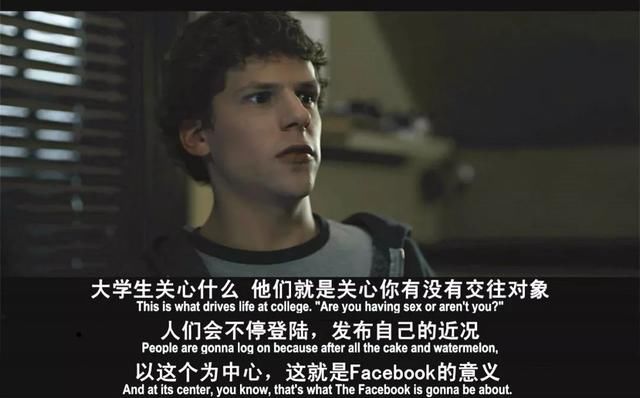

这种对社交的渴望,让十点君想起《社交网络》这部片。

Facebook创始人马克·扎克伯格的传记电影,由大卫·芬奇执导,提名奥斯卡最佳影片。

扎克伯格为什么能成功创办Facebook?

因为他太懂哈佛学生。

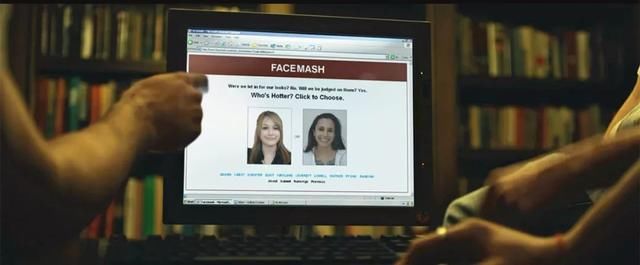

读哈佛的时候,扎克伯格做了个网站,把两个女生的照片放在一起,让哈佛学生简单地对外貌二选一。

才刚上线不久,哈佛的网络就彻底瘫痪。

学生们都抢着登录网站,不仅是因为照片都是身边的熟人,更是因为这成了学生之间最热的话题。

紧接着,扎克伯格受到别人的启发,搭建了只对哈佛校内开放的社交网站Facebook。

一个至关重要的功能,奠定了Facebook——

把自己的恋爱状况、兴趣爱好等等资料,写进资料栏。

几乎一夜之间,Facebook又成了哈佛最热的话题。

学生们希望能交到新朋友,也希望能交到女朋友,扎克伯格的这个功能,无疑是满足了学生们对社交的渴望。

他们能在Facebook上了解对方,和陌生人交友。

这时候,扎克伯格开始征服其他学校。

耶鲁大学、哥伦比亚大学、斯坦福大学……如果其他学校有类似的社交网站,扎克伯格就先征服周围其他学校。

被孤立的学校自然就会倒向Facebook。

这就是互联网时代里,我们对社交和互动的渴望。

就像片中说的——

“这个网站我每天至少登录5次”

看看好友的最新动态,看看有没有人来私信自己。

然而,这也正是这场社交盛宴的可怕之处。

四个字,孤独社交。

外表,是看似华丽的社交狂欢;

内里,却是腐坏的个人孤独。

为什么哈佛学生都会去玩Facebook?

因为不玩Facebook就像会落伍,和朋友搭不上话。

问题就在于,他们到底是为了交新朋友而玩的Facebook,还是为了能和旧朋友有共同的新话题?

其实无论是哪一种情况,内里的本质都是孤独。

透过大量的社交和狂欢,缓解孤寂。

《旅行青蛙》同样如此。

虽然玩法简单,却成了社交的新宠儿。

就像是又一场互联网的社交狂欢,让人暂时忘记孤独。

你是因为好玩才玩这款游戏吗?

或者换一种问法,如果不是大家都在玩,你还会继续玩这款游戏吗?

这就是十点君想说的第二个问题。

许多人把自己的社交,寄托在《旅行青蛙》这样的社交游戏上,或许能让你和好友有了共同话题,跟上了潮流队伍。

但,这却只是浮夸而脆弱的外壳。

真正能走到心里的朋友,又能有多少?

前年奥斯卡最佳动画长片,有部提名作品叫《失常》。

男主是有很多粉丝的畅销书作者。

然而,无论是男主的老婆、旧情人还是酒吧服务生,所有女性角色都是粗犷的男声,脸都长得一样。

这样的设定实在奇怪,但细想之下却很绝妙。

因为无论是谁,对男主来说都一样,都走不进心里。

这就是至深的孤独患者。

虽然男主有妻儿和许多书迷,不断受邀到各地演讲,到哪都被挤得水泄不通,看上去事业有成、家庭美满;

但,男主却常常在半夜,望着窗外抽烟。

游走在灯红酒绿的街头,穿过熙熙攘攘的人群,可在男主眼里全都是黑白,毫无色彩。

到了影片最后,男主的半边脸应声掉落。

就像扒开了他虚伪的社交面具,表面有血有肉,内里却只是冰冷的塑料,这个暗喻实在强烈。

我们何尝不是如此。

一次次刷屏的小游戏,表面上是狂欢;

其实,我们只是在不断麻醉空虚和枯竭的心灵。

《社交网络》的最后,这个创造了社交帝国的人生赢家,却在前女友的Facebook界面上犹豫了半天,最后按下了好友申请。

接着一遍遍地刷新,等待,刷新,等待……

社交产品越来越丰富,人们却好像越来越孤寂。

永远骗不了自己。

现任“007”丹尼尔·克雷格,曾经这么说:

我真的不明白为什么那些人要在吃大餐前,把菜拍下来然后发到他们的主页上面。有这个功夫,还不如叫上老友一起出去喝一杯呢!

我们用社交产品(游戏)来缓解孤独,这无可厚非。

但让人害怕的是,越来越多人把自己寄托在这上面。

制造自己有很多朋友的假象。

结果哪天心情郁闷想找人聊天,翻遍通讯录和好友列表,你都不知道能找谁。

到头来这又有什么意义。

有在社交产品上狂欢的精力,为什么不去约一约真实的朋友?

现实中的挚友,才是缓解孤独的最强良药。

本文图片来源于网络

游戏当然可以玩,朋友当然也可以交。

但用这些社交产品逃避现实、麻痹孤独?

抱歉,这一切的初衷,绝不应该如此。

老规矩,点完大拇指再走。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。