星际旅行1 下载

本文首发于奇遇电影(cinematik),联合出品百神传媒(baishenchuanmei)作者:鲸鱼那个不死的男人回来的,但这次,他老了。还记得这个来自地球的男人吗?十年前,那男人坐在壁炉旁边,以35岁的

本文首发于奇遇电影(cinematik),联合出品百神传媒(baishenchuanmei)

作者:鲸鱼

那个不死的男人回来的,但这次,他老了。

还记得这个来自地球的男人吗?

十年前,那男人坐在壁炉旁边,以35岁的样貌,给我们讲一万四千年的经历。

夕阳下,他手捧一杯绿牌尊尼获加,讲起更新世末期的所见,竟淡定至极——

头两千年很冷,我猜是后冰川期...连绵的大山,耸立在深不见底的峡谷另一侧,夕阳在谷中投下阴影,直到冰川融化,升起的海平面分割大陆。

他的寥寥数语,让我们惊惧。相信还是不信,瞬间成为当务之急。

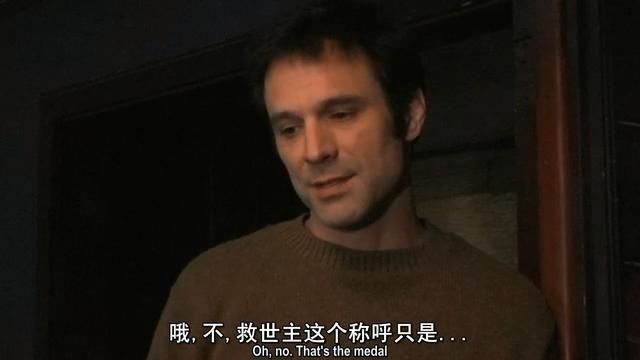

十年前的他

很显然,那男人最有力的证据是时间。

可「时间」这个概念,未必比「回忆」更有客观性。

毕竟,在机械复制的时代,第四维度只能依赖钟表对钟表的矫正。人类认知无从怀疑跨越时间的奇迹,却又直觉性地选择抗拒。

莫非,逻辑真如黑格尔所为,需要从荒诞中得出推理?

有时候,我们只能接受谎言

挣扎着,我们最终选择把一切归零:让不可信的维持虚假,保持人与神的距离。

但在拥抱并亲吻那男人之后,我们分明知道,自己所拥有的认知,不过是种伪劣的半成品。

其余问题,则追随警笛声,归入沉寂。

背后的警笛与茫然的思绪

十年一轮回,约翰·奥德曼必然要丢下我们,成为另一群人的「约翰·XXX」。

他忠实地扮演着时间的锚、文明的见证,却回避不了危机,难免要上演刻舟求剑的闹剧。

他的失误,在于没能看清:

当世界进入全新世,在人类世的门前打转,「永恒」也会终结,莲华也会凋零;

鬓角斑白,满脸皱纹的他,也会随之老去,甚至沦为ins世代年轻人追寻自我的祭品。

后者无所不用其极地追寻着神迹。

但他们越是这样,神的沉默,就越难被人听清。

神作前史:基督来自洞穴

警示:下文涉及剧透,请谨慎阅读

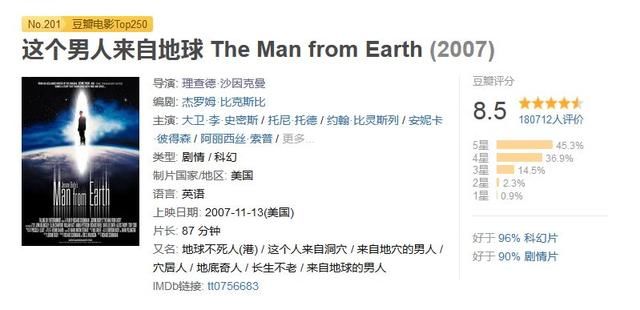

乍看之下,2007年的《这个男人来自地球》火得毫无道理。

这片子的预算是20万美金,连好莱坞多数科幻大片的零头都不到;而且,全片只有一个内景一个外景,简陋至极。

所谓外景无非是内景小木屋外面的空地

不知道你还记不记得第一次看《这个男人来自地球》的经历。

我的那版似乎不是蓝光,画面模糊,音质粗糙。

过分煽情的配乐和名不见经传的演员,不断考验着我浮躁的青春期。比起看惯了的《黑客帝国》,这样一部「科幻高分片」实在是鸡立鹤群。

然而,十几分钟之后,在我将鼠标移至右上角的间隙,几句高能的对白,把主题瞬间拉到了形而上学领域——

虔敬不是人类所学,而是人类对所学犯下的错误。

Piety is not what the lessons bring to people, it's the mistakesthey bring to the lessons.

时钟不测量时间。一块时钟的客观指涉物是另一块时钟。

Someone asserting- ‘Clocks measure time.’

Dan: ‘No, they measure themselves. The objective referent of clock isanother clock.’

「科幻」的标签已经不适合《这个男人来自地球》了,它也许更应该被称为「哲学电影」?

时间之外的概念一经提出,我的大脑一阵轰鸣

故事开始于约翰·奥德曼教授的小木屋。

几日前,他突然决定迁居,让同事们感到意外。后者不打招呼便赶去他家欢送,却在谈笑间经历了一次认知与信仰的「樯橹灰飞烟灭」。

对话中,丹(左)和约翰·奥德曼走的最近

奥德曼教授告诉同事,自己是穴居的克罗马尼翁人,已经活了一万四千年。

由于不会老去,外观永远只有35岁,他必须每隔十年就换一个地方,以免被周围人发现秘密。

不用说,大家对他这番声明首先是拒绝的。在座都是学识渊博的大学教授,怎能轻易相信类似的地摊奇迹?他们想用提问的方式戳穿奥德曼的「故事」,后者却轻松化解了每一处陷阱。

讨论甚至一度变成指责

随着讨论深入,有些沉不住气的人类学家阿特(Art)愤然质问,你说的这些都是教科书里现成的故事!

奥德曼听后不加否认,却反问道,「没有知识,人怎会有智识性的回忆?」话一出口,客厅再次陷入死寂。

此时,太阳已落,夜色渐浓,屋内的空气变得清冷。

奥德曼燃起壁炉,放上了贝多芬的《第七交响曲》。

沉郁却暗流涌动的第二乐章环绕众人,表象是一派和谐,实则是新一轮崩溃的酝酿。

伴着音乐,奥德曼的陈述开始涉及宗教。他暗示自己曾在《圣经》中出现,并慢慢揭示真身——我即耶稣,而耶稣非神。

救世主的称呼只是人们为了完成预言而强加的褒奖

可想而知,讨论在那一刻达到了临界点。

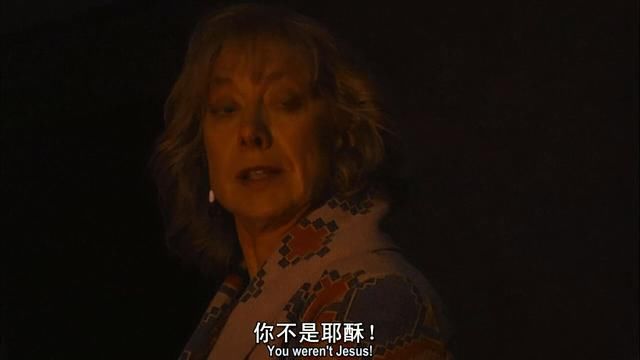

笃信基督的直译主义(literalist)学者伊迪斯颤抖着站起来,大喊「你不是耶稣!你不是耶稣!这是亵渎!是亵渎!」

然而,纵使她如此排斥,也依然无法离去。

相反,在在信与不信的边缘,她只能瞪大双眼,像其他人一样期待奥德曼讲出100字的新约,如同聆听登山宝训。

不能相信又无法反驳,伊迪斯只能重复这句话

约翰的100字新约,是颠覆的,危险的。

基督教和佛教在那里融为一体,三智者也从马厩旁移步至菩提树下。各个经典版本的《圣经》成为童话,虔信的门徒则笨拙愚钝。

而约翰,既是基督,也不是基督。

神性被他凡人的身份扯落,又因他无法解释的存在奥秘得以保存。

可惜知识既能打开门,也能关上门。

既有认知被摧毁大半的教授听众,拒绝接受奥德曼的「真实」。

无奈之下,奥德曼也转而否认自己的故事,说「一切都是瞎编」。

就这样,欢聚在恍惚的幸福中不了了之。重拾信仰的伊迪斯临行前踮起脚尖,像亲吻耶稣圣像一样亲吻了约翰的脸。

这一吻,意味无穷。

也许伊迪斯愿意相信,他就是耶稣

「知识是存在的映像,基督是知识的钥匙。」

熟读经典的学者们不会不明白这条规律。只不过,他们和屏幕外的观众一样,需要一点迂回,一点时间。

洞中人不能长久地注视日光,真理会让他们双目失明。

沙因克曼的逆袭

《这个男人来自地球》剧本的好,是经过锤炼的。

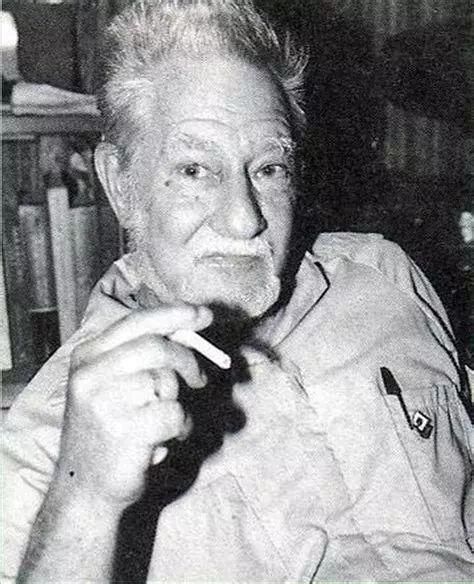

编剧杰罗姆·比克斯比(Jerome Bixby)从上世纪六十年代起就开始构思这个故事。

其间,他先后完成了《阴阳魔界》《星际迷航》(其中几集),却迟迟无法敲定《男人地球》。即便它的人物最简单、场景也最单一。

神奇的比克斯比

犹豫几十年,等到1998年4月,比克斯比知道自己时日无多,才在病榻上给儿子口述出了最终剧本,随即驾鹤西去。

艾默生·比克斯比手捧这部奇葩科幻投石问路,却因为场景单一、主题沉重,迟迟拉不到赞助。

结果,几经辗转,这部神级剧本落到了理查德·沙因克曼手里。

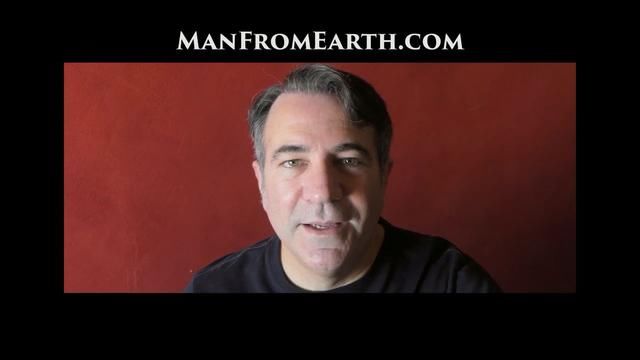

沙因克曼,超级幸运儿

如果要评选二十世纪最幸运导演,沙因克曼估计可以稳坐第一。

在遇到《这个男人来自地球》之前,没有人知道他是谁。而说实话,他也没拍过一部「能看」的作品。

剧本之垃圾加导演之功力有限,让他的电影从名字到海报,都勾不起多少人的观看欲。在租碟店里,他的片子长期无人问津。

可见,《这个男人来自地球》之于沙因克曼,就是耶稣复生、佛祖显灵。

比克斯比精彩的对白掩盖了影片各方面的平庸。低成本的外观,更是引爆了年轻人的亚文化激情。

比如同样拍摄于2007年的这个…

2007年7月,《这个男人来自地球》在圣地亚哥漫展公映,继而在几个美国城市上演。

当时的口碑虽然不错,但热度还局限在宅男占领的Quara(相当于国外知乎)一隅。

然而,2009年9月,影片的数字版本开始贩售,种子随即流出,偏僻角落里的香巴拉传奇就此敞开国门。

一夜间,星星之火成燎原之势。

P2P网站上的一个文件,转存为千万台电脑的资源;IMDb上的评分8.0,也迅速置换成豆瓣电影榜的TOP250。

更奇特的是,面对一波侵权的下载狂潮,官方不仅未加阻拦,制片人埃里克·威尔金森(Eric Wilkinson)还公开向传播资源者致谢,说他们「帮《这个男人来自地球》实现了超出投资期望的目的。」

荣膺豆瓣电影250,除了剧本优秀,也借力于互联网下载电影的初潮

这个8.5含量极高:是豆瓣18万人打出来的

此时再回头看导演沙因克曼。自认为「创造奇迹之人」的他,已经陷入痴迷。

显然,地球男人的IP永远改写了他了无存在感的人生。他甚至一度放下摄影机,改编了影片的同名舞台剧在美国巡演,事后又注册官网,罗里罗嗦的贴上了拍摄日记。

然而,大众对《这个男人来自地球》的兴趣并没有转移到沙因克曼身上。

在影片得到大肆讨论的纪念,并没人关心他在2007年还有一部《然后爱情来临》问世,也没多少人看过他2012年的《林肯大战僵尸》。

实际上,这些三、五分的作品也只能进一步证明,《这个男人来自地球》的成功和沙因克曼本人的确没有太大关系。

他兜兜转转,认清事实,于是回到大腿身边,开始筹备《这个男人来自地球》的续集,以及同名电视剧。

沙因克曼也见老了

2013年9月,kickstarter上一个名为《这个男人来自地球:千禧年》的项目横空出世,标志着沙因克曼试炒冷饭的首次尝试。

无奈当年项目支持人数不足,未达最低筹款额度。地球男人的续作,暂告流产。

然而野火烧不尽,春风吹又生。

2014年8月,《这个男人来自地球之系列之全新纪》(Man From Earth: The Series aka Man from Earth:Holocene...这名字...)赌上了沙因克曼的第二次野心。

此番他甚至在介绍栏详细填写了自己的拍摄思路,用多个设问句挑逗金主的想象力:

约翰已经度过了太多年,太多个世纪。他保持低调,尽其所能教育他人,帮助他人。但如果,这个世界近年来的变化让他的匿名变得更艰难,甚至不可能呢?约翰还能躲去哪里?

监控录像、社交媒体记录着每个人的行踪。在这种情况下,你如何隐姓埋名,如何不被人找到?又该如何指导并帮助你最为重视的人性?

除此之外,地球可能也发生了意想不到的变化。

而在一万四千年后,约翰·奥德曼,也许,也开始……老去?

终于,循循善诱的措辞加五花八门的回报,帮沙因克曼达到了筹款目标——四万多美元。

然而四万多美元,二十多万人民币,仅仅是前作预算的五分之一。考虑到十年间的物价变动,这个数字尤其显得杯水车薪。

即使这样,沙因克曼还是费劲心思(很可能自掏腰包)拍完了电影,并且赶在2017年底,双手奉上了滚烫的《全新纪》。

沙因克曼在片头和片尾都放上了筹款录像,这部续集因此也被称为「乞讨电影」

在续集的片头和片尾,你能看见他用诚挚的眼神,反复讲述电影完成的不易。

他似乎是个孤注一掷的英雄,但「全球信任力实验」这样「大词」,并不能掩盖他捉襟见肘的尴尬处境。

有那么几秒钟,我真的被他打动,准备看完电影,就去官网捐赠几美元。

只可惜,一个半小时观影结束后,这部续集证明自己完全没有存在的意义。更没有必要催生续续集。

沙因克曼卖的理想和情怀与比克斯比提出的命题,早已貌合神离。

他的野心,背叛了原作精神,也背叛了那些支持过他的影迷。

这个男人来自地球:全新纪

The Man from Earth: Holocene

2017

导演: 理查德·沙因克曼

编剧: 理查德·沙因克曼 / Emerson Bixby

主演: 大卫·李·史密斯 / 威廉姆·卡特 / 凡妮莎·威廉斯

布莱特妮·柯伦 / 迈克尔·多恩 / 斯特林·奈特

豆 瓣:5.3 / 10

IMDb:5.4 / 10

奇遇电影字幕组|QY-230

✎翻译:@L4mpr3yC

@我是不是帅到你了

@WaddellRaison

✎特效&压制:@33-eR

✎校对:@一个Delpy

资源及字幕请自行到新浪微博@文刀大土申 处寻找

ADVERTISEMENT

不可证明的奇迹

平心而论,《全新纪》并不能算《这个男人来自地球》的续集。

虽然主演大卫·李·史密斯回归了,十年前的几个老教授也有出现,但曾经的言语交锋、思想对撞和颅内高潮,在沙因克曼的续写里完全找不见踪影。

在新环境,他也换了新女友

的确,世界变了,奥德曼教授老了,众筹页面上提到的两个G点也得到了兑现。但这又怎样呢?

眼下的《全新纪》就像一具僵尸,徒具情怀外表,原地蹦跳。约翰的憔悴和故事的鸡肋交相呼应,把曾经的小成本奇迹拉下了神坛。

更糟糕的是,这一次约翰·奥德曼甚至都不是主角了。

取而代之,戏份更多的是他的四个学生。这两男两女的组合不仅讨人厌,还一直用浮夸的表演烘托着抓马的剧情。

由此形成的续集,花大量篇幅讲约翰的「秘密」装模作样地调查了一遍。然而,这个「秘密」,对老观众来说根本不值得怀疑。

既然你我早就知道约翰是不死之人,又何必要用琐碎的细节抛出没有必要的实锤呢??

这个组合简直绝了…不予置评

1998年的比克斯比,在病榻上回望人类历程,把地质变迁、文明更迭、航海发现和宗教传播,统统与个体存在相连。

在他的设想中,木屋里对话的学者就像声部不同的乐器。他们在分离与调和的过程中,完成了一出交响曲。

有人因此联想到路易·马勒的《与安德烈晚餐》,将《这个男人来自地球》划归为经典对话电影。

顺便推荐这部超精彩的对话电影

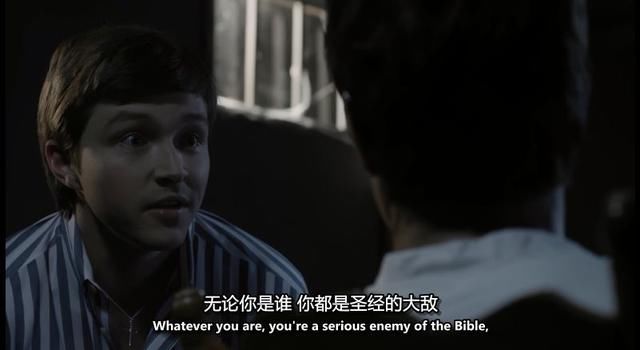

反观续作,唯一一场对话则直到影片结束前20分钟才出现。而且,与奥德曼教授展开交锋的不再是睿智感性的学者,而是冲动狂热的信徒。

「如果你是神之子,你为什么不能自己逃脱呢?」

「其他的道路能用圣血洗除罪恶吗?」

类似的无厘头问题,年轻的菲利普还有很多。他始终纠结于「神迹」和「预言」,仿佛听不懂约翰的道路,表现地就像一个痴迷魔术的儿童。

于是,这唯一思想碰撞也迅速沦落为隔空对打。

地下室里,谁的观点都没有触及对方。被捆绑在椅子上的约翰,前一秒还是基督,下一秒就成了敌基督,或七头怪。

这并不奇怪。不公平的对话不是交流,而是审判。

毫无逻辑的宗教审判非常没意义

就这样,一次次没必要的戏剧性转折和荷尔蒙爆发,践踏了《这个男人来自地球》的质朴概念:

假设一个穴居人活到现代,他会变成什么样子?

学习一万四千年之后,人会形成怎样的理念?

当年,这个概念看似简单,却留出了无限空间,将真理、存在、善与美的终极命题统统包圆。

而现在,蕴含无限可能性的它,即使又被拍出续集的可能性,也没能遇到对的导演。

很显然,沙因克曼和艾默生·比克斯比的改编,以及他们心心念念的续集/电视剧,只是为了贩卖IP而已,和售卖周边手机壳无异。

他们没有去想,当一个人面对奇迹,会产生怎样的心理。

退回到洞穴就是约翰面对全新纪的出路吗?

十年前,那个穴居男人的奇迹,既不可证其为假,也不可信其为真。

真理由此被悬置,与我们始终保持距离,但在思辨论证的过程中,我们反而会持续直观到认识真理的可能性。

渐渐的,这个可能性本身,也便成了奇迹。人创的奇迹。

这个奇迹曾经让我醍醐灌顶

杀死奇迹的《全新纪》让我受伤,同时也更觉出《这个男人来自地球》的张力。

里面的讨论至今仍让我意犹未尽。即使重看数次,十年前的对话也还能传递出新的讯息。

如今,我不打开屏幕,都可以回忆起小木屋里的场景。

那好像是真实发生过的事情,我也和约翰·奥德曼教授一起,在微凉的夜色下静听贝七。

那是一个沉默却不寂寞的世界。

那里讨论不止,思考不息。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。