故事 食物旅行记

#夏日全民旅行记#石城,是中原汉人南迁的栖身地;客家民系的发祥地;素有“闽粤通衢”、“客家摇篮”之称。虽经历千年沧桑岁月,仍保存下了许多经典的客家古建,如:既有盛唐遇遗风,又有

石城,是中原汉人南迁的栖身地;客家民系的发祥地;素有“闽粤通衢”、“客家摇篮”之称。虽经历千年沧桑岁月,仍保存下了许多经典的客家古建,如:既有盛唐遇遗风,又有典型唐宋风格的国家级文物保护单位——宝福院塔。

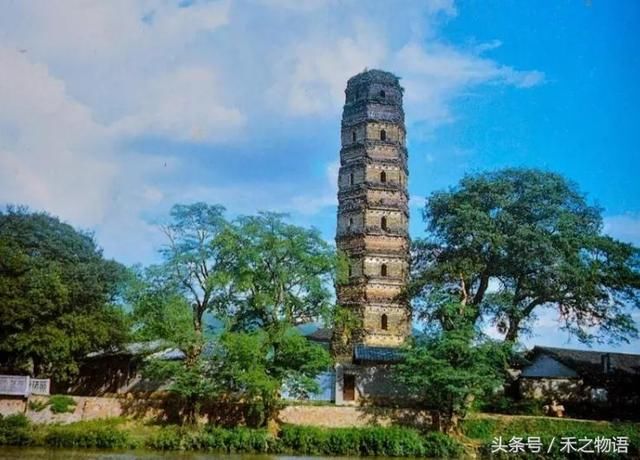

宝福塔位于石城县城东南的宝福院后,紧临琴江河,"塔影江心"是古代琴江八景之一。宝塔始建于宋徽宗崇宁元年,落成于大观四年(1110年)。在2006年被国务院升为国家级重点文物保护单位。是北宋古塔之一。

是一座楼阁式佛塔,塔身七级六面,竹节钢鞭形,建筑面积1982.12平方米,底层对边直径为10米,对角直径为12米,内空直径为2.6米,墙厚3.7米,墙外边长5.6米,自下而上逐级微收,高而不危。每级有六扇门,三开三闭。檐角悬挂铜铃,风吹铃动,声播江城。塔墙北较直而南较斜,重心自然向北移成15度夹角,结构严谨,技艺精巧,虽经800多年风雨雷震,仍挺立江边。塔砖多有"崇宁壬年","僧道符立"字样,底层亦有"应可"砖记。

相传建塔前,石城县内灾害频发,一年一小灾,三年一大灾。琴江两岸广大良田不是被旱灾所害就是被洪水冲毁。在县城河东有一小寺,寺中住着道符、应可俩和尚,他们潜心念佛,广施于民,香火不断。灾民多来朝拜,以求风调雨顺,五谷丰登。观音菩萨见两和尚真心修炼,与佛有缘,有心渡他们成正果,便托梦给他们,在其寺后用县内千家万户灶砖来建一座七层佛塔,可保镇邪避灾,百姓安康。两和尚得此点化,暗下决心要圆此功德。他们跋山涉水,历尽千辛万苦,花了多年时间募集灶砖和资金。县内百姓也纷纷投工献砖,共建佛塔。佛塔终于在宋朝大观四年七月二十四日子时落成竣工,石城县内从此果然风调雨顺,物阜年丰。因为佛塔保佑了百姓安康,生产丰收,生活幸福,人们就把塔取名为宝福院塔,把高僧修行的寺取名为宝福寺,一来有财宝有福气之意;二来又与“保护”谐音。从此后每年农历七月二十三、二十四两日,全县不管县城乡下的百姓都来此拜塔朝寺,延续至今。有趣的是因为塔高59.8米,“五九八”谐音“我要发”、“我久发”,民间形成了年年拜塔,登高消灾祈福求财的习惯,有一顺口溜:宝福塔,宝福塔,身高五十九米八。年年登高上宝塔,吉祥如意我就发。

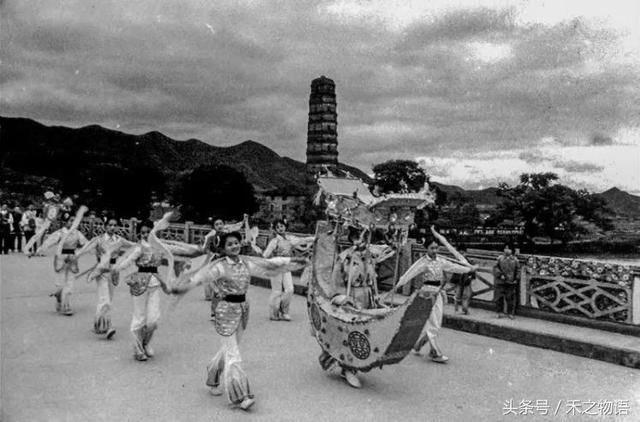

宝福院塔维修前老照片

保存完好的古驿道——闽粤通衢。

“闽粤通衢”是又叫镇武楼,旧称元帝阁,位于石城县城廓头街,始建于明万历庚戌年(1610),清康熙丙辰(1676年)重修,并署其门曰“闽粤通衢”;乾隆甲申(1764年)复修,并加勒其名于门额。清代以前是石城旧城北关门楼。该楼建于明万历二十八年(1610年),门额上刻有“闽粤通衢”四个大字。镇武楼是一座造型独特的城楼。楼内通长12米,有阁楼、瞭望窗,上下关联,气势雄壮。

廓头街,始建于南宋绍兴年间,长约1千米,宽2~3米。顺琴江水南北通向,分上、中、下3个街段,各街段都挖有古水井,供街民生活之用。角头街自古以来一直是北边上水片人进入县城的必经之路,街上还有多处古庙、拱桥、水井、古建筑遗迹。

走过了多少人间的悲欢离合,历史的尘土飞扬.....

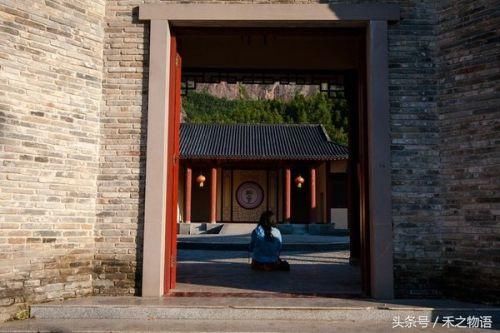

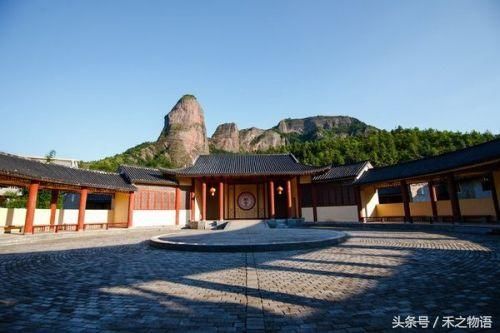

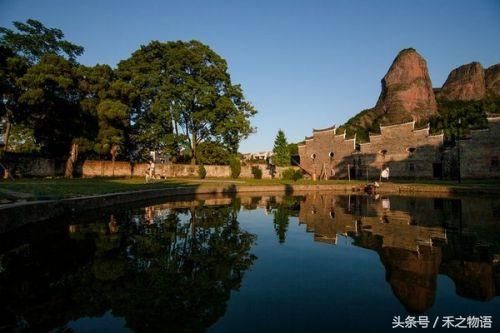

国家4A级景区通天寨景区位于距石城县城东南6公里处的大畲村境内,素有"石怪、洞幽、泉美、茶香、佛盛"之美誉,自然景观与人文古迹交相辉映。通天寨属亚热带季风气候,历年平均气温在15.5-17.9℃左右,中国丹霞地貌旅游开发研究会会长、中山大学教授黄进同志考察后认为:全国只有通天寨见到如此典型的岩面龟裂地貌,是一处最为典型的丹霞地貌风景名胜区。

通天寨旅游区共有各种景点42处,自然景观有:石笋干霄、济公石、鲤鱼石、鹰嘴石、狮子崖、通天岩、阴阳石并列,净土岩、达摩岩、五仙岩、梳脑石、仙人犁田、仙人脚印、船舷崖、猫鹰石、钟石、鼓石、仙人下棋、双龟饮水、将军口、黄蜂吊薮、倒挂灵芝、罗汉显肚、狗爬石、狮山、龙山骆驼石、鸳鸯石、蛤蟆望天、仙人划豆腐、竹篙岭温泉、南坑水库

一只小黄牛在小溪边安逸着给自己补给食物,此情此景唯有在儿时才见到的呢。

人文古迹有:石马寨、将军桥、主簿寨、万人坑、磨剑石、马栏、张天窝、玉盂禅寺、长庚门、黄家屋。

石城地处赣江源头,素有“闽粤通衢”、“客家摇篮”之称。由石城,客家人继续迁徙到福建,广东一带。

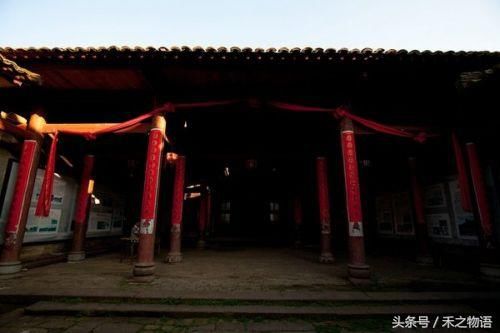

大畲村的古戏台在周末都会给游人们演绎着客家人的前世今生

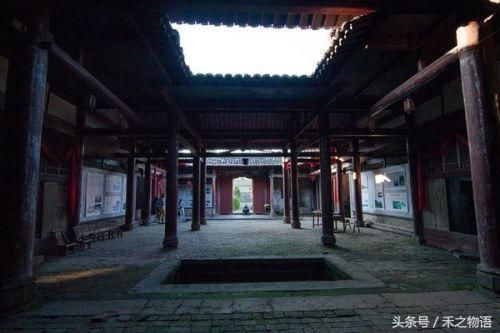

出了古戏台,左边就是客家建筑的代表--南庐屋。

南庐屋座落于琴江镇大畲村,背附风光秀丽的通天寨,左右青山环绕。这样的一座大宅子,承载着客家人的信念和传统。

聚族而居的理想,不忘祖宗的心愿,凝固在这古老的建筑之中。

南庐屋是石城客家历史的见证,建于清乾隆年间著名的天井式客家古民居,山水的完美融合,真是一块风水宝地。

一没用钢筋水泥,二没用螺丝铁钉,但是却构建了九十九间半的壮观,间间相通,廊廊相连,回环曲折,萦绕无尽,雕刻精美,经历了近三百年的风雨巍然屹立。

能建起如此豪宅可见不一般豪!

宅子里的大红轿子,承载过几代大院女子的悲欢。

大宅前的池塘,既起蓄水作用,又可以洗涤衣物,更是一幅人类与自然和谐相处的美好画卷。

离不开客家人的勤劳,见证着大宅主人的日渐发达。

夕阳夕下,一切都是那么美,那些古老的圆柏屹立不倒,仿佛在诉说着千百年来这座大宅的传奇故事。

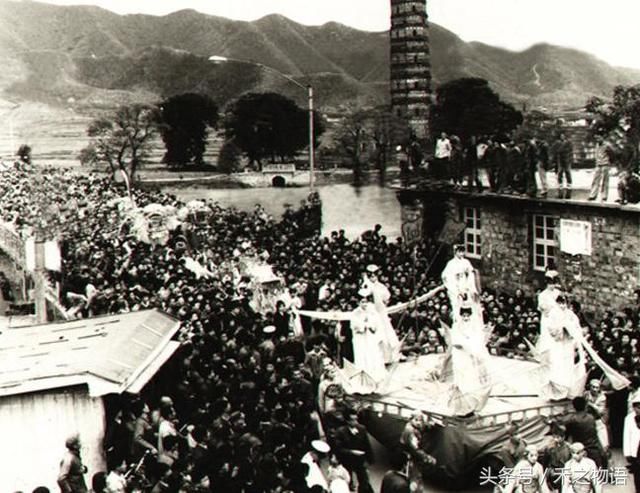

石城灯会是江西省传统民俗文化活动。江西赣州石城县在南宋就有灯会活动。石城方言中,灯、丁同音,舞灯有祝愿丁口繁盛、丁财两旺、庆贺吉祥之意。其特点一是灯彩品种多,有马灯、茶蓝灯、龙灯、莲花灯、板桥灯等。二是制作精美,形象逼真。三是灯彩与音乐舞蹈有机结合。石城县一九九二年被国家有关部门命名为灯彩之乡。属于国家级非物质文化遗产。

源于百姓为祈丰年、求吉利、斩妖驱魔之典,演出庄重、舞步高雅、音乐雄浑铿锵。如木兰《板桥灯》、濯龙《蛇灯》和长溪《竹高灯》等大型灯队。由该村或数村男丁组成。每人一五尺长板,上摆三盏箕笼灯或花灯,首尾相连,绕山串户起舞,护佑家家平安、年年丰收。灯队少则三、五百人,多则千人狂舞,越乡过村时,火龙蜿蜒在起伏的山峦,蔚为壮观。

"茶篮灯"更有一段美丽的佳话,秦末人刘瑶英,被玉帝封为灯仙,与"通天寨"猎户儿子结为夫妻。偷偷地将天池边茶树苗带下七棵,栽在通天岩边马栏里,成为芳香可口的"通天岩茶叶"。"通天岩茶叶"晋贡朝庭后,皇上品茶,龙心大悦,特赠百叶宝伞一把,命太监带银两千两送贡茶人返乡。抵县时值正月十五,刘瑶英率领男女百姓手执各种象形彩灯,与执百叶宝伞的丈夫载歌载舞。于是,男手拿宝伞,女手提或肩挑茶篮,亦歌亦舞的茶篮灯便传承了下来。《茶篮灯》正是客家人对生产生活的积累,并加以艺术化。

"秆龙灯"相传产生于远古黄帝时期。相传黄帝手中有一条神龙,叫"应黄龙",在黄帝和蚩龙、夸父作战中,立下赫赫战功,主宰降雨。后来,每逢遇到干旱之年,百姓就用稻草扎成"应黄龙",谓之"秆龙灯",到田头地角舞动,以求降雨除灾。

石城灯彩内容丰富多彩,表现形式多种多样,形成了其独特的艺术风格。

走进石城!

感受这里的山山水水

这是一座现代的“世外桃源”,让人称赞不绝!不舍离别~~

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。