国际义工旅行网站哪个好

文/严心间隔年(Gap Year),是指青年学生在上学之前、上学期间或者毕业工作之前,所选择的一次“离开”。在间隔年里,他们到迥异的社会环境中体验生活,通过探索世界、认识自己、获取

文/严心

间隔年(Gap Year),是指青年学生在上学之前、上学期间或者毕业工作之前,所选择的一次“离开”。在间隔年里,他们到迥异的社会环境中体验生活,通过探索世界、认识自己、获取人生经历等,让自己变得更加成熟,同时更好地履行自己对社会的责任。

尽管间隔年在英国等欧洲国家拥有几十年的传统,在美国也日渐流行开来,愿意参加间隔年的中国学生始终为数不多。

那么,有没有权威统计数据说明间隔年的益处?什么让中国学生对间隔年望而却步?我应不应该参加间隔年?

一位在间隔年间走过了38个国家的学长给出了自己的间隔年心得。

在哈佛本科生学院(Harvard College)的网站上,有这样一段话:

“哈佛大学鼓励被录取的学生推迟一年入学,去旅行,从事一个特殊项目或活动,工作,或者选择另外一种有意义的方式度过——只要他们不是入读另一所学校可以授予学位的项目。每一年,有80-110名被哈佛录取的学生选择推迟一年入学。”

40多年来,哈佛每一年都鼓励学生参加间隔年,而公开鼓励学生的除了哈佛,还有普林斯顿、麻省理工学院等一众美国名校。在普林斯顿,学校有专门的间隔年项目——Bridge Year Program,为大概10%的学生提供资助,前往其他国家进行间隔年活动。而在MIT的网站上,则赫然写着:“在我从事录取工作的这些年间,大多数参加过间隔年的学生认为:后悔曾经参加间隔年的人是没有的,但后悔没有参加的人有一大推。”

为什么美国高校

都在鼓励学生参加间隔年?

2015年,美国间隔年协会(American Gap Association)发起了迄今为止最权威的一项有关间隔年的调查。

调查显示,98%的人认为间隔年促进了他们的个人成长,84%的人认为间隔年帮助他获得了就业必备的技能 ,77%的人认为间隔年帮他找到了人生目标。而在成绩方面,参加过间隔年的学生比哪些没参加过的学生取得更好的GPA表现。

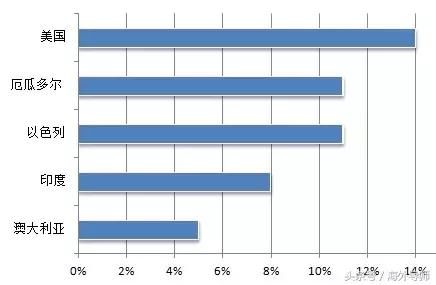

最热门的目的地

参加间隔年的时间

77%

选择在高中毕业之后,上大学之前参加间隔年。

16%

选择在上大学期间参加间隔年。

5%

选择在大学毕业后参加间隔年。

间隔年的收获

给了我时间进行个人反思

98%

帮助我成长

98%

让我更加成熟

97%

增加了我的自信心

96%

教会我如何与不同文化背景下的人交流

94%

提高了我的沟通能力

93%

增加了我对世界和世界各地人民的好奇心

93%

让我对别的文化有更深的了解和尊重

90%

帮助我获得了就业必备的技能

84%

让我更加坚信人权的重要性

83%

鼓励我更积极地参与到全球时事与政治中去

82%

让我认识到自己是一个世界公民

82%

帮助我获得了人生目标

77%

影响了(或将影响)我的职业决定

77%

帮助(或将帮助)我找到工作

75%

帮助我更好地准备大学生活

73%

鼓励我在全球社区中更积极地从事志愿者工作

72%

鼓励我在当地社区中更积极地从事志愿者工作

69%

让我更想上大学

59%

帮助我决定大学专业

57%

影响我去学习外语

54%

间隔年学生

在校成绩和社区表现

55%

返校后GPA在A-(3.7)以上,其中13%达到A(4.0)

89%

在间隔年结束后积极投身社区服务

85%

对目前的职业感到满意或非常满意

推荐指数

85%

表示会推荐和鼓励身边的人参加间隔年

11%

虽然对间隔年的经历感到满意,但不一定会支持或推荐朋友参加

4%

认为间隔年没有什么益处

间隔年的好处还远远不止这些,据Global Citizen Year(一个间隔年项目)的创始人表示,有90%参加完这个间隔年项目后重新申请学校的学生,进入了比原先更好的大学。因为大学认为,参加间隔年的学生通常更加成熟、专注、更清楚自己未来要做些什么。

2016年,奥巴马的大女儿玛利亚·奥巴马在被哈佛录取之后,选择了推迟一年入学来体验间隔年。而追溯到更早之前,据说凭借《神探夏洛克》为中国观众所熟悉的英国演员卷福在间隔年选择去印度大吉岭的藏区寺院教英语。回来英国后,再继续学习戏剧。类似的案例太多太多。

如果间隔年的好处都诚如调查和大学所述,为什么还有那么多的学生对待这个问题依然谨慎呢?

2015年,中国首个资助年轻人实施“间隔年”的专项基金——中国青少年发展基金会组办的“中国间隔年计划”启动,但申请者仍在少数。

不仅在中国,即便是留学海外的中国学生,对于间隔年也有不少疑虑。

为什么中国学生很少选择间隔年?

第一,没钱

钱是关键,这点中西皆然。

尽管诸如普林斯顿、诸如中国青基会都为间隔年学生提供资助,而间隔年活动也未必需要昂贵的花费,但大多时候,你还是必须靠着拮据的收入或积蓄过日子。

而对于出国留学的孩子而言,留学本身已经是家庭一笔很大的开销,许多人并不愿意为父母徒增负担。

第二,“耽误不起”的时间与机会成本

中国学生从小成长于竞争激烈的环境,肩负的担子和期望都很重,因此更看重输赢、看重结果。

当所有人都比你早毕业、早就业,难免不被焦虑的心情影响:离开一年是否会错过很多很好的机会?回来后,我还可以追赶上大家的脚步吗?

对于多数按部就班的中国孩子而言,这种“脱轨”多少是让人恐惧的,虽然并没有足够的证据告诉他们比同学晚一年毕业或晚一年工作究竟会有怎样的影响。

第三,难以克服的疑虑与误解

由于长期以来缺乏这样的间隔年传统,不论是中国学生还是中国家长都对间隔年存在着许许多多的疑虑与误解。例如:

间隔年只是有钱人的活动;

参加间隔年的学生只是为“旅行”和“流浪”找了堂而皇之的借口,事实上都是不务正业;

间隔年无法收获真正想要的成长和能力;

还有问的最多的,那个参加间隔年回来后的孩子现在怎么样?

事实上有无数种间隔年活动可以选择,而不单单是旅行,如上文调查中显示,探索更高的学术追求、从事志愿者工作、挖掘未来职业的可能性、学习新的语言、积累工作经验都是比较普遍的间隔年选择,许多学生加入的都是国际正规组织组办的间隔年活动。但这个社会,对于间隔年还没有那么多的理解。

我应该参加间隔年吗?

上路前,先认清楚这两个问题

第一,间隔年绝不是说走就走

间隔年不是“说走就走的旅行”,不是彷徨失意的救命稻草,如果只是因为暂时的挫折而想逃离学校,那充其量只是“散心”的理由。

真正的间隔,是“带着问题上路”,知道自己为什么离开,想要体验什么,获得什么。只有这样,你才有足够的勇气面对间隔所带来的风险。

如果对自己在间隔年要做的事没有很好的计划,只是为了间隔年而间隔年,那还不如直接去大学学习的好。

因为最后,你终将要回来的。

第二,间隔年不是万能的

梦想不是一日建成的,间隔年也不是万能的,不是每个人上路必然能找到“诗和远方”。如果这样,旅行早就解决了人们所有的问题。

人生是一个渐进的过程,许许多多的事情只有经历之后才能知道它对自己的意义何在。间隔年最大的存在价值,是在一场长途赛跑中,给大家提供了一个停顿,让你在疲于奔跑的过程中,有机会停下来思考思考自己所处的现状与未来的方向。

没有过程值不值,结果好不好,在路上的大家不分胜负。

来自一位学长的靠谱建议

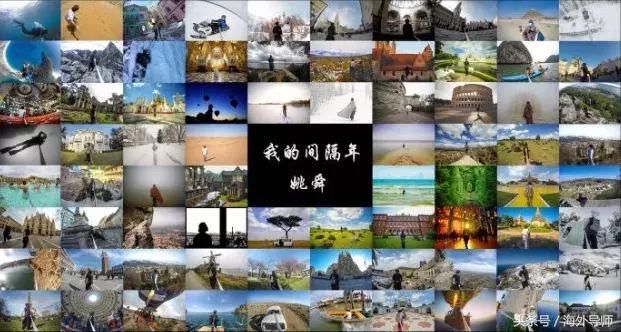

文/姚舜

24岁,正在休学间隔年间

走过世界38个国家,中国24个省市自治区

坐火车从北京到罗马的中国第一人

一、想清楚自己想成为什么样的人

谁的青春不迷茫,不管你是正在入学的路上,还是已经坐在教室里上班会,在你打算在大学里一番作为前,请先想清楚自己到底想成为什么样的人,并为之定制计划而努力。

我们除了年轻,一无所有,但我们无限可能。

所以我在进大学前,就规划好了大学生活甚至人生,一步一步把大目标细分成小目标,按阶段完成,有良好的规划最直观的好处就是,等你迷茫彷徨虚度光阴时,回头去看看自己的规划和目标,你就知道当下应该做什么了。

成长就是不断觉得从前的自己是个傻x的过程,但回头看从前走过的路,你只要觉得不后悔,那你就赚了。很多人本来都能有个值得怀念的青春,却因为懒惰而毁掉一切出现美好的可能,人懒惰久了,稍微努力一下,就以为在拼命。且行且珍惜,过来人才会感受到人生只有这一个四年是多痛的领悟。

二、进一个靠谱的组织

记得要认认真真去了解你想进的组织,不要光听一个两个学长学姐说他们组织哪里哪里好,让他们说说除他们以外哪些组织好,再或者,去问问那些以前没有在那些组织里待过的学长学姐,她们有没有后悔没进哪个组织,那你就知道哪个组织比较棒了。

选择组织前,你还是需要给自己定位,什么样的组织适合你,再挑部门的时候也是,每个部门工作职责都不一样,一个与你契合的部门,能让你以后做的学生工作事半功倍,兴趣是最好的老师。

三、培养自己的爱好和管理自己的时间

一定一定一定要培养自己的爱好,跳舞、轮滑滑板、摄影书法读书码字、陶艺美工烹饪缝纫、篮球足球羽毛球不管什么球,甚至学生工作,或者志愿者也都是一种爱好,这些爱好是你他日摆脱负面情绪的良方,也是你自我投资的一部分。

有人也会坦然承认他看小说看剧打游戏,就是为了消磨时间,我就说一句,这些日子看似平常普通,但流逝起来极快,会对我们以后都会产生深远影响,你现在做的事,与你以后会成为什么样的人休戚相关。

青春里有太多疑问,唯有行动才能消除不安。

能看书就不要发呆,能吃饭就不要饿着,能睡觉就不要拖延,能拥抱就不要说话,能找到自己想做的事情本就就不容易,如果要浪费青春,请浪费在美好的事物上。

四、积累朋友圈和独处

我一般不会刻意结交,觉得对方有趣那就认识一下,如果你身上有吸引别人的特质,那就算不主动去结交也会有很多人主动结交你。希望大家一定不要抱着集赞的态度积累朋友圈,最理想的状态是互相欣赏。举个积累朋友圈的好处最直观的例子,大三时有偿筹款7天就8000多,对于旅行经费而言这是一笔不小的帮助,而且对我而言,朋友们默默关注也好,主动慰问支持也好,都是支持我在异国他乡独自旅行的动力,有时候一个人能走多远,不光和自身能力有关,更在于他的周围有多少力量推动,一直感谢朋友们的支持,没有大家也不会有走过三十多个国家的我。

我前文的确在劝你多结交朋友,但下文我要希望你能承受住孤独,甚至不合群。(合不合群,是一个度的问题,最好的状态是在合群的以外也能保证有一定独处空间。)

要知道,孤独本来就只是自己的内心戏,我们终究要面对孤独,不管愿不愿意,孤独都是大学的必修课,已经长大的我们都必须学会,一个人面对世界,面对自己,面对独立。

五

要让你的大学

对得起你的高三

对得起你的父母

对得起你自己

祝大家学业有成,做自己想做的人。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。