星际旅行三部曲不是终结

说是“热片测评”,上周测评君却选了部冷片《暴裂无声》。一不做二不休,本周再选择一部冷片《湮灭》。票房是冷,内涵却“热”,这就是这两部冷片的一些共通之处。比起24K纯金爆米

说是“热片测评”,上周测评君却选了部冷片《暴裂无声》。一不做二不休,本周再选择一部冷片《湮灭》。票房是冷,内涵却“热”,这就是这两部冷片的一些共通之处。比起24K纯金爆米花电影《狂暴巨兽》,关于《湮灭》,实在有太多可以讲。

测评君看了2遍《湮灭》,可以说很是喜欢。它的色调那么冷冽,但对于未来的畅想与精神文化的命题,却又阐述得那么美丽而温暖--如同“X区域”里那基因交叉而变异的花朵,抑或被人类基因折射而生为人形的草木。

跟《降临》一样,《湮灭》提出了另一种可幻想的未来。这种未来无关语言与思考方式,而关于地球主宰的碳基生命,很可能颠覆为遥远宇宙尽头那不可名状亦无法想象的奇特存在。

亚力克斯·嘉兰对于人类的命运进行了第二次幻想,“机械革命”后,还能有什么样的“文明革命”让人类社会进行一次大洗牌?

整部片子都充满了在女性意识主导下、探寻无限未知的高级美,而灵魂人物娜塔莉·波特曼饰演的“莉娜”的“出轨救赎之旅”,其实成为探访X区域的核心线索,所以“出轨后如何救赎”才是本片的主命题,一以贯之地揭示了人类情感的归处,也让莉娜和凯恩成为新世界的“亚当和夏娃”,让夫妻团圆成为“X区域”的湮灭、新变种人类的开始。

生前穷困潦倒的菲利普·K·迪克,那么地时运不济,却又在无米无炊的艰难生命里尽情表达对这个扑朔迷离的技术未来的忧虑。根据他的作品改编的美剧《菲利普·K·迪克的电子梦》中,有一集就讲述了被外星生物侵占身体而共生的男主角回家与女主角团聚的故事。这个故事很美,但曾经不为人关注。

骨子里,《湮灭》讲述了同一个故事。这个故事也很美,但没什么人看。

为什么中国观众不爱看湮灭?

截至4月18日,上映6天,票房不过区区5100万元,对比一下同期公映的《狂暴巨兽》,票房累计达4.9亿元,惨淡的数据又引发一片哀嚎:中国影迷就是不待见这样的文学科幻作品。

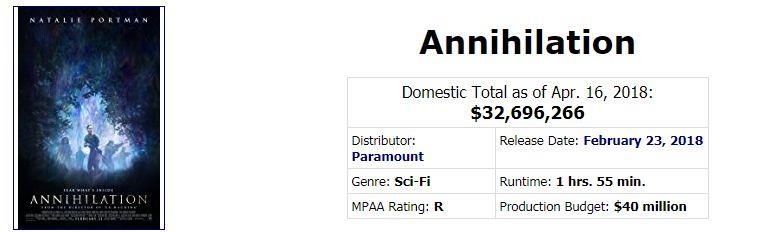

不过这次,这个锅还真是甩重了。不仅中国观众不对口,根据票房数据网站boxofficemojo显示,二月份北美上映的《湮灭》本土票房仅仅3269万美元。其中,首周末票房就达1107万,此后大幅跌水。

所以《湮灭》的票房不够理想,不是一个地区的问题,而是全球的问题(难为“全球”这个词了,毕竟就没在几个地区上映)。

实际上,这几年冷门科幻片在中国反而能取得还算不错的数据,譬如跟《湮灭》气质略相似的《降临》,同样有原著基础,内地票房1.09亿元。《银翼杀手2049》,7692万元。斯特克老爷子的《异形:契约》,更创收3.11亿元!

尽管对于大部分科幻片而言,内地这点票房只能算杯水车薪,无法挽救“赔本”之殇,但不至于死无葬身之地。

《湮灭》的受困,主要原因有二。

1.小众科幻受众逼仄+续集电影的井喷

不谈《星际穿越》、不谈《星球大战》、不聊《星际迷航》、不说《变形金刚》、不扯《侏罗纪公园》。再回首,再聚焦,我们能轻易发现,独立小制作科幻片或者文艺科幻或者硬科幻,从来都不受票房市场待见。

最典型的例子就是1982年老版《银翼杀手》,制片成本2800万美元,票房仅收2750万美元,输到导演没朋友。但历史的车轮最终给予这部赛朋克科幻经典以封神的地位,IMDb数千万的打分群体也佐证着:最后的最后,广大影迷十分喜爱这部影片。

有论调反驳称,《寂静之地》、《逃出绝命镇》那样的科幻片就很吃香啊,不然怎么北美上映就登顶周票房冠军?

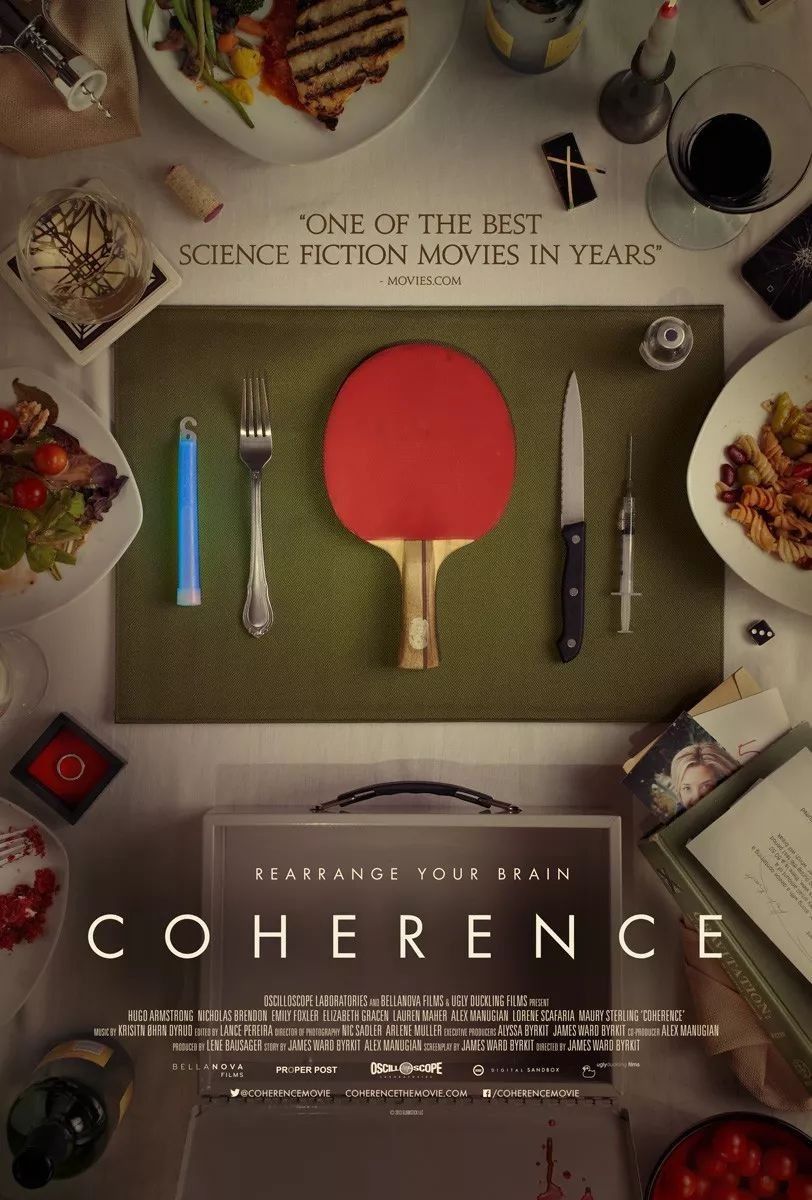

如果细分类型的话,这个比较是不对的,虽然都跟沾染着一点“科幻”设定,但本质上诸如《逃出绝命镇》《彗星来的那一夜》这样的片子,其实始终“惊悚、恐怖”元素居多,架着“伪科幻”的衣衫,骨子里兜售的都是奇幻元素。

这也能解释为何《招魂》《潜伏》一类将“吓人气氛”经营到极致的惊悚片能吃香:成本低、回报率高,走进电影院能感受到无与伦比的沉浸感,为啥不去看?

正因如此,中国内地市场每年出现最多类型的电影,除了喜剧片,就是恐怖片。因为成本太低了。

当雷德利·斯科特不拍晦涩难懂的《银翼杀手》,换个轻松+幽默的软科幻《火星救援》,全球票房噌噌噌涨到6.3亿美元(成本预估为1.8亿美元),让制片方福斯稳赚不赔。当他又染指《异形》时,一部《契约》又以9700万美元的成本(尽管福斯在《普罗米修斯》后对预算削之又削),仅仅收获2.4亿美元票房,扣除宣发费用,福斯巨亏无比。

院线观众就见不得小众科幻、硬科幻的苦大仇深。

回头看看,《湮灭》虽没有《银翼杀手》在思想营造上那般惊世骇俗,但也值得多次品味。执导过《机械姬》的导演亚力克斯·嘉兰不愿为商业妥协、只愿为艺术而献身,亲自上阵将《遗落的南境》等原著三部曲大刀阔斧整合成一部,自我风格满满。这是导演的诚意,也是科幻片之于市场的悲剧。

此外,还有一个重要原因让这类小众科幻的大众接受度逐年降低:好莱坞对续集电影的推崇。

这种推崇完全是市场恶化的结果,迪士尼对漫威的布局直接催生了一大堆超级英雄电影续集的诞生,“电影宇宙”的形成引发了一连串市场反应,所有握着美漫IP的制片公司也开始推全新重启作品,没这资源的也可以挖掘手头此前的经典IP,因此从2015年开始,整个市场扎堆出现续集+重启作品,什么《终结者5》、《侏罗纪世界》、《速度与激情7》、《星球大战7》、《生化危机6》、《变形金刚5》,不一而足。

原创科幻的空间一再被压缩。到了2018年,这个现状进一步恶化:新《铁血战士》、《碟中谍6》、《侏罗纪世界2》等等,上映在即。

2.派拉蒙的不自信与流媒体的冲击

当《湮灭》公映时,MTC给了79分的综合评分,在优秀之列。绝大多数媒体给了好评,甚至如《帝国》杂志这样的知名媒体,怒打100分。《娱乐周刊》、《综艺》给分也不低,分别是91分、90分。

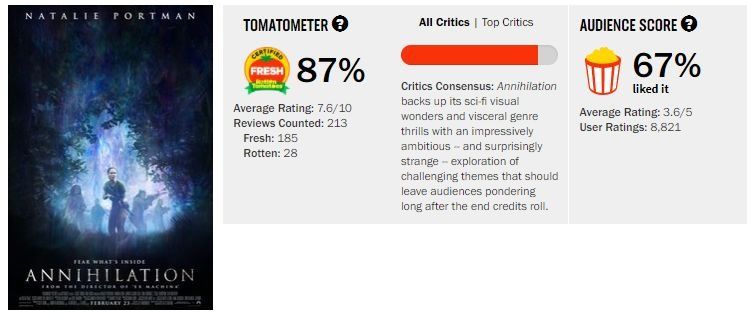

烂番茄上的新鲜度仍旧为87%,收录了213个评价中,185个给了好评。大众方面,观众喜爱度67%,完全在及格线之上。相比《超体》或者《银翼杀手》来说,《湮灭》至少先占尽了口碑。

但初期可不是这样的。在影片开始发行之前,制片方派拉蒙搞了个惯常的内部试映,不放还好,放了就崩了。参与观影的观众纷纷表示:这能叫科幻片吗?简直是陈凯歌拍《无极2》--无聊至极x2。

派拉蒙一发慌,就开始找新的发行方分担风险。对于不自信的制片方来说,这又是一个惯常手段:当年卡神拍《泰坦尼克号》,成本一升再升、档期一拖再拖、媒体口诛笔伐,福斯就分外惶恐,赶忙找了派拉蒙拉新的资金,结果实现双赢。

不过这次派拉蒙却没找科幻片大户福斯,而是找了流媒体巨头--Netflix。

Netflix也是财大气粗,据说花了几千万美元购下家庭网络放映的版权,直接让派拉蒙收回了制片成本。因此许多观众,根本无意走进影院一窥究竟、也毋须买碟看看独家花絮,只要等着Netflix一上线,足不出户、尽享科幻大片。

无时无刻无处不在买买买的Netflix以新的媒体传播手段进一步压榨了院线的生存空间,买电影、买美剧、买综艺,就跟电视剧放映一样,这类出血不需要靠片子回本--卖流媒体的平台服务、卖平台广告足以获得超高收入。甚至,它们还拿着买来的片子角逐奥斯卡、角逐戛纳电影节,也引发了最近炒得火热的“戛纳退片纷争”。

把片子卖给Netflix的派拉蒙也在宣发上各种偷懒,最终本片只在北美(美国+加拿大)、日本和中国内地放映,其他地区瞄准了流媒体的家庭点播。

因此,即便后期的媒体评分超高、观众评分也不赖,派拉蒙也没有好好宣传--根本不打算靠票房挣钱。如果一根筋拧巴到死,恐怕又陷入跟《银翼杀手2049》同样的命运:影片制作方之一Alcon娱乐面临着8000万美金的巨额损失,受到亏损打击影响,Alcon娱乐直接宣布进行一轮大裁员。

口碑与电影票房在某种程度上呈现正相关,但从来不构成必然联系。高口碑不见得收获高票房,比如《暴裂无声》。高票房也不代表口碑就好,比如《捉妖记2》。就连2016年的华语新票房冠军《美人鱼》,也在刚上映时被一波先期评论骂到狗血淋头。

而所有制片方在制作电影时,都会在前期就考虑到回本的问题,没有人愿意碰手不挣钱的买卖。电影是艺术也是商品,没有公司敢信誓旦旦的表示,自己为了情怀才制片,而且它们非常鸡贼地在宣传续集时,主打“情怀回归”幌子。

只要制片无法挣钱,即便如上世纪美国联美公司这样的制片巨头,也免不了没落被重组的命运。最近被迪士尼收购的福斯影业,又是另一个鲜活的例子。尽管全球银幕数量一再增长,但艺术的枯竭、原创力的降低,让电影市场的一再呈现不景气之状,因此Netflix、亚马逊、Hulu一类的流媒体巨头才应运而生。

未来的影视产业变动会较大,在大银幕稳扎稳打的同时,小荧屏也焕发出新的光辉。

一部《湮灭》遭遇了这样的命运。未来无数《湮灭》也将步入这样的命运。

来自淘票票媒体号:热片测评

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。