最后的旅行算是开心的歌吗

关于房子,我跟大多数人概念不一样。我从小住在清华校园里,家是那种二层的小楼,外表看起来很普通,面积也不是特大,但是特别安静。这地儿都没动过,也没装修之说,从我生下来就是这样红

关于房子,我跟大多数人概念不一样。

我从小住在清华校园里,家是那种二层的小楼,外表看起来很普通,面积也不是特大,但是特别安静。

这地儿都没动过,也没装修之说,从我生下来就是这样红色的,很老很旧。但我在那儿真觉得挺好。

有一个家,不仅仅是睡觉的地方,我自己也不知道这房子多少年了。

我们也在感慨:后边的院子多好啊,出门就是操场、游泳馆,还有漂亮的女生,白发的先生;

四周的邻居,随便踹开一家的门,里面住的都是中国顶级的大知识分子,进去聊会儿天怎么都长知识,梁思成林徽因就住我前面的院子。

小时候有什么问题家里老人就写一张字条,说这问题你问谁谁谁。我找到人家家里,打开字条一看,哦,你是那谁家的孩子,那你讲吧,都是中国头把交椅啊。

这才是住处真正的意义吧,它让你透气,而不是豪华的景观、户型和装修什么的。

2007年, 我们搬了出来,因为家人都在国外,我又不在清华教书,学校就把房子收回去了,后来我去了洛杉矶。去了美国,我一样是无房户,坚定的无房主义者。

刚去美国的时候,我做编剧和开发,只卖出了两首电影歌曲。美国流行音乐是草根文化。

美国卖吉他的黑人当我师傅都有富余,不是说他弹得比我好,是同样一个琴我们弹的都不是一个级别,出的声音都不一样。

国外很多伟大的乐队,都是一个班的同学,在中国整个高校也选拔不出一个牛的乐队。为啥?国内很多年轻人的热情都分散了,赚钱的热情大过音乐本身,比如买房。

郑钧有一天跟我说,有些艺术家被抓进精神病院,成了精神病;有些精神病人从精神病院逃出来,成为艺术家,你就是那后者,你的生活就像行为艺术。

不过,我肯定不属于时尚人士,因为从来不关注别人的流行趋势,也算不上中产阶级,如果我的钱只够旅行或是买房子,那我就去旅行。

[page]

平时除了听听歌,看看电影,我最大的爱好就是满世界跑着玩。大概去过三十多个国家了,到一个地方就买一辆车,然后玩一段时间就把车卖了,再去下一个地方。

经常在旅途中碰上一堆人,然后很快成为朋友,然后喝酒,然后下了火车各自离去。

之前还在欧洲碰见一个东欧乐队,我帮人弹琴,后来还跟人卖艺去了,跟着人到处跑到处弹唱,到荷兰,到西班牙,到丹麦……

我妈也是,一个人背包走遍世界,我妈现在还在流浪,在考察美国天主教遗址。

我妹也是,也没有买房,她挣的钱比我多得多。之前她骑摩托横穿非洲,摩托车在沙漠小村里坏了,她索性就在那里生活两个月等着零件寄到。

然后在撒哈拉沙漠一小村子里给我写一个明信片,叫做“彩虹之上”,她在明信片里告诉我说,哥,我骑了一个宝马摩托,好开心。

我看到沙漠深处的血色残阳,与酋长族人喝酒,他们的笑容晃眼睛……

因为我跟我妹都不买房,你知道你只要不买房,你想开什么车开什么车。你想,你一个厕所的面积就恨不得能买一奔驰。

然后她就开一宝马摩托,坏了,说整个非洲都没这零件,她说你知道我现在在做什么吗?我在撒哈拉一个小村子里给人当导游。

我妈从小就教育我们,不要被一些所谓的财产困住。所以我跟我妹走遍世界,然后我俩都不买房,就觉得很幸福。

我妈说生活不只是眼前的苟且,还有诗和远方。我和我妹妹深受这教育。

生活就是适合远方,能走多远走多远;走不远,一分钱没有,那么就读诗,诗就是你坐在这,它就是远方。

越是年长,越能体会我妈的话。

编者按:虽然晓松不买房,但是最近却又来了一个大房子。

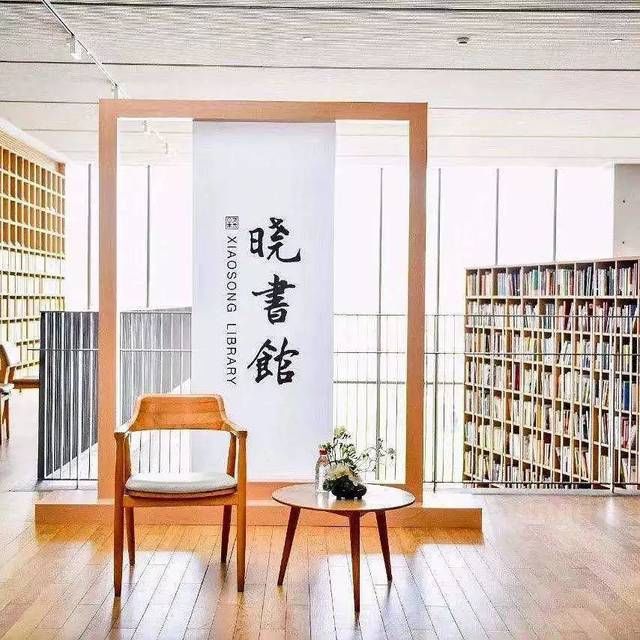

“最美天堂图书馆”

加上高晓松这个IP

击中了很多人心中的文艺梦

但这家杭州晓书馆到底怎么样?

“不行,你不能进,已经满了。”我从上海花了3个小时去到高晓松新开的杭州图书馆——晓书馆,却被拦在外边。只好在门口站着,短短5分钟,就有10多个人来问了同样的话。目前根本也无法网上预约,已有的排期到4月21日,全都满了。最后被告知,没预约上的人当天5点半过后才能入馆。

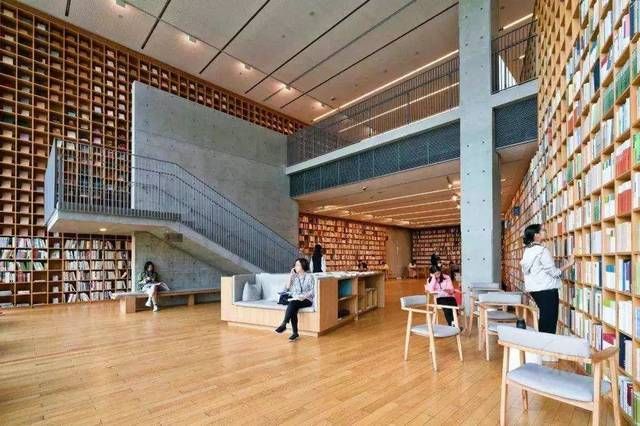

晓书馆带着很多噱头刷屏了朋友圈:安藤忠雄的设计、纯公益、高晓松的梦想。高晓松在实现自己梦想的同时,还顺便给大家造了一个桃花源去读书,也算是一件好事。但争议还是不少。有人说晓书馆原本是良渚文化村的社区图书馆,现在村民也要排队;也有人说它变成了游客打卡的地方。

[page]

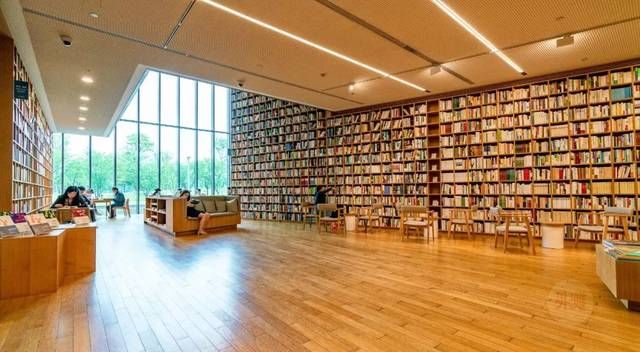

进入晓书馆后,发现晓书馆比现象中小得多。这也多亏每天限流300人的预约制,让馆内不会过于拥挤和嘈杂。其内部分上下两层,10多个原木色书架高耸入屋顶,有种书山书海的即视感。

现在的“晓书馆”,藏书近5万册,书品由专业的选书团队把握、高晓松过关。标志性的“大书架”终于填满了,也获得了知名度和影响力上的成功。但是,对良渚文化村的社区居民来说,却不一定是件喜事。村民原先近在咫尺并可自由出入的社交空间,变为部分游客的打卡地点。”有村民在网上吐槽说:“这是一个社区公共空间,凭什么就变成了公益图书馆?现在我们周末堵车到家都难回……”

不知是否因为初运营,晓书馆的图书管理尚未成熟,每本图书无单独编目,目前亦无系统可检索书籍,全凭读者开架自取。读者取阅再放回后难免打乱原本顺序,在一面世界文学类的书架中,可见不少系列图书已四散在不同书架。在一位读者询问落地书架的上层书籍如何取阅时,工作人员表示会由他们定期调整、更换。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。