北京旅行故事四合院客栈

离开北京刚过一年,我忍不住想回去看看。不同于网络上很多人对“北漂”的诉苦,我在帝都生活的三年充满了美好回忆,即使后来回到故里亦不是逃离的姿态。那种感觉,就好像到了一个喜

离开北京刚过一年,我忍不住想回去看看。不同于网络上很多人对“北漂”的诉苦,我在帝都生活的三年充满了美好回忆,即使后来回到故里亦不是逃离的姿态。那种感觉,就好像到了一个喜欢的地方长住旅行,等周围一切都慢慢变得熟稔,可终归还是要回家。

关于北京,胡同是一个重要的文化符号。过去几年,认识了不少朋友都是北京土著,他们性格各异,却对“胡同”怀揣着同样的深情,最大的心愿是希望能少拆几条、多留几条胡同。我也很喜欢逛胡同,翻看之前的朋友圈记录,在五道营胡同逗过猫,也在箭厂胡同买过酒。

有一位著名作家的名字和北京,或者说北平,紧紧地联系在了一起,他就是老舍。如今去史家胡同遛弯儿,还能看见墙壁上写着老舍先生的话:“除了为小猫上房、金鱼甩子等事儿着急之外,谁也不急赤白脸的”。简简单单几句,却生动地勾勒出京城市井百态。

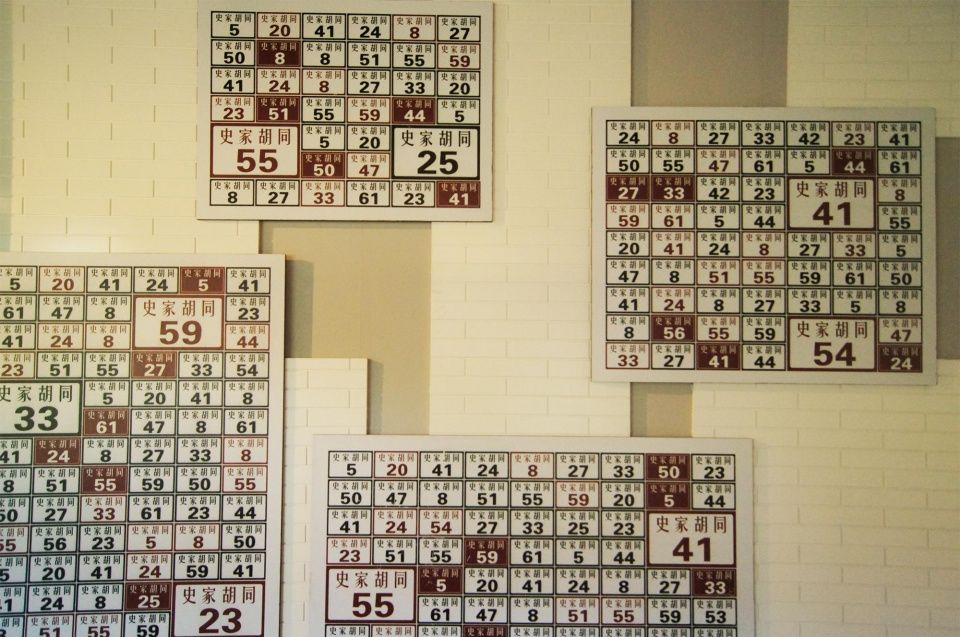

说起史家胡同,不得不提位于24号的一座博物馆。它是北京首家以“胡同”为主题的博物馆,连英国威廉王子也曾到这里造访。其实,史家胡同博物馆本身是一座保存完好的四合院,民国才女凌叔华曾居住于此,因她常在院内举办文人墨客的聚会,故此地又被称为“小姐家的大书房”,听说当年齐白石、泰戈尔等名流均是座上宾。

进门后眼前一亮,院落里的参天梧桐用绿荫遮蔽着灰砖瓦房,树丫上还挂着两个鸟笼。鹩哥一口京腔,仔细听,它正跟路人有一搭没一搭地对着话。黑白老照片做成了相片墙,将旧时光封存。这活脱脱就是电视里才见过的场景呐。

博物馆内展示了史家胡同的历史变迁,也算是北京胡同的一个缩影。

胡同还保留着北方人原汁原味的生活方式,而四合院之所以有名,则在于构成的独特之处。北京四合院,四面房屋虽各自独立,但彼此之间又有走廊连接。院落宽绰疏朗,阳光充足,同时保证了活动空间。

还有个厅是老北京旧日生活用品展示,这里似乎更接地气一些。门牌墙、胶片相机、石英表、老式闹钟、连环画……展品五花八门。博物馆还特意设计了两个房间,都是五六十年代的风格,里面还有组合沙发、黑白电视、脚踩式缝纫机、暖水瓶等等。看介绍上说,这些老物件儿都是从胡同街坊邻居那里收集来的。

林语堂先生曾经写道:“北平是清净的。这是一所适于住家的城市,在那里每一所的房屋里有一个院子,每一个院子中有一个金鱼缸和一棵石榴树,那里的蔬果是新鲜的,要生梨有生梨,要柿子也有柿子。”

虽然现在北京已经发展成为国际大都市,但我仍固执地认为帝都的底色还是慢生活。你只需避开拥挤人潮,往深一点儿的胡同里走,就能见到另一番光景。老人们悠闲地坐在门口唠嗑,春联已开始褪色,瓦屋顶上长满了杂草,四合院内的花在暗自绽放。

庭院深深深几许,踏着整洁的石板路,再往史家胡同博物馆的院落里走,偶遇一群年轻人正在排练微电影。

一行人皆作民国时期扮相,听台词好像是讲述一起悬疑案件。见他们兴致颇高,不忍打扰,便在旁边默默欣赏。恍惚间,仿佛穿越回了那个文人辈出的年代,动荡又诗意。

史家胡同里还开起了青年旅舍,来自世界各地的旅行者在此相遇,他们愿意停下来感受胡同生活。人们总说,民族的才是世界的。对于越来越多的歪果仁而言,也许现代化建筑或者传统景点都并不够吸引,反倒是选择住在胡同里,深入当地人的生活,才更加具有生命力。

在北京,每条胡同都有说法,都有自己的故事。暂且不说被声名远扬的南锣鼓巷,也不提文艺气息十足的烟袋斜街,你只需串上几条小胡同,拜访几座四合院,吃一碗炸酱面,走到普通老百姓的生活场所中去,一定会有新奇发现。

从史家胡同出来,一路往灯市口方向走。街道变得越来越宽,又回归到车水马龙的热闹景象。其实,胡同也算不上都市生活的乌托邦,它更像是城市的脉络。它只是作为一个时代象征,寄托着几代人的深情,鲜活地存在于四九城内核地段。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。