南锣鼓巷 旅行团

南锣鼓巷,虽说经过一轮整治,但仍旧是商业过重,人满为患。我跟踪了这条小巷的变化很多年,10年前的时候,有些创意小店出现,感觉很有意思,民宅穿插其中,既有古朴的生活,又有现代的情调,也

南锣鼓巷,虽说经过一轮整治,但仍旧是商业过重,人满为患。我跟踪了这条小巷的变化很多年,10年前的时候,有些创意小店出现,感觉很有意思,民宅穿插其中,既有古朴的生活,又有现代的情调,也算是相得益彰。现在呢,已经全是商铺,到处是人流涌动,所以这就成了一个问题:还住在这里的居民到底是什么感受?

大量游客涌进来,而且多数是外地游客,他们对胡同也充满着好奇。从游客情理上来讲,到了南锣鼓巷除了逛店之外,进民宅里瞅瞅自然也是可以理解的。

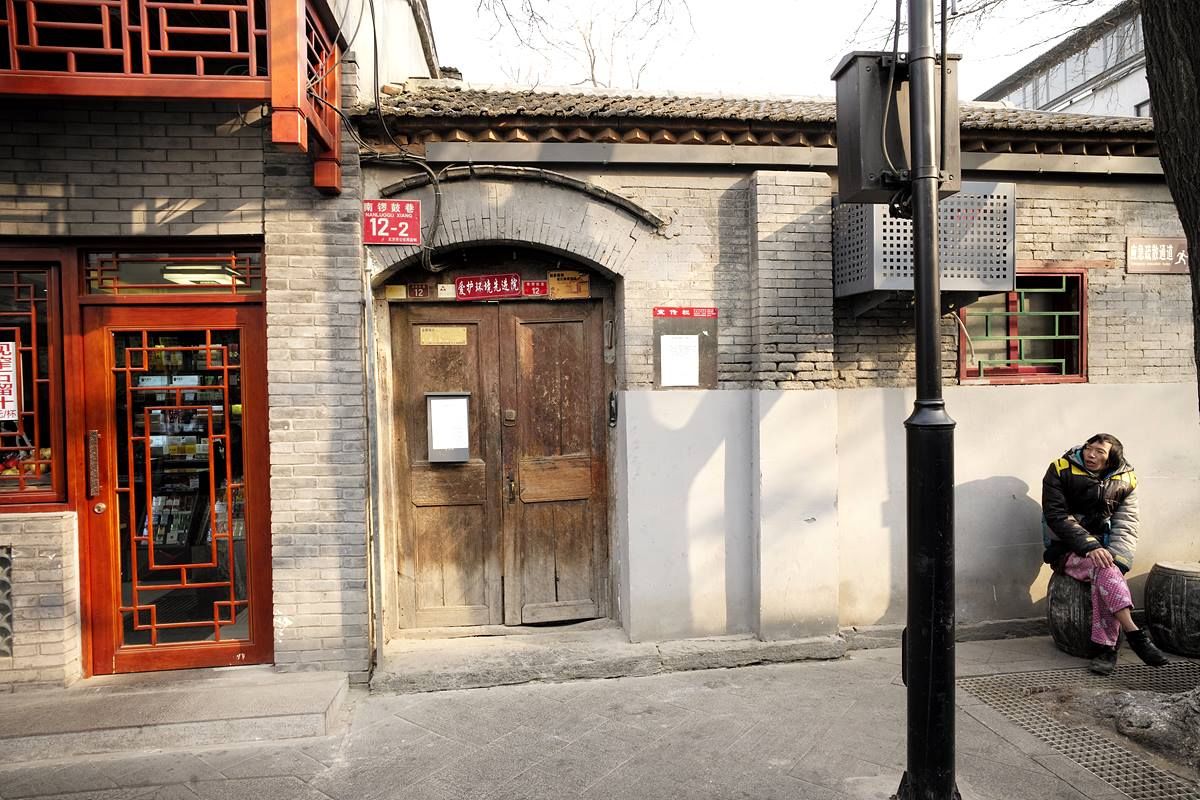

目前还有个别的民宅没有被出租成商业。它们也就成了游客希望参观的对象。这可成了居民最大的干扰,不得不高悬免进牌。

“别参观我,我需要隐私”……很多民宅挂有这样的标牌。但一位老人说,有这样的牌子好一点,自觉的游客就不进来了,但有些游客根本不听,非要进来看看,“骂也不是,不骂又不行”。

即便游客不进院参观,但居民总是要出院的,出门就是大批游客甚至是旅游团。我们进去旅游,走一趟都觉得烦躁,可他们却是天天面对,时时面对。

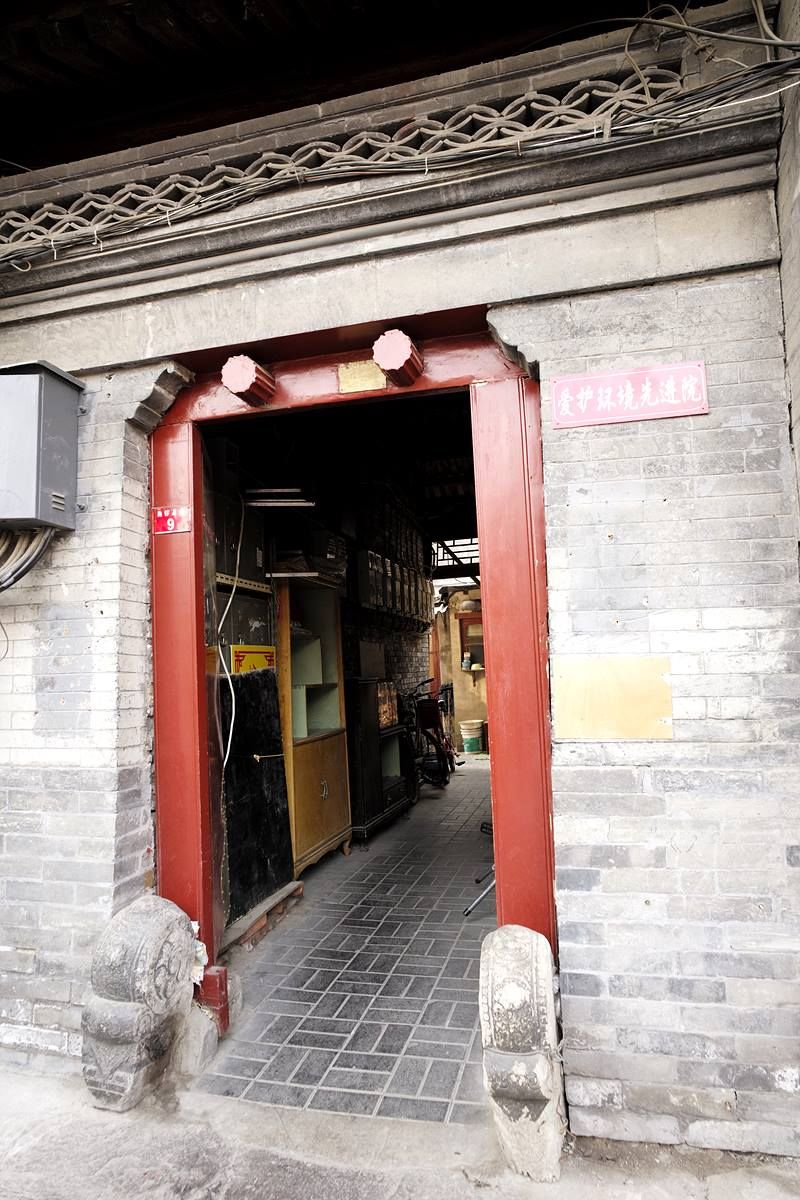

可以看到,没出租的民宅,内部还都是保持着大杂院式的生活。

像这种没出租没重新装修的老宅子极少了。

出租的与没出租,只是隔着一堵墙。

小宅门夹杂在两边店铺之间。由于游客众多,甚至不少旅游团前来,南锣鼓巷的整体消费档次却在下降,于是小吃类饮料类等逐渐占据了主流。真正有创意的、文化内涵更厚重的小众文化产品,随着人流的增加,效益反而不断下降,近些年不得不逐渐从南锣鼓巷撤出,转移到了五道营胡同等其他地方。

居民每天面对的是形形色色的客流。对于游客来说,这是一种旅行体验(其实南锣鼓巷真没什么好体验的),是一段愉快的时光,可居民的感受可能截然不同。

当然,南锣鼓巷的发展与变迁,充满着各种复杂的因素。比如过量的商业冲击着民宅,而很多民宅动不动大涨租金也伤害了商业。凡事都要讲究平衡二字。像南锣鼓巷这样严重失衡的所谓文化街区,其实它已失去很多最珍贵的文化底蕴,无论是真正有价值的文创产品还是本真的胡同文化和生活。总之,这应归作城市文化街区发展的失败案例。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。