旅行有关的幻灯

朱盈桦的创作,既有很强的在地性,又在观赏上给人很有乐趣的感觉。不论是改造“西洋镜”,还是挪用“大富翁”,朱盈桦似乎始终能把她的基于影像方法和城市研究的创作和“游戏”勾连

朱盈桦的创作,既有很强的在地性,又在观赏上给人很有乐趣的感觉。不论是改造“西洋镜”,还是挪用“大富翁”,朱盈桦似乎始终能把她的基于影像方法和城市研究的创作和“游戏”勾连起来,心态轻松,态度专注。从读完博士到台湾东海大学美术系教书,到成为独立艺术创作者,对一个问题深入的探究下去可能才是她创作不竭的动因吧。今年,她在台北市立美术馆“弄舞珍藏”三个展中策划了其中一个部分“写真笔谈”。这篇访谈也是在这个机缘下,依靠没有笔的“笔谈”来完成的。

S=沈健文,Z =朱盈桦

游戏和手作

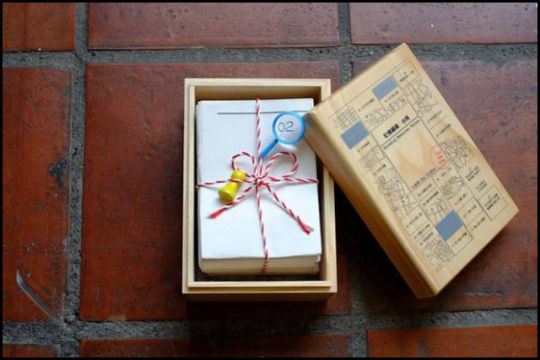

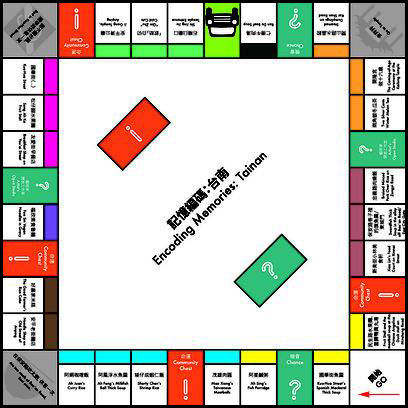

《记忆编码·台南》艺术家手工书

S:我的同事们看到《记忆编码·台南》的时候,第一反应都以为这是一个游戏盒子,打开是可以一起玩的,打开一张张手写的地图,读过一句句关于台南、美食、记忆和地图的句子,最后才发现,这是一个已经玩好的游戏的“成果”,一个文献。但它的造型真的很像一个游戏盒子,你有没有想过把它改造成为一个可以玩的东西?

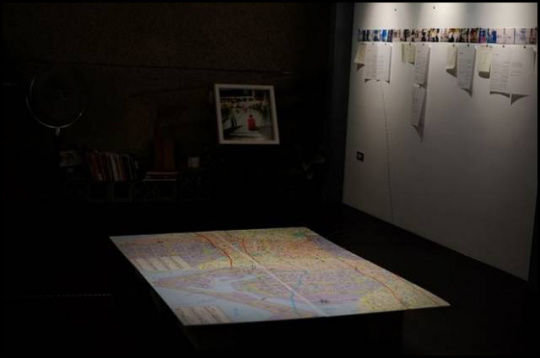

记忆编码·台南”展览现场

Z:关于《记忆编码:台南》的创作顺序,是先有创作计划(收集文献),后来再花几个月时间“设计”后来的木盒成果。在第一阶段的创作计划进行时,每天在台南路上与陌生人交谈,其实心里是有点忐忑不安,因为每天遇到的状况也不大相同。这大概也是“游戏”的一个特质,在接受了特定规范(游戏规则)的同时,也等于要让自己面对规则当中的不可预期性、这也是我觉得这个计划有意义的部分。因为某种程度上,与陌生人的互动,迫使我用不同的眼睛面对观看日常生活。

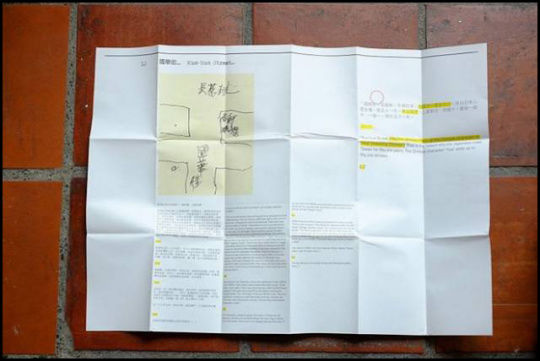

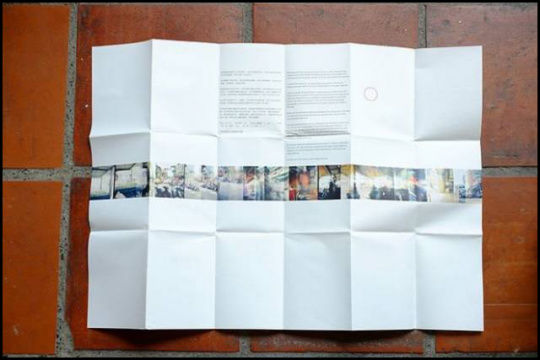

《记忆编码·台南》艺术家手工书(局部)

基本上整个“计划”在收集完最后一个故事时,也就等于结束了,在第二阶段“设计”的时候,主要思考的是要用什么样的“形式”能让观者理解这个计划,因此“游戏盒子”的形式的确符合这个计划的思考轴心,包括盒子当中的一些小东西(小型放大镜、小跳棋、信封信件、台南地图等等),这些东西其实都“不可用”、不是实际上可以使用的东西。但是我希望这些元素的形式组合,能让观者很快感受到这是一个“游戏”,既然是“游戏”,就是可以用与日常不同的想象来观看这些“故事”。

《记忆编码·台南》艺术家手工书(局部)

至于有没有想过要将它改造成一个可以玩的东西……其实后来我有帮他设计另外一张类似“大富翁”的海报,有机会的话,我觉得也可以发展成工作坊之类的形式。这个艺术计划的“大众参与”成分很重,换句话说,这件作品是我与“陌生台南人”的共同创作,因此对于观者来说,如果他们有兴趣的话,也可以用这个方式来玩/想象任何城市。

朱盈桦为《记忆编码·台南》项目设计的“大富翁”海报

S:在英国读书期间,你利用针孔相机给自己制造了多少个“游戏”?那些游戏是否曾是作业的一部分,延续至今成为你的创作方式之一种?有没有受到哪些外来的因素或人的启发?

Z:开始在作品当中加入“游戏”的元素,的确和在伦敦读书期间有关。当然这当中受到许多艺术学理的影响(如:超现实主义、国际情境主义等),但是用比较“个人”的角度来看,这样的方式其实提供我许多创作上的自由。“游戏”的方式把我放在一个“中介”位置(space in-between),大概因为我的个性其实是比较害羞的,但是因为是“游戏”,我可以用不同的方式面对日常生活(例如赤脚在城市的不同角落拍照、假装自己在坐时空机、和陌生人交谈等等)。我好像参与在现实环境中、同时又可以随时抽离自己。大概对我来说这是个“有效”的方式,只要说服自己在游戏当中,就可以理直气壮地开启许多想象,因此这个方式也就延续到了现在……

“跳台南”展览现场及一台“立体相机”中的照片,2013

“跳台南”展览现场及一台“立体相机”中的照片,2013

S:从做手工书到在展览中搭建摄影装置,发现你对“从小孔中窥视”和使用针孔相机都有独到的兴趣。现实中的景象,经过裁剪、拼贴,制成模型,再用针孔相机拍摄或用“西洋镜”观看,乍看之下非常富有童趣和复古,细看就会耐人寻味。在林林总总的照相机具中,为何钟情于使用针孔相机、西洋镜这样“复古”的“道具”?

Z:对于摄影,我有兴趣的部分除了照片/影像本身之外,也有照相机这个“机具”如何影响人类观看的方式。针孔相机、手作这些事情,提供了我思考摄影的媒材本质:关于光线、关于孔洞、关于观看。虽然在作品当中使用了针孔、西洋镜、或幻灯机等材料形式,但在创作过程当中我其实使用模拟也使用数字。因为数字摄影的发展与普及,我反而觉得摄影器材提供的是不同种观看的途径和媒介,重点不只在于最后撷取到的影像本身、而是关于影像截取的过程和情境。

“写真笔谈”展场影像装置,2016

“旅行家”,展场影像装置,2010

S:你的“一盒子”《记忆编码·台南》里包含了很多的(当地人的)书写,甚至是手写。这次的“舞弄珍藏:召唤/重想/再述的实验室”的展中展“写真笔谈”当中,书写处于更严肃的位置,你邀请八位写作者挑选北美馆(台北市立美术馆)的摄影馆藏,并用自己的书写来重新梳理或叙述这些馆藏。把书写和影像结合起来是你从很早的时候就已经想要做的方式吗?

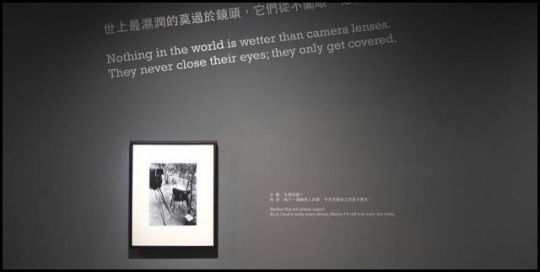

“写真笔谈”展览现场,2016

Z:现在回想起来,在我很早期的作品“记忆描图(Tracing Memories)”好像就有用到文字书写和影像结合的方式(*但是这个作品实在太不成熟太害羞了,所以还是不要提比较好哈哈)。

对我来说摄影迷人的地方是在于它的“故事性”,它很接近真实、却又不是真实本身,一张好的照片会引发人很多的想象,而书写则是围绕着这个想象。因此在我的创作计划当中的书写,都不是“反映真实”的书写,比较像是藉由文字做一个引子、开启观者自己的想象叙事。

“记忆描图”展览现场,台北国际艺术村

城市与田野

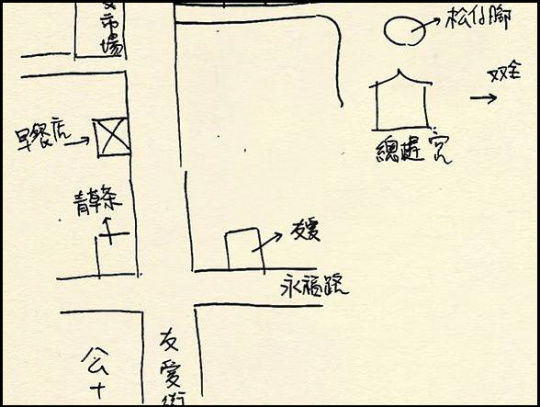

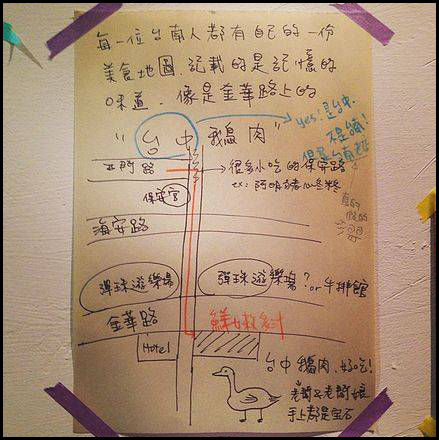

S:地图是你的另一个常用的道具,也许与你曾就读于“摄影与城市文化学”专业有关?“Mapping”的概念和方法被你用到展陈和创作之中,mapping城市、mapping摄影……可否谈一谈地图在你的方法中的意义?

Z:在我的创作当中,“mapping”的概念比较像是一种创作语汇。我很喜欢在创作当中“space in-between”的状态,而对我来说,地图的意义也提供这样的观看模式。举例来说,当我们在阅读一张地图的时候,我们是用鸟瞰的方式、由上往下的方式观看这张地图。一张地图的可辨识与否、和我们与这个地方的经验有关。当我们对一个地方完全陌生的时候,我们看到的是画在上面的线条、符号、色块等等(而这些符号本身就很迷人了),然而当我们阅读自己熟悉的地图时,我们的观看角度好像从“鸟瞰”转化为“身在其中”:我们开始可以对应这个符号是实际地点上的哪里、也可以用地图来理解现实空间里的相对位置等等。即使完全陌生的地图,也可能经由我们的想象而变得“有效”。这样的观看途径很有意思,因为一张地图可以看很快、也可以看很慢。它蕴含很多信息,而那些信息的有效与否,和观者的运用与想象有很大的关系。

“记忆编码·台南”,陌生在地人地图

S:你的创作方式当中包含大量的街头工作,我不确定这是否能视作一种你向人类学方法的借鉴?还是更接近于新闻采访?(我觉得偏向前者)以及你如何看待书斋里的研究、田野式的研究和创作的关系?

Z:我其实不大确定我的方式能不能被称为“田野”(但当然如你所说、相较于新闻采访、比较偏向“田野”)。主要是因为“田野”似乎需要更缜密的调查过程,但是我只是借用“调查”的姿态,满足艺术的想象。因此我还是觉得“游戏”的成分比较大些。

S:你生活和创作都常在台南吗?选择台南的原因有哪些?

Z:其实我没有住在台南、也不是台南人呀(我家里本身是嘉义人、在台南旁边,但是我在台北出生长大)。不过因为台湾很小、也因为我这几年的生活经验在不同的城市之间搬来搬去,我倒是没有觉得一定要在哪座城市生活。会和台南有许多的连结,是因为2011年我回台湾之后,开始长期与台南的“草埕文化艺术工作室”合作,他们定期在做“驻市计划”(进驻城市的创作计划),和我自己对于城市主题的关注不谋而合。另一方面,台南的确有自己的艺术创作氛围在,比较草根、比较直接与开放、可以接受各种的实验性。这几年断断续续都会在台南住一阵子,台南的好朋友和美食,的确也提供我某种创作能量吧。

“地图集”(进行中)

S:在自己的学业生涯当中,什么时候决定了要做一名(研究型的)艺术家/(艺术家型的)研究者?还记得哪门课是对你影响比较深远的吗,你比较喜欢的摄影家和艺术家有哪些?

Z:这题好难呀哈哈哈,因为喜欢的艺术家/摄影家还蛮多的,像Laurie Simmons、Lorreta Lux、BernardFaucon、Hans Bellmer、Anna Gaskell、Thomas Demand、Thomas Ruff、Hiroshi Sugimoto、Pipilotti Rist等等。对我来说,在求学期间影响很深的大概就是指导老师 Victor Burgin和David Bate,他们都是很理论型的艺术家,在平日的对话当中,他们都可以用很简单的方式解释很复杂的理论、并且在自己的作品当中实践或质疑或实验理论,我觉得这是一种很开展的方式。希望自己有一天也可以做到这样的程度。

S:你对城市的兴趣是从读了“摄影与城市文化学”硕士之后发展出来的,还是之前就有了?近期你的创作和研究方向总是会与城市有关吗?

Z:对城市的兴趣,应该是大学时候开始接触摄影就有的,只是那时候还是模模糊糊,硕士的学习当然对我在这方面的理解有很直接和深刻的影响。更精准的说,我关心的是人和他的周遭环境(城市、家...)之间的关系,人怎么响应或是和周遭环境相处,所以在作品当中也常用到“游戏”的概念,因为游戏的状态本身就是另一个时空的存在。

“After Image -纽约Essex市场”展场及墙面

S:你对于非专业艺术工作者用类似于艺术创作的方式研究并呈现城市景观、城市问题怎么看?艺术家这个身份对于艺术创作究竟重要吗?

Z:艺术创作这件事对于艺术家来说绝对重要,但是要作为一个“艺术家”,只有艺术创作本身是不够的吧?但是回过头来,你说到“非专业艺术工作者用类似艺术创作的方式研究并呈现城市景观”,这其实在Guy Debord的国际情境主义、或是日本的汤马森(路上观察学、考现学)当中都有许多实践。城市之所以迷人,或许也因为他是“大家的”吧。

朱盈桦官网首页截图

关于艺术家

朱盈桦,2011年英国西敏寺大学媒体艺术教育研究中心Practice-Based博士,2007年伦敦大学金匠学院(Goldsmiths College)摄影与城市文化学系硕士。2010年、2011年分别举办个展《Imagined City》与《Staging Memories》于英国西伦敦艺廊,2012年个展《没有地图的城市》于台北国际艺术村,2012至2014年个展《记忆编码:台南》、《跳.台南》于台湾台南。曾担任台北市立美术馆2016典藏实验展《舞弄珍藏:召唤/重想/再述的实验室》客座策展人,参与联展包括《此曾在》于海马回光画馆、《Residency Unlimited,Cuchifritos Gallery + Project Space》于美国纽约、《小.大》于台北市立美术馆等等,并于相关奖助竞赛中多次获奖。

个人网站:http://chuyinhua.com/

策展:2016,〈写真笔谈〉,《舞弄珍藏:召唤/重想/再述的实验室》,台北市立美术馆

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。