天使死神 风中旅行

不游记毫无疑问,西西里是个值得仔细书写的地方。我们一行四人在西西里岛游荡了一周,也确实是让人印象深刻的旅行。但我从来没写过游记,倒不是因为安于原地,相反,这些年,我走南闯北

不游记

毫无疑问,西西里是个值得仔细书写的地方。

我们一行四人在西西里岛游荡了一周,也确实是让人印象深刻的旅行。但我从来没写过游记,倒不是因为安于原地,相反,这些年,我走南闯北,恣意游走,倒是该去不该去的地方几乎踏遍了。但我不知道什么是旅行,仿佛我的常态就是旅行,所以也就无所谓旅行。

游记,对我来说,就是日记,我没有习惯记日记。

每个人都有自己旅行的意义,很多人到处走是为了给别人看,有些人到处走是因为想忘记过去,有些人到处走是为了换换心情,也有的人到处走仅仅是因为他们停不下来。

旅行经常是感知上懒惰的标志,因为无力洞察到熟识生活的真相与动人之美,就去追求浮光掠影的新鲜感,以为看到了一个新世界,其实不过是在重复着旧习惯。不一样的声音,色彩,思想和文化,没能进入人们的内心,不过是庸常生活的点缀。以不变的自己来寻求不同的新鲜刺激,其实是画地为牢,跋涉千里也不离原地。

我所理解的旅行,更多是心态上的事,倒是跟地图上的位移无关,因感知上的丰富,即使就在我的小房间中,每一天,每一时,每一秒,也都是一场触感丰富的旅程,每天睁开眼就是出发,闭上眼便是归途,思想为行囊,灵感便是风景,每到一处,也是可以饱览风光的。

而走出门去,四海八荒皆是我家,海内之民都是家人,亚欧大陆是我的老宅,喜马拉雅是我的屋脊,美洲非洲是东西厢房,大洋洲就是我的门廊,天下并没有一处让我感到陌生和意外,我踏遍这世界,也出不了自家宅门,还何处去旅行呢?

失落的繁华

去了趟西西里,我没做任何准备。我没有攻略,不知道任何历史,不知道典故,也没看过任何相关的电影,甚至旅行的过程我也不记得了,记忆和幻象搅拌在一起,我已分不清真假,似乎也没必要分清,回忆是一种分拣过的提纯,去掉旅途的疲惫,过程的滞涩,偶然的苦楚,能镌刻成回忆的部分,都是那么顺滑与浑然天成,我习惯精雕细琢自己的回忆,所以她们都很美,但幻想是辽阔的,于是她们更美。

这岛上的一切都显得不那么真实。

我像是醉了,所以才醒着。

这里柔和的海岸线,精确铺开的街道,豪华而激情的巴洛克建筑,会让人感觉时时刻刻就置身于一种无以名状的叙事感中,西西里会把每个路人变成演员,把每个有倾诉欲的人变成导演,在这个舞台上演绎着自己如梦似幻的悲喜剧。

真正的导演都难以割舍这里,《教父》,《天堂电影院》,《碧海蓝天》……当然还有《西西里的美丽传说》,虽然人人都知道,那传说虽美,却是个著名的悲剧,我的朋友对我说,看完之后,会很压抑很沉重,你会被深深的触动,但绝不想再看第二遍。

我理解他们为什么只在这里拍摄那些悲伤的情节,我没看过那些电影,但我知道那里一定有很多痛失所爱,很多不得不抉择的分离,营造出很多美好,然后亲手把她们砸得粉碎……这里的一切都笼罩着一种失落的美感,像夕阳的余辉,像暮年的叹息,像没落帝国的旧梦,越是华丽,就越让人惋惜的追忆。

这里曾经居住过希腊人、古罗马人、拜占庭人、阿拉伯人、诺曼人、施瓦本人、西班牙人……每一族人都曾在这里垒筑他们的野心,推倒前人的雕像,矗立自己的模样,奋力的把所有建筑刻上自己的名字,而如今,全都灰飞烟灭。

一座飘浮的墓园,堆砌着梦的遗骸。

我想起孤影守望的天空之城,我想起坠入深海的亚特兰蒂斯,西西里完美的诠释着“失落的繁华”,它本应在天上,在海底,或者其它任何遥不可及的地方,唯独不应在这里。

船上的火车

隆隆的车声,轻微的震动,车窗外飞逝的景色,火车上惯常的节奏总让人似梦非醒,我没有留意它的减速,直到好似忽然间,眼前一黑,我揉揉眼睛,看着空荡荡的车厢清醒过来,仿佛灾难片中常有的情节那样,黑暗中小心翼翼的摸出车厢。

走过一段窄到让人不放心的金属楼梯之后,我进入了一个船舱,三组皮质座椅整齐排列,再打开舱门,猛然间豁然开朗,海风习习。

我们从Calabria大区的Reggio港乘火车去西西里岛的港口Messina,火车车厢逐节拆开,上了船,像一只巨兽生吞了一条蛟龙,直到我站在甲板上,才清晰地确认,自己在一艘不小的游轮上。

我坐在甲板边的长椅上,拄着旅行箱,望着对岸,岸边的建筑群忽远忽近,似乎在随着水波飘荡,我能尝到风中海水的咸味,我能看到对岸墙上的涂鸦,我感觉伸出手指,就能触到路灯的光,但很久很久又很久,却不能靠岸。

船在原地,列车在原地,他们在原地,我也在原地,在水纹的中央,在海天的夹缝中,停在原地。

我右手边坐着一个衣着考究的老绅士,带着旧式的圆顶礼帽,仿佛也等的久了,从包裹中掏出小圆餐包,认真的夹上生火腿和干奶酪片,谨慎的咬下去,紧接着抽出口袋中的餐巾擦擦嘴。

他随口问我,“孩子,知道什么时候能靠岸吗?”我说:“我不知道”,停顿了一下,“这不重要”。

画中的港口

山上有座城市,我们看到半山腰有一处童话般的双尖顶教堂,就从山脚下出发,向上,向上,到了那个恢弘的广场,虽然门前的石牌上写着建筑于12世纪,但那教堂并没显得古老,甚至稍有些违和的现代感,高塔上层层放置着金色的雕塑,侧面镶嵌着一个古天文钟,钟面上有清晰的黄道十二星座图。

我记得那时候没有下雨,但却总感觉有淅淅沥沥的小雨。

时间还来的及,继续向上,向上,沿着小镇的碎石路面走上去,路过仿佛三十年前的广告牌,绕过一座城堡,终于到了山顶的观景台,天高云淡,气象万千,可以遥望整个海边城镇,最中间处,有座高塔,最上面是圣母像,塔底上写着Vos et ipsam civitatem benedicimus,拉丁文,当地人用西西里口音的意大利语告诉我们,是 “祝福你们和你们的城市” 。

我看着对岸的远山,海陆的轮廓,突然升起一种非常熟识的感觉,总觉得在哪见过,而我很确切的知道,自己并不曾来过这个地方。

一周之后回到南方的家,瞟了一眼墙上的画,猛然间发现,那港口和高塔居然就是画中的样子,我们曾去到画中的世界。

海怪广场

有些记不清了,似乎是在Palermo的某个冗长的下午,我们一次又一次的路过一个小广场,那地方有个让人印象深刻的雕塑喷泉,它高大而精美,甚至像座祭坛,雕塑上的雕塑,喷泉上的喷泉,每个出水口,会有一张野兽的脸,各不相同。

广场边是那城市的中央街道,所以无论去哪,总会路过这地方,我们走遍这座城市,最终无事可做时,就回到这小广场,坐在喷泉的石阶上,慵懒的晒着午后的阳光,对面有一个摄影组在拍外景,模特很职业,举手投足就看得出来,是个高挑精致的意大利女人,摄影师看起来百无聊赖,而旁边举着遮光板的,倒是个看起来很有趣的人,梳着马尾的男人,左耳一排耳钉。

我坐在台阶上看着他们拍摄,就像是在拍摄我们一样,他们的作品中没有我的存在,而我的作品中有他们的印记。

走了这岛上的几座城市,总会感到很多建筑蕴含着一种邪魅,这种感觉也许是因为喷泉的雕塑中有人丢了头颅,也许是曾路过的另一个小广场上确实写着“海怪广场”,也许是某些雕塑上的形象似人而非人,似兽而非兽。就好像城市的记忆中,曾有某个侵略者占据了这里,并知道自己命不久矣,才不甘心的筑起这些似乎有诅咒意味的建筑和雕塑,然后不甘心的死去。

而更有可能的是,我作为一个中国人,“正统”的思想已深入骨髓,于意识中端坐中央已久,便看不顺八方神灵了。

千帆马厩

我们游荡于这个海岛,却始终不见海,便于某个傍晚出门,去找海的踪迹。

问了几个路人,都说海很近,很近,但我们走过大街小巷,却遍寻不见。路灯并不柔和,车辆穿梭而过,偶尔有摩托党飞驰而来,轰鸣的马达由远及近,又由近渐远。一个小巷中,路边停着一辆警车,几个警察面目冷峻。这本该是一个悠闲的夜晚,晚饭后随便散散步,但我们都没多说话,好像有某个重要的任务要完成一样,是一定要找到海吗?

城市的路笔直而蜿蜒,走出街区,终于闻见海风。

海有多少种颜色,就有多少种模样,这一次,她以一种我们谁也没预见的方式出现了--那并不是沙滩,也不是堤坝,穿出一座凯旋门模样的石拱门,是接天成片的白帆,千百条小帆船汇聚于此,沿着岸边次第排开,大小样式各不相同,很明显,这是私人的财产,仔细看去,不同粗细的缆绳,甲板上不同颜色的座椅,很多船身上还写着主人的名字。

大概很多西西里家庭都会有这么一艘小帆船,也许这是很多孩子童年珍藏的记忆,待到每年特定的日子,扬帆出海,千帆齐发。

而我印象中,那港口就像天宫的马厩,聚集着千匹良驹,只待弼马温一声长腔,便万马奔腾。

囚笼教堂

意大利每个城市,都有一座中央教堂,或最为宏伟壮丽,或承载着最厚重的历史,那建筑仿佛伫立在每个当地人的心中,像一个实体化的信念,支撑着人们,只要教堂在,就稳得住,就一切都在。

在西西里我们走了四个城市,同行的两个好友都是虔诚的基督徒,自然每到一处总会进到大教堂转转,其中有一处,像是我的囚笼。

教堂并非总是黑暗的,那是有光的地方,只是我们挑选了一个黑暗的时刻,到达时,已近黄昏,阳光已暗,灯还没亮。

落日的余辉从椭圆形的小窗口中透进来,缚在我身上,把影子映的很长,我身后像是监狱的铁门,我在门外,怅然的站在那里,有些不知来处。

那囚笼中是什么?是庞然的怪兽?是狰狞的死神?是虚弱的罪犯?是受伤的天使?是被缚的英雄?还是一个衰老的我自己?

我走过去,手扶着冰冷的铁门,向内望去,空空荡荡的小屋子中,有一扇小木门,通向外面无尽的世界。

废墟与罪恶之城

全部西西里之旅,我唯一清晰记得的城市是Catania,那是个很特殊的地方。

在去往那里的火车上,我从车窗中看到冒着烟,正在流出熔岩的火山,下车后,甚至能明显闻到硫磺的味道,后来想起,这些意象像是充满了寓意。

从车站出来,迎面而来的一切略显破败,我们沿着左边的道路去往预定好的民宿,街道挺宽,街上无人,路边的树上结了橘子,沉甸甸的坠着,伸手可及,那果实表面疙疙瘩瘩,像家乡的丑柑,味道也酸涩。

无人的街道,破旧的建筑,被砸碎的玻璃窗,张牙舞爪的涂鸦,让我很早就提起警觉心,空气中有特别明显的不安氛围,我感觉这里是法外之地,就算有人当场死在这里也不会有人管,走了很久很久,终于到了民宿,房东是个沉默寡言的老太太,大概默认了,这里是贫民区,并叮嘱我们晚上尽量不要出门。

果然,当我们晚上六七点钟购物回来时,街边开始出现一帮一伙的黑人,站街的女人,狰狞的街边店主,以及一些看起来就是地头蛇的家伙。在他们眼中,是如何看待我们这四个新奇的东方游客呢?那些人打量着我们,反复打量着我们。

街边有个乞丐,脸上掠过一丝慌张,但转瞬即逝。

这个地方有一种无可名状的废墟感,我们去到中央的街区,凭空凹进去一个大坑,里面是一片古代遗迹,标明了是古希腊的剧场遗址,始建于公元前七世纪;我们路过一个很大的教堂,可以看出它曾经的宏伟和精致,但现在却完全破败不堪,那不是一种正常的衰老,而是人为毁掉的样子;我们到了当地的菜市场,几乎所有人,无论卖主还是买东西的人,都以一种略带惊讶而敌意的眼光看着我们,仿佛我们是入侵者,闯入了他们的领地。

当然,我知道,作为西西里第二大城市,著名的旅游地,这城市必然有其明媚的一面,而我们来到的,可能恰好是他们的禁区,是不想为外人所知的阴影,西西里是黑手党的发源地,意大利语中的Mafia原本就是指西西里当地的黑帮,后来逐渐代指所有的意大利黑手党,这里不是童话之地,警察的绥靖几乎是必然,也不会有超级英雄为你伸张正义.

这里有一群人,在真实世界中真实的生存着。

第二天清晨,我发现了一座墓碑,居然就在一条小马路的正中间,上面写着,他们的儿子于2012年丧生于车祸,墓碑上的照片清晰可见。

海的睫毛

最终的去处,更像个归处。

Siracusa是个相对少有人来的地方,却让人非常舒服,与Catania的氛围完全相反,一切都很柔和,这是个沿着海边山上的狭长小镇,海边的山崖总会给人一种雄壮的感觉,看层层叠叠的浪打在堤坝上,冲刷着礁石,放眼望去,水天相接,粼粼波光。

我们说,这地方最适合作家,找个临海的小房间,推开卧室的窗,迎面就是无尽的海,会有无穷无尽的灵感。

时间慢到近乎停滞,海风轻扬,时光静好。

当地人非常友善,对会说意大利语的中国人充满惊喜和好感,我们在菜市场买了新鲜的海鲜回来,吃不完的放在门口的小盘子中,不一会就会聚来一群野猫,不争不抢,大快朵颐。

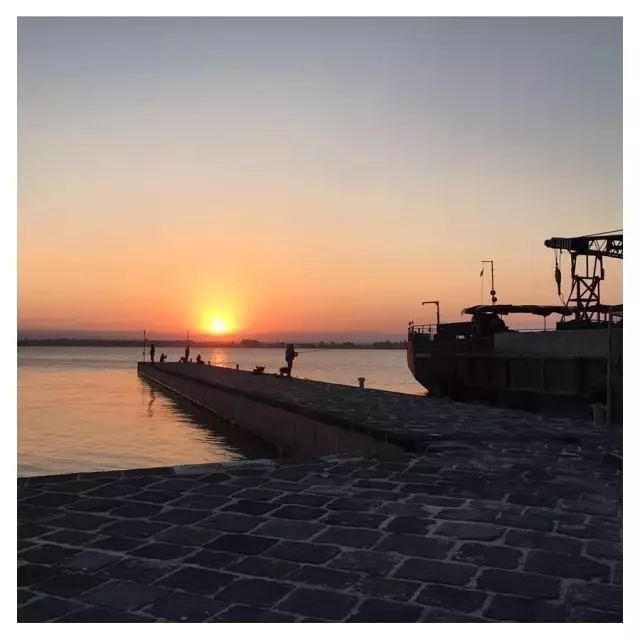

沿着堤坝的楼梯下去,有一处狭长的码头,过去的路上会穿过一群乱石,不那么好走,我问她,去看看吗?她说,那就去吧,现在不去,以后大概也很难去到那里了。

海面上,夕阳坠下,温婉的红色层层蕴开,没人想离开,坐在那里,让人自然想倾吐自己的一切,这些年,来路,经历,感触,事事处处涌上心头,凝望间,却仿佛已倾谈许久,陷入回味中的沉默。我说,这里是海的睫毛,夕阳就是海的瞳孔,明眸深处,天光零落。

沧海合了眼,晚安,世界,梦醒了。

(全文完)

本文作者“清风老舅”,现居Firenze,目前已发表了22篇原创文字,至今活跃在豆瓣社区。下载豆瓣App搜索用户“清风老舅”关注Ta。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。