一个人到处旅行的词语

上海这地方比得上希腊神话里的魔女岛,好好一个人来了就会变成畜生。“哈,夸张!说的是什么鬼”,我一边跟老婆天调侃着,一边带着全家动身前往上海旅行,脑袋中却不停回想着钱钟书先生

上海这地方比得上希腊神话里的魔女岛,好好一个人来了就会变成畜生。

“哈,夸张!说的是什么鬼”,我一边跟老婆天调侃着,一边带着全家动身前往上海旅行,脑袋中却不停回想着钱钟书先生在《围城》里写上海的这句话。

1序幕

我们来到位于中山公园一带的酒店附近,随处可见的弄堂,路两旁的梧桐,充满老上海味道的庭院,凉爽的温度和天气,地上三三两两的小鸟儿,无不让我们全家感到身心舒服。

这时,女儿见到小鸟自然就小跑着去“撩”,小鸟见人来,只是飞到旁边,或稍高一点的地方,然后回头看一眼,接着该干嘛干嘛,若无其事。

“哈哈,这小鸟也不怕人”,老婆和女儿都很是喜欢的说。

回想起这一幕,我才意识到,这即是我们在“魔都”上海体验 “魔幻之旅”的序幕。

酒店附近,看官们能看出是哪里不哈哈

2佛系旅客

到上海旅行,不可错过的景点之一,当然是外滩。

对比广州的花城广场和海心沙一带,不得不说,上海外滩确实要更有味道,更有气派,CBD和老上海的各式建筑相映成趣,而且作为国际大都市,外国游客比广州要多得多。

还是别人拍的图好看

游客照拍完,打车去吃饭。

师傅电话打来,就两句话,直截了当,多余的话一句也不用说。

“你在哪”和“我不掉头哦”。

作为佛系消费者佛系旅客,我自然无所谓,不就过马路等嘛,多大事儿。

吃饭的地儿是一家老字号,发现服务员似乎跟那位师傅也差不多,两个字“没有”就可以解决的事情,她们是真的不会多加一句废话,譬如“不好意思”之类的。

作为佛系消费者佛系旅客,我自然无所谓,不就老字号嘛,广州好多老字号也这样。

接下来的这几天旅行,我才发现,似乎整个上海都是这样的感觉。

为了保持佛系和客观,我打算尽量不用冷淡、高傲、拽、嚣张等等的词语来形容,于是,我找到了“迷之自信”这个新词。

- 小鸟是迷之自信,它们自顾自的玩儿,才不管女儿跑来;

- 滴滴师傅和服务员也是迷之自信,它们自顾自的服务,也不需要跟我废话。

不过我们在上海旅行的这几天,却不停地发现这样的魔幻“迷之自信”。

在广州,派传单一般是等有人走过,小哥才会递过去,路人接了,小哥会说谢谢,要是实在没人接,一些小哥还会拉下面子,说一句“帮忙接一下吧,谢谢”。

在上海,派传单简单多了,只要在地铁坐着,或者在路边停留一阵,不用多久就会有小哥出现,把传单飞快地“扔”到每人的位子上或者塞你手里,也不管你接不接,塞完他就跑。

3魔幻迪士尼乐园

到上海旅行,不可错过的景点之二,当然是上海迪士尼乐园,此处同样离不开迷之自信的魔幻氛围。

我去过香港迪士尼,里面处处都有米奇,游乐设置、草坪花坛、餐厅的饭甚至是沙井盖都是米奇的轮廓,很是有趣。而且,大部分服务员见到游客都是笑脸迎人,看见小朋友还会蹲下跟他们说话,偶尔还会掏出小礼物送给小朋友。

香港迪士尼

而在上海迪士尼,除了门口的大钟、餐厅的米饭和巡游,是完全见不着米奇的影子的,后来我们才发现,米奇人偶只躲在一个小屋子里,需要排队一小时进去拍照。

有人好奇来问小房子前的服务员,“这是干什么的呀?”

“你排队啊!”

没错,她当然不会多说一句话。

我再次重申,作为佛系消费者,不就冷淡点,国内很多景区都这样,多大事儿嘛。

不过,这一系列的魔幻操作,究竟是哪里来的迷之自信?

至于在上海迪士尼景区内随处可见的黄牛,还有随处可见的叫卖纪念品的小贩,甚至验票进去后,第一个和我们说话的人,说的竟然是“门票回收咯,门票回收咯”,这些魔幻经历,这里就不一一细说了,我担心再这样聊下去,我就佛系不了哈哈哈。

我们用手机拍的上海迪士尼

4物质社会

在上海旅行几天,我们全家无不惊叹,这里确确实实是魔都,不是钱钟书先生说的魔女岛的魔,而是魔幻的魔。

上海的魔幻处处可见,我们甚至遇到了好几位年轻的拾荒者,带着时尚的耳机,背着跟我同款的背包,一边摇头晃脑地听歌,一边翻垃圾桶找瓶瓶罐罐,也许这也是一种迷之自信,他们认为拾荒也可以过得很好。

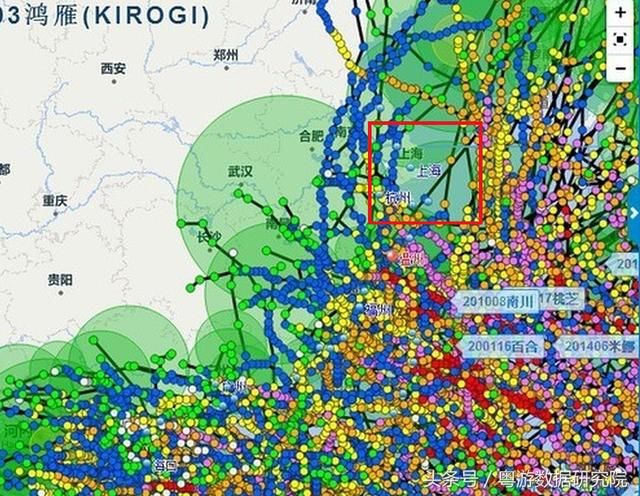

据说魔都的外号来自于上世纪二三十年代旅居上海的日本人,经村松梢风小说《魔都》的畅销而广为流传。而近年来对魔都的认识,据称一是源自二次元,即《中华小当家》(又译《中华一番》)的相关描述,二是来自于上海对于台风的“魔幻”结界,如图。

带颜色小圆是历年台风路径,几乎都绕开上海

有人说,上世纪初上海的魔幻,是因为上海本土文化和外来文化之间的相互渗透、相互冲突,而逐渐使上海拥有举世无双的兼容性,并由此产生了种种奇特的现象。

当下的上海也可以认为是类似的情况,不仅汇聚全国各地的文化,甚至是来自全球各地的文化。

一位马姓大佬提出,“经济基础决定上层建筑”,上海一马当先的发达经济,自然而然成为了多元文化融合和冲突螺旋中心的“引力点”,并且随着经济和文化的相融,逐渐演变成一种生活方式。

我和老婆都发现,上海的美女特别多,大多也穿得特别清凉。一个观点认为,社会上穿短裙的人越多,且裙子越短,越能佐证当地的经济正处于蓬勃发展中,此之谓“裙长指数”,也可以称为超短裙指数,同理还有高跟鞋指数等。

同理,作为佛系作者,我尽量不用“金钱世界”这样的词语来形容上海,但说上海是物质社会,各位应该没有异议吧?

我认为物质社会,并不能说用物质衡量一切,但可以认为“物质”占据了很大一部分的价值取向。

譬如我们到上海博物馆去参观,里面的所有展厅都有冠名,一楼有专门的致谢墙,捐赠300万以上,便可在博物馆留名。

譬如前文提到的迷之自信,也许可以理解为,“收多少钱出多少力”,服务员也许认为他们已经提供了相应的服务,没必要热情也没必要客气。即便是年轻拾荒者,也是符合“收多少钱出多少力”,因为拾荒所得值得他们为之付出劳力。

另外,“物质”占据大部分的价值取向还有这样一层含义:赚取物质本已不易,谋生艰难,生活压抑,我没有义务去提供服务内容范围之外的微笑——这似乎已经成为了一种生活方式。

5给我一个微笑

于是,我想起了另一个相似的物质社会,香港。

不久前,两位法国小哥在香港做了一个视频,主题是邀请路人向镜头展示微笑,见图,很多人是拒绝的,甚至一脸嫌弃,法国小哥也是一脸无奈。

6社畜

所以到最后,我还是理解了《围城》里的那句说话,“好好一个人来了就会变成畜生”,这里的畜生,换成流行语,应该便是“社畜”了吧。

“社畜”一词,同样来自日本,形容上班族,面对巨大压力和超长时间工作而不能自救,彷如畜生一般。

为了在物质社会生存,收我几十块车资的上海滴滴师傅,没必要卖笑,当然更没必要掉头来接我。

最后,肯定有人会问,他们就不想改变吗?

我猜可能不是不想,是难。

美国“新左派哲学家”赫伯特·马尔库塞,其最负盛名的著作《单向度的人》认为:

“发达工业社会成功地压制了人们内心中的否定性、批判性、超越性的向度,使这个社会成为单向度的社会,而生活于其中的人成了单向度的人,丧失了自由和创造力,不再想像或追求与现实生活不同的另一种生活。”

并提出这样的观点:

“思想和行为在多大程度上同既定现实相符合,它们就在多大程度上表达着一种对维护事实虚假秩序的任务作出响应和贡献的虚假意识。”

说人话就是,前面提到短裙为例子,可以认为是个人追求自我展示,可以认为是美女追求生活的美好。但如用《单向度的人》的观点解释,穿短裙不过是个人不自觉地在迎合整个社会的“单向度”而已。

也就是说,即便你个人渴望改变,但身处物质社会之中,不自觉便会冷漠起来,迷之自信起来,并且不自觉地,熟练地,把物质作为衡量事物的主要准绳。

7最后的最后

这里并非数落上海的不是,佛系的我尽量中肯,上海的友好我们全家也感受得到。抱着女儿进地铁,让座者众,旅行遇到小问题,说着纯正上海话过来帮忙的大妈大爷,一下子突然就会冒出三四人,哈哈哈。

上海之旅故事最后的最后,我们吃着晚饭,我爸突然来了一句,“你说你在广州多舒服啊!”

哈哈,具体什么意思,我就没问了,也许魔都的魔幻,老人家也体验到了吧。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。