旅行论文开头结尾

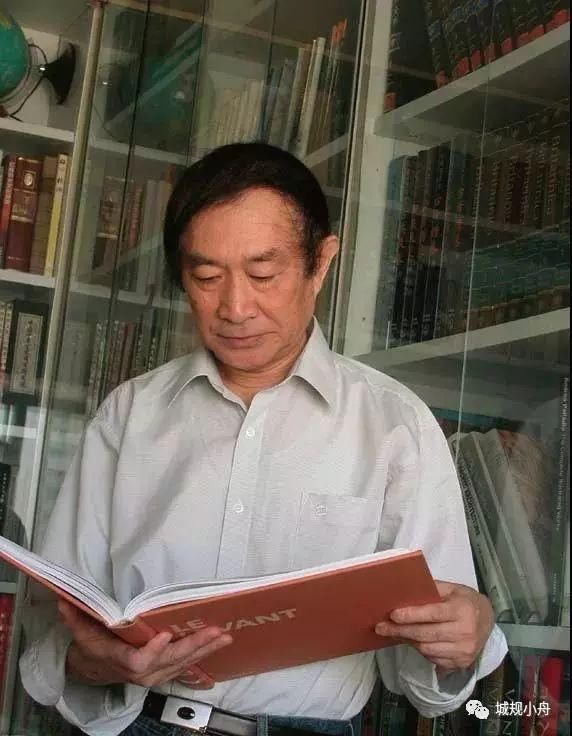

4月2日,中国城市规划学会特邀理事、中国城市规划设计研究院研究员、学术顾问王瑞珠迎来78周岁的生日。王瑞珠主攻建筑理论、城市及建筑史、历史环境保护及规划,其编撰的《世界

4月2日,中国城市规划学会特邀理事、中国城市规划设计研究院研究员、学术顾问王瑞珠迎来78周岁的生日。

王瑞珠主攻建筑理论、城市及建筑史、历史环境保护及规划,其编撰的《世界建筑史》系列是在实地考察和收集原始素材的基础上,结合国内外最新研究成果撰写的多卷本世界建筑通史(正在陆续出版中)。2003年,王瑞珠当选中国工程院院士。

本文原载于《中国工程院院士自述》第二卷(2008),讲述了王瑞珠的求学和工作经历,以及从54岁开始编写建筑史的感悟。

本文字数:5475字

阅读时间:17分钟

中国工程院院士 王瑞珠

1940年4月 出生于湖南省衡阳市(祖籍山西)

1951~1957年 衡阳铁路职工子弟第一中学(初中、高中)

1957~1963年 清华大学建筑系

1963~1970年 建工部建筑科学研究院(现中国建筑科学研究院)

1970~1984年 国家建委一局

1981~1984年 法国巴黎建筑学院(UPA6)进修(国家公派)

1984~至今 中国城市规划设计研究院(研究员、学术顾问)

湘江

1940年4月,我出生于湖南省衡阳市。父亲原籍山西,是个毕业于北洋大学的机械工程师,母亲则出身于天津一个官僚世家。当时,衡阳正面临着日寇进攻的严重威胁。在一次空袭中,怀着我的母亲只是因为躲在一张结实的桌子下才幸免遇难。童年时代的我,只记得全家跟着父亲,在战乱中到处奔波,从湖南入广西、进四川,抗战胜利后,又辗转到东北,直至到北京(当时叫北平)后,才暂时安定下来。

这时我已经七八岁了,还从没有上过学(更别提什么幼儿园了)。仗着母亲(她曾受过良好的师范教育)那点“家教”,斗胆插班上了三年级。但没上多久,学校生活还没完全适应,全家又随在铁路局工作的父亲南下。不知是巧合还是缘分,刚好又回到我的出生地衡阳。

衡阳是当时粤汉铁路总局的所在地,铁路职工子弟小学和中学都设在这里。趁这次转学和解放后重新编班上课的机会,我又连续跳班上了五年级。怕我跟不上,长我10岁的姐姐当仁不让地代替母亲担起监督的重任,当时我心里也没底,只得在她的督促下老老实实“认真”了一把。没想到,期末发榜,我竟然得了班上的第一名。

其实,对名次我倒并不太在意,这次经历只是使我认识到,只要努力,许多事情都是可以做到的。此后,学校转人正规,我也按部就班,从小学升入中学。当时的衡铁一中,和年轻的共和国一样,正处在上升时期,充满了朝气,教育水平和质量在湖南省都名列前茅。正是在这个位于湘江东岸山坡上的学校里,我度过了自己的中学时代……

自左至右:小学、中学和大学时期

中学演出获奖的照片,后排右三为王瑞珠

清华园

1957年,我以第一志愿考入清华大学建筑系,迈出了决定我今后人生的第一步。

1957年的高考形势相当严峻,受当时的政治气候影响,全国的录取名额一下子压缩到10万零7千。当时我之所以填报建筑系,主要因为它是清华唯一的六年制专业(打开清华的介绍材料第一个就是它,其他系是以后才改为六年的),同时还要加试美术(这对于小时喜欢画画的我也算是个优势)。同时还有一个潜在的因素是考虑到自己的家庭背景(高中几年我虽是班干部,但由于家庭出身和所谓“海外关系”,一直未能入团),未敢报像“工程物理”这样的敏感专业。

对我这个来自湘江边上的17岁青年来说,清华曾是那样的遥远、那样的神圣。而如今,她就在我眼前。大礼堂、二校门、清华学堂,它们或许并不显得特别宏伟高大,然而这又有什么关系!这些朴实无华的建筑,连同它们之间的那片草地和背后缓缓流淌的小河,毕竟,这就是——清华!

王瑞珠和老M(承新)在水木清华

20世纪50年代后期的清华,并不是“世外桃源”。反右、红专辩论、大跃进……一个接一个的政治运动不断冲击着正常的教学活动,然而清华的优良学风和传统并没有因此丢失。当时的建筑系馆就设在“清华学堂”,精美的曲线大楼梯和宽敞的廊道上,陈列着大卫的雕像、各式斗拱和爱奥尼柱头,资料室的墙上挂着大幅的水墨渲染图,处处昭示着这是一座艺术的殿堂。头一天晚上去大图书馆,推开阅览室沉重的大门,眼前的一幕使我惊呆了:明亮的日光灯 下,望不到尽头的一排排桌台前坐满了埋头研读的青年学子,桌上堆满了书籍、笔记本和计算尺等用具,然而整个大厅却安静得似乎掉一根针在地上都能听得见。那晚,我终究未敢进去,生怕打扰了里面的宁静气氛……

在宿舍里

从那以后,图书馆就成为我经常的去处。在那里,我如饥似渴地读了大量看似和专业无关的“杂书”,包括达尔文的《物种起源》、《比格尔号旅行记》,莱伊尔的《地质学原理》,恩格斯的《自然辩证法》等等。不过,在这期间,对我人生影响最大的一本书还是艾芙·居里所写的那本有关她母亲的著名传记。其中的一段话令我终生难忘:

“怎么会有人觉得科学枯燥无味呢?还有什么东西比支配宇宙的不变定律更为迷人?还 有什么东西比发现这些定律的人类智力更为神异?……和它们比起来,小说显得多么空虚,神话显得多么缺乏想象力啊!”

科学家在探讨客观规律方面所表现出来的热情和勇气,特别是他们所采用的那种实证方法给我留下了深刻的印象,由此产生的结果更是令人神往。正如达尔文在《物种起源》结尾处所说:

“望一眼林木丛生的河岸,无数的植物覆盖其上,鸟儿在丛林中鸣啭,昆虫在其间飞舞,蠕虫在湿土中穿行,这些构造精巧的生物彼此如此不同,却以同样复杂的方式相互依存,并用在我们周围发生作用的那些法则产生出来,这该是何等的奇妙!”

为什么不能用同样的方法检测人类建筑活动的现象和历史呢?如能通过探求它的本原,于错综复杂的现象世界中找出不变的法则,并由此寻得新建筑的方向,岂不是同样美妙?正是在这样的思想鼓舞和驱使下,我开始对建筑史产生了浓厚的兴趣并有意识地转向这方面的研究。

很快建筑史这门学科就以它那独特的魅力深深吸引了我。课堂上老师讲的那些内容已不能满足需要,而有关的外文资料绝大部分都是俄语,为此我花了很大的力气“恶补”此前不感兴趣的俄文。系图书馆里那几卷苏联建筑科学院编写的大部头建筑通史遂成为我的主要知识来源。人类几千年的建筑遗存,一个又一个的建筑奇迹,就这样在我眼前逐一显现。当时的感受就好像冒险踏进了一个神秘的原始森林,每深入一步都能发现新奇的风景。

不久我就意识到,建筑虽是人类最古老的活动领域之一,积累了大量的素材,但用其他实证科学的标准来衡量,在理论认识上只是一片未被开垦的处女地!这一“重大发现”令我无限兴奋,它激起了我心中的强烈愿望,要向这一未知领域前进。

现在回忆起来,应该说,从20岁到22岁这两三年期间,是我思想最活跃、最敏锐的时期,也是在学术研究这块园地上收获最大和人生最快乐的时光。在当时建筑系的学生中,我这种表现大概颇为“另类”。当大部分同学都把时间花在设计这门主课上,在专业教室里挑灯夜战时,我却早早结束战斗,钻进了图书馆。那里是我的天堂,我的圣地。在那里,我可以让思想自由驰骋,终日沉浸在追求的幸福中;在那里,每天我都有新的收获、新的发现,有新的兴奋点相伴。随着知识的不断积累,各地建筑发展的图景开始在头脑中逐渐成形,各时期建筑演变的线索也越来越清晰,同时又不断有新的问题和疑惑出现,吸引着我继续前行。到1962年底,在新年的钟声即将敲响之际,我终能将一本16万字的论著《建筑理论原理》(初稿)交到此前听过我“宏论”的一位同班好友手中。

毕业前夕,王瑞珠收到一封梁思成先生的亲笔信

在清华的这几年,构成了我人生的第一个重要阶段。它不仅确立了我今后的科研方向(尽管只是形成了一个大的框架,许多细节还有待深入),同时也奠定了我的人生道路和价值取向。一个在科学研究和探索未知的道路上尝受过如此欢乐的人,既不会因一时的挫折而消沉,更不会为仕途升迁或物质利益所诱惑。

磨难

毕业后,我被如愿分配到原建工部建筑科学研究院。在我充满信心前去建研院报到的时候,前程似乎是一片光明,鲜花似锦……

可是,我哪能想到,实际上要到17年之后,我才能再度拨转人生的航船,驶向梦寐以求的那片圣土;而全力投入这件工作,则要到整整 30年之后!

呵,30年,况且这是在人生精力最充沛的阶段!下放劳动,四清运动,设计革命,在不断的机构变动中,学建筑的人在建筑科学院里已无容身之地(更不要说从事理论与历史研究了),在接下来“史无前例”的年代,经过批判和被批判、审査和被审査一番折腾之后,“臭老九”统统下放“五七干校”,然后被分配到全国各地……

我和妻子举家迁到湖北“大三线”的山沟里,在队组里从“小工”干起。脚手架上运砂浆,高铁塔上刷油漆,日复一日,年复一年,充分发挥着身强力壮的专长。只是作为一个“五一六疑犯”,还要时不时接受批判,有点扫兴。随着时光的流失,青年时代的理想,变得越来越遥远,几乎幻化成不可能实现的梦;然而在心底深处,希望却未曾泯灭,似乎是应了哪位诗人(好像是王尔德)的话:

我们生活在受难的底层,

但总有人不忘抬头,

仰望星空……

巴黎

随着“四人帮”的倒台,希望的曙光终于出现。1980年,第二批国家公派留学人员选拔通知下到我所在的建委一局。其中有一个去法国的名额。

人生能有几回搏?我决定一试。就这样,在持续了17年的低沉之后,我终于开始迈出了决定人生道路的又一步。初试通过,接着是政审、体检、业务考核……最后在10月份举行的全国外语统考中,在北京语言学院考点,我以法语第一名的成绩出线。在改革开放的大潮下,留学的大门终于向我缓缓敞开。

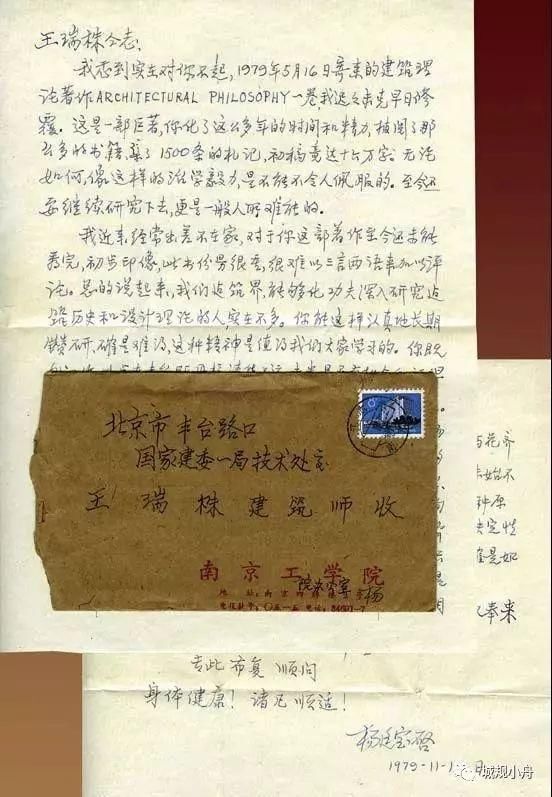

1979年,王瑞珠将大学论文的缩写本寄了一份请杨廷宝先生指教。杨廷宝先生回信给予鼓励,并提出了自己的看法

命运的转折是那样突然,当巨大的波音747腾空而起的时候,我还难以相信这一切都是现实。飞机在夜空中缓缓向上爬升。泪水逐渐模糊了视线:再见了,祖国,这生我养我的土地;再见了,日夜相伴的亲人!我闭上眼睛,仰倒在座位上,却难以入眠:想想吧,在飞机的那一头,是法国,是巴黎!是百科全书派学者的故乡,笛卡尔和巴斯德的祖国,居里夫人生活和工作过的地方……

大巴载着我们驰入巴黎市区。“城岛,巴黎圣母院!协和广场!”看到那些谙熟于心的景色,我禁不住喊出声来。同行的几位留学生惊奇地转过头来,“你来过这里?”“不”——我低下头,颇有点不好意思——“没有,只是书本上看过”。

巴黎,在我们这些刚刚经历了“文革”噩梦的人面前,不啻展开了一个全新的世界。在这里,你可以接触到各种各样的人,听到各种观点,欣赏各种流派的艺术,也可以自由发表各种见解,不管人们是否同意你的看法,都不会对之进行干预。在城区漫步,你能强烈感受到在她的每一条街巷、每一栋建筑,乃至每一块石头中传递出来的文化信息。城内处处可见女体雕像,然而意境却是那样的美。那半仰着躺在卢浮宫草地上的,是马约尔的名作《塞纳河》;在老医学院门厅里,一尊朴素的少女像正缓缓揭开衣衫,下面刻着一行字:在人类面前逐渐显露出自身奥秘的大自然。如此浪漫的想象、如此清纯的境界,处处昭显着法兰西民族的禀性。

1982年有一段时间,我住在巴黎老拉丁区的学院路。从我的住地到巴黎圣母院所在的城岛,不过几分钟路程。住地一侧的法兰西学院是法国历史最悠久的学院之一,是和居维叶、安培、米什莱、商博良等伟大学者的名字相联系的学术圣地。在它的边上,就是多少个世纪以前被人们形容为“宇宙缩影”的巴黎大学(索尔本)。就连圣米歇尔大街上的传统书摊,也在不断向人们宣示着拉丁区的文化渊源……

我常在傍晚,沿着屋后一条向上坡起的小巷,到万神殿所在的小广场上去散步。在这个苏夫洛用毕生精力建成的国家祠堂的巨大山墙上,戴维的雕刻和下方巨大的题铭(其全文是:“献给伟大的人们,祖国感谢你们!”)告诉你,这里安息着法兰西最优秀的儿女:雨果、伏尔泰、左拉、米拉波、拉格朗日……在它的穹顶上方,1849年年轻的傅科曾挂起了他证明地球自转的摆锤。 广场上卢梭和高乃依的雕像使人们记起法国在哲学和文学上的伟大成就。旁边的圣热内维也芙图书馆曾是当年那个穷学生玛丽·居里刻苦自修的地方。毎天晚上,她都“坐在一张长方形大桌子前面,手抱着头,一直工作到晚上10点钟图书馆关门的时候才走”。

在图书馆那沉重而古老的大门上,一张朴素的卡片载明,至今,这里仍是晚上10点关门。

神奇的传统!

巴黎美术学院(École des Beaux Arts)是近代西方——包括美国——建筑教育的策源地。1968年后,建筑专业从这个位于塞纳河畔的著名建筑中分离出来组成许多小的学院(UPA),但各学院仍属美院系统。我所在的UPA6是其中最大的一个。由于传统上把建筑和雕塑、绘画并列,一律视为“艺术”,因此没有设学位制。这对我倒是一个有利因素,这样我就不必在论文写作和繁琐的文献考证上下太多的功夫,将更多的时间和精力用于对各国进行实地考察。

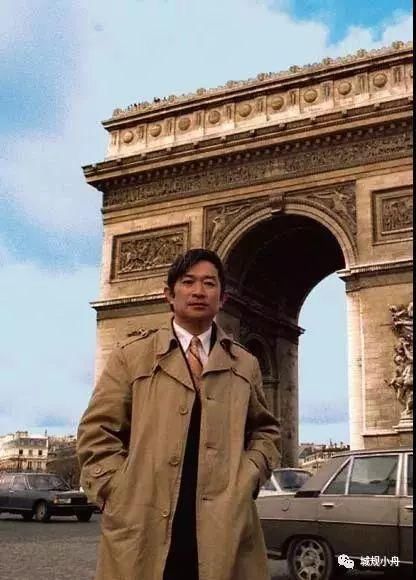

巴黎进修期间(1981~1984年)

这是我第一次有机会有计划地大量考察真实的古迹。那些以往只有从书本和图片上才能看到的建筑,如今都真真切切地展现在眼前。建筑是空间艺术,生动的文学描述、逼真的摄影记录,甚至是音像俱全的影片和电视,都无法替代现实环境的真实感受。晴空下直面雅典卫城的秀美残柱,月光下遥望大漠深处金字塔的壮阔背景,那该是一种怎样的经历,由此在心灵深处所产生的震撼和激荡又怎能用语言来表达。处在德尔斐圣地的青山峡谷之中,赤足踏在略带凉意的青草上,你能感到一种刹那间融入天地之间的舒畅与快适。你似乎也和古代的希腊人一样,恍若置身于“世界的中心”(古希腊人认为这里是世界的中心并在正中立石为记)。那样的感觉,也许只有朝圣者在历经千辛万苦到达目的地后的心情才能与之相比,那是一种发自内心的骄傲和自豪。正如多少年前拜伦所云:

多少大诗人因山川阻隔无法和你相逢

……

多少人向往,却见不到你的姿容。

在国外的这几年,构成了我人生中的第二个重要阶段。尽管每天都超负荷工作12小时以上,特别是在各地考察时,有时连饭都顾不上吃,甚至为了赶时间在火车站的长凳上过夜,体重也从出国时的65公斤降到51公斤,然而,和每天能享受到的幸福相比,这点辛苦又算得了什么!面对如此丰厚的回报,就连以前所受的那些磨难和挣扎,也都是值得的了 [考察纪行:详见《国外历史环境的保护和规划》(建设部科技进步一等奖)]。

使命

1984年初,我如期返回日夜思念的祖国。在一番奔波之后,调入现在的工作单位。9年后,在建设部和中规院各级领导支持下,“世界建筑(含城市)史”课题启动并于次年正式立项。 在大学毕业后30年,我终于能在一个理想的宽松环境里,去一步步实现青年时代的理想。

2003年,我被选为工程院院士。然而我心里明白,对我来说,事业只是处在起步阶段,真正的“重头戏”还在后面。在向工程院学部大会进行陈述时,我着重说明,“近代建筑史学,特别是世界范围内的建筑史学,从18世纪兴起以来,几乎一直为西方学者所垄断。在进行实地考察研究、取得第一手材料的基础上完成一部中国人自己撰写的世界范围内的城市和建筑通史,曾是我国建筑和城市规划工作者,包括老一辈学者在内长期以来的共同愿望”。

《世界建筑史》系列图书,是王瑞珠这些年来的主要工作。全书16卷40余分册,已出版11卷28分册

因此,我从没有像现在这样,感到时间的紧迫。我们这一代人,被耽误的时间太久,五六十岁了还在做本来三四十岁时就应完成的工作。我不知道,在有生之年,能否完成既定的目标;更不知道,后人将对这些工作如何评价。我现在能做的只是尽量把握住今天,至于结果如何,则不是我能左右的。正所谓“谋事在人,成事在天”。我只希望,在人生的最后一刻,回首往事,能够无愧地说,我已尽了自己最大的努力。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。