眼镜想旅行恶搞

如果你喜欢我们的文章,请设“置顶”哦~点击上方“蓝小姐和黄小姐“ → 点击右上角“...” → 点选"设为星标 ★ "本文转载自公众号“奇遇电影”(cinematik)最近,杜汶泽在香

如果你喜欢我们的文章,请设“置顶”哦~

点击上方“蓝小姐和黄小姐“ → 点击右上角“...” → 点选"设为星标 ★ "

本文转载自公众号“奇遇电影”(cinematik)

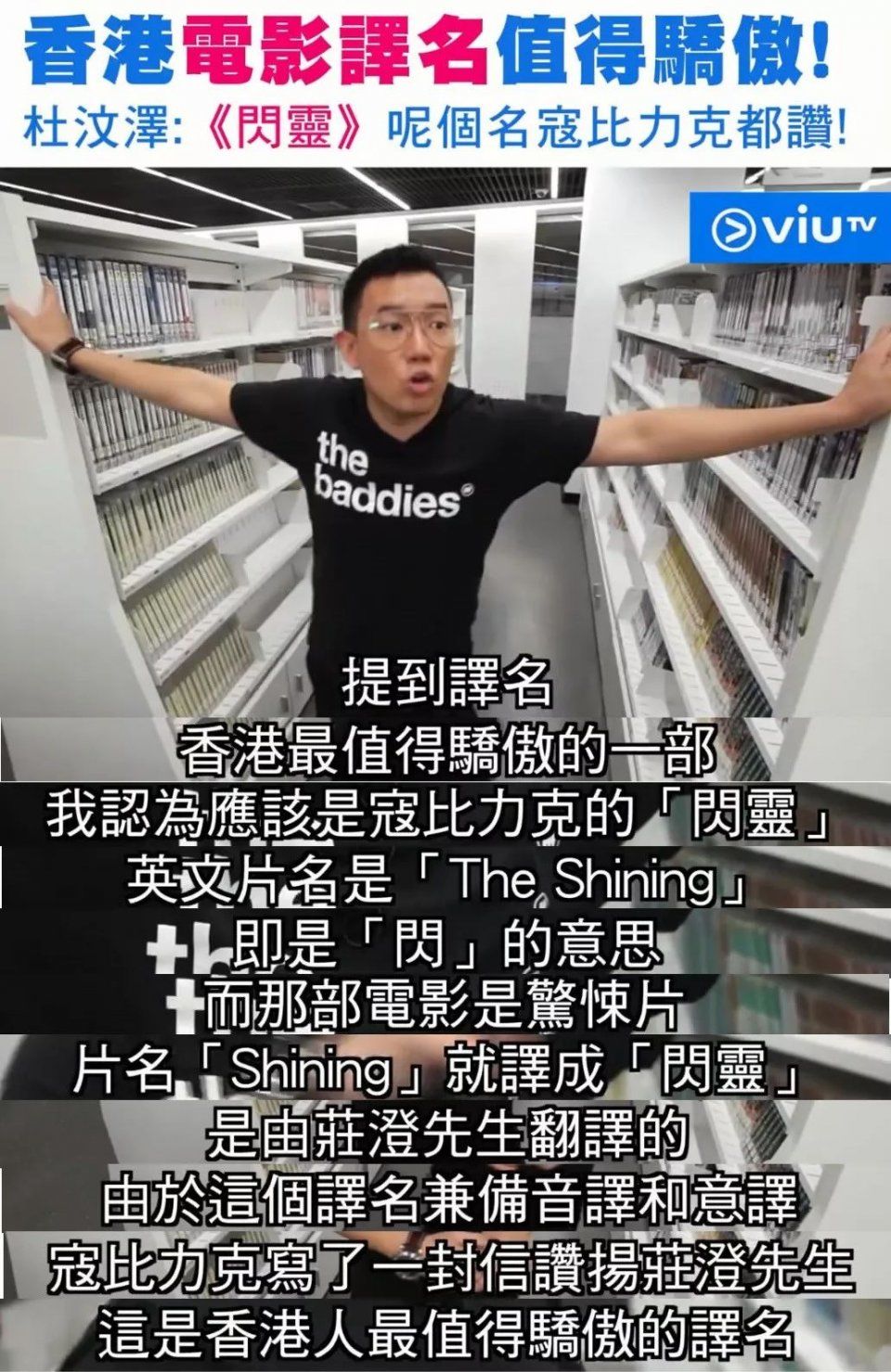

最近,杜汶泽在香港某节目爆料,《闪灵》这个港版译名由于翻译精彩,当年大导演库布里克(Stanley Kubrick)专门给这个译名的创造者庄澄写了封感谢信。

《闪灵》1980年在美国首映,1983年由美商华纳引进到香港。

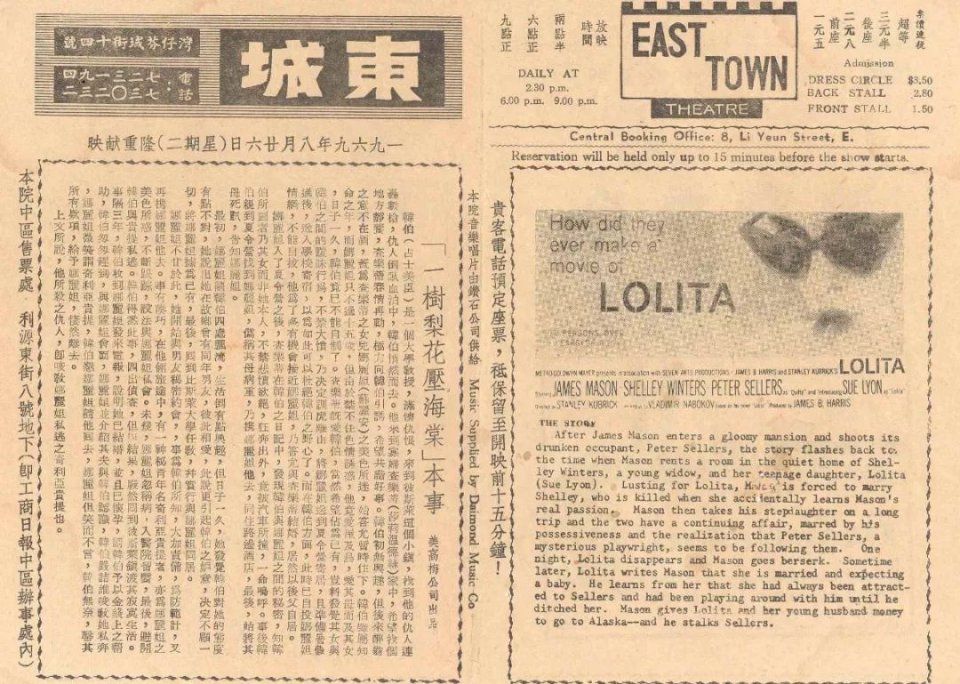

▲香港的报纸小广告

那时庄澄刚进入新艺城的母公司金公主做电影营销推广,所以有机会替这些“西片”改名字。

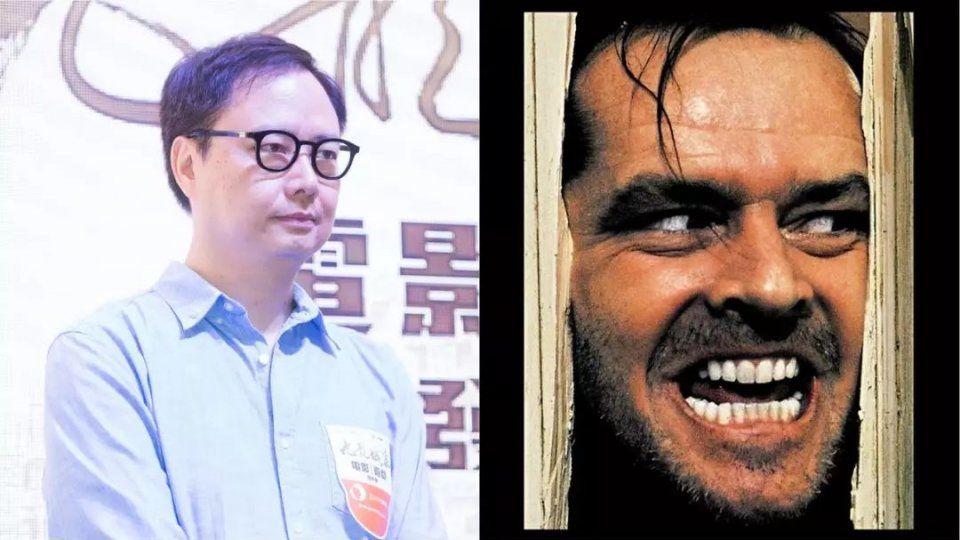

庄澄是谁?寰亚娱乐创办人之一,香港电影编剧家协会主席。你未必熟悉他,但他发行的《志明与春娇》、《无间道》、《头文字D》你一定耳熟能详。

▲庄澄

除了《闪灵》,出自庄先生手笔的还有《轰天炮》、《未来战士》、《末日战士》(Mad Max 2:The Road Warrior)等。

《闪灵》对于香港有这么大的影响力,那么庄澄是怎么样想到的呢?他在接受《香港01》访问时,指史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)希望《The Shining》的中文戏名发音可以和shining发音越接近越好:「shining就同闪好似,那我再加多一个灵啰,其实没什么难度,好短时间就想到,难就难在要想多几个让香港负责人拣。」庄澄当时在电影公司做copywriter,而《闪灵》这个名字亦是由他自己创作。讲到被寇比力克写信赞赏,庄澄亦觉得很开心,但那封信就并未保留。

Via 《香港01》

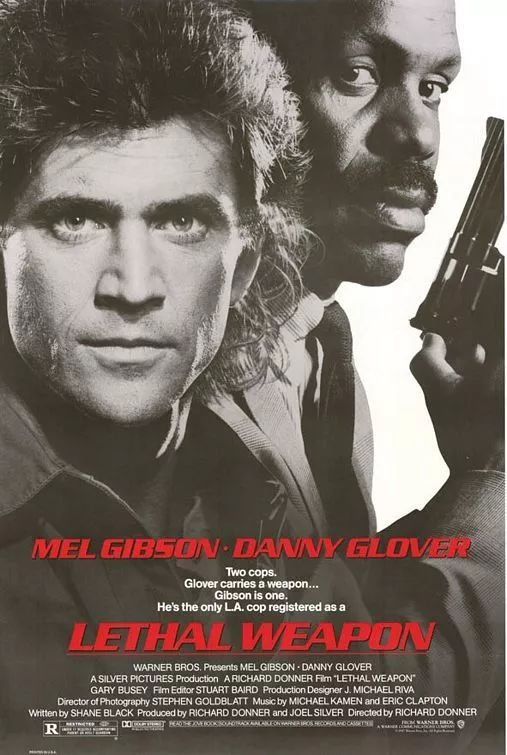

录像带和VCD时代最受欢迎的品种之一,《轰天炮》(Lethal Weapon),这个港版名字在内地一直被沿用,作为始作俑者,庄澄颇为引以为傲。

因为我是严重违反(海报内容),尤其是西片,它的是两个人的嘛,一个黑人(Danny Glover),一个Mel Gibson,但我不觉得电影主要是两个人啰,我觉得电影主要是一个人,这个人的爆炸力好强啦,所以我就觉得这个名字才对。

▲ 《轰天炮》可能比《致命武器》更为内地影迷熟悉

看出来没?香港人的电影片名自有一套翻译哲学,我们日后要再群嘲人家的片名的时候,要慎重了。

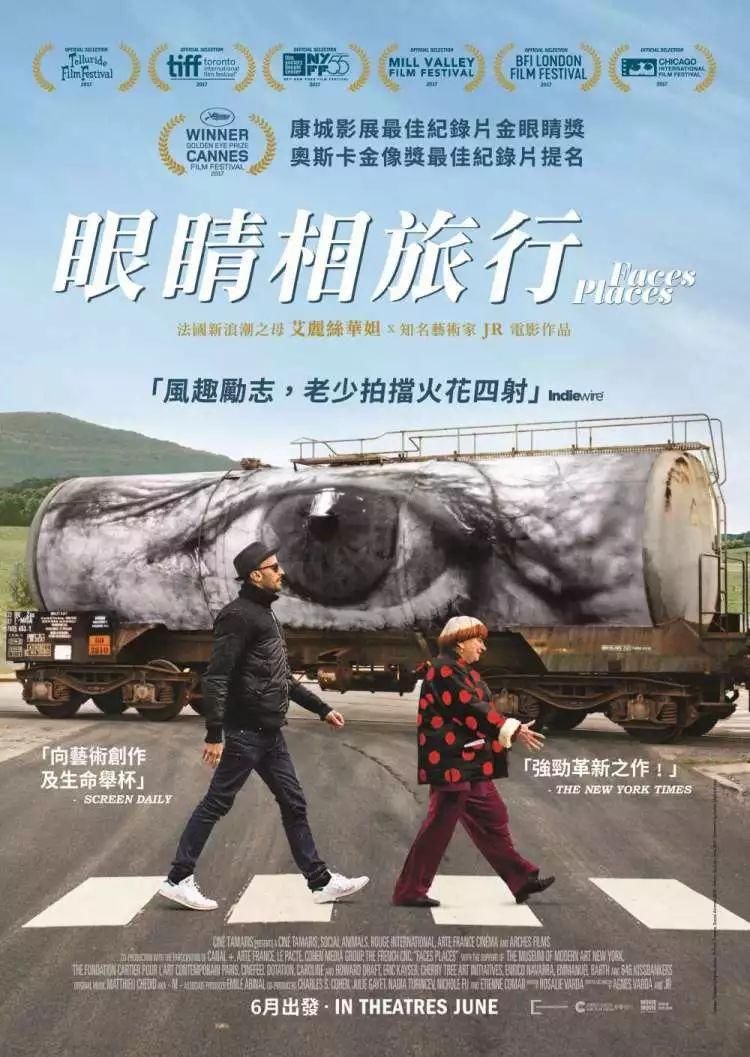

不过我们还是很多疑问啊。比如说去年新浪潮老祖母获得一致好评的《脸庞,村庄》(Visages, villages)最近在香港公映,被译为:

捉不到头脑是不是?这个梗可能只有80后香港人才明白了:来自“四大天王”黎明1999年的名曲《眼睛想旅行》,2006年被杜汶泽以恶搞的方式翻唱,红遍社交网络。

所以片方觉得,《眼睛相旅行》既没离题又能贴近年轻人,一举两得?

就这些问题,我们采访了一下香港百老汇电影中心的资深节目策划麦圣希先生(Gary)。百老汇背后是安乐影视,是全港最大的艺术电影发行院线,而Gary在百老汇任职超过20年,对此可说很有说服力了。

出乎意料的是,Gary说,纵使香港译名花样百出,其实都是经过片方同意的。而且,《不得鸟小姐》这类片名都需经过美国片方的认证。

“我们翻译好的中文名字,也要按照字面意思再转译回英文给美国的制片公司,经他们同意才能用。”

所以美国人也觉得没问题?

“一般他们了解了意思之后不会有异议。但也有对方觉得译名意思太花哨,打回头的情况。”Gary说。

而且,问香港人自己觉得香港电影译名如何。他们大多表示,香港译名没有什么理解上的问题,不过偶尔也有人在社交网络上吐槽一下,主要是觉得太过思维定式了。

▲ 香港的网红“伯赖”在YouTube做了这条视频吐槽港产译名太多思维定势,套路用得很旧

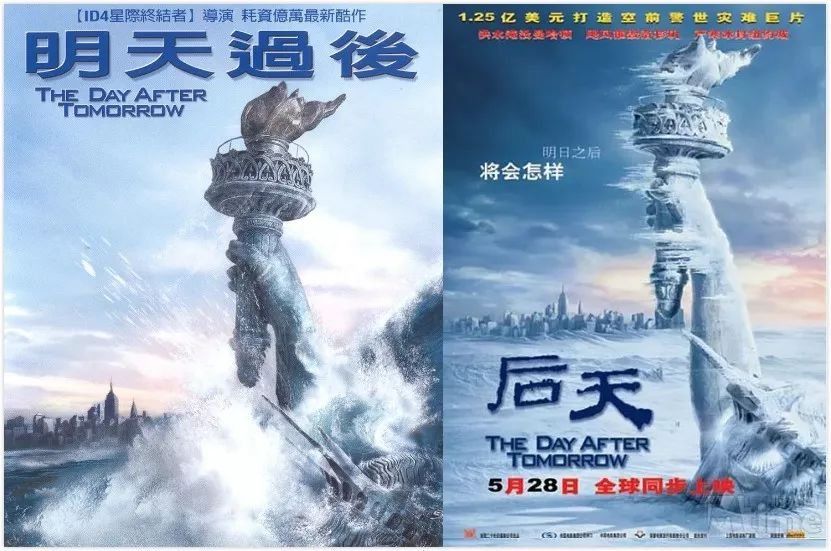

▲ 香港的网红“伯赖”在YouTube做了这条视频吐槽港产译名太多思维定势,套路用得很旧反而,大陆译名则是被吊打的对象,香港人最不明白的是,大陆对直译的执念之强大,硬生生把The Day After Tomorrow翻译成《后天》(他们都叫《明天过后》或者《末日浩劫》)。

翻译差异,说到底是文化差异。

香港译名千奇百怪,其实背后的政治、文化心态亦有迹可循。

不能一笑了之,也不能光凭好或不好来粗暴看待。

所以,你真的看懂港产译名?

蝴蝶鸳鸯派

仔细研究电影中文译名的影迷,会发现一批诗情画意、古色古香的中文译名:

《魂断蓝桥》《廊桥遗梦》《乱世佳人》《独留青冢向黄昏》《美人如玉剑如虹》…

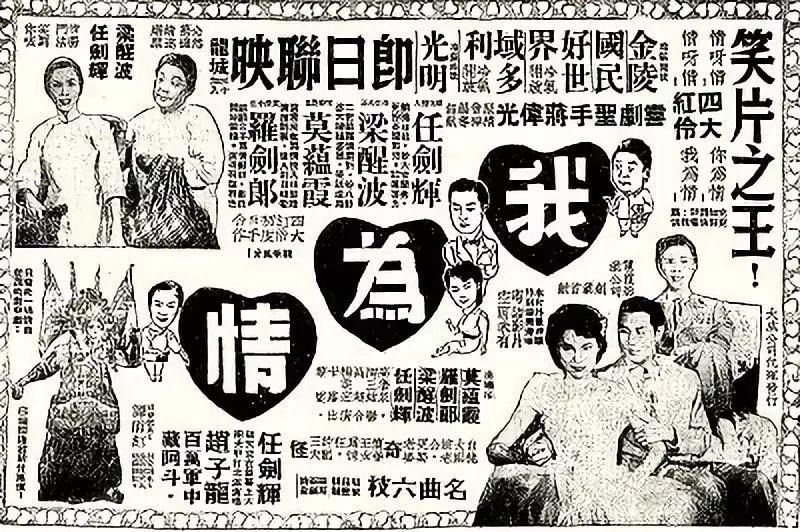

这些源于民国时期,西方商业电影进入中国市场,当时好莱坞八大影业公司在上海都设有办事处。

上海当时报刊业发达,从“副刊”发展起来的一批“鸳鸯蝴蝶派”作家。他们有深厚的古文修养,读写无数的旧小说,也成为民国时期外来西片的译名翻译者。

▲民国时期的上海电影业发达,沪上各大电影院与好莱坞同步上映。这类片名充满“鸳鸯蝴蝶派”气息,若说译名的“本地化”,当时做得更早更彻底

他们翻译的片名颇得古诗词的意味,以便吸引通俗小说的受众和读者。

建国以后,有很长一段时间,西片都无缘进入大陆市场。但有部分经典影片流入香港,以前古韵十足的译名学派也沿袭了下来。

这些影片大多是30年代到90年代,集中围绕缠绵爱情或者荡气回肠的故事展开,旧时的翻译既含蓄,又令人浮想联翩。

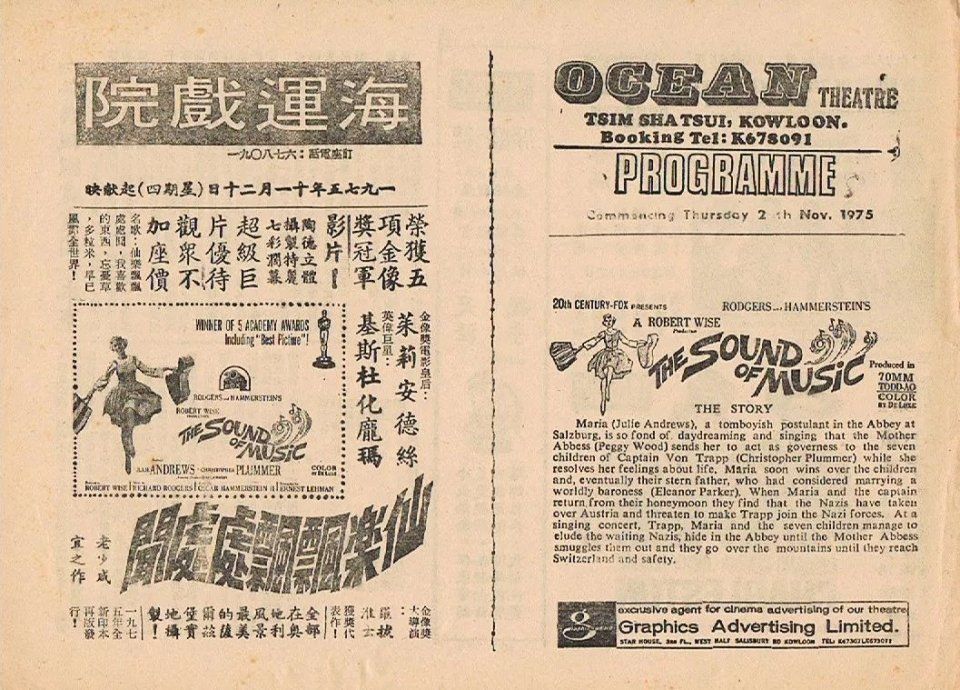

有的像七言绝句,1965年的《春花秋月不了情》(Darling, 《亲爱的》),1980年的《仙乐飘飘处处闻》(The Sound Of Music, 《音乐之声》),1963年的《风流剑客走天涯》(Tom Jones, 《汤姆·琼斯》)…

▲《音乐之声》被翻作《仙乐飘飘处处闻》,这个「戏桥」显示,它从1975年11月11日开始在香港公映,其中一个影院便是「海运戏院」,这个电影院到现在还存在,大家下次去香港可以膜一下

译名中也不乏五言律诗(其实是借用现代诗和歌词式):

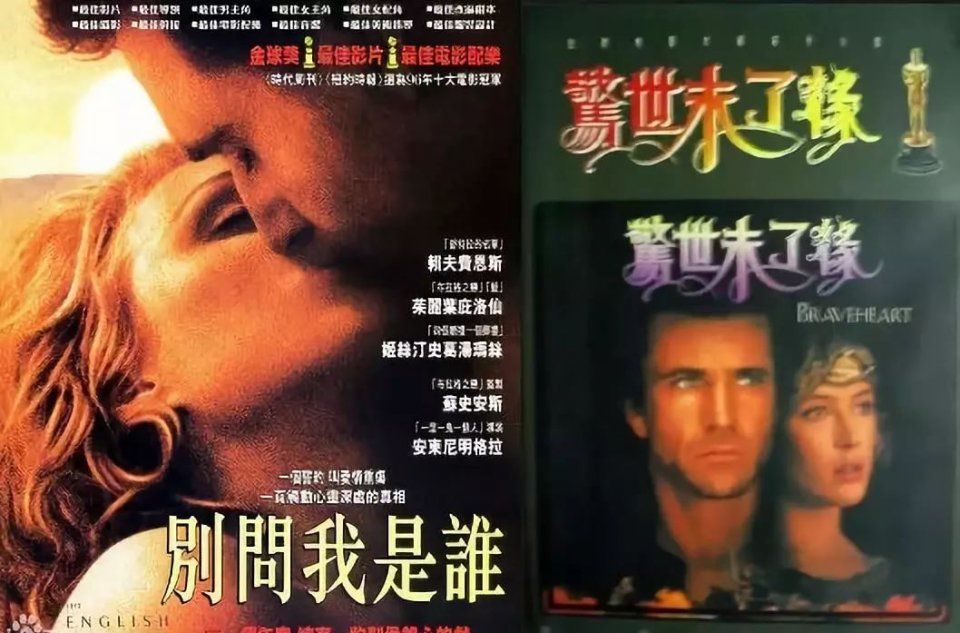

史诗巨作《英国病人》改装成《别问我是谁》,摩根·弗里曼出师之作《为黛西小姐开车》幻化为《山水喜相逢》,苏格兰民族英雄片《勇敢的心》变成了《惊世未了缘》…

经典的如1990年,朱丽叶·罗伯茨的《Pretty Woman》,大陆译作《漂亮女人》,台湾《麻雀变凤凰》。而香港《风月俏佳人》把罗伯茨原是一名风尘女子的属性,点到不说破。

同年的《Ghost》一度被奉为爱情圣经,如果单靠直译《幽灵》显然无法做到。而港译《人鬼情未了》可谓十一分传神。

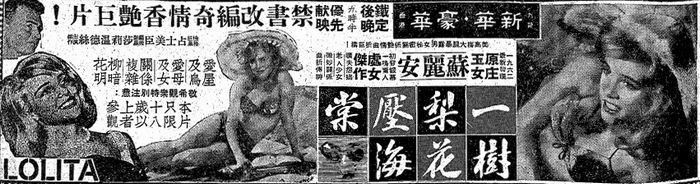

更经典的则莫过于《洛丽塔》1962年在香港公映时便被传神地译为《一树梨花压海棠》了。

那按照这个命名原则,

《后来的我们》的港产译名应该叫做《北国情鸳惊梦散》;

《超时空同居》的港产译名应该叫做《阴差阳错续前缘》;

《羞羞的铁拳》的港产译名应该叫做《打错鸳鸯配错郎》;

《芳华》的港产译名应该叫做《吾失君来君失我》;

《塔洛》的港产译名应该叫做《天涯望断来时路》;

……

问题来了,这些拿腔拿调古色古香的仿古译名,我们为什么不会反感反而觉得译得妙?这些也都是港产译名的一部分。

100%香港制造

香港译名最出挑的还是100%纯“香港制造”的那一挂。

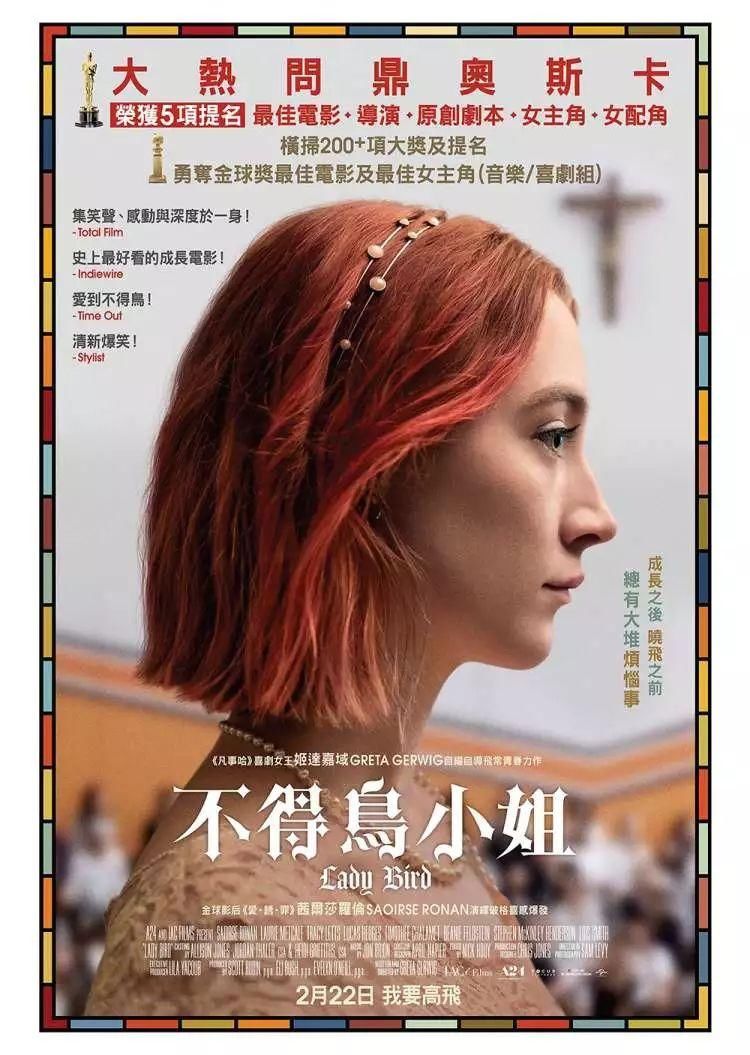

你一定还记得今年的《不得鸟小姐》,你们说香港译名是故意用“家禽”打三级擦边球,博关注。

这都没错。可是片方接受这名字。

如果你略懂粤语和懂香港社交网络的思维,这译名其实很妙:

一来谐音梗:bird跟“不得”音近,又是“鸟”的意思;

二来,“不得了”也没有偏离剧情:伯德小姐的确“了不得”啊,道破她中二少女年少轻狂;

三来,片中也确有女孩一直“不得鸟”的桥段。

▲伯德小姐最后也没得到这只「鸟」

香港人民抖这个机灵,我是服的。

不过不是所有的机灵,香港以外的观众能明白的。比如法鲨有部讲述残酷青春的文艺小电影《鱼缸》,在香港那儿成了《90后少女性起义》。

▲起义???

换个思路,你以为是影迷自己在家煲片呢。要哄人掏钱进电影院,不耸动点能行吗?

再说个厉害的,《死亡录像3:创世纪》的猎奇向译法是《80分钟死亡直播之变种尸新娘》。

▲厉害不死你

《魔力麦克》本来影片卖点就很劲爆,港译《光猪舞壮士》,莫名好笑。

因为1997年有部喜剧片叫《光猪六壮士》又名《一脱到底》,美国早有“光猪节”,“光猪”本就有“脱光”的意思。

最近,刘亚仁不是很火吗,温故一下他的旧片《老手》,港译《燥底师兄生擒富二代》。原来这是港产动作喜剧《神枪手大战智多星》的套拍。

罗曼·波兰斯基的封闭叙事片《杀戮》,变成了家庭婆媳剧《躁爸爸狂妈妈》。

阿莫多瓦和佩内洛普梅开N度的作品《破碎的拥抱》,变成了三角剧《情妇的情夫》,还好没有沦落为《潜规则三角大乱斗》。

弗朗索瓦·欧容的《登堂入室》看上去特高级,港译《偷恋隔篱妈》彻底撕毁了他清新的安全裤。

只要看过电影,多少都明白后几部片的命名道理,这些名字或多或少有剧透之嫌。

特别狠的是《这个男人来自地球》,虽然大陆译名莫名其妙(其实就是没看过片的直译),港译《地球不死人》立马剧透死全家了。

香港的观众会比较矛盾,一方面他们好像也不太容易接受新事物,譬如1989年迈克将Gay片《Prick Up Your Ears》巧妙地翻译为《留心那话儿》之后,完了,30年来,这个「有话儿」「无话儿」阴魂不散,一直吃这个梗:

TANGERINE

跨性有话儿(香港同志影展)2015

IN A BOTTLE (DALAM BOTOL)

再见那话儿 (香港同志影展)2011

TALK TO HER (HABLE CON ELLA)

对她有话儿2002

THE KING’S SPEECH

皇上无话儿2011

PRIVATE PARTS

朝朝有话儿1997

PRICK UP YOUR EARS

留心那话儿1989

THE ANGELIC CONVERSATION

天使的话儿1989

那究竟是有话儿还是无话儿?好处是,看到这几个关键字,你基本能判断是一部Gay片,便于同志们迅速攀亲认戚。

另一方面,由于社交网络发达,Facebook、WhatsApp、WeChat(别问这是啥)大行其道,若是译名过分保守呢,又生怕年轻的观众嫌闷,于是那些贴近时事、贴近网红话题,只有混搜秀media的人才懂的梗,频繁出现在片名中。

口碑很好的《大病》,在香港变成《情人眼里巴基斯》,那是因为南亚裔的非法移民问题近年是香港的社会问题,「巴基斯」一下望文生义不用三秒。

《母女大战》(Snatched,2017)最后演变成《带着老母去旅行》,厉害不厉害?那是因为香港某个电视台的节目《带着矛盾去旅行》在社交网络很红的缘故。

那按照这个什么红蹭什么、语不惊人死不休的思维,

《无问西东》的港版译名应该叫做《原来阿爸阿妈咁犀利》;

《纯洁心灵·逐梦演艺圈》的港版译名应该叫做《吾到戛纳心不死》;

《红海行动》的港版译名应该叫做《砰砰声打到来!!!》;

《大世界》的港版译名应该叫做《一世唔清大把银》;

……

看,你也能轻松掌握港产译名真谛。

四字大法好

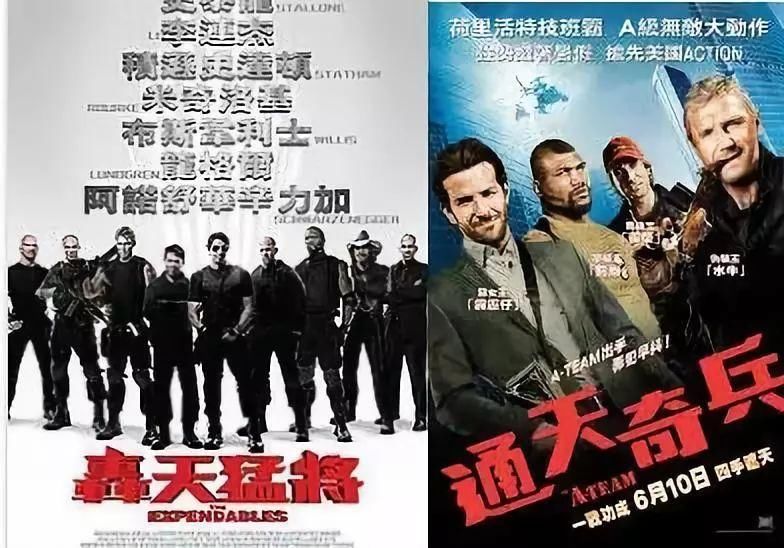

更多的香港译名是批量化的《轰天猛将》《通天奇兵》《冲天救兵》,《智能杀机》《智能叛变》《伪能叛变》,《叛谍反击》《叛谍追击》…

傻傻分不清。

这其实跟内地《XX总动员》,湾湾《神鬼XX》特别像。

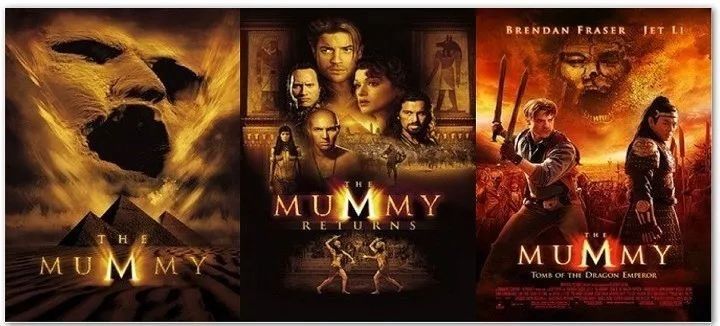

99年大片《木乃伊》横空出世,一度夺下全球4.1亿美金的票房神话。台湾定下了《神鬼传奇》的译名,果然,在台湾收获1.4亿新台币票房,风头一时无两。

于是《神鬼XX》成了金字招牌,一大批「神鬼」纷至沓来。

《加勒比海盗》是《神鬼奇航》,《碟中谍》是《神鬼认证》,《角斗士》是《神鬼战士》,《小岛惊魂》是《神鬼第六感》…上百部「神鬼」正在招手。

台湾影评人肥内把「神鬼」视作一种类型标签,使影片最快速度找到目标观众。

看到“神鬼”,你便明白你将看到一部历史古装/魔法奇幻/恐怖惊悚/谍战动作/警匪武装片,那基本上等同于告诉你,这不是一部爱情喜剧动画。

说笑归说笑,通过相同/相似字眼做类型划规整是电影译名一大思路。

看到《XX总动员》,脑子立马对位皮克斯或者迪士尼(现在是一家)PG甚至G级动画片,碰瓷的《汽车人总动员》不算。

港译将“译名类型化”做到登峰造极。

但凡出现「叛谍」「叛变」「叛逆」,多是谍战片,带有些科幻成分。譬如小李的《谎言之躯》是《叛谍同谋》,《我,机器人》是《智能叛谍》,《神枪手之死》是《叛逆暗杀》…

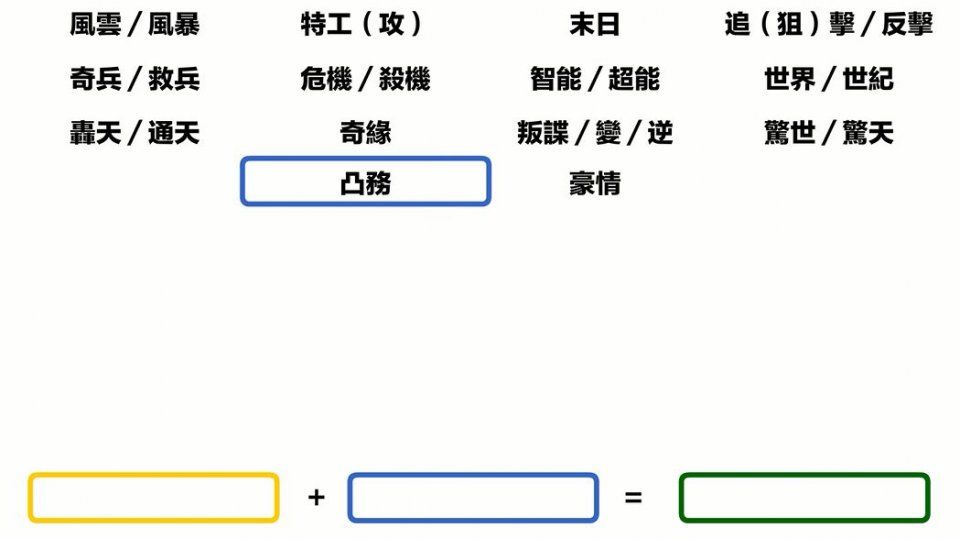

有「智能」「超能」加持的是未来系科幻片,《超能风暴》《智能杀机》…

而「杀机」「危机」对位的通常是阴谋动作片,《生化危机》《无名杀机》…

出现「轰天」「通天」则是军火动作片。《轰天猛将》AKA《敢死队》,《通天奇兵》AKA《天龙特攻队》…

而贴上“奇兵”“救兵”标签的,一般跑不了动作喜剧甚至是卡通片。《海底奇兵》《通天奇兵》《反斗奇兵》。“奇兵”差不多等同于大陆的“总动员”。

“奇缘”便是童话爱情,《仙履奇缘》《魔法奇缘》《风中奇缘》…

涉及到大背景故事片,会加上“风云”,《无间道风云》《赌城风云》《黑金风云》…

宏大叙事没啥取名灵感便补个“豪情”,追求气势便添加“惊世”,不同世界观可以有“世纪”,陷入危机则是“反击”,灾难片自然是“末日”…

怎么样,是不是看完觉得自己也可以给各大引进片指点江山,命个中文名?

这些词语还可以排列组合,特别典型的案例是寡姐的《超体》,英文名Lucy,港译非要补刀几句,成了《Lucy:超能煞姬》。

未来科幻有了,阴谋动作有了,女性有了,香港表示很满意。

出了续集还可以续上“之XXXX”,譬如《惊天危机之超能世纪》,一秒满足你想看“军火阴谋剧、未来末日片”的心。

差不多就是骗你进影院的意思。

攀亲附戚

四字方程不算高级,香港译名攀亲戚还有点意思。

《巴顿·芬克》→《才子梦惊魂》

《冰血暴》→《雪花高离奇命案》

《抚养亚历桑纳》→《宝贝梦惊魂》

《谋杀绿脚趾》→《大保龄离奇绑架》

《缺席的人》→《绿帽离奇勒索》

《老无所依》→《2百万夺命奇案》

《阅后即焚》→《CIA光碟离奇失窃案》

《严肃的男人》→《非常憨男离奇失婚》

鉴于我算半个脑残科恩粉,这些片名看上去像是粉丝对暗号,cult意味浓厚。

这样的案例不算少见,昆汀的《杀死比尔》(Kill Bill)翻译成《标杀令》,“标”在粤语里同bill同音。

后来昆汀另一部作品《被解放的姜戈》翻译成《黑杀令》,纯属为了组一个组合。

盖·里奇的《两杆大烟枪》翻成《够姜四小强》,音韵上竟能和内地译法配成对。「够姜」是「够胆、有种」的意思。

而后他的《偷拐抢骗》就顺理成章的翻为《边个够我姜》(谁有我有种)。

按这规律《大侦探福尔摩斯》应该是《够姜歇洛克》才对。

同理,大卫·芬奇的《七宗罪》和《消失的爱人》组合为《失踪罪》。

还有一个著名案例,咖喱电影最近疯狂来华敛财,我个人是再也不想在院线看印度片了,审美疲劳。

曾经打开各国市场的咖喱片一定得算《三傻大闹好莱坞》(3 Idiots),这边叫《作死不离3兄弟》。

自此,所有阿米尔汗的电影再也离不开「打死不离」,《摔跤吧!爸爸》是《打死不离3父女》,《神秘巨星》则是《打死不离歌星梦》。

台湾也有类似风俗。

演过《魔鬼总动员》(其实是《全面回忆》)的施瓦辛格从此为“魔鬼”代言。马特·达蒙有段时间部部“心灵”,威尔·史密斯承包了“战警”…

引经据典逼格高

其实这一派别,跟攀亲附戚有点类似。核心要素,就是蹭知名作品的流量。

同一演员演过一次爆款,以后作品都带上爆款标签。某一类型出过一个爆款,从此该类型每部必须碰瓷爆款的名字。

倘若一部片子,既无流量明星,又无同类型爆款,那可咋整。

什么都难不住香港人民的脑洞。

《贫民窟的百万富翁》港译《一百万零一夜》,套用的梗就是人尽皆知的《一千零一夜》。

整个故事是男主娓娓道来,一边答题一边回忆过去。巧的是,《一千零一夜》正是宰相的女儿每晚给国王讲一个故事便多活一天的传说。

和印度小哥每答对一道题便晋级下一关非常神似。

黑泽明的《七武士》,这边叫作《七侠四义》,借用的章回体小说《七侠五义》,武士片嫁接武侠小说,神韵相通。

《阿甘正传》其他译名都是《福雷斯特·冈普》非常佶屈聱牙了。而港译《阿甘正传》挪用的就是啥都说过·鲁迅的《阿Q正传》。

这不是香港第一次挪用啦。《阿飞正传》是最近上了全国院线的王家卫旧作。也是一部经典西片《无因的反叛》的港译名。

还有《阿汉正传》,大陆译作《我的名字叫可汗》。还有机会的,以后一定轮到阿瑞和阿莫(Rick And Morty)发光发热。

引经据典的大宝库,是取之不竭的粤语歌。

有《忘情水》便有《忘形水》。

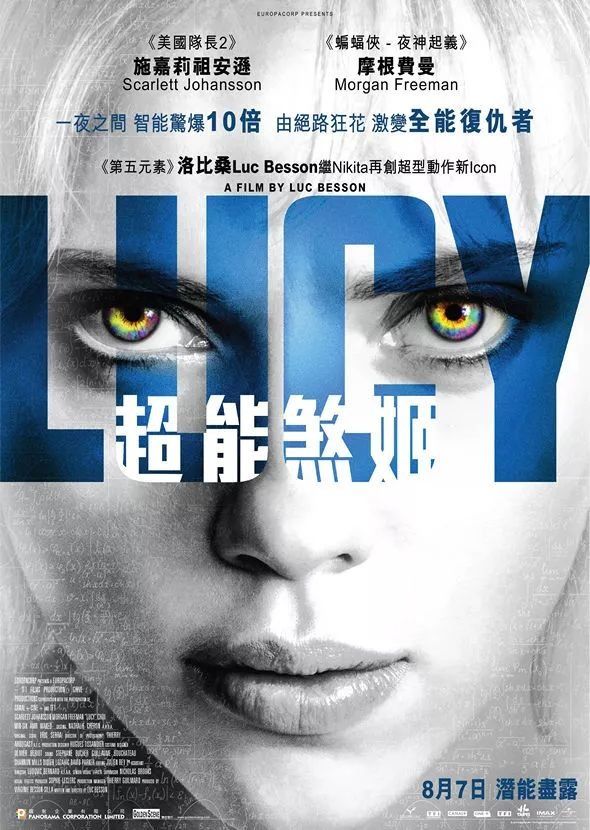

忘情水刘德华 - 忘情水去年奥斯卡大爆冷《月光男孩》,港译《月亮喜欢蓝》,借用苏永康的歌曲《有人喜欢蓝》。也暗藏“月光之下黑人肤色透着蓝意”的意思。

有人喜欢蓝苏永康 - 假使有日能忘记

谐门歪道

看香港译名,不难在几个谐音梗上,等于白看。之前也讲过《不得鸟小姐》《标杀令》。

去年年度政治最正确电影《逃出绝命镇》,港译名《访·吓》。初看上去不明就里。「吓」在粤语里与「客」同音。一作访客,二有惊悚片性质。老爱剧透的港译,赢了《绝命镇》一次。

同样的用法,在《小岛惊魂》里再次出现,《不速之吓》双关点到为止。

《釜山行》翻译为《尸杀列车》,是“厮杀”的谐音。举一反三,《林中小屋》AKA《尸营旅社》,作“私营”解。

“吓”、“尸”均是恐怖片。“凶”隐含阴谋动作片。

《逃离德黑兰》港译《Argo-救参任务》,“参”音同“生”,做生命解;同时“肉参”又有人质的意思。同理,《飓风营救》又叫《救参96小时》。

不胜枚举。

老被人吐槽的《史密斯夫妇》,港译《史密夫决战史密妻》。好事者戏称,点解唔叫作《史密斯两公婆》。

因为在粤语发音里,Smith可以音译为史密夫,th和s读法有别,所以生造一个“史密妻”与之对应。脑洞奇开。

有个经典款,本名《我唾弃你的坟墓》,小名《X你老墓》。有人盛赞“准确性、灵活性、区域性和通用性都做到了极致”。

译名政治

翻译学上有“归化”和“异化”,一组相对的概念。

“归化”,即尽量不打扰读者,而让作者靠近读者。“异化”,尽量不打扰作者,让读者靠近作者。

说通顺了,“归化”类似于本土化的意译、另译,“异化”即直译。

香港电影译名,可以说在“归化”的道路上走得很远。

意译,讲究“得意忘形”。香港译名费尽心思的博人眼球、引经据典、加入俚语俗话,是否就违背了翻译三字真言“信达雅”了呢?

有学者研究香港电影字幕时引入了“透明度”这个概念。

透明度高意味着,原本信息传递给目标观众,没有被歪曲,就像电影信息透过一块光滑的玻璃,被受众看到。旨在即使有文化差异,也要尽量消除文字隔阂。

这要求透明度不单单要考虑对电影、对电影题目的忠诚程度,还必须考虑到特定的目标受众,受众群体的接受水平。

显然对香港来说,服务于自己的受众是第一位的。

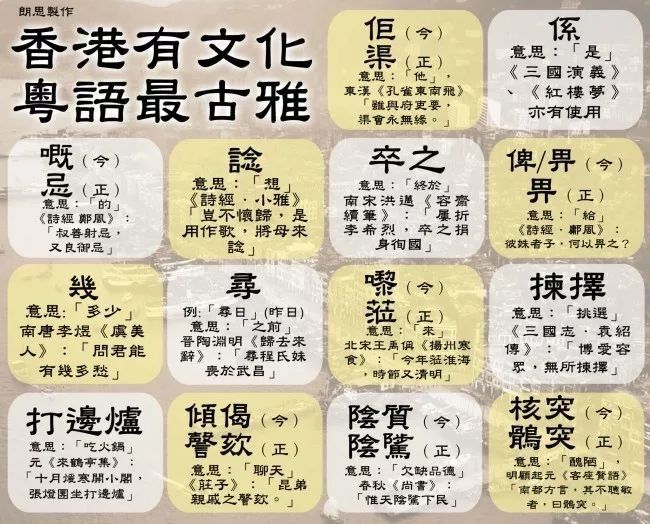

没经历过新文化运动的香港,用语依然带有些古语和文言用法。所以当年仍然保留一些“春花秋月”的电影译名。

而香港有过的英殖民史,使得大多数香港人有一定英文基础。至少看懂大部分英文电影名,问题不大。港译名针对群体,便是精准定位于香港市民,而且是英语水平稍差的市井平民。

香港人平时说的是粤语,正规读写会用到汉语书面语,而社交媒介爆炸扩大了粤语书写语的应用范围。

汉语书面语更多给香港人以“正式场合”、“文雅表达”的印象。

在香港译名里,加入本土文化和俚语表达,拉近了跟普通香港人的距离,更亲切,更生活化,更有助于共情。一定程度上,提高了透明度。

大陆地区把电影视作影响国民价值取向的文化输出手段。所以翻译时,通常严谨慎重,选择直译,避免使用负面词汇,还会考虑到影视留名的影响力。

而对于香港这样一个娱乐业发达的城市,电影已是一项成熟的娱乐产业,具有极强的商业化属性,也不承担文化教育等责任。香港译名通常目的很简单,让你进影院。

香港浸会大学周兆祥博士认为,

“电影名称属于诉求性的广告文体。广告的目的只有一个,就是促销,增加客户的利润。所以谁管得着翻译出来的标语文稿跟原文关系是否理想。”

为了刺激票房收入,译名可是花样百出:要么标题耸动,大玩噱头,勾起你的好奇心;要么精准覆盖类型元素,包揽对应受众;要么抖机灵、来点方言梗,使你会心一笑。

所以香港人并不觉得自己玩得飞起的港译名有什么问题。反而觉得自己译名更疯狂,更有戏。

我们除了猎奇,除了吐槽,除了嘴炮,也许可以试图了解下港言港语。

这个新世界,还蛮有趣。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。