地图记录旅行毛线

利玛窦和罗明坚离世一百多年以后,1643年夏天,又一位意大利耶稣会会士马丁诺·马丁尼(Martino Martini)来到中国。此时正值关外满族军队进攻北京之时,明朝政权摇摇欲坠,为取悦尚

利玛窦和罗明坚离世一百多年以后,1643年夏天,又一位意大利耶稣会会士马丁诺·马丁尼(Martino Martini)来到中国。此时正值关外满族军队进攻北京之时,明朝政权摇摇欲坠,为取悦尚在执政的明朝廷,这个传教士给自己起了个中文名“卫匡国”,意为匡扶正义,保卫大明。

作为传教士和一位地理学家,卫匡国将游历中国和描绘中国,当作在中国的一项重要工作。他先是在浙江杭州、兰溪、分水、绍兴、金华、宁波等地活动,后又在南京、北京、山西、福建、江西、广东等地留下了足迹,至少游历了中国内地15个省中的六七个省。在中国多个省份的旅行经历,为他提供了实地考察中国地理的机会。1650年,当他乘船返回欧洲汇报传教工作时,他在船上利用漫长的航程,对自己所搜集的资料进行了全面整理。

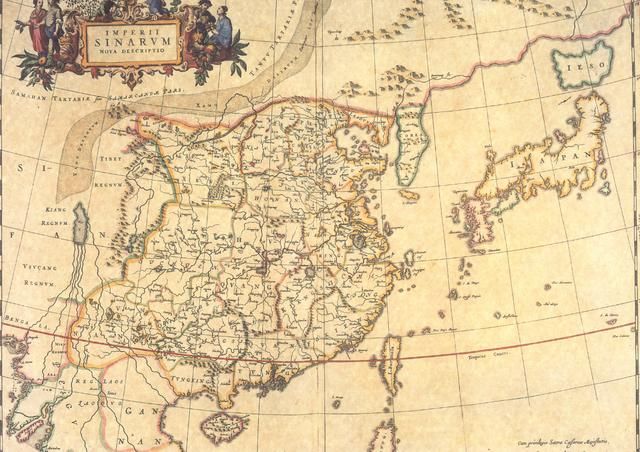

卫匡国编辑完这部地图集时,刚好荷兰阿姆斯特丹最著名的布劳地图出版家族正在编辑《世界新图集》,于是1655年《中国新地图集》作为《世界新图集》的第6册出版。这一版的《中国新地图集》有黑白版,也有手工上色版。据说,此书的拉丁文版全世界仅存几部,其中一部被中国深圳的雅昌印刷公司以8万欧元在一次拍卖会上拍得,现收藏在该公司艺术图书馆中。我曾专门到雅昌公司展读这部对开本 (纵50CM,横32CM) 的地图集。书中收有中国总图1幅,分省地图15幅,书的大量篇幅是对中国各省及主要城市的介绍,还有经纬度表格等地理描述。这是一本曾经被人反复阅读过,上面有许多地方划了记号,破损的地方还曾做过修补。书为金属活字印制,手工上色,色彩如新,尤其是金色部分,仍然金光闪闪,实为珍贵的西文善本。

《中国新地图集》是一部里程碑式的著作,它是欧洲出版的一部用投影法制图的全新的中国地图集;还是精确计算并记录了中国、日本、朝鲜2100多个城镇的经纬度的全新的中国地图集;它也是第一部将中国的自然、经济和人文地理概况系统地介绍给欧洲的地图集,卫匡国也因此被德国、法国学者称为西方“研究中国地理之父”。

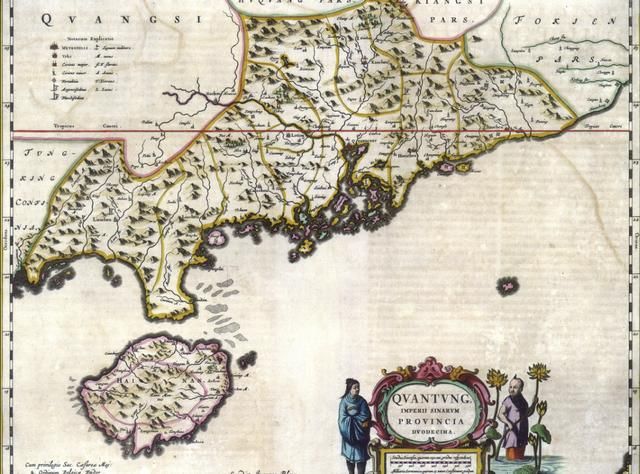

卫匡国的《中国新地图集》以明代地图学家罗洪先的《广舆图》为底本,和《广舆图》一样以总图为首,按行政区划分幅列图,成为一部比较完整的综合性地图集。这个地图集共收有17幅地图,其中中国总图(Sinarvm)一幅,分省图15幅(两京13布政使司),分别是北直隶(Pecheli)、山西(Xanxi)、陕西(Xenxi)、山东(Xantvng)、河南(Honan)、四川(Svchven)、湖广(Hvqvang)、江西(Kiangsi)、江南(Kiangnan)、浙江(Chekiang)、福建(Fokien)、广东(Qvangtvng)、广西(Qvangsi)、贵州(Qveichev)、云南(Iunnan),并附日本朝鲜图(Iaponia)一幅。另有说明文字171页,目录19页。各分省图行政区划标至府(州)一级,每幅图的四周都标识出精密的经纬度格,并分别绘出海洋、山脉、河流、湖泊、运河、长城和大小城市以及能反映当地风土人情、传说掌故等的图画。例如“北直隶”与“湖广”地图标题框处分别绘制着皇帝、皇后与田间劳作的农夫形象,反映了两地的特点,说明了制图者是比较了解大当时中国各省情况的。在山东图上,则绘制了四个山东猎户的形象;在云南图上,分别绘出了观音坐像和大象及土著的图案;在贵州图幅中画上了官员和兵士的形象,而在四川图中的人物形象明显就是关羽和周仓,生动而有趣。各幅地图的精准度虽不能和今天的地图同日而语,但它却代表了当时世界地图编制的最高水平。

卫氏使用了当时欧洲最先进的测量仪器和严密的测算方法,同时又参考了《广舆记》、《皇明职方地图》等中国地图地理著作,纳入了中国人的地理观。但卫匡国的地图集并非简单照抄《广舆图》,而是根据自己采集的其他资料进行了一些改编。据浙江学者研究,《中国新地图集》中的许多内容是《广舆图》中所没有的。其中,最明显的例子就体现在舟山群岛及附近:在《广舆图》的“浙江舆图”上,有舟山岛,但没有“舟山”之地名注记,仅注有“故昌国县”和“灌门海”;在卫匡国的《中国新地图集》上,出现了比较清晰、完整,轮廓接近真实的舟山岛,并明确地标明“Cheuxan Insula”(舟山岛),这也是西方第一幅明确标注舟山岛名的地图。

图集记录了两千来个中国城镇的经纬度,他在写给自己的老师基歇尔的书信中表示:他所采用的经度计算方法是以北京作为零度子午线,并使用磁针进行计算绘制而成的。这里选刊的是分省图中的广东省地图。

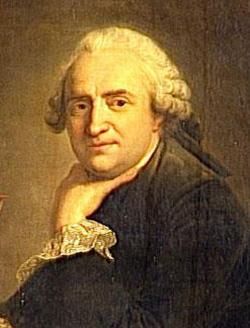

大约在卫匡国出版《中国新地图集》之时,荷兰南部的一个女画家米叶琳娜.沃蒂尔(Michaelina Wautier)为他画了这幅《卫匡国肖像》。画中的卫匡国,长发和胡子,像个牧师,被特意翻开外衣露出中国丝绸面的夹袄,头戴东方情调的毛线帽,似乎在显示他的“中国通”和从中国回来的“背景”。

沃蒂尔的生平鲜为人知,没有她与卫匡国相关联的历史信息,只知道她是活跃在布鲁塞尔艺术圈的巴洛克画家,售出过400作品。她擅长多个画种,从花卉、肖像,到历史画,还有收到佣金制做的祭坛画。

卫匡国曾几次赴华,后又离华,他除了出版《中国新地图集》,还撰写了《中国文法》一书,这也是欧洲第一部中国语法书。卫匡国还是最先提出“中国”一词的英文名称china(拉丁文sina)源出于--“秦”的音译这一提法。1657年,卫匡国第三次来华时,已是清顺治朝,返杭州传教,他又在杭州重新建了一所教堂。1661年,当宏伟壮丽程度为当时中国西式教堂之首的新教堂竣工几个月后,55岁的卫匡国因霍乱感染在杭州病逝,葬在西湖区留下老东岳大方井天主教司铎公墓之中,如今这里已辟为杭州的一处名胜古迹。

《卫匡国肖像》米叶琳娜.沃蒂尔(约1655年)

唐维尔

卫匡国中国新地图集1655年

卫匡国中国新地图集广东省地图1655年

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。