旅行青蛙阿妈开门

大概是小青蛙打开了现实的豁口,让一点点无害的幻想成为可能。文 | SUN 编辑 | 林欣煮最近有只青蛙很火,就算你没有下载这个游戏,也免不了被“佛系”、“老母亲”等热搜词刷屏。

大概是小青蛙打开了现实的豁口,让一点点无害的幻想成为可能。

文 | SUN 编辑 | 林欣煮

最近有只青蛙很火,就算你没有下载这个游戏,也免不了被“佛系”、“老母亲”等热搜词刷屏。在养猫以前,我是《猫咪后院》的长期忠实玩家,这波安利刚开始,我就兴冲冲地养起了青蛙。

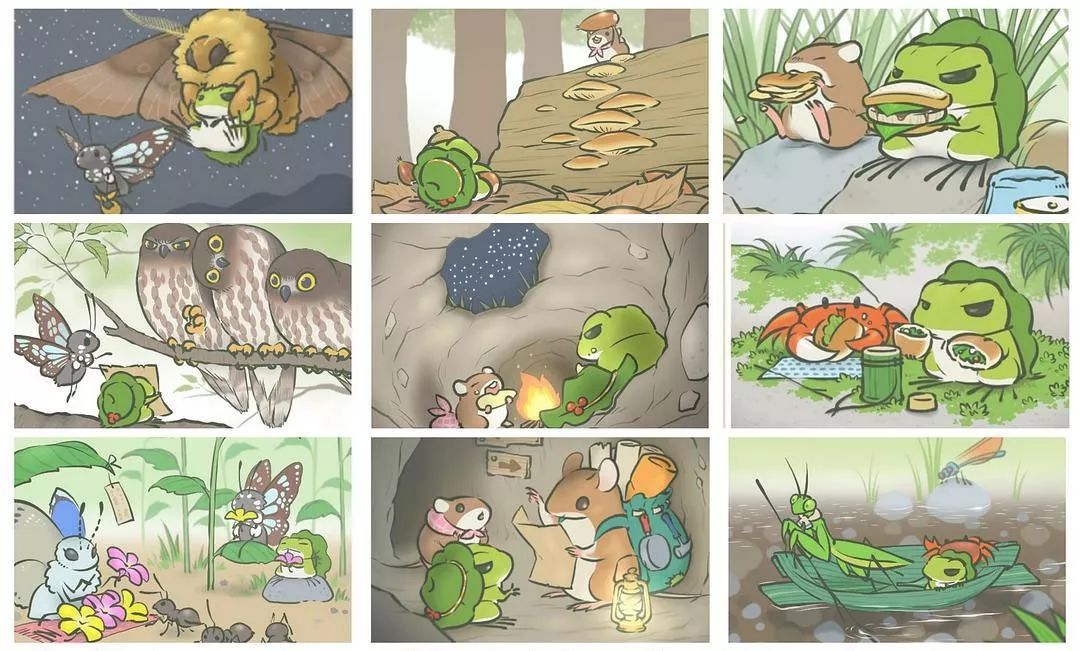

给小青蛙的背包里放入食物和各种探险用品,再加上一枚幸运符,它就会出门旅游,给手机那头的你寄来写真和特产。在桌面放上食物,它不久就旅行归来,在自然主义的二层小楼里看书、睡觉、吃饭。

这个简单到两句话就可以讲完玩法的游戏,无疑是各种手游中的一股清流。制作这款游戏的公司Hit-Point以前推出的《猫咪后院》,同样是几乎没什么操作和动画的萌系游戏。与别的游戏巴不得你在它上面停留的时间越久越不一样,这两款游戏操作的目的感觉是为了让你更久地不看手机。令人意外的是,这家公司原本做的是经典日式rpg游戏,也就是你们的老公李泽言的那类游戏。然而转型后的《旅行青蛙》的确创造了一股奇葩的清流。

或许对现在大多数强行用签到等低劣方式去保留用户流量的游戏的一种暗讽?平时上班签到就够了,qnmd玩个游戏还要签到。--bcc当其他游戏想尽办法让用户停留更长时间,通过奖励措施鼓励你日日签到的时候,《青蛙旅行》将游戏带来的压力缩减到最小。不用肝,不用氪,这大概是它被称为佛系的主要原因。玩起来不累,也没有联机游戏的竞争压力,唯一的奔头就是小青蛙发回来的写真,相当心如止水,相当佛了。

为什么喜欢这款游戏?这个问题最多的回答就是“省时间”。大家都这么忙,省时间确实是一种作为游戏的美德了。虽说大家都是操碎了心的老母亲,小青蛙实际需要照顾的部分可以说是相当少了。正如玩家“故事羊”在回答“为什么是养蛙儿子不是养男友”时,她反问:“养男友能有这么省心的吗?”

游戏可控的地方很少,所以想象空间很大。想象默不做声的蛙崽在外的经历,也变成了一种乐趣。--麦子Alex形容这款游戏是连环漫画,因为它的本质就是几张画风柔软的图片。如果你耐心盯着看,小青蛙偶尔会眨眼。这种留白为无限的想象提供了可能性。当下的心境、个人的性情,都决定了我们诉诸小青蛙的情感映射。

会一厢情愿地相信蛙蛙有生命,有自己的性格,甚至能和我通过脑电波交流。所以会猜它某个时刻是开心还是不开心,猜它想要什么。其实是一种脑补,或者说移情吧。--雪凝Levek一开头就说自己玩这个游戏时“根本就是老母亲的心情”。

有时候想他去远一点的地方,交更多的朋友,但是又想他快点回家。棉布,帐篷,碗都想给他买坠吼的,让他吃饱穿暖开开心心的玩。出门久了还要担心是不是已经被做成干锅了。看到他回来的时候带了很多特产心里会很感动,这么小一只蛙跋山涉水给家里的阿妈带特产,简直要哭了。--Levek她花在游戏上的大多是学业之余的碎片化的时间。然而这一点点的时间投入,却能收获被依赖的情感回报。这只蛙的出现,可能无意中填平了我们平日里未能被照顾到的心理沟壑。这大概就是“治愈”的感觉吧。

在大家都在养儿子的时候,麦子坚持自己养的是女儿,并且十分心有余悸:"幸好这个游戏不做社交。"她给蛙崽取名Daina,和神奇女侠戴安娜公主同名。她觉得很奇怪,明明蛙没有性别,为什么都说是儿子呢?

其实,最近大火的另一款游戏《恋与制作人》吸引人之处无非也是对自我投射的暗许。玩家是做李太太还是白太太,搞不好跟你的前任是哪一款有一定关系。但是养蛙的人很可能并不喜欢李泽言,玩家“泛泛”喜欢这款游戏的原因简单粗暴,“蛙蛙不会讲话,不会像某些异性恋养成游戏一样强撩!”

小青蛙的使命,大概就是满足带着各种需求而来的奇怪人类。室友告诉我:“是一种不想结婚,但想有孩子的需求。”

任你有一颗如何老母亲的心,也无法左右我看世界的自由

有人说,蛙和你的关系简直是绝佳的亲子关系。不相互制约,不亲情绑架。父母在,照样远游。任你有一颗如何老母亲的心,也无法左右我看世界的自由。这样的关系未必最佳,但确实迎合了年轻人对自由独立的情感需求。试问各位老母亲,哪一个不是一边念叨你的蛙,一边暗暗希望它能随心所欲,哪怕可能根本就不在乎你。“出门盼回家,宅着打发出门”,这大概是老母亲的纠结心情的真实写照。

又快到了从北上广“局域乌托邦”回家的时候了,前一秒你还在livehouse里跟朋友喝酒抽烟,回到家就要戴上妈妈买的本命年红手绳。两代人的冲突永恒地令人感到焦虑。小陈刚大学毕业,这款游戏却让他对生活有了更深刻的感悟:“大概就是,理解了我妈那种无论我在家呆着还是出去浪着,她都要抱怨的心情。”

我一直觉得,和母体的告别与撕裂才是真正的成年节点。它不必发生在形式化的18岁,而往往是打包行李要去外地工作的那一天。这意味着我们不再能100%被爱,真正地不再是个小孩。然而,和父母的关系也并非单纯的依赖与被依赖,学习独立是双方的事。

在我们念叨小青蛙的时候,那种关切与期望纠结的心情,让我们总算能够换位思考了一次。也许,这不失为一种两代人和解的途径。

佛系or孤独?说的是你还是蛙?

抛开游戏的设置,为什么这只四处云游的青蛙,能够引起这么多人的情感共鸣?那就要从佛系这个词说起。

佛系这个词流行于互联网,却难以在网上找到准确稳定的定义。其实这个词在2014年的知乎就有人使用过:如何征服佛系男子?问题描述如下:“他们外表看上去和普通人一样,但内心往往具有以下特点:自己的兴趣爱好永远都放在第一位,基本上所有的事情都想按照自己喜欢的方式和节奏去做。总是嫌谈恋爱太麻烦,不想在上面费神费时间,也不想交什么女朋友,就单纯喜欢自己一个人,和女生在一起会感觉很累。”

末了很细心地加上一句:不是gay。

实际上,佛系、丧、虚无、cynical……这些词语均是在对当代中国年轻人的某种共通的精神状态作出描述的尝试。佛教的一句“凡所有相,皆是虚妄”,尽管存在着境界上的显著差异,其基本含义与普遍存在于年轻人精神生活中的虚无感不谋而合。

有趣的是,它们并非简单的语言学上的词语,而更接近社会学上的标签。年轻人热衷于给自己贴上标签、加以分类,有时候这种分类的出发点是特立独行,更多的时候,他们是害怕落后于潮流。这种害怕的来由清晰明确:当代年轻人缺少自我。由于缺少强烈的自我意识,很容易被强势的互联网文化裹挟,急不可待地把自我装入某种分类--从下载旅行青蛙的游戏,到发出“佛系”“老母亲”标签的朋友圈,这一切行为都是那么的不假思索、义不容辞。

词语的更迭层出不穷,而青年们的精神状态是相对稳定的。去年还有一个词用来形容青年:空巢青年。这些现实中独居的年轻人正主动或被动地承受着孤独。一方面,研究表明社交可以让人更长寿、更快乐;另一方面,互联网提供的虚拟社交更多时候是一种无用的精力损耗。无论如何,学习与孤独相处都是当代人的必修课。

除了瓦尔登湖边的梭罗,独自旅行生活的小青蛙对孤独也习以为常。它也有朋友拜访,虽然都是你在招待。但大部分时间里,它过得平静而规律(觉得难以预测是你,不是它),一切从自我意志出发,不受外界干扰。养蛙的年轻人们,会不会也过着相似的生活?

我坐着绿皮火车去北京打拼的朋友,睡着500块一个月的床垫,告诉我他平时无聊就看网红直播。直播放大了年轻人的无聊,并从中攫取乐趣,而这种行为也更像是用一种无聊来抵御另一种无聊。

“在被绑定的生活中,只有这蛙能满足我心里的云游梦”

互联网模糊了我们的时间感,玩《旅行青蛙》的要诀重点在“慢”。Qianyi说她不想看攻略,“慢慢地玩、慢慢地发现更多惊喜、慢慢收集”。一边我们接收着“我们必须上进,我们没有时间了”、“没有成功是你不够努力”这类上进又积极的价值观,另一边,我们却愿意在小青蛙身上毫不犹豫地慢下来。

大概是因为小青蛙打开了现实的豁口,让一点点无害的幻想成为可能。如果无法逃离既有的生活轨迹,保持幻想不失为一种自我救赎的路径。

我一位做电影的师兄这么写道:“云游四方一直是心里一个‘羞涩’的梦,是囊中羞涩的羞涩,也是自我克制的羞涩。在被事业、家庭和社会责任绑定的生活中,也只有这青蛙能满足我心里的云游梦了。”

“小蛙家徒四壁,但世界却有那么大;而我们物质丰厚,只能终日囿于两点一线的方寸之间。”

说了这么多,重要的不是这只小青蛙,而是正在被它感动的你啊。

来源|南都周刊

END

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。