去北戴河的旅行计划英文

- 这是发小浪第245次和你聊天 -1昨天晚上和朋友老李吃饭,看到他兴致不高,掐指一算快开学了,准是他闺女又咋地了。果不其然,老李说周末抽空带着闺女去了趟北戴河,本来好好的,但昨天

- 这是发小浪第245次和你聊天 -

1

昨天晚上和朋友老李吃饭,看到他兴致不高,掐指一算快开学了,准是他闺女又咋地了。

果不其然,老李说周末抽空带着闺女去了趟北戴河,本来好好的,但昨天闺女去同学家玩,晚上回来,在房间哭了一宿……

原来她那个同学,暑假和她妈妈去了美国游学,一人花5W,可不得了了,在他闺女面前可嘚瑟得很!

这把老李给气的啊,让我推荐几家靠谱的游学机构,选贵的,明年也得送闺女出去,不能比别人差!

我问:这样的攀比不太好吧?

他答:你懂个屁,这不是攀比,学校老师都在鼓励家长送孩子去游学,他们班半数人都去过,自己也怕闺女在学校被人瞧不起、被老师忽视呀……

2

听老李说,家长之间,有这样一条“教育鄙视链”存在:

就拿个简简单单的暑假来说,带娃国内游的,被出境游的看不起;单纯带娃去旅游的,又被去游学的看不起……

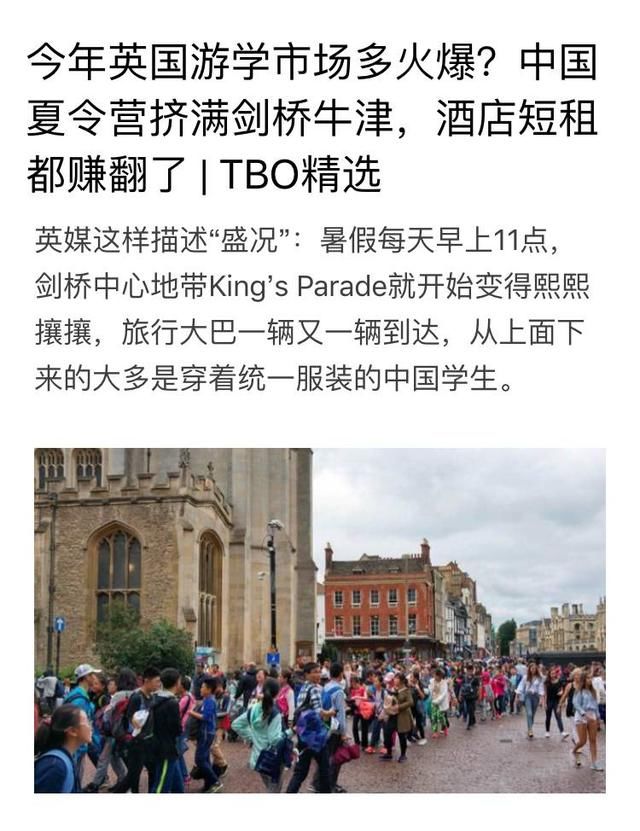

前几天刷手机朋友圈,看到有朋友分享了这么一条新闻:

她配上的文字大意是:现在好多家长都带孩子去哈佛牛津,并且瞧不上那些清北游学的孩子,看到这条新闻,感觉能理解了,在国内游学,就是只游不学。

醒醒,你理解啥了!?

我也是参加过出境游学的人,最大感受就是:只游不学,和在哪游学没一毛钱!甭管是牛津剑桥还是哈佛伯克利,照样有不少孩子一逛校园就低头玩手机,一逛景点就咔咔一顿拍照,一逛街就两眼放光……

国外游学人少,逼格高?呵呵,谈逼格你就输了▼

在国外游学照样有孩子只游不学,在国内游学总会有孩子收获良多,凭啥鄙视?因为花的钱多?

带娃旅行或游学,一旦放在鄙视链里,立马就变味。

3

当然,不管我说不说,这种鄙视链就是会无形地存在,导致一大波中产家庭陷入各种各样的焦虑之中……

首先,在生孩子之前,竞争就已经开始了--

香港有个纪录片,里面一位母亲谈到的现状,简直让我叹为观止!

当地有几个特别牛X的幼儿班,一年只招收10个1月出生的宝宝,为了让孩子有书读,香港的夫妇们还要计划受孕和分娩,名曰“赢在射精前”……

我的妈耶,看得我恐婚。

生完娃后,更可怕的育儿焦虑才刚刚来到--

家长得在孩子学龄前,就铆足了劲买学区房、物色更好的早教班、买更好的吃穿用度、看更高级的动画片、甚至去更远的目的地旅行……

不然会有什么后果?

之前就看到有篇文章说,一位妈妈让孩子在游乐场里交朋友,对方小孩居然说:我叫Lucy,你叫什么?如果你没有英文名,我就不和你做朋友。

你看,现在就连孩子之间的交往,都是有门槛的。

而且伴随着育儿焦虑的,还有家长们的收入焦虑--

网上一大堆90后年薪百万,现在就连楼下摊煎饼的大妈也月入3万!

反观自己,工资越来越供不上孩子的教育投资。

和上流社会隔着鸿沟,和底层人民间却只隔着一张薄纸,看着越来越多的人混入中产队伍,自己稍有不慎就要被划出中产圈外,想想就吃不下饭!

在面对巨大的落差时,有些家长们,也只有追求孩子在各方面“碾压”别人,获得优越感来平衡。

在家长这种病态价值观的影响下,孩子们会把那些因为家庭条件差异,欺凌他人或被他人欺凌,当成一件再正常不过的事。

4

在那顿饭的最后,我还是没建议老李带孩子游学。

因为老李根本不明白闺女为什么会大哭一场。

难道就是因为没去成游学?并不!

就算这次去游学心里舒坦了,下次还会有更多理由回家哭。

其根源在于,他闺女心态受到父母的影响,产生了扭曲!

一个孩子的成长过程,离不开社会教育和自我教育,可是为父母者,往往只教孩子如何交际,却忘了先教孩子如何自处。

一句话概括:一切的教育终究是自我教育。

每个家长都会教育孩子“不要去攀比”,但真正能以身作则的能有几个?

正是老李这样默认“教育鄙视链”是合理的存在,甚至亲自上阵攀比踩踏,对他闺女的影响才最恶劣!

与其这么在意闺女去哪游学才有面子,不如先教育自己。

你的焦虑,反而有可能让孩子输在起跑线上。

前不久在网上流行的那篇《月薪3W撑不起孩子的一个暑假》,小浪看完真是觉得菊花一紧虎躯一震。

按这标准来算,我那个月薪5K就敢怀孕的高中同学,可真是壮士啊。

去不起欧洲,难道还去不起贵州啦?

买不起钢琴,难道还买不起电子琴?

啥都要高人一等,那你咋不和王健林比比?

山外青山楼外楼,攀比永远没有头!

与其送给孩子一趟昂贵的游学之旅,不如先送娃一份健康豁达的心态:花三五万去欧美游学却不亢,花三五千去清北游学也不卑!

学会怡然自处,才是他们童年最珍贵的礼物。

以上图片来自网络

“育儿鄙视链”是一种诅咒,

你可小心别着了道。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。