材料一铁路旅行的盛行

根据近五年全国1卷试题整理十大热门考点考前知识点回顾必看:一、农业:(1)大范围地区农业区位选择的方法首先,综合考虑影响农业区位选择的自然因素,从当地气候、地形、土壤、水源等

根据近五年全国1卷试题整理十大热门考点

考前知识点回顾必看:

一、农业:

(1)大范围地区农业区位选择的方法

首先,综合考虑影响农业区位选择的自然因素,从当地气候、地形、土壤、水源等因素入手,逐个进行考虑,并确定影响当地农业区位选择的最主要因素。其次,要解读试题材料中的信息了解农作物的生长习性,根据农作物的生长习性选择适宜的自然条件。根据经纬度位置及其他信息确定各地的气候特征,根据等高线等信息分析各地的地形特征,结合各种作物的生长习性进行区位选择。

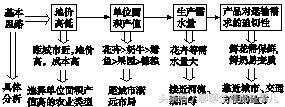

(2)2.城镇周边地区农业区位选择的方法

主要结合影响农业生产的社会经济因素进行农业区位选择。城镇周边的农业生产深受市场、交通、地价等社会经济因素的影响,具体分析如图1所示:

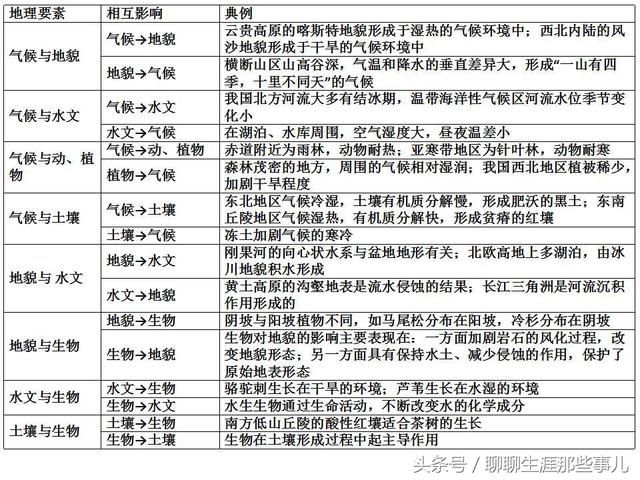

二、自然地理环境的整体性和差异性:

1、植被类型:从赤道到两极的地域分异规律(热量),从沿海到内陆的地域分异规律(水分),山地垂直地带性地域分异规律(伟度和海拔)。不同气候类型对应的自然带(植被类型)

2、自然环境整体性

三、交通

1、交通运输线区位因素的分析思路

(1)社会经济因素

交通运输线建设的首要因素。主要包括合理布局交通网;缓解交通运输压力;加快资源开发;促进沿线经济发展;提高人民生活水平;增强社会稳定,加强民族团结,巩固国防;带动相关产业的发展,如旅游业。

(2)自然因素

地质、地貌、气候、水文、自然灾害等因素影响线路的选择和走向,要趋利避害,减少工程量,如尽量选择平原或河谷地形,避开陡坡、断层、沼泽等不利地形。

(3)科学技术因素

科学技术是保障,可以克服不利自然条件的制约。

2、交通运输点区位因素的分析思路

交通运输网中的点(包括港口、车站、航空港等)是客货流集散地,它们的建设也同样受到社会、经济、技术和自然条件的影响。下面以港口和航空港区位为例进行分析。

3、影响港口的区位因素分析思路

港口区位受三方面因素的影响:①港口的地理位置、河道或海岸条件、陆域及水域等自然条件;②经济腹地的大小和经济特征;③所依托的城市。

4、影响航空港的区位因素分析思路

①自然条件:航空港对自然条件的要求比较严格,地形——有平坦开阔、坡度适当的地形,以保证排水;地质——有良好的地质条件;气候——少云雾、暴雨雷电,风速小;跑道——沿盛行风向修建,利于飞机起降。

②社会经济因素:与市区保持适当距离(避免噪声污染市区);交通便捷(便于旅客的集散);城市用地(不宜有高层建筑及其他障碍物),多建在经济发达地区。

5、准确把握高速铁路和城际高铁的特点、意义

(1)高速铁路的主要优势

载客量高、输送能力大、速度快、安全性好、正点率高、舒适方便、环境影响轻、经济效益好、多运行于高架桥上(节约耕地资源)。

(2)高速铁路的主要意义

缩短了旅客旅行时间,产生了巨大的社会效益;对沿线地区经济发展起到了推进和均衡作用;促进了沿线城市经济发展和国土开发;节约能源和减少环境污染。

(3)城际高铁的含义与特点

城际高铁又称城际铁路,是高速铁路的一种,指在人口稠密的都市圈或者城市带规划和修建的高速铁路客运专线系统,特点是相对短距离、公交化、客运专线。

四、天气与气候

1、世界九种主要气候类型的分布、成因和特征(热带四种,亚热带两种,温带三种)

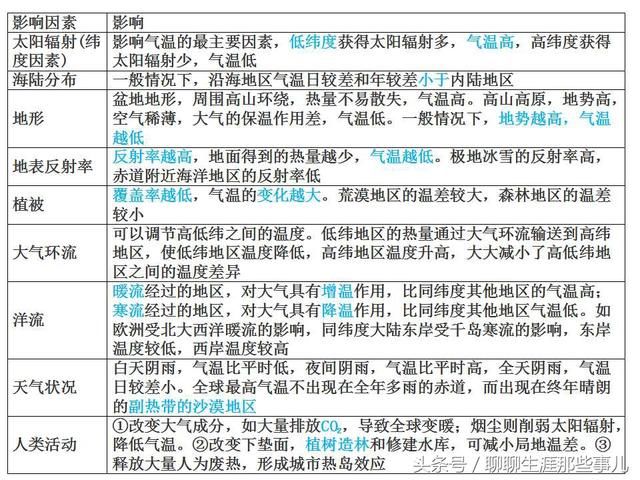

2、影响气温和降水的主要因素

(1)影响气温的因素分析法

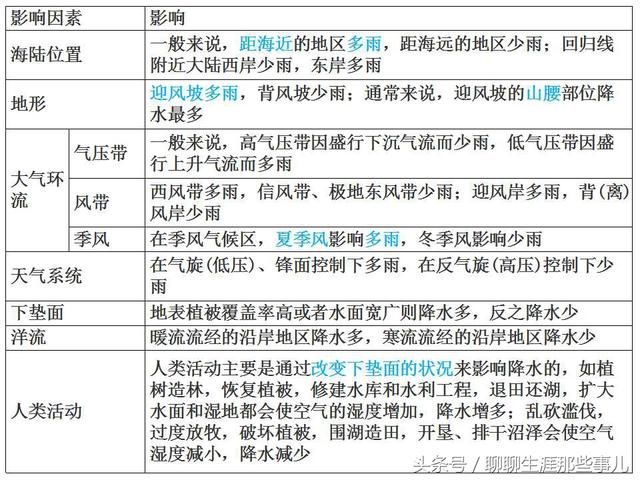

(2)影响降水的因素分析法

四、城市与城市规划

1.城市功能区的判别方法

(1)根据面积及其比例:一般情况下,城市住宅区面积最大,工业区次之,商业区最小。

(2)根据地价的高低和变化:地价曲线是最直观的表达形式,地价最高往往为商业区,最低为工业区,介于二者之间的为住宅区。

(3)根据城市用地类型的比例、集约程度(单位土地面积上投放的劳动力和资金多少)和时空变化:商业区的集约程度最高,商业区在市中心所占比例最大,工业区在郊区所占比例最大。

(4)根据就业人口的类型和分布:商业区多第三产业从业人员,工业区多第二产业从业人员等。

(5)根据不同功能区的景观:如商业区多高楼大厦,建筑物高大稠密等。

(6)根据人流和车流的日变化:8:00~9:00流出量最大的往往是住宅区,工作和商业活动时间停车量较大的多为工业区、商业区、行政区;夜晚停车量大的多为住宅区。

(7)根据功能区的形态来判定:住宅区占地面积大,呈团块状,是城市最基本的功能区;商业区占地面积小,呈点状或条状;工业区往往集聚成片。

(8)根据功能区的位置来判定:高级住宅区多位于城市的外缘,与高坡、文化区、行政区相联系;低级住宅区多位于内城、工业区附近,与低地、工业区相联系。商业区多位于市中心、交通干线的两侧或街角路口;工业区多位于市区边缘、交通干线两侧。

2.合理布局城市功能区的方法

(1)城市功能区布局的原则:①各功能区应力求完整连片,提高用地的经济效益,并充分满足环保、卫生防疫、防火安全等多方面的要求;②不同功能区之间应有便捷的交通联系,同时又要避免相互干扰;③功能区的空间组合还应考虑城市景观和形象的需要。

3.准确理解城市等级、城市数目、相互距离、服务范围、城市职能之间的关系

“高少远大多,低多近小少,大的嵌套小”——城市等级高,城市数目少,相互距离远,服务范围大,城市职能多;城市等级低,城市数目多,相互距离近,服务范围小,城市职能少。不同等级的城市服务范围层层嵌套,大的嵌套小的。

五、工业

1.分析某工业区或者工业基地发展条件的思路

某工业区或者工业基地发展条件,一般从以下几个方面来加以分析:地理位置、资源条件、农业基础(农业可以为工业提供粮食、副食品、原料等)、交通条件、市场条件、劳动力条件、技术条件、历史条件、政策条件等。也可从自然条件、社会经济条件和特殊区位三方面来分析。

(1)自然条件

①能源资源丰富(煤炭、油气、水能等);②矿产资源丰富(铁矿、有色金属等);③水资源丰富(临河流、湖泊)。

(2)社会经济条件

①市场广阔(人口密集、城市众多);②交通便利(靠近铁路、河流;沿海、高速公路;近航空港等);③劳动力(人口密集—丰富廉价,有高等院校—有先进的技术)。

(3)特殊区位

①工业基础(老工业基地);②农业基础(邻商品粮、棉基地,乳畜业发达等)。

注意:①在分析某地工业发展条件时,不需要把每个方面都分析到,要抓住主要的方面;②分析时应从有利条件和不利条件两个大的方面进行。

2.从不同角度分析和理解工业分散

(1)工业分散的目的

工业分散有助于缓解老工业区用地、用水紧张状况,减轻环境污染;有利于充分利用各地的区位优势,降低生产成本,提高经济效益。

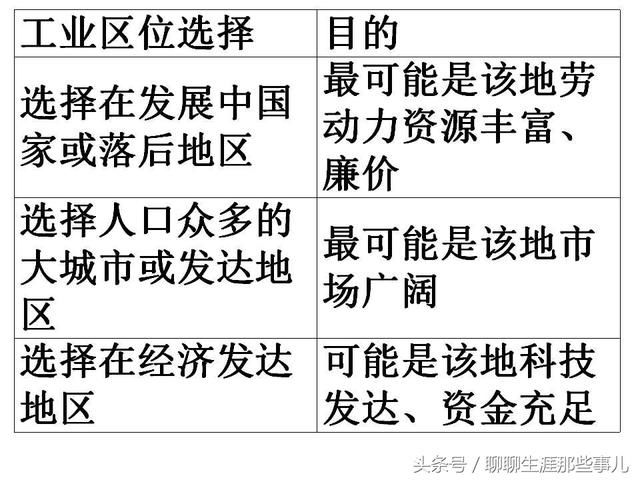

(2)分散工业的区位选择

不同企业不同时期区位选择目的不同,应具体情况具体分析,如下表所示:

(3)工业分散的规律

工业分散时一般会把处于低附加值的生产环节进行转移,而把产品设计、研发、品牌等高附加值的生产环节保留在本地区。对产业转入地应不断加大科技投入,增加产品竞争力,增强品牌影响力。

九、地球运动

1.昼夜长短规律分析法

(1)对称规律

南北半球纬度数相同的地区昼夜长短“对称”分布,即北半球各地的昼长与南半球相同纬度的夜长相等,例如23.5°N的昼长等于23.5°S的夜长。

(2)递增规律

太阳直射点所在半球昼长夜短,且纬度越高,昼越长。另一半球昼短夜长,且纬度越高,夜越长。

(3)变幅规律

赤道处全年昼夜平分;纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。

(4)极昼、极夜规律

极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。纬度愈高,极昼(极夜)出现的天数愈多。

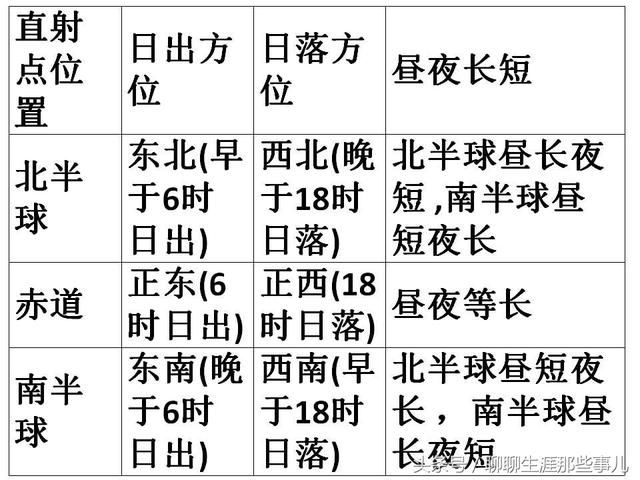

2.直射点位置、日出日落方位与昼夜长短的关系

注:以北半球为例。

3.正午太阳高度的变化

太阳相对于地平面的高度角叫太阳高度,太阳高度的最大值为90°。各地太阳高度在地方时12时时最大,称为正午太阳高度。

(1)纬度分布规律

同一时刻,正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减(靠太阳直射点越近正午太阳高度越大,反之越小)

(2)季节变化规律

太阳直射点移动示意图

①南、北回归线之间的地区,一年有两次极大值,为太阳直射的时候。

②夏至日:北回归线及其以北地区正午太阳高度达极大值,赤道及南半球达极小值。

③冬至日:南回归线及其以南地区正午太阳高度达极大值,赤道及北半球达极小值。

十、水循环和水量平衡

1.河流补给类型的判断

(1)根据影响因素判断

①雨水是河流的最主要补给形式,根据不同气候区降水的季节差异,河流的径流量季节变化存在以下三种形式:a.全年径流量较为稳定:热带雨林气候区和温带海洋性气候区;b.夏季为汛期,冬季为枯水期:热带季风气候区、亚热带季风和湿润气候区、温带季风气候区和热带草原气候区;c.冬季为汛期,夏季为枯水期:地中海气候区。

②冰川融水补给的多少主要受气温高低的影响,径流高峰出现在夏季。以冰川融水补给为主的河流(河段)的径流量季节变化较大,而年际变化较小,且河流流量向下游方向减小。

(2)依据河流所在地区判断

我国东部季风区河流以雨水补给为主,西北干旱、半干旱地区以高山冰雪融水补给为主,云贵高原地区地下水补给较多,东北地区的河流有季节性积雪融水和雨水补给。

(3)依据径流变化过程判断

雨水补给,径流量变化较大,与降水变化一致;冰川融水补给取决于气温,径流高峰出现在夏季;地下水补给的河流,径流平稳;湖泊对河流径流具有调节作用,使其径流变化较小;春季有明显春汛的河流则为季节性积雪融水补给。

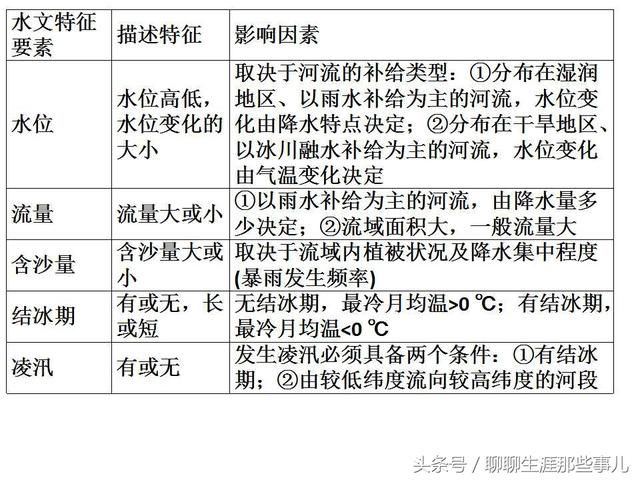

2、河流水文特征分析法

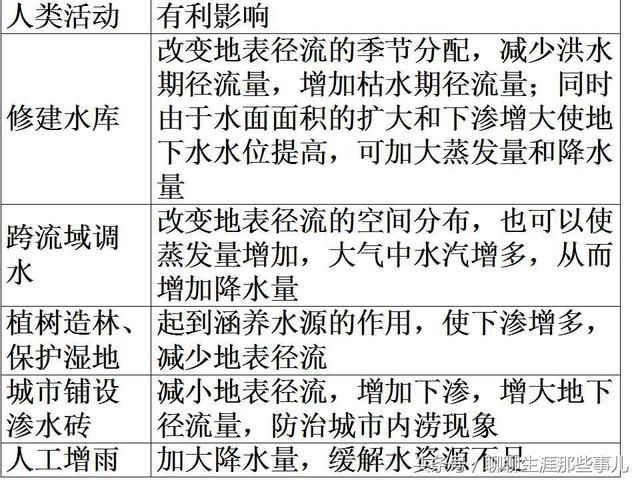

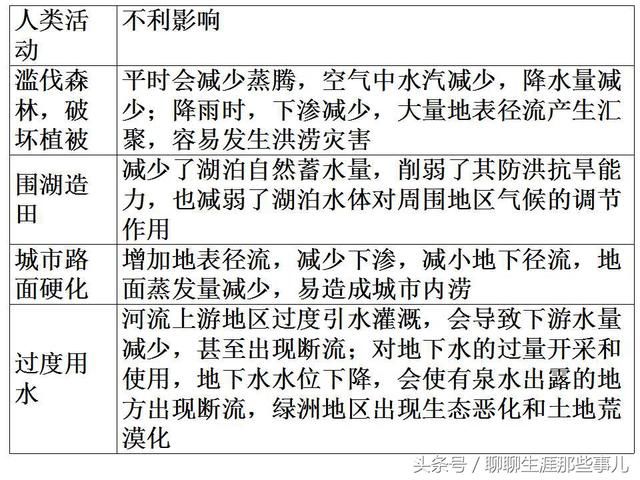

3、.人类活动对水循环的影响

(1)有利影响

(2)不利影响

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。