花800万带孩子去旅行

秋招季又来临了,每年的这个时候,高校校园里的大四学生们就换上了职业装忙忙碌碌从一个宣讲会奔赴下一个招聘会,而在这其中,总有不少学生发出了他们进入社会以来的第一个困扰他们

秋招季又来临了,每年的这个时候,高校校园里的大四学生们就换上了职业装忙忙碌碌从一个宣讲会奔赴下一个招聘会,而在这其中,总有不少学生发出了他们进入社会以来的第一个困扰他们的问题:为什么企业只去好学校?我们不是211/985的就没有资格参加招聘会了吗?社会真的就是这么不公平的吗?

确实挺不公平的,二本三本只能海投简历,985学校出身的却被人抢着要,哪怕你有多个荣誉证书,在世界五百强实习过,却仍不及那一个名校光环来得耀眼,无奈又现实。

最近,有两篇关于学区房的文章刷遍了朋友圈,

一篇叫“对不起,爸爸妈妈给不了你800万的学区房”,

一篇叫做“一个12岁北京名校生的自白:关于名校和学区房你们全错!”。

读过之后发现,前者其实应该叫做“对不起,爸爸妈妈给不了你800万的学区房但是每年都能带你环游世界并且能靠着微信公众号再赚一笔,不多,700万的学区房应该还是能给你的”,而另一篇应该叫做“补习班和考试要把我压垮了,我真的不想进名校但是现实太残酷了。”

对比发现,其实这两篇文章的内容恰好是对应的,800万学区房的父母不想将孩子禁锢在应试教育的牢笼中,他们选择去旅行,用脚步丈量世界,用心灵感受自然,而不是让他们的孩子在书中、试卷上看到那些关于世界的美好全都变成了考题。

但这篇文章却被网友认为是哗众取宠的毒鸡汤,因为这对父母的方式太过剑走偏锋。如果他们能在孩子的基础教育12年内一直这样带着他到处旅行,那也许会塑造出一个独立、乐观、坚韧、有格局、有格调的、人格健全的孩子。但事实却是,他们没有那样的时间和精力十几年不工作到处旅行。更现实的一点就是,无论是在国内还是国外,一个孩子想要成长,就必须接受系统科学的学校教育,以及各种进阶的考试,否则他们的孩子就会像开头那些投简历四处碰壁的二三本学生那样,并没有人赏识他的才能,因为他在“学历”这个门槛上就被刷下去了。但如果他们说“我们只是放假带着他去玩”,那么这篇文章出现的意义又是什么?学校和放假旅行本身冲突吗?

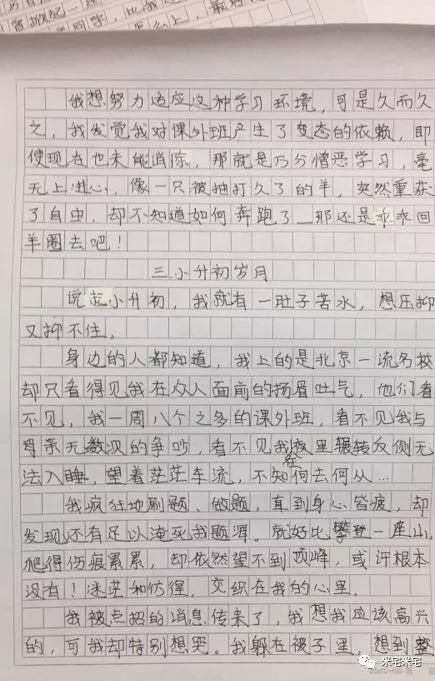

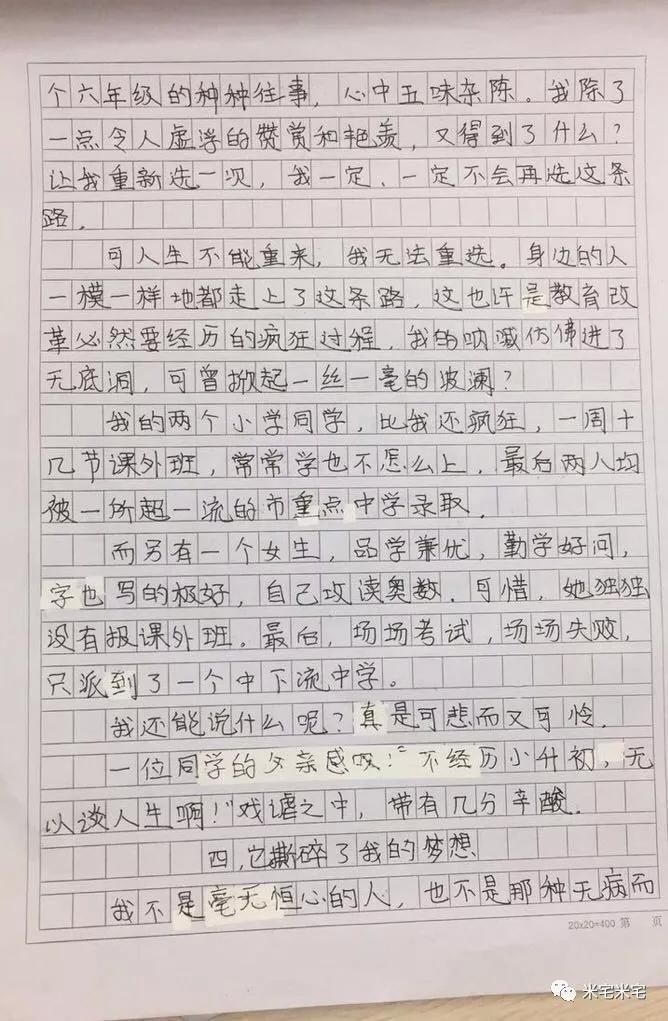

还真冲突,因为第二篇文章的主人公就是一个幼儿园开始上课外班,一二年级开始学奥数,五六年级就压力山大的学生,而也是因为课外班,这名12岁的学生第一次感受了社会上的“不公平”:她的一个品学兼优的女同学,仅仅因为没报课外班,就在小升初中被淘汰落到了下等中学。

想来让人不解,我们拼死拼活给孩子买学区房,费尽心思让孩子进好的学校,就是想让他们能在学校接受比别人好的教育,然而,在学校品学兼优的学生却输给了上课外班的学生,那么学校的意义在哪里?为什么不把买学区房的钱拿来上课外班?为什么不把在学校上课的时间拿来上补习班?本来补习班的意义是辅助教学,然而现在,似乎本末倒置了。

记得以前上学的时候,学生们的课外班也不少,但补习班的老师都是讲解教材中的重难点,很少会喧宾夺主。家长和学校老师们也对课外班有抵触情绪,他们常讲:为什么学校里这么便宜的课堂你不听,却偏偏要占用你的课外时间花大价钱去课外班补课呢?但现在,课外班却成了学生们的救命稻草,家长们相比学校更信赖“学而思”这样的教育机构,这也给了学生们一个在学校不听课的理由:反正我还要在课外班重新学一遍,为什么现在要学呢?

家长的脑回路挺清奇,

“为什么报课外班?”

“因为课外班能学到很多课堂里学不到的知识。”

“那课堂里学不到的知识为什么要学呢?”

“因为考试会考啊!竞赛会考啊!”

老师们的脑回路更清奇,

“为什么鼓励学生报课外班?”

“因为我们现在减负,下午三点多就放学了,学生们不上课外班就只能疯玩了,更何况现在竞争这么激烈,不利用好课堂外是不行的。”

不觉得好笑吗?既然这样,减负到底有什么意义?难道就是老师早下班,孩子多上补课班的借口?

把一个12岁上名校的小姑娘逼得写出如此沉痛令人深思的文章,我们是否该反省一下呢?

教育的意义是培养人才,但培养的过程呢?是像那对放飞自我的父母一样仅仅让孩子的身体在路上,还是像现在大多数的父母一样为了孩子的学习无所不用其极?在小编看来,这两种都太过极端。

前者忽略了书本知识的作用,小孩子看起来有了欢乐的,令人艳羡的童年,但在以后的生活中,会吃很多失去基础教育的亏,他会像现在屡屡碰壁的年轻人一样,尽管有开阔的眼界,有丰富的人生阅历,有坚韧的人格,但却没有那一块敲门砖,这块敲门砖是学历,但你没有,你连施展才华的机会都没有。

而后面的小姑娘呢?她可能不知道有多少人羡慕她的生活。北京户口、名校、学区房,这些东西在她看来是无趣甚至压抑的,而事实上,在教育这个领域,有了这三样东西,进入世界名校的几率大大增加,这也意味着成功的几率大大增加。

你说你讨厌城市的钢筋混凝土和高楼大厦,想去乡野小路听听虫鸣,可这不过是好奇心和新鲜感而已。如果你能在没有WiFi、空调、公园、各种糕点,甚至没有室内厕所的地方呆一年并怡然自得,那么你才算有资格谈论你所谓的“情怀”。

你说你想问问大人们学到的知识能用到多少,因式分解和函数既然不能在生活中用到,那么他们存在的意义是否仅仅在于考试?但如果你看过那些气质非凡的成功人士,你会发现他们读的书早已融入血液中去,化为气质和谈吐来装点他们的人生,你就会知道读书的意义本来就不在于考试,而在于修炼自己。

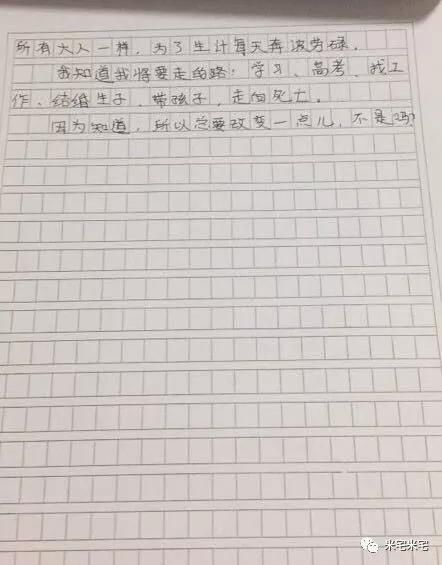

你说你现在仿佛就能看到自己以后的人生:学习-高考-找工作-结婚生子-带孩子-走向死亡,但你完全可以在这样的生活轨迹中找到自己的乐趣。学习只是痛苦的吗?当你做出一道题的时候你不会感到满足吗?工作只是枯燥无味的吗?项目完成时的成就感不足以让你享受工作的快乐吗?结婚生子也不是只有繁杂琐碎啊,还有爱人相依相偎的甜蜜和儿女长大后的欣喜。

这些东西,你要想办法看到,而不只是抱怨和谴责。

但不得不承认,现如今的课业压力的确太大了,不仅是对学生来讲,对家长来讲也一样,比如前几天那些因为陪孩子做作业气到进医院的家长,这样的教育制度究竟是在考孩子还是考家长,这样的升学考试制度到底能不能培养出来我们需要的人才?那些价值800万学区房的补课班究竟又该何去何从?

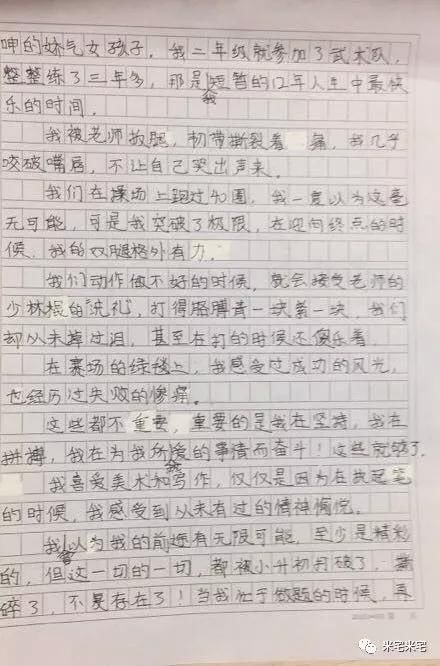

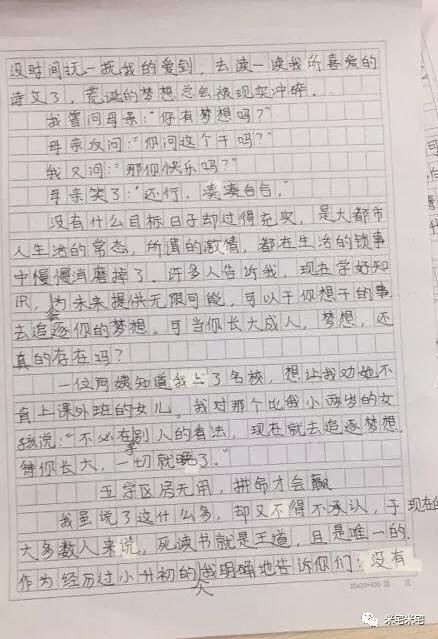

心童手稿▼

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。