电影三海旅行记

自清明档上映以来,印度电影《起跑线》虽未达到《摔跤吧!爸爸》、《神秘巨星》的体量,但也堪称小而弥坚、走势稳健。猫眼专业版预测,《起跑线》总票房将于本周末突破2亿,2018年迄

自清明档上映以来,印度电影《起跑线》虽未达到《摔跤吧!爸爸》、《神秘巨星》的体量,但也堪称小而弥坚、走势稳健。猫眼专业版预测,《起跑线》总票房将于本周末突破2亿,2018年迄今上映的三部印度电影也将持平《摔跤吧!爸爸》在去年创造的12.91亿总值。

2018年还有《巴霍巴利王2:终结》、《护垫侠》等待映影片

《起跑线》跌涨幅均优于全国同期水平

自去年《摔跤吧!爸爸》起,印度电影已在中国成为独立于本土作品、好莱坞大片的第三股势力。与之而来的,是“印度电影为什么那么好?”、“中国能不能拍出这样叫好叫座又深刻的电影?”等疑问。笔者在这里逐一解述“印度电影八问”,这里或许有你最为好奇的问题?

1印度电影为什么一言不合就跳舞

●宗教:

印度教三大神之一湿婆神是舞蹈的化身,印度人习惯用歌舞表达情感。

●民族:

印度是一个多语言多民族的国家,歌舞是印度人世代沿袭的生活方式、共同语言。

●第一部有声电影:

1930年印度诞生了第一部有声电影《阿拉姆·阿拉》,取材自《一千零一夜》,穿插10首歌曲和多段舞蹈。印度早期有声电影沿用舞台剧风格、展现大量歌舞桥段,使得舞台剧、话剧演员一举跃升大银幕。

●电影审查制度:

在印度电影诞生后的相当长一段时间,电影审查制度十分严苛,舞蹈满足了人民对印度电影中“艳情”的需要。

●时长:

印度电影时长一般达到3个小时,观众很难始终集中注意,穿插歌舞可作为很好的调剂。

●人民需要歌舞:

印度人民热爱歌舞。当电影播放到精彩的歌舞场面时,观众会鼓掌喝彩、甚至跟唱跟跳。有时,一些观众还会让影院重播精彩的歌舞段落。

此外,新一代电影人正在打破印度电影旧有的“苦命鸳鸯”式故事格局,这其中减少歌舞场面,或者让歌舞更为情节服务已成为印度主流电影界共识,如今至少有1/3的印度影片是不含歌舞场景的。

2印度电影时间为什么那么长?

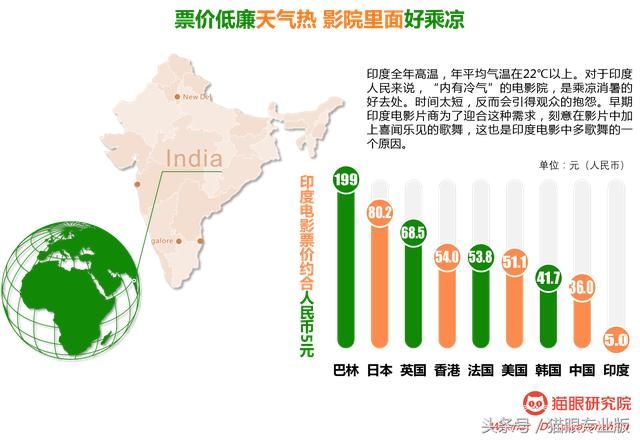

印度全年高温,年平均气温在22℃以上。对于印度人民来说,“内有冷气”的电影院,是乘凉消暑的好去处。时间太短,反而会引得观众的抱怨。早期印度电影片商为了迎合这种需求,刻意在影片中加上喜闻乐见的歌舞,这也是印度电影中多歌舞的一个原因。

此外,印度电影票价十分低廉,根据联合国教科文组织(UNESCO)统计研究所公布的数据(2016-12)显示,印度电影的平均票价折合为人民币5元左右,而同期中国大陆的平均票价为36元(扣除票补实际支付为31.74元)。5块钱吹3小时空调看帅哥美女跳舞了解一下。

另外,印度电影在半程左右会有10-15分钟的中场休息,国内只有在近4个小时的《乱世佳人》放映时才会出现这种“奇观”。

3印度电影为什么那么好?

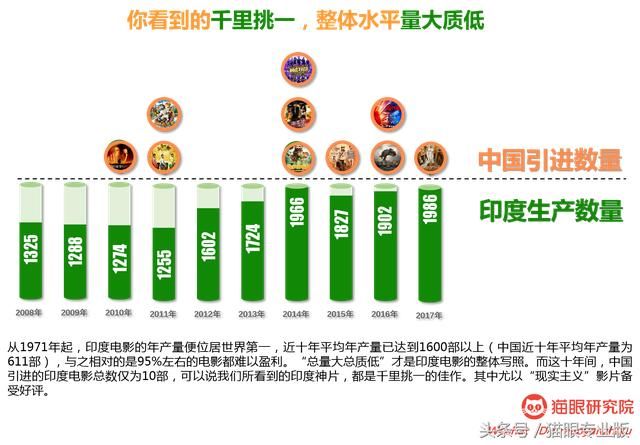

从1971年起,印度电影的年产量便位居世界第一,近十年平均年产量已达到1600部以上(中国近十年平均年产量为611部),与之相对的是95%左右的电影都难以盈利。“总量大总质低”才是印度电影的整体写照。

这十年间,中国引进的印度电影总数仅为10部,可以说我们所看到的印度神片,都是千里挑一的佳作。其中尤以“现实主义”影片备受好评。

4印度电影为什么那么“深刻”?

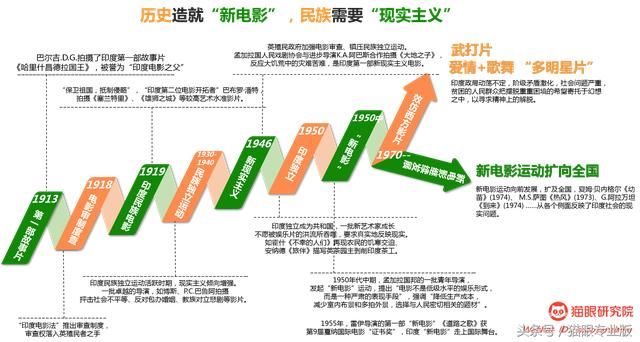

印度长于拍摄“现实主义”电影与其饱经苦难的民族历史有关。

● 1918年电影审查制度

即印度诞生第一部故事片仅五年之后,印度电影审查权便落入英殖民者之手。

● 1919年印度民族电影

“保卫祖国,抵制侵略”,“印度第二位电影开拓者”巴布罗·潘特,拍摄《塞兰特里》、《雄狮之城》等较高艺术水准影片。

● 1920-1930年民族独立运动

印度民族独立运动活跃时期,现实主义倾向增强。一批卓越的导演,如博斯、P.C.巴鲁阿拍摄抨击社会不平等、反对包办婚姻、教族对立悲剧等影片。

● 1946年新现实主义

英殖民政府加强电影审查、镇压民族独立运动。孟加拉国人民戏剧协会与进步导演K.A.阿巴斯合作拍摄《大地之子》,反映大饥荒中的灾难苦难,是印度第一部新现实主义电影。

● 1950年印度独立

印度独立成为共和国,一批新艺术家成长,不愿被娱乐片的洪流所吞噬,要求真实地反映现实。如霍什《不幸的人们》再现农民的饥寒交迫、安纳德《旅伴》描写英茶园主剥削印度茶工。

● 1950年中期

1950年代中期,孟加拉国邦的一批青年导演,发起“新电影”运动,提出“电影不是低级水平的娱乐形式,而是一种严肃的表现手段”,强调“降低生产成本,减少室内布景和多拍外景,选择与人民密切相关的题材”。

1955年,雷伊导演的第一部“新电影”《道路之歌》获第9届戛纳国际电影“证书奖”,印度“新电影”走上国际舞台。

● 1970年后效仿西方电影&新电影继续发展

武打片、爱情+歌舞片、多明星片

印度政局动荡不定,阶级矛盾激化,社会问题严重,贫困的人民群众把摆脱重重困境的希望寄托于幻想之中,以寻求精神上的解脱。

新电影运动扩向全国

新电影运动向前发展,扩及全国,夏姆·贝内格尔《幼苗》(1974)、 M.S.萨图《热风》(1973)、G.阿拉万坦《到来》(1974) ……从各个侧面反映了印度社会的现实问题。

民族的运途、人民的诉求,两百年的创造积累,让“济世”而深刻的“现实主义”题材电影成为印度的文化代表作之一。

5印度电影为什么屡受国际欢迎

●丰富的文化创作宝库

印度与中国同属四大文明发源地,丰富的创作素材,独特的民族文化,在世界文化领域中独具魅力。

●两百年的现实主义创作

自1919年起,印度电影人就开始在“济世”而深刻的现实主义题材深耕,犀利的镜头映射出全世界人民最为关注的社会问题。

●学习好莱坞磨炼叙事能力

上世纪70年代,印度电影开始对西方电影效仿,虽有诟病,但也练就了好莱坞式流畅而成熟的叙事手法。

●外包&外资引入先进技术

成为欧美电影后期制作外包生产基地,提高技术水平、扩大国际影响;政府批准外商投资,带来先进技术。

●海外推广提升国际声誉

注重海外推广、服务非本土受众,同时每年举办10余次国际电影节,并积极参加海外电影活动。

此外,印度电影人配合海外市场需求,减少歌舞、缩短片长,为其博得了好感。同时,英语作为印度的官方语言也为其附加了文化出口的便利。

6印度电影市场和中国电影市场对比

先看一组小数据:

●印度年观影人次为30亿,中国年观影人次为14亿;

●印度月人均收入折合880元人民币,中国月人均收入为4337元;

●印度人平均月收入可消费172场电影,中国人平均月收入可消费120场电影;

●印度海外票房/本土票房为10%-13%,中国海外票房/本土票房5%。

官方暂未公布印度市场2017年票房及各项数据

本图数据截止至2016年终

其中中国票房数据为分账票房(2020年预测除外)

2010年以来,中国电影票房产值已完成了对印度的超车,时至2016年中国年度票房已接近印度的3.5倍。但近年印度电影市场已有明显起色,据德勤(Deloitte)公布的报告预测,2020年印度电影市场票房将达到232亿(人民币),相比2016年+77%。而广电总局局长张宏森展望,2020年中国电影市场将达到700亿,相比2016年增长+54%。

7印度电影与中国电影渊源

● 1955-1961印度“新电影”进入中国

1955年,中国首次公映印度电影--《两亩地》。此后的七年,中国多引进现实主义题材影片,也包含《三海旅行记》这样的冒险作品。

● 1980-2000武打+爱情+歌舞盛行

1980年,中国引进印度爱情喜剧《大篷车》,此后的二十年间,印度的“武打片”、“爱情歌舞片”成为内地引进的主流,包括阿·米尔汗的《冷暖人间》和沙鲁克·汗的《烈火如歌》也在内地公映,其中1985-1992年间,印度电影引进多达19部。

● 2003-2018 “寓教于乐”收货中国市场

2003年,阿·米尔汗主演的印度反战电影《印度往事》进入中国。此后,中国引进的印度电影艺术价值和社会意义更高。包括英印合拍的《贫民窟的百万富翁》、《三傻大闹宝莱坞》、以及市场反响甚好的《摔跤吧!爸爸》都进入中国。

● 2015&2018中印电影深度合作

2015年,举办中印电影合作通气会,《功夫瑜伽》等三部影片成为首批中印电影合作项目。2018年,印度导演掌镜拍摄的中印合作项目《私奔到中国》、《阿辛哥的奇妙之旅》也将面世。

8中国能不能拍出印度那样的好电影

这或许是诸位最为关注的问题了。

其中所谓“印度那样的好电影”,大抵是指《摔跤吧!爸爸》、《神秘巨星》、《起跑线》一类关注社会问题、普世济世的现实主义佳作。而“好”体现在口碑和票房双方面,以中国的角度认定印度电影的好,则是对其海外市场表现而言。

那么对于这个问题,我们可以回看问题4和问题5以作参考:

●印度自身的苦难历史和民族遭遇,是促使其大量拍摄现实主义电影的根源,两百年的不断试炼,加之近五十年西化学习,使得这一题材电影的拍摄日渐纯属。此外,笔者认为,印度现实主义电影风格可谓“寓教于乐”,极大程度的调节了该题材电影难以避免的“观影沉重感”。

●以引入外资的形式引进先进技术、以后期承包的形式提升行业技术水准,配合国际需求的同时保留文化特征,积极自办电影节展并大力参与海外节展。毫无疑问,印度电影人在接轨国际方面,足够有前瞻性、足够有战略性、足够有民族智慧。

文化输出的定律是“普世”,印度现实主义电影关注的社会问题并非只是单一民族的社会问题。更重要的是,在普世的基础上,表达一种“济世”的诉求,这是印度电影真正令我们动容之处。

至于中国能否拍出印度那样的好电影?这个问题还需中国电影的创作者们来回答。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。