吴哥窟游记发现旅行

文 | 雅狼1861年1月,柬埔寨西北境,暹粒城以北5.5公里。在这片遮天蔽日的热带雨林里,唯见藤蔓、鸣虫与飞鸟,到处充斥着腐叶和动物的尸体,连当地人也极少涉足。法国人亨利·穆奥已

文 | 雅狼

1861年1月,柬埔寨西北境,暹粒城以北5.5公里。在这片遮天蔽日的热带雨林里,唯见藤蔓、鸣虫与飞鸟,到处充斥着腐叶和动物的尸体,连当地人也极少涉足。

法国人亨利·穆奥已经走了整整5天,洞里萨湖吹过来的风拨乱了遮挡在眼前的、阔大无比的叶子。热带森林中雾气蒸腾,随行的几个高棉人体力耗尽,开始小声抱怨。穆奥对此充耳不闻,继续前行。他万里迢迢,取道南洋水路,经由新加坡、曼谷进入亚洲东南部的中南半岛,一路采摘蝴蝶标本,吃尽了苦头。在强烈的直觉和坚定的信念的带领下,经历了多次失望--希望--失望--希望的反复,穆奥终于走到了那个充满发现的黎明。五座宝塔尖出现后,他越往前行,就越能清晰地看见被晨光勾勒出的那些黑黢黢的塔身,直至一座庞大的古城遗迹出现在整齐的护城河内时,穆奥终于看到了今天著名的吴哥窟。

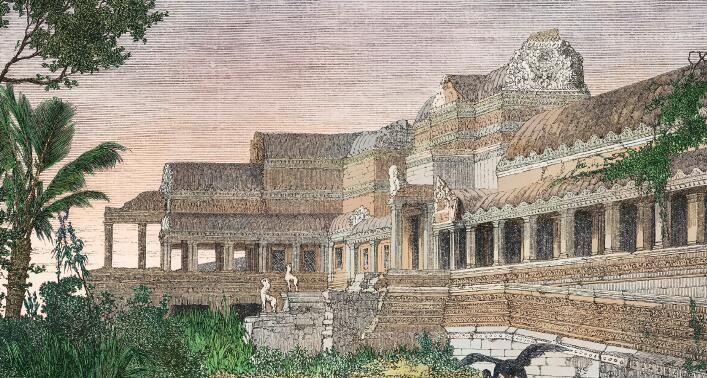

吴哥窟遗迹中央门廊,插画,由塞隆多根据亨利·穆奥的素描重新绘制

吴哥窟遗迹中央门廊,插画,由塞隆多根据亨利·穆奥的素描重新绘制

和一些如彗星般划过天际的天才一样,穆奥只活了短短35年。但人生转折是从接触博物学开始的--1856年,这年他已30岁。

亨利·穆奥生长于法国和瑞士边境,曾以语言学教授的身份旅居俄罗斯10年。在他所处的19世纪,工业革命极大解放了人的想象力,激励着冒险和探索的时代主题。穆奥的血液里也流淌着不安于书斋的因子,对新鲜事物充满好奇。他曾和兄弟夏尔一同游历欧洲和地中海。在探索世界的过程中,他学习了当时最新的银版摄影法,并且迷恋上了博物学。

博物学是一门古老而充满探究乐趣的学问。早在公元前4世纪,勇敢无畏的博物学者们就以双脚丈量大自然,开拓每一寸未知。随着航海大发现,漂洋过海,这些学者更将脚步拓展到新世界。可以说,博物学家们以第一线的考察成果,极大地扩充了人类对自然和世界的认识。他们上知天文下晓地理,广涉生物、植物、动物、医药和矿物等学科,其中大师更如群星璀璨:古希腊的亚里士多德,文艺复兴时期的达·芬奇、“小猎犬号”上的达尔文,以及著名的人文巨匠卢梭、歌德、梭罗等等,广义上都属于博物学者。

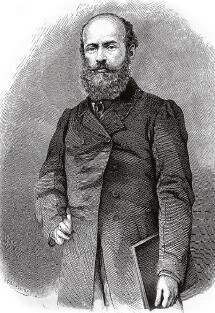

亨利·穆奥画像

亨利·穆奥画像

在蠢蠢欲动的19世纪,那些大踏步进入工业化的国家(尤其是老牌殖民帝国),在土地资源和资本扩张的内在驱动之下,纷纷向全世界伸出了探索的触角。在火枪和货币还未及抵达新世界之时,博物学者们和传教士们早已一马当先,走出了很远。

大时势改变了个人的命运。博物学让原本的年轻语言学者亨利·穆奥深深着迷,宛如新生。同一年,他娶了一个和自己三观相同的姑娘--英国探险家芒哥·帕克的女儿。从此,在探索世界的这条道路上,一发不可收拾。

1857年,穆奥开始了自己在中南半岛的旅行。这里气候湿热,热带动植物种类丰富,有别于欧洲大陆。他一路旅行,一路收集动物标本,一晃就是数年。彼时,中南半岛渐渐显露出被瓜分的局面,其中的越南、老挝、柬埔寨落入法国之手。事实上,法国人早在19世纪早期就开始觊觎柬埔寨。中南半岛的风物知识也因此传到了欧洲大陆上。其中最重要的就是法文版《真腊风土记》。

今日吴哥窟实景

今日吴哥窟实景

在1819年,有一个法国籍的汉学家--J.P.A.雷慕沙,读到了一本奇书,关于柬埔寨古老的真腊王朝的风土人情,名为《真腊风土记》,作者是中国元朝的地理学家周达观。

周达观写作这本书的时候也是30多岁。他在书中记载,元贞元年( 1295),元成宗谋图真腊王朝和周围的小国的归附,派出使团前往。周达观是使团中的一员,他们于次年2月启程,5个月后抵达真腊,逗留了一年才回国,旅程历时一年半并根据自己见闻撰成此书。精通汉语、蒙语和满语的雷慕沙将这本《真腊风土记》译成了法文。遗憾的是,在当时的法国国内,此书并未引发多大反响。直到1860年,旅行至中南半岛的穆奥读到了这本书。

《真腊风土记》不厚,全书也就约8500字,是一本内蕴丰富的文人游记,但足以深深地震撼穆奥。他手持周达观的文字,一路按图索骥,经过了“修藤古木、黄沙白苇”的大江巨港,穿过了艰险的热带丛林,“古树修藤,森阴蒙翳,禽兽之声,杂沓其间”。他的所见所闻不断表明,周达观此前的记录真实不虚。

如果说,最初吸引穆奥的,是书中记录的那些珍禽异兽、奇花异草,“细色有翠毛、象牙、犀角、黄腊;麤色有降真、豆蔻、画黄、紫梗、大风子油、翡翠”。那么到了后来,他渐渐对真腊这个古老王国产生了浓厚的兴趣。“真腊”,也写作“占腊”,位于现在的柬埔寨境内。有人认为,“真腊”“吉蔑”“高棉”都是同词异译。在今日柬埔寨的土地上,公元1世纪已经出现了国家,即汉代史籍上的“扶南”。隋唐时期,“扶南”被原本自己的属国“真腊”取而代之。在周达观所处的13世纪,正是真腊王国文明最灿烂、影响力最大的时代,史称“吴哥王朝时期”或“高棉帝国时期”。

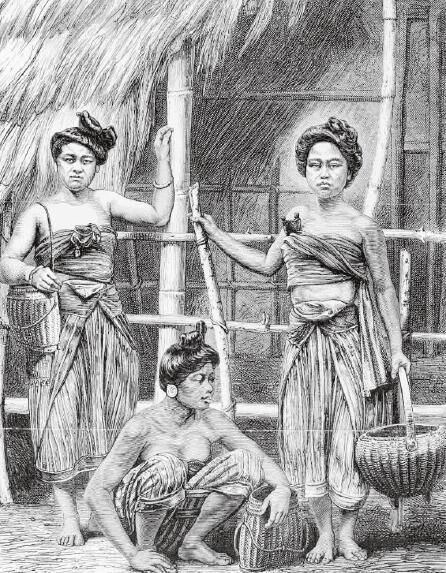

泰国碧武里府的寮族妇女,插画。

泰国碧武里府的寮族妇女,插画。

吴哥王朝存世约500年,其鼎盛时,真腊是东南亚历史上最强盛的国家,几乎将整个中南半岛都囊入疆土之内,疆域包括今日泰国的大部分地域、老挝南部和越南南部。其文字、宗教(早期为印度教,后期为南传佛教)、制度具有样本效应,辐射中南半岛诸国。

吴哥人有虔诚的宗教信仰,在40多万平方公里的热带雨林中,建造了王城吴哥及大小寺庙共600多座,并建造了大规模的农田水利灌溉系统。粮食丰足,一年中可以收成三到四次。据周达观记载,吴哥王朝可谓国富民强,有如人间乐土,很多过来做贸易的中国人也舍不得离去,和当地人通婚、定居,这些人被柬埔寨人称为“唐人”。

穆奥在阅读这本笔记时非常好奇,如此强大的王朝,它后来的命运怎样了?为什么消失得仿佛无声无息?这其中的缘由,要上溯到高棉(柬埔寨)、暹罗(泰国)和占城(位于今越南中南部的古国)三者之间数代不休的纷争和爱恨情仇。据说,吴哥一度更名为“暹粒”,就取意于“战胜暹罗人”。

古代从中国西南部往南迁徙的泰族曾臣服于吴哥王朝,一度追随吴哥国王阇耶跋摩七世攻打占城。但是,当阇耶跋摩七世死后,泰族趁着吴哥王朝衰弱而自立,与吴哥连年交战,并且在1432年迫使当时的吴哥统治者索里约波王迁都金边。由于吴哥城地近柬埔寨和暹罗的边境,容易被战火波及,同时也顾虑到洞里萨湖水患,与森林中猛兽的威胁,泰人也不曾长期驻守于此,只留下了空无一人的吴哥城。

数个世纪以来,当地的高棉人进入森林打猎,也曾发现这些宏伟的庙宇,甚至引来许多虔诚的佛教徒来此修行。但是吴哥仍然难逃被时代遗忘的命运,渐渐成为热带雨林深处的传说。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。