踏上这段爱的旅行 歌名

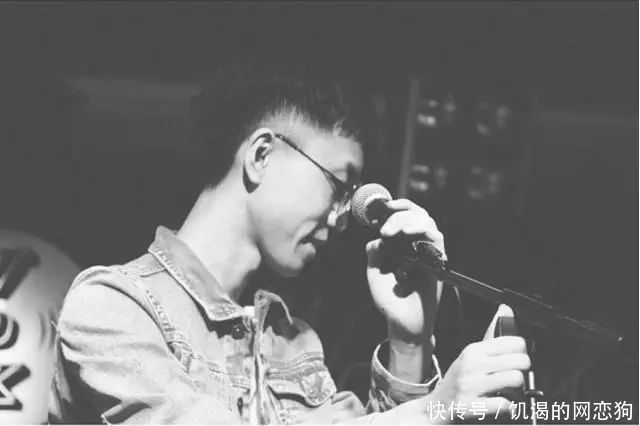

每个人都是一座孤岛 幸好我们还有音乐 4月13号,陈鸿宇2018年“与荒野”全国巡回演唱会在广州拉开帷幕。 这个外表斯文身形清瘦的年轻人,操着一把低沉醇厚的磁性嗓

每个人都是一座孤岛

幸好我们还有音乐

4月13号,陈鸿宇2018年“与荒野”全国巡回演唱会在广州拉开帷幕。

这个外表斯文身形清瘦的年轻人,操着一把低沉醇厚的磁性嗓音,将情绪寄托在歌里向我们娓娓道来。

在许多人看来,民谣唱穷了姑娘和酒,而陈鸿宇的歌却更像是承载着艰涩心事的诗篇一首,他讲述着少年面对理想和现实冲突时的负隅顽抗、家乡和城市的割舍别离,或孤勇或热烈,或低迷或高昂。

他就不卑不亢地站在舞台中央,只道是稀松平常。

在唱《来信》之前,他说了一些早年身在北京时的感受,有一段话令我印象格外深刻,大意是:“虽然我生活在这个城市之中,却总觉得她跟我没有任何关系,就好像我给她写了一封长长的情书,而她却始终没有给我寄来任何一封来信。”

说完,还要压低嗓子埋怨一句:“这段过场词也太长了。”

陈鸿宇唱的是年少情怀,却从不为赋新词强说愁。一开始听他略带沧桑的嗓音和晦涩的词曲,总觉得他是个饱经风霜变故的不羁大叔,了解过后才发现:

原来这是个少年气十足、时而还带着点冷幽默的叛逆青年。

很多人把陈鸿宇定义为民谣歌手,而他却不这么认为:“即使当前我的风格更接近民谣,我也希望那就是属于我的风格的民谣。”

他从来不甘局限于一个标签,他更愿意把自己放在独立音乐人的位置上。正如他天生不安分的个性,他所希望做的,也是独立于其他人之外,风格多变想法鲜明的音乐。

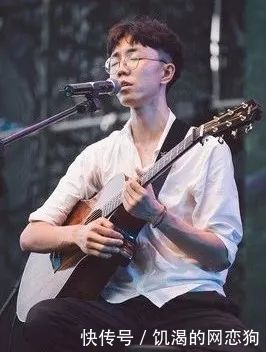

音乐的种子,从2002年陈鸿宇得到人生中的第一把吉他开始萌芽。

2004年,因受Beyond、铁娘子以及Nirvana的影响,陈鸿宇在高中时与几个同学组成了“流伤乐队”,与此同时陈鸿宇也开始了歌曲的创作,2005年,陈鸿宇创作了个人的第一首原创单曲。

陈鸿宇从学生时代起就是个叛逆少年,同龄人都在忙着学习,他却一心扑在音乐上面。然而当他毕业后到了北京,从事的工作却都是营销、宣传、咨询一类,唯独与音乐无关。

的确,二十出头的北漂青年数不胜数,每个初来乍到的年轻人总以为自己可以成为这个城市里,最特别的那一个。

可每一段故事的开始总是满怀憧憬,结局却总常常是潦草收场。

后来陈鸿宇在访谈里说,当时他在北京呆了两年多,却依然毫无方向、诸事不顺。

于是头脑一热,干脆把手头的事都歇了,和一拍即合的哥们于航一起撒欢了一把:用了两个月时间,从最北漠河搭到了最南三亚,来了趟搭车旅行。

他们在出发前就做好了“搞完这一趟,完结我梦想”的打算,闯完这场祸,就踏踏实实地扎进生活的肚子里,过上为了生存而奔波忙碌的平凡日子。

陈鸿宇在回忆这段经历时,是这样形容自己当时的心境的:

在这巨大的城市肚子里,我只是一团炽热的空气,被吸入即又被呼出,无足挂齿,飘忽不定。

经历过无足挂齿的漠视和飘忽不定的打磨,陈鸿宇才能将身上的野性和锋芒沉淀成刚刚好的模样。

唱好一首歌不难,把一首歌的故事讲好才是歌手的本事,陈鸿宇有这种底气。

陈鸿宇走进大众视线里的契机,伊始于一首红遍大江南北的《理想三旬》,一句“梦倒塌的地方,今已爬满青苔”道尽无数人内心深处的求而不得。

但他从不满足原地踏步的现状,在《理想三旬》的风格被所有人接受且热捧之际,陈鸿宇推出了他的第三张原创专辑《与荒野》,不同于以往的浅唱低吟,这张专辑用激烈多变的风格,唱出了隐匿在城市角落里的,与这个时代格格不入的孤独呐喊。

这个来自内蒙古额尔古纳的年轻人,远道而来纵身入世,心怀荒野却也不曾睥睨城市里的一草一木。

陈鸿宇在2015年创办了音乐组织“众乐纪”,如今它已经演变成专属陈鸿宇个人的品牌。有人因此抨击陈鸿宇为用音乐包装售卖的生意人,面对质疑,陈鸿宇说:“做音乐时不要考虑商业,做完了音乐之后就不要太多的去谈情怀。”

当小众化的歌声被捧到一个不食人间烟火的高度时,情怀就成了阻碍音乐发展流传的天花板。而在陈鸿宇的巡回演唱会上,无论是灯光音响效果、现场演出的编排,还是陈鸿宇本人的控场能力,都给了我们意料之外的惊喜。

曲高和寡有时会给人一种讳莫如深的优越感,而在浮躁的大环境下,陈鸿宇愿意往下沉,他说:

“环境就像一个浪潮,在进入浪潮之前没有理想,或进入之后没有反思,便会被卷走,再也记不起曾经因为爱、因为年轻而诞生的种种想象。成名不必趁早,到分得清哪里是浪、哪里是我的时候,刚刚好。”

陈鸿宇的心里有一把标准的量尺,他对自己的定位有阶段性的反思和规划,也从不把理想和情怀高高挂起,而是脚踏实地的去走他认为对的方向,而在这个过程中,一套创新的商业模式作为附加值从中衍生。

正如他在《一如年少模样》里唱的,想避世更要在世上。

生而在世,多少人偏爱荒野上的风声,却始终挣不脱尘世中的贫穷和思考。难得的是,陈鸿宇既保留着年少轻狂的冲动和热忱,也带有成年人式的理智和思考,他或许可以是个讲故事的音乐人,却不会为故事困在一个格局之中,他明白自己真正要的,是做好自己的音乐。

陈鸿宇看似总在追求改变,可你能从他的歌声里发现,他一直在坚持有所不变。

音乐理想对陈鸿宇而言,就像一棵从小就种在门前的早春的树。

经过年月更迭,大树开枝散叶,正如“枝桠伸往更远处的芦边湖泊”,陈鸿宇也踏上了成长的行歌之路。

告别了轻狂时光,一人独往未知的前方,难免“一边走一边唱一边回头张望”。忍过了途中的虚妄和恓惶,也就学会了“暮冬时烤雪,迟夏写长信”的从容淡定。

身处霓虹深处,明白了远方的常态总是“许多人在路上,仍不解为何而忙”,才发现每个人都只是经过,不过“消磨苦短,各自聚散”。于是提笔将满腔被浇灭的热血写成一封来信,其实世故大都如常,当你“不再虚设远方,诚然才理解何为远方”。

转眼理想已然三旬,再不见夜里听歌的小孩,看透了多少凉薄世态可动荡,还剩下多少遗憾自负存念想,只道离家难免,从此他乡即故乡,唯有时间不可挡。

陈鸿宇的专辑有一个特色,即下一首歌的歌名,悉数藏在了上一首歌的歌词当中。这种类似藏头诗的做法,为每首歌都平添了几分意犹未尽,而这耐人寻味的手笔,出自陈鸿宇的词作搭档唐映枫。

有人说唐映枫笔下的歌词总是通篇意象堆砌、韵脚生硬,对此唐映枫却说:“歌者一开口,歌词无意义。如果你有被其中某一句歌词打动到,谢谢,它属于你。”

陈鸿宇和唐映枫

陈鸿宇的曲和唐映枫的词互相映衬,谱出的歌总是带着悠远的意境,再加上陈鸿宇醇厚得像一壶老酒的嗓子,仿佛一个迟暮之年的老者,讲诉着他年轻的冒险故事。

陈鸿宇的歌里很少谈及情爱短长,更多的是着墨于自我的表达。

他曾这样介绍自己:“点菜爱点没吃过的,聊天爱听不知道的,天生好奇,不惧新鲜,主动冒险,负责到底。”

他用最自我的态度做着自己喜欢的事情,期间他做了许多改变,主动和被动的,自身和音乐的,都只是为了更好地捍卫真实的自己。

在音乐之外,陈鸿宇一直有个小小梦想:在他的家乡额尔古纳盖一个与世隔绝的小房子,可以在星空下招待客人,在炉子下烤火唱歌。

他从不掩饰对探索这个世界的欲望,也一直在表达着对故乡的眷恋情怀。他裹挟着呼啸来到喧嚣的城市中央,为的是开辟出属于自己的一片荒野之地。

陈鸿宇用十六个字概括自己:

“一身瘦骨,一双冷眼,一张快嘴,一颗热心。”

这个冷眼热心的青年如今已近三旬,冷眼看过了唏嘘世态,却仍然保留不改初衷的热心,一如年少模样。

对于陈鸿宇而言,这可能是实现理想最好的态度。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。