旅行探险家

徐霞客,明代杰出的旅行家、探险家和地理学家。他一生有三十多年是在旅行和探险中度过的。在漫长的旅行生涯中,他将自己的旅行路线、沿途的地形地貌、动植物分布情况、所经受的

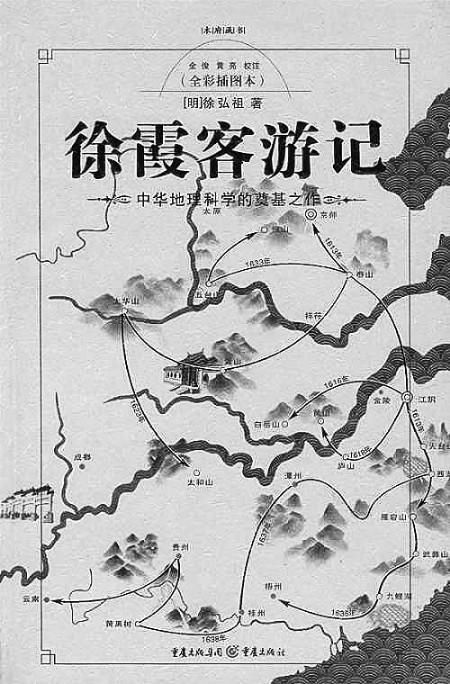

徐霞客,明代杰出的旅行家、探险家和地理学家。他一生有三十多年是在旅行和探险中度过的。在漫长的旅行生涯中,他将自己的旅行路线、沿途的地形地貌、动植物分布情况、所经受的气候条件、各民族的风土人情、社会经济发展状况以及自己的切身体会都详细地记录下来,著成了一部至今仍有极大科学价值的不朽巨著《徐霞客游记》。被誉为“千古奇书”。

游山玩水,广览山川之奇美,采自然之精华,是许多人的爱好,而我国古代却有一人因此而出了名,他就是《徐霞客游记》的作者,我国明朝著名旅行家和杰出的地理学家徐弘祖。

徐霞客(1587~1641)名弘祖,字振之。明代杰出的地理学家、旅行家。万历十四年十一月二十七日(1587.1.5)出生在马镇南岐一个没落士绅家庭。祖父以上四世均有文名,父徐有勉隐迹田园,母王氏豁朗节俭,能“贸布以易糈”。徐自幼聪慧过人,好读书。15岁博览祖遗“绛云楼”藏书,特好古今史籍、地志图经,萌远游五岳之志。18岁,父受群豪欺侮,忧愤而死。他决意不应科举,不入仕途,问奇名山大川。万历三十五年徐21岁,辞别母亲和新婚的妻子开始出游。初期旅行以登名山、访胜迹为主,因老母在世,每年春天外出,秋冬计程以归。他游山川如会知己,探穷奥秘如掘至宝。47岁以前,游历了北方的泰山、嵩山、华山、恒山、五台山;南方的黄山、庐山、普陀山、天台山、雁荡山,最远至福建的武夷山。曾于天启元年(1621),为纪念母病痊愈,盖“晴山堂”,搜求先世遗墨、题赠,为之刻石。天启四年,因母已届80高龄,打算暂缓远行。母不以为然,特命他陪同亲人作宜兴、句容之游,以示激励。翌年9月母病逝,在家守庐。崇祯元年(1628)服丧期毕,乃放志远游。他有感于“山川面目多为图经志籍所蒙”,以更多的精力,对地理现象作考察研究。4月,去福建漳州看望好友黄道周,远抵广东罗浮山。崇祯二年,由南转北,入京师,游盘山。三年,再南游漳州。五年,重游天台山、雁荡山。六年,出南京,再北上京师,游五台山、恒山,又南下三游漳州。他身体健壮,携一杖,一仆被,登山捷如猿。能忍数日饥,逢食即饱,旅泊岩栖,游行无所碍。

徐霞客的旅行,并非只是游山玩水,其意在按奇览胜,到后期更侧重于有计划、有系统地观察了解和研究大自然。他的全部旅程,主要是在徒步跋涉中进行的,他登危岩、爬绝壁、涉洪流、探洞穴,饱尝了种种艰险。

1637年正月,徐霞客在湖南茶陵探索麻叶湾的麻叶洞时,由于当地人迷信洞中有神龙奇鬼,没有人敢做向导。徐霞客毅然携带火炬,和自己的旅伴一起进入洞中,伏地爬过三处低矮狭窄的洞穴和缠隙到达了洞底,仔细观察了洞中的奇景,获得了大批的实际资料。

同年,他在广西融安一带考察龙岩时,不慎失足落入雨后暴涨的洪水中,幸亏他抓住了岸边的一丛荆棘,才得以脱险。

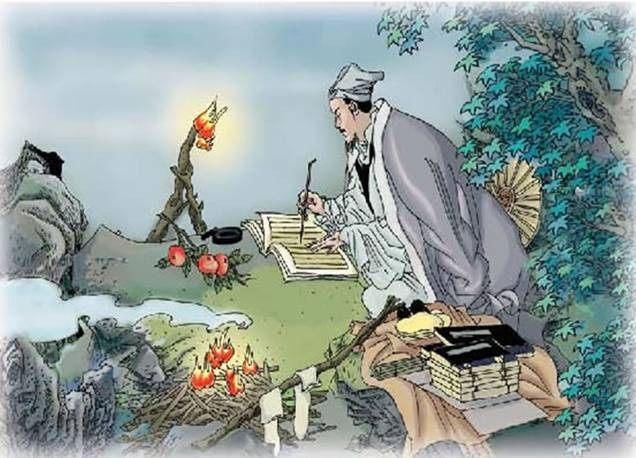

徐霞客在长期游历中,不畏艰难险阻,不惧天灾人祸,“高而为鸟”,“险而为猿”,五次遇到盗匪,四次断绝粮食,但仍攀山涉水,笃志不移。尤为难能可贵的是,在游历中,不管白天怎么劳累,哪怕是日行百里,亦要凭借露火或松明的光亮,把当天的经历和考察情况详细记录下来。经过多年努力,终于汇成巨著《徐霞客游记》。

《徐霞客游记》是用散文和日记体裁写成的。全书共20卷,约40万字。内容丰富,资料翔实,具有很高的学术价值。

《徐霞客游记》既记载各地风貌,又探索形成原委,涉及地理、地貌、水文、地质、植物等多方面科学问题,对西南边区地理提供了丰富的资料。书中详尽、细致地描写了我国西南各省尤其是云南石林、广西桂林、阳朔等地的石灰岩地貌,像峰林、岩洞、石笋、石梁、斗淋、暗河、天然桥、水洞等,写景状物十分逼真,很能引人入胜。他把湘江沿岸的山形容为“耸突盘直”,把桂林江上的奇峰比为“青莲出水”,称阳朔周围是“碧莲玉笋世界”,文字简洁,诗情画意,盎然纸上。徐霞客关于石灰岩地貌及形成原因的记述,比德国地理学家琐曼早了2个多世纪。

徐霞客考察过许多河流,特别是对长江和盘江的源流作了详细的考察。在他之前,人们普遍误以为蜕山是长江的上游,徐霞客对此说提出怀疑。他北历三秦,南到岭南,西出石门、金沙江一带,得出了长江上源不是岷山而是金沙江的结论。

南北盘江是广西红水河的上源。《大明一统志》记载南北盘江的发源地是火烧铺和明月所(二地均在云南富源附近)。徐霞客考察了云南、贵州、广西三省,指出北盘江的发源地是火烧铺以北的大渡河,南盘江的发源地是霜益北部的交水,从而纠正了《大明一统志》的错误。

徐霞客一生忠于科学事业,直到生命的最后一息。晚年时虽然重病在身,仍然精心研究岩石标本。1641年正月徐霞客因病逝世,享年56岁。徐霞客一生游历大江南北,旅行生涯长达30多年。在漫长的旅行生涯,他著成一部有极大科学价值的千古奇书《徐霞客游记》。他是中国历史上最伟大的旅行家。因此,完全有理由入选影响中国历史一百人之中。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。