旅行 前言 散文

我公司及其关联合作公司拥有独家全世界全版权作者简历:菊女,中国首家野茶品牌“崖边”散仙创始人,湖南卫视茶频道曾跟踪拍摄了她各地山头寻访野茶的三集专题片。 为保持文学的

我公司及其关联合作公司拥有独家全世界全版权

作者简历:菊女,中国首家野茶品牌“崖边”散仙创始人,湖南卫视茶频道曾跟踪拍摄了她各地山头寻访野茶的三集专题片。

为保持文学的纯度与自由度,菊女不曾加入任何协会与团体,是一位独立的纯粹的文字写作者、诗者、行者。平日背包山水,与流云并足,找点野茶,写点文字,让灵魂与行走、与野茶结合成一体。

主要作品有诗集《菊园深处》《归雁声声》,旅行散文集《流云带走了我》。

内容简介:

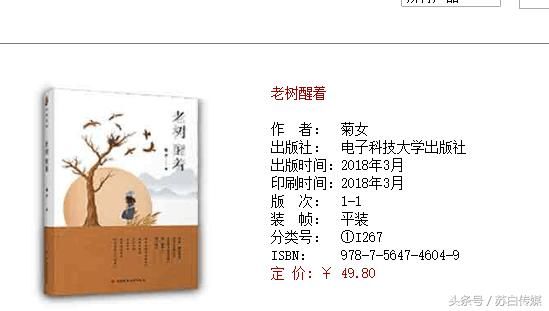

《老树醒着》是菊女以自己故乡人事为主体的一部散文集,历时多年。

作者把对故乡深沉的爱化为对自己灵魂终级归宿不停止的寻找。她把故乡看成是她灵魂的奠基地,告别故乡去流浪,多是趋向内心那座飘渺的终级故园。

书里写她那片生她养她的故土,以其记忆中永远的苦乐乡亲,老树鸟窝,清清的河水,炊烟里爷爷奶奶唤归声诸如此类,用来承载了她一生流浪的因果,替她看护着那颗回归的心。

这本集子,主体基本是作者对故乡和故乡人事原始深沉的爱

后面几个章节,写了作者在外流浪时看到的一些真善真美的故事,同样,字里行间都是因热爱而生的感动,悲悯,体悟与轻愁淡绪。

菊女是一位将行走、野茶和灵魂结合成一体的奇女子!

她出生于一个书香门弟大家族,自五岁开始,几十年来默默写,以目、以心、以魂,让诗歌回到诗歌的状态,让文字回到文字的状态,不管是诗歌还是散文,都能见到其厚重的文学功底和深邃的哲思,也因此引来大批的诗文追随者。

菊女这本散文集文笔沉静老道,张驰有度,不显山露水的情绪,如静水深流,读来让人或如饮清茶,或如沐春风,或唏嘘或深思或泪或笑。

民俗地域文化散文随笔:老树醒着

新书上市,四川成都电子科技大学、苏白(武汉)文化传媒有限公司、湖北万木春文化传媒股份有限公司、湖北远望文学社工作室、现代印象(北京)文化传媒工作室、未来趋势文化传媒(北京)股份公司、安徽新儒文化传媒股份有限公司、北京京城新安文化传媒有限公司 联合出品 。乡土、自然文化散文集。

《老树醒着》序言

故乡,在哲思与诗意中回望

李枫

菊女的散文集《老树醒着》即将出版,作为结识时间不长但自觉一见如故的文友,既深表祝贺,更期待早日拜读纸媒大作。

菊女约我为文集作序,实感文才和学养不济,难以胜任,但又实在痴迷菊女的作品,也为她的诚恳和病中笔耕的精神所感动,就作为先学者,聊一聊我的学习体会吧。

在阅读这部散文集时,我一直试图将其置于菊女的整体艺术世界和生活背景中,运用结构主义研究方法,抽象出几个关键词,勾勒文集的框架和核心思想,无奈,文本太过丰富,恐怕不是几个词能够概括了之。

在对菊女作品仅有的阅读和生活的部分了解中,我暂且将她的世界化为两个区块,一个是家乡,一个是路上。家乡叙事主要呈现在《老树醒着》这部文集中,在路上即菊女自称流浪的叙事可能是下一部散文集《流云带走我》的主要内容——我没有看到全部作品,只是根据菊女分享的个别篇章猜测。这两部作品基本构成了菊女的主要艺术世界和生活经验:“家乡”是她时空和精神追寻的起点和归程,“路上”是她“流浪”即追寻的过程,包括以攀登悬崖峭壁寻找野茶作为事业,数次自驾进入青藏高原无人区朝谒圣山圣水,皆为寻找人生的“终级故园”。

《老树醒着》处处能让读者感受到作者用文学形式探索哲学问题的表达,最集中的体现是死亡叙事。在《大表兄》《哑巴叔叔》《牛屋与它的主人》等篇章中,作者屡屡叙述故土亲友的离世。生与死,是生命中的两种形态,构成了人生命的全部内容和过程,所以,施津菊说:“文学创作如有永恒的主题,首先就是生与死,然后才谈得上爱与恨。”(《性别差异中的死亡叙事》天津师范大学学报(社会科学版)2014年3期)《老树醒着》自觉不自觉地契合了这一理论,将生死先于、优于爱恨主题进行文学探索。

作者说:“虽说要尊重死亡,但必须是在尊重生命的前提下。”(《几声故土情》),这句话是否可以这样理解,在尊重生命的前提下,要尊重死亡。如果逻辑关系成立,可以说,这是本书中作者生死观的集中阐释。

在这一生死观的指导下,菊女的死亡叙事具有独特的哲学考量和审美表达,她完整地再现了亲人们从“生”到“死”的完整人生历程,而不是像有的作家那样聚焦甚至迷恋死亡叙事。她笔下的亲人生活在故乡的老屋,劳作在田间,如一粒尘土,如一棵青草,作为最普通的生命而存在。他们安心于自己狭小的世界,似乎被整个世界遗忘,但他们是世界的主体,其存在和价值可能暂时被遮蔽,但不能消失。

于是,我们在读《我的奶奶》《大表兄》《哑巴叔叔》《鬼附体的陈婆和四叔》时,无论他们是深爱“我”的奶奶,还是曾经年轻有为的大表兄,还是天生残疾的哑巴叔叔,还是被“捆同”的陈婆,读者都能从他们的故事里,感受到那勃勃的生命律动。他们的养儿育女,娶妻生子,婆媳争吵,思念亲人,鬼魂附体,安葬故老,生命无不闪耀着光芒,彰显着不朽的厚重的生命价值。

作者写自己少女时代发生在故乡那些珍贵的懵懂情意时,也是与故乡那片热土紧紧联在一起,如《桔林深处》和《我家门前有条河》。在菊女心理故乡的大框架内,一种深沉的爱可以总括其中所有。

她笔下的死亡,大多因病自然离去,少有意外或怪诞的事故发生,就是几处幼时见到过的喝农药死的乡亲,也为突出那个年代大环境的悲哀。证明再小的角落,都与时代的大命题捆绑着。她不追求情节的离奇,不炫耀死亡的恐惧,不沉醉死亡叙事的狂欢。在这里,死亡叙事呈现出日常叙事形态,每一个个体生命都得到了平等的关注和尊重,字里行间潺潺流淌的慈悲和深爱。菊女以平常之心看待生死,以虔诚谦卑的文化立场观照家乡的亲人,用朴素和空灵有机结合的文字,让普通人的“生”氤氲着如梦如幻的诗意,让“死”安详地栖息在尘世里,不被惊扰。

老树醒着,“ 静静的看着我和我的邻里乡亲,带着日子走过去”,也静静地鲜着,绿着,向后来人述说着这方水土这方乡民的不为人知的鲜活历史。

这也是文集题目“老树醒着”的意义所在吧。

“老树醒着”很容易引发读者这样一个思考:作者“一遍遍决然离开它(指故乡)又一遍遍走回来”,在“得医生通报”后,急急忙忙“认真对待”《老树醒着》的写作,和她“多年的流浪”追寻的“终级故园”有什么关联?我理解故乡和一个个普通的生命,即是她的“终级故园”,至少是主要的组成部分,只是“有些亲爱与抵达只能用告别和出发的方式”,“家乡是我们灵魂的奠基地”,是启程和归来的精神家园。

除了故乡的人和事,《老树醒着》还记录了其他一些平常日子里的温暖和美好,如《生死蝶》《临春的一点回忆》等,举重若轻的运笔,不动声色处,却让人深刻感受到那些关于爱的永恒穿透力。

按照文化学的理论和解读方法,这部作品包含了众多的文学母题,如“死亡”“爱情”“追寻”“流浪”“离别”等,也运用了大量的神话原型,如“河流”“月亮”“老树”“蝴蝶”等。在众多的文学母题中,会有一个中心母题,我以为是“死亡”; 在丰富的神话原型体系中,会有一个核心原型,我以为是“老树”。无论是文学母题还是神话原型,它们都主要具有以下几个功能:一是增强了作品深厚的历史文化底蕴,二是构建了作品的地域文化特色,三是搭起了创作和接受之间的桥梁,两者容易产生共鸣。我以为,这几个功能在《老树醒着》中都有充分的体现,也可以说,是其审美价值和乡土文明价值的重要所在。

在这里,不得不再啰嗦两句的是,菊女散文的诗化特征。它主要体现在事件与环境、叙述与抒情的高频次的自然转换上,也体现在想象空间开阔的基础上和语言的跳跃上,虚实相间,形成了具有古典诗词意境美的文本。比如:

“我是想她了,一直在想着,那双眼睛呵,已附着在我心底最柔软一域。那是尘世仅存的瑰宝,是远古遗下的一滴清露。我想象她意识涣散的那些日子,是不是上天把她重新安排走了一回前生?替她过滤了这人间尘埃,才有如这般澄澈稚气的眸子呵?!”(《春草明年绿》)

“来长沙四个多月了,竟没有认真看过一次黄昏,真是很忙么?这四个月来,我也不知月亮到过这里的夜空没。一天中,这两个时辰最乱旅人方寸。”(《黄昏的童话》)

必须止笔了,所有的文字等待着读者或浅踱,或深耕。

祝菊女身体健康,创作丰沛!

2016年3月27日于大庆

作者李枫:大庆师范学院中文系教授

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。