鼓励孩子去旅行的话

我们经常把“孩子不听话”挂在嘴边,那么孩子不爱听什么样的话呢?到底怎么说,孩子才愿意听呢?我小时最讨厌父母的行为就是,我跟别的小朋友发生矛盾时,他们不分青红皂白,就会先批评我

我们经常把“孩子不听话”挂在嘴边,那么孩子不爱听什么样的话呢?到底怎么说,孩子才愿意听呢?

我小时最讨厌父母的行为就是,我跟别的小朋友发生矛盾时,他们不分青红皂白,就会先批评我。我委屈得想哭时,他们就会大声呵斥:不许哭!

现在想想,这种沟通方式最大的问题就是,没有接纳孩子的情绪。事情不管对错,肯定都有原因。

听到“不许哭”的呵斥时,我除了害怕,其实更加想哭。

父母和孩子之间,往往父母在沟通的时候会占上峰。通常情况下,能充分表达想法,表达观点,甚至发泄情绪的,往往都是家长。

比如,孩子老师说他最近成绩下滑,在学校表现不好。即便是老师说,那也是他的角度,我们应该先跟孩子坐下来谈谈,从关心的角度,了解孩子最近发生了什么事。那些开完家长会回家就大骂孩子的家长,其实很大程度上,是觉得孩子让自己丢了脸。

1

跟孩子说话,最重要的是什么?肯定不是为了让他听话。而是给予孩子回应,同时给予他尊重。

很多父母觉得孩子小,不懂事。所以我说什么,你听着就行。甚至我们能看到一些成年了的子女,还是会被一些控制欲强的父母骂着。

“你懂什么啊!听我的安排就行。”有了想法的孩子,肯定会反抗。而有的孩子呢,一脸麻木。也许早就失去了自我,任凭父母安排自己的人生。这也算是一种悲哀。

你真的希望自己的孩子变成这样的人吗?

父母往往觉得孩子小,认为孩子只要听着就行,因此就会凭着自己的心情好坏,对孩子的行为进行肆意的评价。如果父母总是反复无常,言而无信的话。那在孩子心中,你的话将变得毫无可信度。试想一下,孩子都不相信你的话,还会听吗?

上周末,快要到吃午饭的时间了,儿子突然说想吃饼干,我跟他说,“最好是饭后吃,因为你吃得饱饱的,等会不想吃饭。”

他起初有点不乐意。“妈妈不是不许你吃,而是建议你改一下时间。”他还是想现在吃。“你知道我说到做到,并不是不让你吃,对不对?”他点点头。“那我们先放桌子上,吃完饭,你慢慢吃。”他知道我说话算数,所以最后犹豫了很久,还是选择了等会吃。

一旦与孩子建立了信任,才能让孩子愿意遵循一起制定的规则。所以在跟孩子沟通的过程中,一定要做的真实。如果做不到,就明确告诉孩子,我做不到。

有时,孩子会提一些无理的需求,那就不要敷衍他。

比如有一次儿子看到邻居的大孩子在玩变形金刚便吵着要买。我当时就跟他说:“这个玩具还不适合你,要大一点才能玩。”他就不高兴了。我跟他耐心地说了为什么不能买的原因。并且跟他说:“变形金刚太复杂了,你现在还操作不了,等你读小学以后,我送一架给你。”得到了我的许诺,他也没有再去闹了。

有的老人喜欢跟孩子说,“不听话就被狼叼走。”能吓到小一点的孩子,可是对于大孩子来说,这样的话不会有效果。 其实孩子是最愿意去寻根究底的。而且他们一旦获得了一种认知,就会形成内在的一种自我约束。比如吃太多的冰淇淋导致肚子疼。你可以跟他分析为什么会肚子疼,告诉他肠胃也需要暖暖的保护。

2

人们常说“心想事成”。你对孩子说的话,他们都会依照预言实现想像。孩子本来都没想过“打翻饮料”、“可能会打翻”这些事,经爸妈提醒后,反而会很在意。

这些提醒其实形成了负面暗示。“可能会打翻”的联想,引导想像走向事实。我一再耳提面命的叮咛,完全徒劳无功。其他类似的状况如下:

“不可以大声吵闹”

“不要跑!”

“不要靠近!”

你的眼前是否浮现孩子吵闹、暴冲奔跑、靠近危险场所的画面?什么样的一句话可以逆转这种状况呢?

假设你现在放好杯子,倒满饮料打算端起来喝。看到几乎要溢出杯缘的饮料,你不禁喃喃自语:“啊~好幸福!”杯里的饮料只要稍微倾斜,就会洒出来。这时候如果有人在旁提醒,你希望他怎么说呢?是不是像下面这种状况?

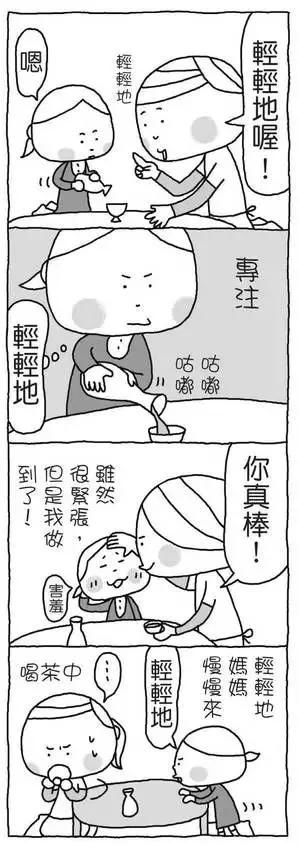

当你把斟满饮料的杯子小心翼翼拿到嘴边,有人在一旁柔声提醒“轻轻地”,你会有什么样的心情?是不是认为对方“真体贴”?是不是会因为轻声细语的提醒,小心地端起杯子?

相反的,如果对方大喊:“不要打翻了!”你可能会吓得手忙脚乱打翻杯子。孩子也是一样。如果你对孩子说“轻轻地”,天真无邪的孩子就会照你所说的,慢慢、小心地倒水。把“轻轻地”这句话彻底传达给孩子,比“不要打翻”有更好的效果。因为它会成为“轻轻地就能做到”的正面暗示。

“不要……”是绕远路的思考方式。

脑海中先出现打翻水的场面,然后修正为不要打翻。脑子里先想像了柠檬,然后再设法消除,告诉自己不要去想像。这个思考过程不仅麻烦,而且对孩子来说相当困难。既然如此,一开始就告诉孩子“轻轻地”,不是更直接了当吗?

以“保持安静”代替“不要吵闹”。

以“慢慢走”代替“不要跑”。

以“离开那里”代替“不要靠近”。

“正面暗示”做什么都顺利。

“不要打翻”让孩子联想到“会打翻”。

告诉孩子“轻轻地”,他就能小心行动。

正面、直接地表明要求:“保持安静”、“慢慢走”。

只要以正面的说话方式和孩子沟通,自己和孩子都能镇定从容地面对各种状况。

以“怎么做”代替“为什么”,这样问,教出创意十足、独立思考的好孩子。

“为什么做这种事!”爸妈教养孩子时经常会说“为什么”。我也常把“为什么”挂在嘴边,几乎变成口头禅了。各位爸爸妈妈也是吗?你会在什么状况下说这句话呢?我常在下面的情境中,脱口说出“为什么”。

爸妈为什么动不动就问孩子“为什么”呢?通常是因为心情烦躁。

“为什么?”“怎么搞的?”这是询问对方原因的疑问词。如果你这样被人质问,会怎么回答呢?比方说你不小心把碗打破了,这时如果有人问你“为什么会打破”,你会怎么回答?

“因为一时手滑嘛!”;“因为太烫了嘛!”被追问之下,只好绞尽脑汁找一个合理的藉口。而且当我们问别人“为什么”时,经常都带着怒气。我每次说这句话的时候,多半都气到额头爆青筋了。表面看起来是在问对方理由,但其实是带着厌恶及愤怒质问对方,听起来实在很幼稚。

质问“为什么”使对方害怕,让他在情急之下编造藉口。迫使对方捏造藉口后,我们又会再进一步责怪对方:“不要找藉口!”冷静思考过后,我发现这是自掘坟墓,根本解决不了问题,只是在原地踏步罢了。“为什么”虽然是疑问句,实际上却在威胁对方。被问的人想找台阶下,只好千方百计找藉口。

那么,有其他话语可以取代“为什么”吗?

问孩子“该怎么做”,则是引导孩子采取行动的创意开关!

孩子把鞋子穿反了、袜子没穿好、和其他孩子抢玩具时,这句话都能派上用场,得到比指责更好的教养结果。有人这么问你,你会有什么反应?是不是自然而然开始思考“接下来该做什么才好?”

用“How”来提问,孩子会学着思考该采取什么行动,引导小脑袋瓜不停运转,即使他们想出来的办法,只是把地板弄得更脏也没关系。

当你基于某种缘故迟到时,若有人问你“下次该怎么做才好?”你是不是也会思考今后的迟到对策呢?例如将闹钟的声音调大一点、提早十分钟出门,或者是找出“顺风”的路线。只要你的对策成功,以后就不会再迟到了。这种做法比破口大骂“为什么迟到”积极多了!

“该怎么做”能引导孩子进步,“为什么”只会在原地踏步,“为什么”是藉口的催化剂,“怎么做”能把焦点放在“接下来的行为”,“怎么做”是启发孩子创意的开关,因为被骂“坏小孩”,才会变成坏孩子。

“赞美教育”似乎是现代的育儿主流。当你对孩子说“真是坏孩子”、“你真是笨死了”时,孩子便认为“我是个坏孩子”、“我不聪明”。对于别人说的话,人们总是照单全收。不,应该说是“深信”他人说的话。

如果是你,希望被贴上什么样的标签呢?“年轻、漂亮、笑脸迎人、温柔”等,都是令人开心的标签。

听到别人这么说,自己就会希望在人前保持一样的形象,回应他人的期待。因此,我们喜欢的是“正面”的标签,同样的状况也适用于孩子。“谢谢妈妈每天辛苦准备美味的晚餐。”

我真希望家人能对我这么说。这样的话,我一定能够开心地想“要再做更好吃料理给家人吃!”要是平常能得到很多赞美,就算偶尔有批评,一定也能坦然接受。

之后,只要看到儿子能主动去刷牙,我也会经常赞美他:“你的牙齿刷得好干净,闪闪发亮!”儿子觉得自己受到关注,咧开嘴露出八颗牙。人就像植物一样,受到光照的部位会成长得更好。

明白这点之外,还必须了解:纠正孩子不当的行为的关键,就在于“把人和行为分开”。

比如,儿子洗澡把卫生间弄得满地是水,可能会让自己和家人滑倒。我们不妨说:妈妈知道你是不小心弄的,那以后你弄脏了地板,是不是要擦干净呀?或者,当你擦他弄脏的地板时,就叫上他一起完成,让他感受到这个习惯会带来什么。之后,他就改掉了这个毛病。

3

跟孩子说话,一定要带一点童真。

如果能像个孩子一样跟孩子沟通,可能会有好的效果。

孩子的世界是天马行空的。所以我们也要带点想象力去跟他们说话。

我特别喜欢跟孩子们说话,因为他们的世界总是出乎我们的想象。比如有一段时间,儿子特别喜欢将军跟士兵的游戏。他想象自己是士兵,我是将军。然后士兵会听将军的指令。

这个游戏我也非常喜欢,因为他会一下子把家里的玩具收拾的干干净净。当然,我作为士兵时,也要听从他的指令。

平时多陪孩子阅读,因为有绘本的配合,效果会更好。

因为书本在故事里就藏着想象力。而且陪孩子一起读的书,会形成彼此间的默契,甚至成为家庭文化的一部分。比如儿子早期不喜欢刷牙,我就提醒他:(《小猪佩奇》里的一集)“牙仙子不是都是用牙齿换金币吗?她只保留干净的牙齿,所你一定要保护好你的牙齿,不要被虫子吃掉了。”

实在不知道怎么沟通?那就先陪伴。

为何孩子总是不爱跟你说话,或者你想跟他沟通又不知道说点什么,那问题可能在于,你还要多陪伴他,多一点共处的时间。

如一起看书、做游戏、旅行、做家务等,都可以。读完书,就聊聊书中的内容,玩完游戏就聊聊游戏的乐趣。便于拉近与孩子的距离。

和孩子说话,也有技巧避免用“我警告你……”“你最好赶快……”“你再不……我就” “你太让我失望了”等带有负面情绪的语气说话。和孩子交流时,说得越具体确切,孩子越容易回答。借助纸条留言,或者图画的方式,也是不错的方法。

与其问吃穿的事,不如聊聊“学校有什么好玩的事”等这种让他们感兴趣的话题。如果能从肯定和鼓励他开始,比较容易营造一个良好的谈话氛围。比如,“妈妈知道你一直都是诚实的孩子,也感谢你愿意和我一起讨论这件事”。

邀请他一起做点事,增加和孩子的互动。这可以帮助家长和孩子增加彼此的了解。比如,“今天妈妈要给家人做蛋糕,很需要一个帮手,你愿意跟妈妈一起做吗?”

家庭有良好的沟通氛围。父母家人之间越是能经常聊天沟通,孩子越能受到感染,交流更加容易。

泰戈尔在《孩子的世界》里说:“我愿我能在我孩子自己的世界的中心,占一角清净地。我知道有星星同他说话,天空也在他面前垂下,用它傻傻的云朵和彩虹来愉悦他。”只有当我们尊重眼前这个小小的人儿,跟他们的世界靠的越近。才会懂得他们的言语和心声。

如果想了解更多关于亲子成长的教育方式,请

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。