旅行的味道 综艺嘉宾

我们都知道,提升知识储备、扩大见识,要多逛博物馆。可是,没几个人真正通过逛博物馆,达到了这些目的。去是去了,心里永远虚虚的。根本没学到什么知识好吗。除了在博物馆走马观花,还

我们都知道,提升知识储备、扩大见识,要多逛博物馆。可是,没几个人真正通过逛博物馆,达到了这些目的。去是去了,心里永远虚虚的。根本没学到什么知识好吗。

除了在博物馆走马观花,还有在旅游景点拍照打卡,看舞台剧无从下手,这些都是大家的日常啊~什么深度旅行,从来都是骗自己的。

作为周末出逃“惯犯”、“放自己一年梦想假”的放逐者,我觉得深度旅行和时间长度没关系,而是和体验与感受的厚度有关。

出发前明确旅行目标,不抓瞎; 旅途中带着问号眼观六路,耳听八方; 回来后还能把疑问挨个消化,转化为记忆的陈酒储蓄起来,或提供生活的新灵感重新燥起来。

我是如何深度旅行的?倒还真有些工具和干货想跟你们分享。今天,带着这些提高旅行效率的综艺、纪录片、舞台剧、书,聊聊我是如何“前预习、后复习”行走天下的。

我特别喜欢爱奇艺新出的一档博物类谈话节目,《博物奇妙夜》,超建议你们去看看哦。

《博物奇妙夜》

四个人围着方桌,就具体的文化主题展开讨论,被网友们戏称“方桌派”。在我看来,它是《圆桌派》与《都嘟》的合体,毕竟每集结尾,马未都老师都要祭出和谈话主题有关的藏品,这和《都嘟》如出一辙。

关于如何逛博物馆这件事,马爷是如何作答的呢?他建议,我们在参观时,把自己想象成与文物同一时代的人,这样才会与这件文物产生联结。

还有,要坚决放下相机!与文物最舒服的相处模式,应该是肉眼细致地观察它,体会它,而不是把它装在相机里、存在电脑里。

除此以外,我觉得,如果不想带着空脑壳回来,可以做这样几件事:●通过博物馆官网,提前了解想要看的文物

我每次出发前会先从官网展馆介绍里找好参观目标,到了博物馆就可以按图索骥,像寻宝游戏一样变得充满乐趣了。

故宫博物院的网站陈列介绍

好的博物馆官网呢,像个宝藏,光看一遍都是享受。像上海博物馆推出的“每月一珍”板块,用图片、视频,以讲故事的方式每个月推荐一款宝贝。

上博官网加了丰富超链接演示的“每月一珍”

●一定别懒!要租借博物馆的解说装置

大部分博物馆的解说机都是免费的,只需缴纳押金就好了。拿着电话形状的解说机,像是在和古人打电话,他们像热情的主人,在给我这个客人介绍家里的摆设。

上海博物馆的语音导览机

文物铭牌上都有标号,只需在解说机上输入编号,就可以听到它的详细介绍了。相比于之前查资料,边看边听介绍,吸收效果也更好。

●先从综合类博物馆找你最感兴趣的文物类别, 然后再有计划地访问主题博物馆

当你看过几个综合博物馆后,就会了解自己大概对哪些类别的文物感兴趣了。

像我去过观复博物馆后,突然激起了我对首饰类文物的兴趣,因为太过华美,璀璨耀眼,同时又有一种穿越时光隧道在逛街的感觉,所以之后去其他博物馆我都会重点看首饰。

上海观复博物馆金器馆的首饰

像这种发饰,单股的叫簪,双股的叫钗,结合最新一期的《博物奇妙夜》,我还认识了带挂坠的步摇。

当我们看得越多,就越容易在它们之间寻找关联。唐代和明代的首饰有何区别?东南亚和日本的有何区别?哪个朝代喜欢用玉,哪个民族喜欢用金,都可以慢慢总结出来。

《博物奇妙夜》首期邀请嘉宾音乐家方锦龙老师和藏族歌手阿兰

我会为了一场Live,专门打飞的过去看!比如看《又见国乐》,我跟公司请了半天假,从青岛坐飞机到北京,当天去当天回的,可见我的虔诚。那是我第一次被国乐震撼到,全场有很多泪点,不是悲伤跟感动,是冲击跟怜惜。

记得当时的现场,被称作“阮痴”的中阮演奏家冯满天,用阮演绎不同曲风时带给我的感动,我至今还难以忘记。

冯老师被称作“阮痴”,看过现场你就明白了

其实,当我们每天被大量摇滚和电音侵扰耳膜的时候,在剧场听穿越千年来到耳边的声音,会被深深打动;

当中央民族乐团的老师们一句接一句、诚心正意地挽留正奔向流行乐的我们,乞求多分一点时间给民乐时,会心生怜惜。

《又见国乐》是我非常喜欢的实景剧导演、“印象”之母王潮歌的作品,每个章节各有特色,像《十面埋伏》、《梅花三弄》都被赋予了故事,这些都对我理解音乐内涵有帮助。

雷公鼓(敦煌壁画)

复制雷公鼓

不仅如此,我还亲眼目睹了从敦煌壁画里复制下来、已失传的雷公鼓、莲花阮、小箜篌、五弦琵琶、雁形排箫、龙凤笛等乐器。

我没拍照,给你们找张网图感受下现场华丽的舞美

当然,也不是所有的民乐音乐会都让我动心推荐,之前还和朋友看过一次某地民乐团的演出,因为只是单纯的演奏会,对于没有音乐基础的我来说有些无感。

曾有音乐人在知乎上答“国内哪些音乐人和乐队的现场可以值回票价?”时说--大部分现场演出都能够值回票价,因为你在live现场得到的体验和感受,是会被你的身体和内心长期记忆的。

我太喜欢王潮歌。于是从2014年,我就立下了 “一年一谭盾,岁岁王潮歌”的flag,希望每年能够看一部她的作品。

王潮歌

上周刚刚在云南打卡了她的《印象丽江》,也是被少数民族的真诚和原生态打动了。

当苍穹与红土在面前铺陈,还是被震慑到心如鹿撞

不过接下来我要推荐的是此行回来后我花两天时间一口气看完的纪录片《味道云南》(共10集)。

很多人喜欢《舌尖上的中国》,会在看完后求推荐类似的纪录片。我会推荐《味道云南》《寻味顺德》和《新疆味道》,完全不输《舌尖》,都是我想要记笔记的纪录片。

其实美食的背后是各色文化与人生,美食纪录片就是最好的人文纪录片。

亚热带的云南人真是把竹子用到了极致

如羊脂玉般的白族乳饼,有没有很想吃

在做旅行攻略时,我建议把地理及人文纪录片作为参考资料的一部分,因为是视频+官方解说,可以说是最直接与深入的方式了。

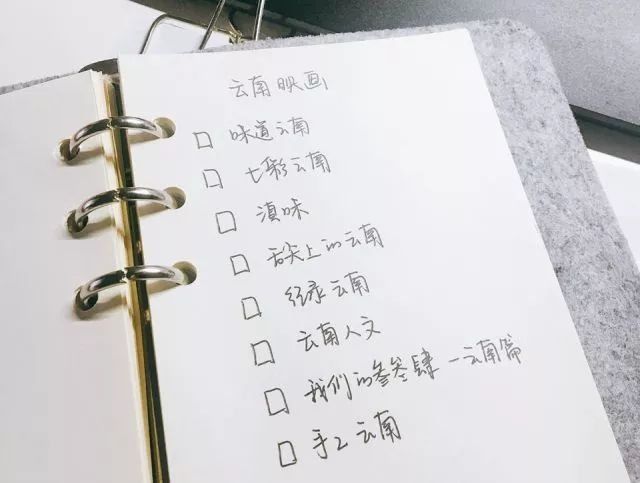

这些是我从云南回来后挨个在打卡补习的

如果功课要做的太多,不如从吃入手,这是最能产生共鸣,最用得上,也是最容易了解目的地文化的输入方式了。

旅行回来,只带了一箱纪念品,这是我能想到最贫乏的旅行。

李欣频在“李欣频的环球旅行箱”丛书告诉我,最有价值的收获是------培养了创意思维。

“李欣频的环球旅行箱”丛书

这套书很推荐。共有三本,分别是《放自己一年梦想假》《人生就是边玩边学》以及《在旅行中找到自己》,是她在不同旅行目的地总结出来的人生创意方法论,非常干货。

比如她建议,当我们到西班牙,就可以以建筑师眼光旅行,在奥地利就以音乐家眼光观光,如果每次主题深度之旅,都能以某种专业人士的眼光去旅行,那么我们的成长速度会加倍;

以建筑师眼光看西班牙,这里马上变宏观建筑展

当她住迪拜帆船酒店时,就研究是哪些方面、哪些细节,让大家愿意到40多摄氏度的沙漠中来体验奢华之旅。

认真体验每个细节,你就知道七星级标准哪来的了

这样的方法也可以用在观看各行各业有成就者的传记、纪录片上,以有如X光般的透视力,去找出这些人鲜活的原创生命力,汇入自己的动能库之中。

这套书对我个人影响也很大,我开始写游记,记录所到之处我的所见所感,因为要输出文字,就会在游览时更留意观察和发问。

我一直觉得旅行就是发现与验证的过程。发现了,回来记下,或是先做足了功课,再拿去外面验证,不断轮回。

毕竟,无论旅行费用多贵,只要能变回自己的内在资产,甚至输出产品和价值,就是赚到了啊。至于赚多少,就看在旅行中你能看到多少别人忽略的特别之处了。

(ID:Queenzhuyi)。一个奋斗型享乐主义者。醉心于研究女孩子如何投资自己:从穿搭、护肤、养生,到职场、情感。喜欢的话就一起。

老公出轨了怎么办?获取更多婚姻危机预防与处理、婚恋情感经营、成为魅力女性的智慧与资讯,请关注黄老师谈婚姻(ID:waiyu995)。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。