母鸡的旅行作者

李鸿章两只母鸡是李鸿章抵达首日传媒炒作的“大菜”,凡是可以抓来证明中国人“卑琐”的细节,一百多年都被点滴不漏地筛选,成为传媒“热炒”的佐料。文/边芹(作家、翻译家、电影

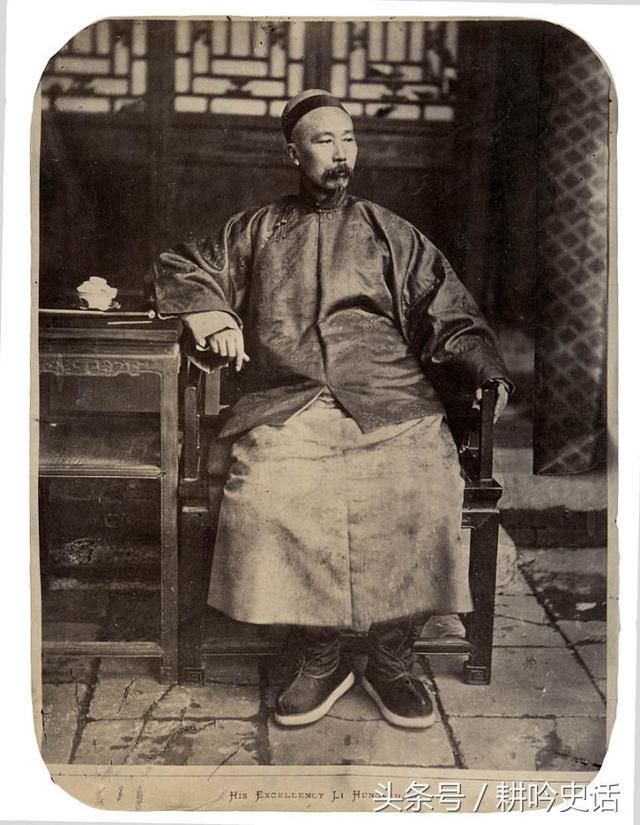

李鸿章

两只母鸡是李鸿章抵达首日传媒炒作的“大菜”,凡是可以抓来证明中国人“卑琐”的细节,一百多年都被点滴不漏地筛选,成为传媒“热炒”的佐料。

文/边芹

(作家、翻译家、电影批评。曾旅居法国多年,在《文汇报》文艺副刊《笔会》辟有专栏“左岸碎语”,任《新民周刊》专栏作者。本文摘自其新书《文明的变迁:巴黎1986·寻找李鸿章》。)

李鸿章的马车经过这个广场时,在广场附近居住的音乐家的名字还没有挂上去。

这是他结识巴黎的第一条长街,固然与他已经走过的欧洲城市没有截然之别,但毕竟时变境迁,沿路小民对他的迎接并不友善。一路围观的人群,与其说是欢迎,不如说是看热闹,对李特使的喝彩,据说不如对最后一辆车上两只白色的下蛋母鸡劲头足。但与比利时相比,境遇已经好了。李鸿章在布鲁塞尔走出北火车站时,随行的中国人遭到围观者的讽刺和谩骂。“异教徒”需有一大堆精细品质才能逃离下等人的境遇,只不过总有几个逃得快的被驯化者,积极地遮掩那道人肉阶梯。猎犬驯化的第一步是培养优越感,界外必是低一等的,由精英们严密把守的所有通向外部的渠道回流的画面都旨在让人坚信这一点,哪怕下等小民这个界线也是一丝一线根植在血脉里。有时看到伸手过来的白种流浪汉都战栗地坚守着这块高地,倒吸凉气之余,也为“猎犬”对“驯化者”的高回报心生艳羡。在骑兵卫队护送李鸿章的马车开拔后才走出布鲁塞尔车站的几个中国人,要不是警察挡驾,差点被一群无赖痛打一顿。但警察也挡不住沿途人群扔向李鸿章的侍者们的各种投掷物。那情景一百年中都在以不同的形式重复着,只不过越到后来,越披着道德的盾牌。

我在李斯特广场略坐了一会儿,夜已深浓。打着灯的圣樊尚·德·保罗教堂高高的台阶上寂无一人。我有一种很奇怪的感觉,好像一掉头,旧电影带着胶片上的雪花和放映机的沙沙声,就在灯光打不着的暗处显影出来。《十字架报》报道:李鸿章坐在马车上,头从左拧到右,好像对街上如此多的人有些吃惊。《回声报》则说“他对发生在他周围的所有事都好像是超然度外的”。西方人常把中国人的矜持,看成是高深莫测。无时无刻不患得患失的他们,也的确难有其他想象。一种文化以自己的思维方式判断另一种文化时,不可避免地再造出一个本不存在的次文化。但凑近看到他的人,还是能捉到“他垂落的眼皮下滴溜直转的眼球和嘴角苦涩而嘲讽的皱折”(《回声报》)。

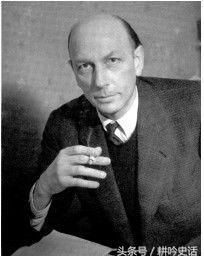

我无法揣度李鸿章坐在马车上的所思所想,只能拉出一个做了一次反向旅行的法国作家的话,大致体会左右他思绪的背景之墙:“那是一个被围捕、宰割的中国,在被瓜分的威胁之下,再也无法恢复镇静。她龟缩一团,充满怀疑,带着那被彻底打乱的文明,再也无法以狡猾、以人多、以至此一直保持的无动于衷,来有效地面对迫在眉睫的灭顶之灾。”这是亨利·米肖为再版的《一个野蛮人在亚洲》写的序中的一段话。深知自己游猎本性,他们看世界比我们少了一箩筐的浪漫,那就是一幅狩猎图。

这是1931年米肖抵达中国时的印象,其时李鸿章已辞世三十年,清朝被推翻二十年,经过共和、军阀混战,中国再度面临日本的入侵,李鸿章预见的“千年未有之大变局”远未平息。“千年未有之大变局”的起跑线,从那时一路奔过来,迷雾一场接一场,奔跑线路纹丝不变,只不过越接近庆功的晚宴,看不见的人越多。

此时坐在这个广场上的我,虽然有一百年的时间墙壁遮风避雨,毕竟只能暂时脱去尚未甩干的历史陈衣,这人造的、刻意忘却的洒脱,能持续几时?历史未缝合的伤口,会在遥远的地下,隐隐地牵着人们以为斩断的脉络,有一天在意想不到的时刻,火山般喷发,一路摧毁,理性这时会遁逃得无影无踪。

亨利·米肖

不只一家报纸写到李鸿章躲在大大的镜片后面一双“逃遁”的眼睛。不刻薄的把这归结为狡猾,比如说“他的脸透出力量和狡黠”。19世纪“东洋镜”被打破后到过中国或与中国人直接接触过的西方人,在“中国人狡猾”这一点上见解多半是一致的。但也有人看到更深一层,亨利·米肖在《一个野蛮人在亚洲》的“中国篇”中写道:

“这个古老的、老迈的小孩民族,不想知道任何东西的本质。”

米肖用了“不想知道”而不是“不知道”,也就是说他并没有看低中国人。相反,他的亚洲之行让他偏爱中国人胜于日本人。与远东这两个看似文化相近的民族接触过的法国人,一般都热爱日本文化但喜欢中国人,这很好理解,中国人憨而大放,与高卢人刁钻小气正负相抵,像是上天的搭配。但喜欢与看不起往往只隔了薄薄一张纸。这个眼睛像探刀一样的民族,一路血腥地搜遍世界,找到了几个敬而远之的“同类”,和一大堆可供“劫掠”的“非同类”。

我称之“痛苦的发现”,因为将那么大片的文明送上手术台,自己也是要在刀锯之下断臂的。

让西人一见之下便有“狡猾”之判断的,是中国人普遍存在的那双躲闪的眼睛,就是眼睛从不直视对方。在西方,直视对话者是必备之礼,表明你对对方的尊重和专注,哪怕内心视其如粪土,这番做作也是必摊出来的。那直视的目光时常被不解习俗的国人诠释为真诚,其实不回避不躲闪的注目并不意味心思的曲直。估计李鸿章在检阅仪仗队时眼睛投向空洞的远方而非为他舞姿弄态的仪仗队员,让在场的各报记者领略了异邦习俗的“反常”。这是个观察细节、揣摩细节、改造细节、设计细节、欣赏细节的文明,中国特使的这一脸部细节自然扑面而来,成为特使外貌在第一时间被重点解读的部分。米肖说过:“任何东西都能让这个民族一逃了之,当你直视他们的时候,他们的小眼睛就逃到了眼角。”这一体征被多重诠释,乃至插上想象的翅膀,为中国人在近代以后的一长串坏名声又添加了一笔。

法国报载李鸿章的下人们为在比利时大街上受的侮辱,实行了报复。他们在布鲁塞尔“美景饭店”对饭店的服务生摆出一副“征服者的蛮横”,视他们为“奴隶”。好几个随行的中国人对饭店的女佣有“非礼表现”,头一天晚上就闹得不可收拾,最后饭店方面不得不“武力”介入,才使这些可怜的女仆脱身。

引号内的字都是从报章原文直接翻译过来,只这些字就是一出难以想象的闹剧。究竟发生了什么事?除非当时在场的中国人留有笔录,否则永无真相。在真相这两个字的深层概念里,中国人与西方人也有一本质歧异。中国人要么回避,但若真追起来,那是超越利益底线的“真”,终了只能有一个标准:真理;西方人则似乎从不回避,但那“真”是悬浮在利和界的底线之上的,与信仰捆在一起,一道界一种标准,好似樱桃蜜饯只能点缀在蛋糕上,时常可以解释为:强权即真理。早已领教法国人随意调放“樱桃蜜饯”位置的奇大本领,我对“美景饭店”里事实上发生了什么是满腹狐疑的。这个民族对他人意向的猜疑和想象追索出去时常绕不回来。在与真实的距离上,每一种文明都耍尽花招。相比来讲,中国人对历史多了几分畏惧,没有上帝偏袒的他,将历史贡为最后审判,他弯筋曲骨钻圈、走钢丝,躲着避着也不敢玩魔术。

两只母鸡是李鸿章抵达首日传媒炒作的“大菜”,凡是可以抓来证明中国人“卑琐”的细节,一百多年都被点滴不漏地筛选,成为传媒“热炒”的佐料。如此搭建的“围墙”果然安然无恙地穿越了世纪。“防火墙”上的哨兵人人知道怎么选料,而不设墙更从无哨兵把守的中国人,一点都不懂得掩藏,常常是拱手奉献。就像两个人的舞台,一个机关算尽,一个浑然不觉;戴着无尘手套的一方,细心挑选着投向对方的石块,然后温雅地递上白净的手,等待着对方的亲吻。不幸坐在舞台下的我,不知向哪里奔逃。

各报记者大发想象,说母鸡是李鸿章的护身宝,神圣得很,一路都有专人看护。据说随行那么多行李里连大米都带了,因为不吃西餐。但也有一种说法,说他有意拒吃西餐。这么一堆无遮无掩暴露生存本能的举动,让特使所率的大清代表团成了茶余饭后的谈笑对象。行为表面是否收藏生存本能,在贵族与小资接力“雕琢”过的西方社会,是“利”之外头等重要的事,人群间所有不成文的规矩都是以此为起点的。这杆标尺划界之深远,以及它引起的“西方”与剩下的世界的对视,自身未被西方文明浸染的人往往看不到。

《文明的变迁:巴黎1986·寻找李鸿章》,边芹著,东方出版社。各大电商、书店有售。

这个文明遮羞的锦被是“cultiverlessignes”,这句法文翻译起来找不到现成中文,“cultiver”是“栽种”“培养”的意思,“signes”是“迹象”“信号”的意思,解释起来,应为“精心设计和培养外在信号”。这句话是打开城堡宫殿的钥匙。在划分“同类”与“非同类”时,此为标尺之一。

所谓界外的“小孩民族”,都是缺乏这一意识的,在他们眼里便几同虫豸。“精心设计和培养外在信号”用在个人身上,就是尽可能掩饰生存本能,一如房子要装饰到看不见下水道、电线。外在信号与中国人可以解释为虚荣心的面子完全不同,它是对立于生存本能而存在的。对生存本能的划分,西人的精细和转弯,让我明白每一种文明为自己编织的绳结,直与弯,虚与实,都只在某个点上才找得到答案。比如马桶和浴缸,有条件的人家绝不放在一起,因为马桶在生存本能的界内,浴缸没被划入。再如痛哭与裸露,前者与尊严挂钩,属于生存本能的一种,故众人面前切勿放声,而后者则全不在此列。看到这里,读者已经明白“母鸡”在界的哪一边。这条界中国人是不设的,很多事都能从这条界之有无找到源头。我经常自问:中国人作为整体是否学得会“精心设计和培养外在信号”?我每看到可驯化的人和不可驯化的人朝着相反的方向聚集,然后站在界河的两边陌生人似地对望着,便惊问自己往哪里去?

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。