旅行挑战久违的重逢

我去过美国三次,美国同学和朋友多,因为我是“湖建人”。除了旅行顺带访友,每次呆上一到三个月,从这家吃到那家,从洛杉矶的地铺打到旧金山的地铺,多的时候地铺上能睡3-4个人,我在美

我去过美国三次,美国同学和朋友多,因为我是“湖建人”。

除了旅行顺带访友,每次呆上一到三个月,从这家吃到那家,从洛杉矶的地铺打到旧金山的地铺,多的时候地铺上能睡3-4个人,我在美国都能呼朋唤友,厉害吧。

不管是美东著名的繁华都市纽约、华盛顿,亦或是西部沿海宜居小镇圣迭戈,还有一号公路上珍珠般串起的几座风情度假小镇,都让人流连忘返。

但一段长途旅行后总会感觉少了些什么,后来意识到,美国是少了国内的烟火味。

△沿海宜居小镇圣迭戈

所谓烟火味,是散落在城镇各个角落的当地“道地”小吃。

有人反驳我,美国咋没小吃,街头随处可见的麦当劳、肯德基、汉堡王、甜甜圈,对了,还有星巴克,这些世界著名的快餐连锁店可谓无人不晓,每每在国内开业时排队的长龙跨越了几条街口。

△美国时代 广场

这几家快餐店,美国有中国也有,味道并无二致。老美将一切做到标准化、流水线化,不仅在美国各地,开到世界各地依然可以做到。这是老美引以为傲的事,也正因为如此,他们失去的,是小吃应有的烟火味。

在国内旅行,无论去哪,最不能错过的,是品尝当地小吃。作为资深吃货,通常不满足当地小吃,会执着于“道地”二字。请来当地吃货朋友作为引路人,当地吃货们对于自己生活的城市,总会收藏一些心仪的“道地”小店,当有朋自远方来,自然要拿出来显摆显摆。

话说回来,“道地”的口味未必每个人能欣然接受。我93年带福州朋友同学吃辣,几年后,还有一小撮人终究无法承受这火红的刺激。

只有走南闯北敢于挑战的吃货,才能接受上帝的馈赠尝试并爱上“道地”的味道,这“道地”便是我所说的烟火味。

逐渐消逝的“道地”烟火味

随着中国城市的规模化发展,各地红火的餐厅纷纷开设连锁店,不仅仅局限省份连锁,也扩张到全国各地。

为了在当地站稳脚跟和生意的红火,为了迎合当地人口味会做些口味上的调整,或为了节约成本,采用当地配料和食材,正是如此,从此“道地”不再。

我曾经问过那些来自福建各地的朋友,“福州哪家沙县拌面最好吃?”答案是:“沙县高砂的”。我以为去过的那家已经是最好的了,直到我去过高砂,才信服了这个答案。又问:“福州哪家宁化菜的土猪肉汤最香?”答曰:“我和宁化的兄弟们吃过福州所有的宁化菜,还是宁化的最好!”天啊,我以为屏西小区的那家是最好吃的。我还不死心,再问:“福州哪家浦城菜最好吃?”“我带你去蒲城吃吧。。。”怎么会是这样。某天犯贱,问同事:“你在福州吃到过好吃的莆田菜吗?”“没有啊,我外婆做的最好吃,他们说我妈做得已经很好吃了!”

答案不再让我不安,终于明白这个道理,最好吃的家乡菜或者老家的小吃,一定在家乡某个角落,关于它的回忆,关于那不可名状的烟火味,无可替代。

李卿包点

我出生在东街口的郎官巷,高中时,东百盖宿舍楼,我随外婆和母亲搬迁到省立医院宿舍。

喜爱的小吃,大多在鼓楼区,像津泰路李卿包点的烧麦,每周路过必不肯放过,前几年关门大吉,令我长吁短叹许久。

前阵子路过道山路,发现一家新亮的“李卿包点”正欲开门,心中不免激动,回去写下回忆烧麦的小文(岁月岂止是带走我嘴角的回忆)。

半个月后,终于开张,十元四个烧麦,当场秒吞,盒子归还,服务生惊问:“吃完了?”我张着笋香犹在的油嘴回答:“对啊”。

△李卿包点

△包烧麦

△蒸笼

烧麦的笋馅特香,久违的味道,口感绵软,像是一次没有完事的香艳重逢。还是心存感激,毕竟有人努力去传承我最渴望的美味。

△烧麦

△波汁菜包

△杨枝甘露

晓萍煎包

西门十八中附近的晓萍煎包,我最爱焦黄的包皮,一点点脆一点点嚼劲,一分不多一分不少。

△晓萍小吃

一盘包子放我面前,找个更黄的地方轻轻咬个口子,肉香喷涌而出,别急着对肉馅下口,先享受那魂不守舍的香气。再沿着那口子下嘴,将焦脆的包皮吃成开裆裤模样,我才狠狠一口吞下肉馅。

△煎包

△拌面

如此极品某天突然消失,我家附近的电线杆上 寻人启事我都看遍,真没有。2011年某月,朋友告知该店重现梦山路,欣欣然吃过去,这回珍惜了,隔周就去。可惜好景不长,二度关门,心中无奈怅然,像是一位老友不告而别。

邓记

邓记开在黄巷口二楼,店不起眼,荔枝肉好吃到爆,一个菜肴好吃,已足以门庭若市。

天下真没有不散的宴席,某天不开了,也总有人惦记着,老觉得会在某处重新扯起大旗。对于我们曾经喜爱的烟火味,我们永远有一份期盼。

△邓记饭庄

△邓记荔枝肉

破店

各位看官,记得安泰河边破房子里的蹄膀破店吗?每周打完球,总呼朋唤友去,要一份蹄膀,酱汁拌饭,几口扒完,吃到兴起,大呼老板加汁,老板通常忙到没空搭理,只好亲自动手装来,回来接着扒饭,没三碗吃不过瘾。

除了蹄膀,带壳蒸海蛎也算是独树一帜,发一把小螺丝刀,抓一颗海蛎在手里,就着灯光,像是颗丑陋的化石,先找出缝隙,插入螺丝刀,汁液流淌,舌尖已春心大动。

△蹄膀

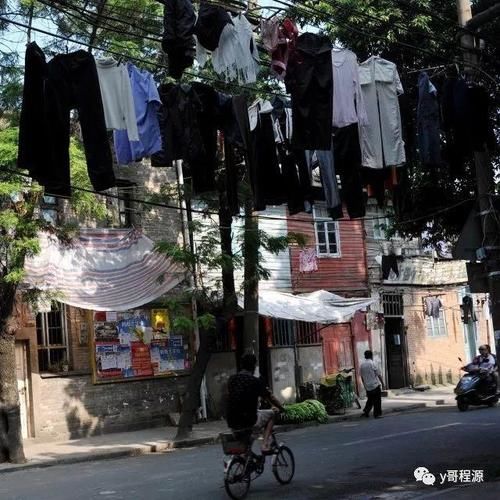

破店是真破,天花板漏雨,地板四处是洞,走起来跷跷板一样嘎吱嘎吱响,如此环境,进店像回家吃饭一样,图个亲切,老板也前后张罗得热火朝天。

如今蹄膀店连锁全城,破店不破,吃起来形同陌路,再也不香,这钉子户的手艺还非得破房子房客造就?元帅庙的店里再遇老板,也没了当初那份热络。

鼓楼区烟火冷落

台江区却别有洞天

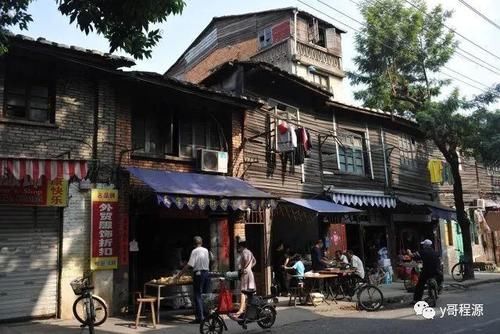

高中时在八中读书,只在附近吃过拌面扁肉,工作后也很少去台江一带,数年前发现洋中路和上下杭一带的小吃烟火味依旧,使劲吃了个遍。

有同学朋友从海外回来,也带他们去吃去看看老街巷,比商业化的三坊七巷强多了。如今上下杭改造后,小店拆的拆,搬的搬,所剩无几。

△各店地址示意图

柴火锅边店

如果起早,一定得从每天5:30开门的柴火锅边店开始第一餐。柴火锅边店和破店一样,开在破得不能再破的柴房里,老远能望见屋顶冒出的烟火。

△柴火锅边店门口

转过堆满柴火的小门,能看到一对忙碌的老夫妻,女儿负责张罗,简陋的柴火灶烧得火焰冲天,上面架着一口黑漆漆的大铁锅。

老板许是操劳过度,罗锅着腰,墙沿下搁着包不多见的红梅烟,桌上散落着紫菜、虾米、葱花、盐巴等调味品。

且看老板的身手,一碗白色米浆划一弧线倾入锅沿,米浆像面膜一样蒙上黑锅,锅边糊旧称鼎边糊一名由此而来。

米浆遇到烙得滚热的铁锅慢慢变干,扣上锅盖,老板背着手,估摸着蒸汽已将米浆蒸熟,丹田吸气,猛一掀锅盖,蒸汽蒸腾中,锅铲彩虹般划过,米皮纷纷翻卷地坠入锅心。

锅心的汤头以蚬子肉高汤为最,此店用料不那么讲究,只是寻常紫菜和虾米,起锅时如散花般投入葱花即成,大瓢落处,热腾腾的锅边糊已然出锅。敞口的粗碗,紫菜虾米葱花漂浮其上,古早味的锅边简单而美味。

△锅边

妻子负责油炸虾酥和芋鬼,虾酥和锅边,像拌面和扁肉是一对老搭档。我尤喜虾酥,酥脆的边缘,于嘴里嘎嘣四溅,如孩提时玩水般热闹。

△虾酥

△门口吃锅边的小贩

拆迁后的柴火锅边店搬到了洋中路文景苑楼下,由女儿执掌那口黑锅,已经不烧柴禾,没了烟火味,只是寻常锅边,不过老顾客依然不绝。

我前不久刚去了回,一碗锅边两虾酥,锅边加点鱼露挺好,虾酥吃不惯,油大,赶紧喝茶解腻。

△女儿掌勺

△如今的柴火锅边

三保元宵

柴火锅边往北走不远,往西折入洋中花园,有间小店叫三保元宵。店不大,仅3-4张小桌,厨房门口一张不锈钢桌的操作台,正忙着包元宵呢。

△包元宵

我趋近看了看铁饭盒里的肉馅,肉鲜且酱色重,肉馅略肥,肥肉丁小棉花似的,正如我要。

△元宵肉馅

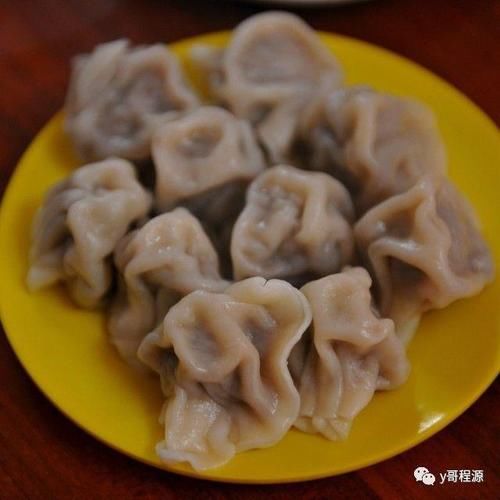

△笋饺子

点了碗元宵和盘笋饺,有笋干参与的馅兵我从不放过。元宵果然不负我望,笋饺很小,颜色较深,饺子皮有劲,馅的口感无可挑剔,又让我想起了“李卿包点”的烧麦。

一问才知原来他们是早年味中味里老师傅的第二代传人。改革开放前,东街口一家聚春园一家味中味,是计划经济下为数不多的餐饮名店。

△元宵

△笋饺子

彭记煎包

往南走几步,是彭记水煎包店。老板娘双颊带粉,热情厚道,她从建瓯嫁到福州,母亲在老家煎包做的好,于是也开起煎包店,生意不错,一开十年。

△彭记煎包

包子们像一堆白胖子,热热闹闹挤在铁锅里。开锅时,像是晒了一天的日光浴,小麦黄的肤色特诱人,它们翻滚着快乐地滚进白瓷碟里。

△煎包

彭记的煎包略大于其他煎包,馅料是猪肉、包菜、笋干、葱花和香菇,我喜欢笋,它带了竹子的灵气。

△正包煎包的老板娘

老板娘的儿子,年轻帅气,刚20岁,跟着母亲做煎包两年了,这门手艺,他是第三代传承人。上下杭拆迁后,彭记搬家去了别处,我还没来得及再去试试。

△老板娘儿子

无名鱼汤店

彭记水煎包南侧是一家无名鱼汤店,早餐的食客不少,我也好奇去喝了碗鱼汤,不觉有啥特别,倒是价格特便宜,许是这个原因人多吧。

△无名鱼汤店

无名豆芽煎饼店

不远处还有家无名的豆芽煎饼店,豆芽煎饼早先在鼓楼区很少,主要都在台江区一带很多,我读大学时在三保的大排档吃过,加了蛋和豆芽,很香。

△豆芽煎饼

横街元宵王黄米糕

再往南50米开外,左右各有一家元宵店,这么面对面开着,算是世交还是世仇?再看他们各自的名字,西侧的叫:横街元宵王黄米糕,名字霸气不侧漏。

横街像 香港庙街一样带点古惑仔的韵味,还自称元宵王,高调而嚣张。

△横街外卖元宵

名字霸气行事也需个性,元宵不堂食只外卖,我怕化冻,从没买过。

店口的台子上糕点种类不少,黄年糕很畅销,年糕福州话叫糖粿(鬼),是糯米粉和米粉加糖(白糖红糖均有)再加入花生、红枣、红豆等和成面团,放叶子上蒸熟,横街的黄年糕香且有嚼劲。

碗糕是立夏吃的,它们像是在蒸笼里开出的一朵朵小花,面上撒了黑芝麻,松软的口感且带着米香。

△黄年糕

△碗糕

直街元宵

横街对面的那家叫直街元宵,横街和直街,感觉出对抗的意思吧?横街元宵后面有个王,直街元宵前面有个大。

横街元宵没吃过,不懂因何称王,直街元宵是真大,沉甸甸地坠在碗底,吃三个管饱,吃五个算大胃王了。

△直街元宵

△大元宵

直街元宵经营种类繁多,传统的葱肉饼、礼饼也卖。母亲特别爱吃葱肉饼,她的学生在津泰路口的葱肉饼店工作,隔一段时间母亲都会买来吃。那时我还读小学,比排骨还瘦,除了蛋和豆腐,什么都不爱吃。

到了去八中读高中时,还能拿粮票换葱肉饼,一斤粮票折算两毛钱,葱肉饼没现在这么多肥膘,却更香更好吃,吃完一个,迅速想第二个。我在篮球队天天打球,消耗大,特能吃,每次都为一次吃两把月份额吃完,还是两次各吃一块的事在饼店前挣扎很久,粮票有限,胃口无限。

△葱肉饼

小时候不爱吃肉,肥肉更是不沾,礼饼这种带肥肉的玩意,我特嫌弃,油腻腻吃了恶心。工作后,无意中吃了块同事带来的礼饼,从此改观了对礼饼的歧视。

麻子脸一般的芝麻皮,手感滑嫩,入口香脆,馅中冬瓜条、葱花、花生、芝麻等各种配料,让香气 自由交往、各自激荡,创世纪般的味觉如夜潮暗涌。

腌制过的肥膘肉像个指挥家,它的口感像神奇的指挥棒,调动着各路果仁,将口腔中的美妙演绎到极致。

△直街礼饼

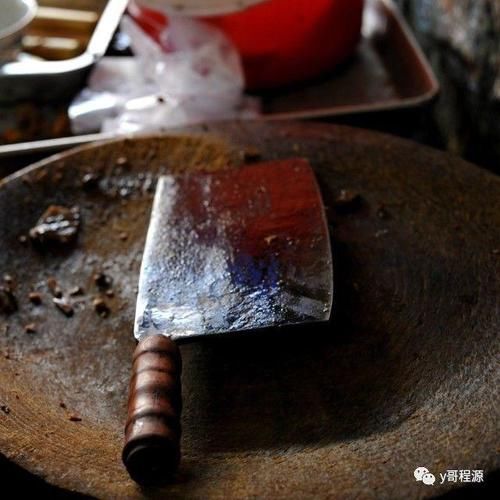

直街元宵的卤味也是主营,分装在小碟子里,满满排了一桌,很诱人,切卤味的树桩岁月久远,一把厚重的油汪汪闪闪发亮的老刀,绝对是镇店之宝,象征着福州小吃的悠远传承。

△直街元宵的卤味

△镇店宝刀

想吃遍洋中路,得分几次,如今烟火味尽失,只剩下工地轰鸣的打桩机和忙碌的工人们,仅以此文回忆我那张曾经忙碌在街头巷尾的油嘴。

△洋中街头

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。