上海月亮船旅行

十一期间,“行走———上海市民摄影故事大赛获奖作品和旅游收藏展”在市群艺馆火热展出。步入展厅,承载着美好记忆的物件可谓琳琅满目,据主办方介绍,

十一期间,“行走———上海市民摄影故事大赛获奖作品和旅游收藏展”在市群艺馆火热展出。步入展厅,承载着美好记忆的物件可谓琳琅满目,据主办方介绍,此次展览分为摄影和实物纪念品两部分,9000多位市民踊跃参与旅游摄影投稿,100位市民入选,近200幅照片获展出;旅游藏品总共征集30余个系列,展出200多件藏品。

手绘极限纪念信封、印度伊朗的细密画、精美复古的手杖……记录着关于行走的故事,承载着旅行的意义。

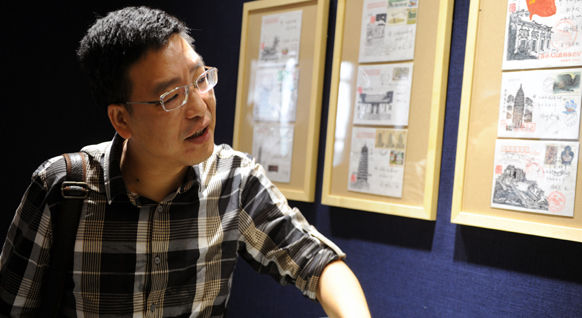

送展人 徐明亮 公务员

用画笔给每个景点留下个人印记

在二楼的展览区,一组手绘极限纪念信封引人驻足,记者也是在这里偶遇了收藏者徐明亮。他说:这些手绘极限纪念信封是他籍以抒怀的物件,“不仅为自己留下了美好的记忆,也用自己的方式在这些景点留下了个人的印记。”

集邮爱好者中有着“极限明信片”的说法,即明信片的画面、邮票和邮戳地点高度一致。徐明亮告诉记者,自己的极限纪念信封便是来源于这个概念,“最早应该是2003年前后,太太的老家在江阴,也是旅行家徐霞客的故乡,那次旅行我事先准备了徐霞客的邮票,在当地却没有买到相关的明信片,正感遗憾,太太提醒‘你会画画,为什么不自己在信封上画’,我就对着纪念馆的浮雕临摹了一幅,寄回来之后效果不错,从此一发不可收拾。”

“我工作比较忙,但只要有机会出去,肯定会做准备”,徐明亮详细描述了极限纪念信封的制作工序,“首先就是找邮票,比如六和塔,有一套中国古塔系列的邮票,岳麓书院则有中国古代书院系列,再就是准备信封到现场临摹,钢笔画属于素描的范畴,15-20分钟已经足够。”

徐明亮说,各类极限明信片、极限纪念信封自己收集了几百张,在手绘过程中,他也重拾了童年的兴趣,“画画是从小的爱好,小时候看连环画里的古代人物,杨家将、岳飞,武将画得很好看,我就照着画,中学学了一段时间,没有坚持下去,如今也算是重温了自己的梦想。”

他也将自己的爱好分享给同事,“单位里知道我的爱好,在职工文化活动中我也做过展览,通过收藏给紧张的工作做调解,也有些同事在我的带领下开始收藏。”

“当然,收藏和收集是两件事,收藏需要有意识地做一些整理。我最早是做档案工作的,这种爱好可能也是种职业病”,徐明亮风趣地说,“我记得有一位上海的老同志收集了自己所有的工资单,后来被档案局征集了,这就是一个量变到质变的过程。也足以证明,弥足珍贵的收藏就在你我身边。”

送展人 侯晨轶 市民热线运营中心

人生“首飞”机票承载着亲情和甜蜜

旅行收藏不一定要有特地的花费,也可以是一张看似薄薄的票券。

一楼大厅一隅,侯晨轶的展板只占小小一块,却让人浮想联翩。那是一套1988年的飞机票和登机牌,随着时光飞逝纸张有些泛黄,岁月的痕迹却又平添了几分意味深长的遐思。

“开始不是特意去收藏的,只是没有扔而已”,侯晨轶兴致勃勃地说,“时间久了,却也有了成为收藏爱好者的倾向,可以说是水到渠成的。”

“1988年,我第一次和父母、外婆乘飞机去旅行,目的地是杭州,当时航班尚不普及,但去杭州竟是有飞机的,其实半个小时就到了,但非常兴奋,意义也是巨大的,那是我人生的第一次旅行”,在侯晨轶看来,那次旅行是一个起点,也是周游世界梦想开始的地方。

他说,旅行是全家人最大的爱好,也是最肯花钱的地方,“这可能是一种家庭的观念,我和我的家人对物质上的东西,车子、房子、手机、奢侈品都看得很淡,唯独在旅行上很舍得花费,旅行的收获不在物件上,但在若干年后,记忆也是一种宝贵的财富。”

“我觉得一个人的幸福和财富并不是完全成正比的”,旅行也让他思考了更多,“购物固然有趣,但旅游和旅行还是有概念上的差距的,旅游只是到了一个地方,旅行则需要沉浸其中感悟一些东西。我更喜欢在陌生的城市走走看看,如果被大量的购物占据,旅行的意义也就改变了。”

送展人 王昌元 上海电气核电设备有限公司

6年珍藏记录最爱的月亮船

在2010年上海世博会之后,世博收藏在申城渐成气候,而王昌元以月亮船(原2010上海世博会沙特国家馆)为主题的收藏,又是别具特色的。王昌元告诉记者,自己的月亮船收藏坚持了6年,从2010年5月1日第一次进馆,到2011年9月再次开放,2016年10月关闭,藏品应有尽有。今年,上海世博会博物馆正式开放,王昌元成为一名志愿者讲解员,与更多国内外游客分享自己对世博会的所思所想。

王昌元对于2010年的上海世博记忆犹新:“这是中国第一次举办世博会,大家都很兴奋,我也提前买了票,真正游览之后,可以说是沉迷其中了,每天各个馆的表演还不一样,那一年,世博园前前后后我去了39回。”

其中,月亮船因为独特的建筑风格也是最吸引王昌元的展馆之一,“月亮船我在2010年5月1日就进去了,人还不是很多,排队排了半小时,后面一段时间排队的人就很多了,需要八九个小时;世博会的最后一天,我还特地到月亮船的后门敲了章”,在他的收藏中,有月亮船的导览图、纪念盘、纪念笔、各个时期的门票和参观证等等,其中2011年9月28日,月亮船再度开放的首日,王昌元更是在里面待了整整一天,收集了当天每个时段的门票。“都是用的年假。”他笑着说。

对世博的痴迷让王昌元结交了很多新朋友,作为社团“世博收藏沙龙”的成员,几个志同道合的朋友相约要完成更多的“世博旅行计划”,“从2010年之后可以说是爱上世博了,后来的丽水世博、米兰世博、阿斯塔纳世博,我们都有意收藏,2020年计划一起去迪拜。”上海世博会博物馆志愿者讲解员的身份,则让他有机会将所思所得传递给更多人,“通过对历史的倒推,了解了更多世博文化。世博从1851年开始,如今已不单单是展示进步,更是展示创新,给了全世界一个展示交流的平台。”

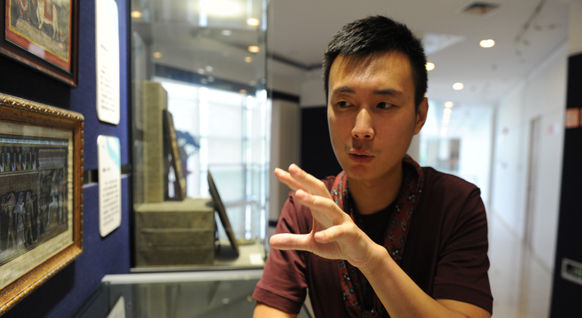

送展人 卢谜 原金融系统职工

我想有一个自己的世界史博物馆

“我想要建造一个世界史博物馆,这可能是个遥不可及的梦想,我的收藏也不足以称得上珍贵,但希望可以为观赏的人打开一扇窗”,33岁的卢谜原本从事金融行业,如今决定辞去工作,成为一名“专职”的旅行者。

此次展览,他送展了自己收藏的多幅细密画、沙草画、唐卡等作品。谈及这些藏品,卢谜滔滔不绝,“你看这幅狩猎图,伊朗目前还有很多上了年纪的画师在创作,虽然没有以前画得那么精细了,但仍然在画。这种绘画方式是古老的文化载体,我希望收集每个国家文化中比较有精髓的一部分。”

“在全球化的背景下,人们的生活水平提高了,旅游也不再满足于走走看看,都说‘世界那么大,我想去看看’,我觉得我也是这一种吧,按照自己的能力,走走看看、做收藏,买回来的藏品,我会做更深层次的研究,从中学习到了不少东西、增长了见识,也拓宽了兴趣爱好。”

包括各类画作,卢谜已经收集了上百样藏品,足迹遍布二十多个国家和地区。“我有一个大大的地图,每走过一个地方就插一个小旗子”,他说,自己希望用学者的心态去旅行。

“我希望可以拥有一座属于自己的‘世界史博物馆’”,卢谜笑着告诉记者自己的“伟大愿景”,“经费有限,一个人的收藏很难全部达到顶级,就像这细密画,你要看更精致的还是要去知名博物馆,但我希望可以集合国内更多收藏爱好者的力量,为大型博物馆作补充,让更多人可以在家门口看世界。”

送展人 陆杰瑞 中华手杖博物馆

手杖是对传统礼仪和生活理念的坚守

展出藏品中,陆杰瑞带来的手杖系列可谓是价值最高的旅行藏品之一,这些手杖不仅造型独特,且各有其原始主人饱含情感的故事。

展柜前,陆杰瑞指着一款贴满徽章的“城市越野杖”向记者介绍,这根手杖的主人是一位百年前游历欧洲行医的医生,“杖头雕刻的是主人爱犬的样子,杖身上整齐排列着数十个城市的徽标,印证着他探访游历的足迹。”

“人不在了,器物和他的精神留下了,在没有汽车、只有马车的当时,他到每个地方免费给市民看病,每一个徽章都是一个动人的故事”,陆杰瑞说,这也是手杖的一种意义,“小小一根手杖,给收藏鉴赏者带来包罗万象的知识和感悟,既有艺术审美的情趣,又有精湛制作工艺的展现。”

收藏跨越30余年,600余支手杖,陆杰瑞的旅行横跨五大洲。他说,手杖最吸引他的是对传统礼仪和生活理念的坚守。“在今天的欧洲大街上,你仍然可以看到有些人手持手杖,而有些家族,一根手杖可以传承几代乃至十几代”,陆杰瑞说,中国也有历史悠久的手杖文化,只是如今留心收藏者比较少,有些老人去世了,年轻人不会把它当成文物,“展览最大的意义就是交流,我也希望通过自己的努力让更多人了解手杖,爱上这门独特的艺术。”

记者手记

更有趣地玩儿

“世界那么大,我想去看看。”是河南省一位教师的辞职信,流传一时。的确,面对广袤的世界,旅行是一种情怀,也是最能触动心灵的共鸣方式。寄情于景、睹物思情,漫步在市群艺馆的展厅,很难不为市民们精妙的收藏惊叹,小小的藏品的背后往往是收藏者关于旅行的巧思妙想。

采访中,很多受访者向记者提及了“乐趣”二字,一件与众不同的藏品,恰到好处地触发着内心深处的记忆。不过,也不难发现,普通市民和民间收藏家的旅行收藏确有几分不同之处,普通市民一般收藏杯子、冰箱贴、票证等,民间收藏家则收藏的是手杖、钟表、铃铛等。正如市群艺馆副馆长吴榕美所言:“民间收藏家们是旅行精品收藏,他们对藏品背后厚重的文化,乃至制作工艺等都了解得非常清楚。这也为普通百姓的旅行收藏做了一个示范。”

一件件实物背后折射出一段段历史,藏品背后是当时当地居民生活的写照。我们应该收藏什么?我们怎么收藏?展览为市民做了形象而精彩的阐释。背上行囊,踏上旅途,购物、美食、晒朋友圈很重要,但也不妨尝试下旅行的另一种“打开方式”,在走走看看的基础上,对目的地做更深层次的理解,留下一时一地的私人回忆,更有趣地玩儿。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。