在旅行中可以学到什么

【环球旅讯李超】上周我受邀来到拉斯维加斯,首次参加Expedia全球合作伙伴大会(Expedia Global Partner Conference)。这一始于18年前的会议,在今年吸引了来自全球合作伙伴的近

【环球旅讯李超】上周我受邀来到拉斯维加斯,首次参加Expedia全球合作伙伴大会(Expedia Global Partner Conference)。这一始于18年前的会议,在今年吸引了来自全球合作伙伴的近5000名代表参与,其中来自酒店业的代表超过了2500人。如今,这场盛会已经不仅仅是 Expedia巩固合作伙伴关系的客户活动,而是成为了 Expedia展示其企业文化、战略、品牌、产品和技术创新的绝佳平台。

在此次会议上,最令人关注的自然是Expedia新任CEOMarkOkerstrom(以下简称Mark)的亮相。在位12年的前任DaraKhosrowshahi就任Uber CEO后,留下的是一家拥有17个品牌,年预订量(Gross Booking)超过860亿美元,业务覆盖五大洲200个国家的全球OTA,Mark将如何引领 Expedia这艘巨舰走向一个新的高度?

Mark充满自信的亮相和充满激情的分享令人印象深刻,他以“前进的道路(The Road Ahead)”为主题阐述了 Expedia未来发展的三个核心战略。但上任不足四个月的他,身上的担子也不轻松:股价下滑20%、全球OTA业务增速下滑、Airbnb的咄咄逼人、旗下的旅游搜索品牌 Trivago的广告客户减少投放等诸多挑战,或许 Mark更需要证明的是,他不仅仅是一个继承者,更是一个开拓者。

在两天的时间内,Expedia主要业务线和各大品牌负责人也对各自业务的进展进行了分享。以下总结了我通过本次会议的一些感受与大家做分享。

第一:Expedia新任CEO给我们展示了什么战略宏图?

加入 Expedia十一年的 Mark,历经战略发展、投资并购、运营和 CFO等诸多管理角色,对这家公司的历史演变和行业格局有着深度的洞察和理解。在开幕演讲中,他将公司未来发展的核心战略总结为三点,即:加速国际化(Accelerating global)、坚持以客户为中心(Being customer centric)、快速创新 (Speeding upinnovation)。

Expedia CEO Mark Okerstrom

Expedia CEO Mark OkerstromMark将“加速国际化”战略更深层次的阐述为“在全球范围内追求各地的本土化(being locally relevant),我们更倾向于纵深发展业务。”这和前任CEO Dara“2017年向全球扩张”的目标,有所区别。这或许是 Expedia在近年来进行了一些大规模的并购之后(包括收购Orbitz、Travelocity、HomeAway、SilverRail以及投资旅游搜索 Trivago、印尼OTA Travelanka及南美OTA Despegar等),已经在全球主要市场完成了战略布局,重点也需要转向深耕细作,加强不同品牌之间的协同有关。Mark强调 Expedia将增加当地住宿房源供应、优化语言翻译服务、完善支付手段以及加大当地市场的消费者体验、科技及营销投入。

对于“坚持以客户为中心”这点,Expedia关注的是通过技术手段帮助用户对于行程计划和管理有更大的控制权。例如,他们已经发布的重新预订工具(rebooking tool),在客户前续航班延误的情况下,可以自动为客户预订后续的衔接航班,即使客户还在飞行途中。

对于“快速创新”这点,Mark更加突出强调的是与合作伙伴的联合创新,实现双赢。这点更多体现在 Expedia在酒店业务方面已经相继为合作伙伴提供了MICE、收益管理等方面的预订工具。

在被问及中国市场的发展策略时,Mark的回答并不令人意外:“我们希望在中国有更大的发展,但我们将专注在出境业务方面,并通过线上和线下分销加快增长;同时,我们将与更多中国本土的酒店合作,以更好的服务入境旅行者。在当前的阶段,中国的国内旅游业务并不是我们的关注重点。”

虽然 Expedia的董事长Barry Diller在闭幕式的分享中称“中国在Expedia全球发展战略中占有重要地位,我们将在未来三年内继续加大对中国市场的合作和投入。”但事实是,在两年前 Expedia将艺龙卖给携程之后,中国市场的情况已经发生了根本性的变化,携程、飞猪、美团、同程等巨头在本地市场的巨大优势使得任何希望涉足国内旅游业务的国际巨头都要三思而后行,专注在出境和入境市场是 Expedia目前最现实的选择。至于对中国本土企业的并购,有艺龙的前车之鉴(虽然说 Expedia从投资艺龙本身获得的财务回报并不算差,但艺龙的亏损曾经给 Expedia的财报带来了负面的影响),相信 Expedia也将是慎之再慎。即使有合适的投资标的,显然也难以撼动携程等巨头们的统治地位。

第二:OTA的竞争本质上是一场Tech Play

出身于微软的 Expedia有着强大的技术基因,在过去20年间他们一直在引领着行业的技术创新,包括在动态打包、酒店和机票搜索工具等方面。Expedia每年在技术和内容方面的投资高达13亿美元,更是远超其他OTA。

Mark将 Expedia针对消费者方面的技术创新归纳为四点,即:移动应用、语音技术、机器学习和VR应用。

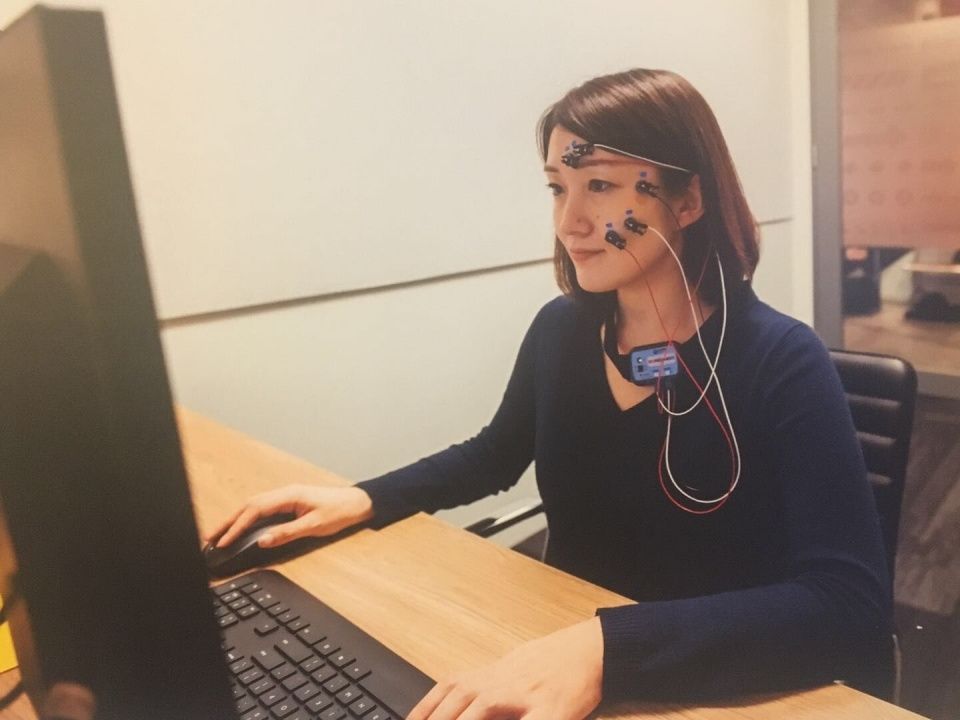

今年四月,Expedia在新加坡开设了其全球第三个创新实验室(ExpediaInnovationLab),其他两个分别位于西雅图总部和伦敦。这个实验室应用眼球追踪技术和肌电图学来追踪和分析用户的眼球和面部肌肉对于网站或App的感受和反应,从而更好地优化用户体验和搜索预订流程。Expedia在会议上公布的数据显示,仅在2017年,在酒店预订平台上进行的改进即达到了22305次。而 Orbitz在整合 Expedia的技术平台后,其酒店预订的转化率在一年之内提升了60%。

Expedia创新实验室追踪用户眼球和面部肌肉的变化进行网站和App测试

Expedia创新实验室追踪用户眼球和面部肌肉的变化进行网站和App测试Expedia的产品副总裁 Arthur Chapin在会议上展示了 Amazon Alexa支持的语音酒店预订,其语音识别能力、流畅程度和反应速度令人惊叹。可以预期,随着这项技术的不断成熟,将对旅游行业的运营、客服和用户体验带来重大影响,几万人支持的呼叫中心已经不是必须。

在媒体沟通会上,Mark也屡屡被问到Google和Airbnb等新进入者可能给现有的 OTA巨头带来的影响时,Mark表示这些新进入者的参与并没有给 OTA业务带来结构性的变化,而 OTA在客户服务和技术方面的积淀依然是他们强大的竞争优势。

第三:向上游的延伸是 OTA发展的必由之路

Mark在会议上提到的技术创新的另外一面就是与上游合作伙伴进行的联合创新。在酒店业务方面,Expedia已经开发了贴牌的度假打包解决方案(万豪酒店的度假服务产品已经使用 Expedia的动态打包产品平台)、酒店运营平台、MICE预订以及收益管理解决方案,并为众多的中小型连锁酒店和单体酒店所使用。通过这种合作,Expedia巩固了与酒店的合作关系,或者说也加强了酒店对于 Expedia的依赖关系。

向上游的延伸是 OTA发展的必由之路,一方面,他们希望通过这种方式加强对上游供应商的控制,同时在提升客户服务和用户体验方面也有巨大的机会。

Expedia住宿合作伙伴业务的总裁Cyril Ranque在谈到其对于礼宾对话平台 Alice的投资(Expedia对这家成立仅四年的创业公司投资了3500万美元)时表示,“我们对于帮助解决客户与酒店沟通和服务的痛点的创新都感兴趣。”虽然Alice目前保持独立运作,也并没有与Expedia平台进行整合,但随着Alice酒店客户群的不断增长,如果将来与Expedia平台打通,将使得 Expedia与客户的接触点延伸到客户的入住体验中,为针对客户在目的地(in-destination)的营销机会带来巨大的想象力。

Alice通过一个平台整合多个客户沟通与服务运营渠道

主要的 OTA巨头在这方面都遵循了相似的发展路径。Priceline集团通过收购发布了其针对酒店的 BookingSuite产品系列,为酒店提供市场营销、收益管理、技术支持等服务。携程通过整合慧评的酒店点评分析服务及所收购的 PMS业务也推出了全面的技术支持、数据分析、收益管理等服务。

对于中小型连锁和单体酒店来说,利用OTA提供的这些技术工具可以提升运营效率和优化收益,但绝不意味着酒店可以放弃自身的IT体系的建设和优化。如果 OTA可以打通从旅行计划、预订和入住、目的地体验、行后以及酒店的定价、预订、客服和运营全流程,那对于酒店来说,将来只能被牵着鼻子走,完全丧失主动权。

第四:团队的多元化和包容的企业文化是国际化扩张成功的关键

此次活动中让人感受最深的一点就是 Expedia高层团队的多元化,Mark本人是加拿大人,带着大头巾的 Brand Expedia总裁 Aman Bhutani是印度人,HomeAway总裁 John Kim是韩国人,住宿合作伙伴业务的总裁Cyril Ranque是法国人,Hotels.com总裁 Johan Svanstrom是瑞典人,团队背景的多元化显然可以帮助 Expedia更好地理解不同国家市场的特殊性和差异化,这一点可谓是美国的多元文化带给美国企业最大的竞争优势。

Expedia的董事长 Barry Diller在最后环节的分享也非常令人动容。他坦承,曾经为 Expedia前任 CEO Dara获任Uber CEO提供了指导和建议,Dara加入Expedia 12年,引领了Expedia成长为一家国际OTA市场的巨头,而 Barry Diller谈到他为Dara有机会领导 Uber感到骄傲和自豪时,你可以感觉到这种亦师亦友的关系已经远远超越了单纯的金钱和雇佣关系,这种坦诚、信任和格局或许是Barry Diller成为美国媒体和互联网大亨的内在原因吧。

而刚刚踏上国际化征程的众多中国企业,除了口袋里的钱和背靠的庞大中国市场以外,打造多元化的团队只是国际化扩张的第一步,而在此基础上营造的文化认同感和相互之间的包容尊重才是未来国际化能否真正成功的关键所在。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。