跟旅行有关的英文句子

毛可一,生于1994年10月。2016年毕业于中央美术学院影像设计专业,并考入本校造型学院攻读版画专业硕士研究生,师从苏新平、武宏两位导师。江苏省作协会员,曾出版作品《七岁之痒》

毛可一,生于1994年10月。2016年毕业于中央美术学院影像设计专业,并考入本校造型学院攻读版画专业硕士研究生,师从苏新平、武宏两位导师。江苏省作协会员,曾出版作品《七岁之痒》、《三月,桃红柳绿》、《华月初开》、《舞月清和》,现专注于绘画艺术。

毛可一爱笑。笑的时候眼睛微微弯起来,用手捧住脸颊,说到有趣的事,会笑得伏在桌上。看起来像个还在读中学的小姑娘,其实,她已经是中央美术学院在读研究生。

谈到女儿毛可一,钱晓征脸上满是爱怜,她用“海绵”来形容毛可一:“她有很强的好奇心,接受能力也很强,像海绵一样。正是她的好奇心和求知欲,让我这些年没有因为工作繁忙而疏忽对她成长的关注。”

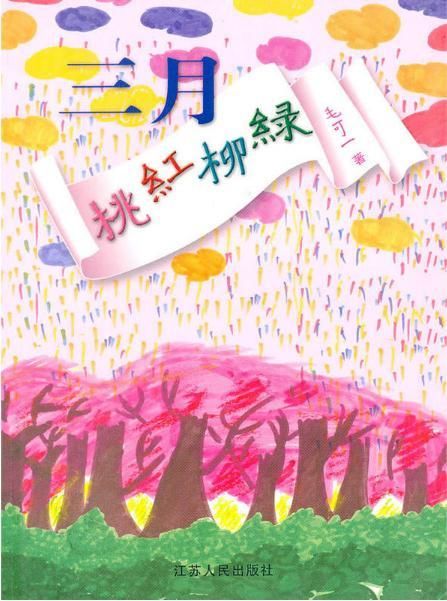

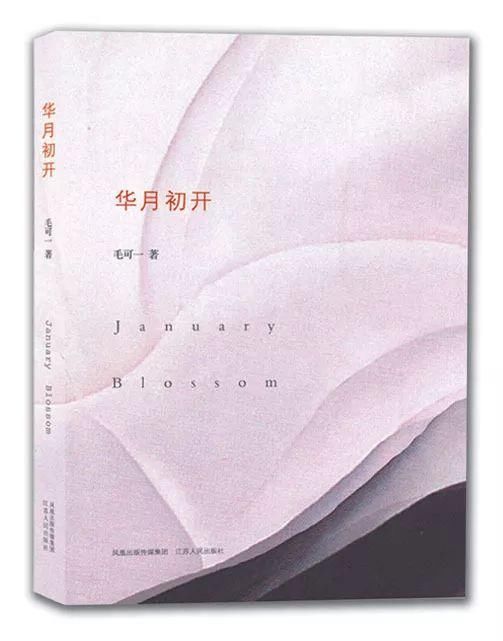

毛可一出生五个月就懂得跟大人交流,咿咿呀呀学着说话,一岁多就会背五言诗、七言诗,讲圣经故事,幼儿园时她开始阅读、画画,小学出版了《七岁之痒》和《三月,桃红柳绿》,用故事和图画描绘童趣且博爱的世界,初中时她迷恋写作,出版《华月初开》、《舞月清和》两本长篇同人小说。

高中时她确定把绘画作为一生的主攻专业,成为一名艺考生,最终如愿考上中央美术学院。本科毕业后,她以综合成绩前几名的优异成绩,考入中央美院造型学院。

在绘画这一领域,毛可一走得稳健而扎实,注重绘画中的个人化表达,率性而自由。

毛可一的绘画不受外物羁绊,专注于绘画本身,寻找内心想表达的东西,这也是妈妈钱晓征希望她保持的状态。

钱晓征是一位艺术经纪人,对艺术有独到的眼光,也对艺术市场有着深刻的了解,不过她并不用自己的艺术见解影响女儿,在她看来,毛可一进入了央美,在这个阶段,她需要在导师指导下接受正规的专业训练,并且努力向内心寻找她的艺术感受,寻找自由表达自我意识的创作状态。

在中央美院学习近6年,毛可一正逐渐把她自身的特质挖掘出来,她的绘画作品中,有着南方女孩特有的细腻和敏感。

除了绘画,平日的毛可一几乎都是宅着的,看电影,听音乐,玩游戏,或者写作。事实上,她最早的理想并非是成为画家,而是要当一个作家。

毛可一从小就喜欢听故事,甚至自己编故事,两三岁时,就用手指蘸着颜料画画,用图画来讲故事,最早的创作是一组连环画,《毛毛虫历险记》。毛可一的表达欲和表达能力常使中文系毕业的钱晓征觉得惊讶,开始有意识地引导毛可一写作和画画。

小学时毛可一的作文经常在少儿刊物上发表,获得过不少作文奖项,她也在这些肯定里得到鼓励,对写作的热情越来越高涨,四年级写出了《七岁之痒》。

如果说《七岁之痒》还是一些小短文、小故事之类的少儿习作,那么六年级时的《三月,桃红柳绿》,字里行间已初现她对语言文字的敏锐,以及对自然和生态的特别关注,比如“您愿意终生待在那铁笼子里吗?我更愿意沉入牛奶河底,在那里至少还有十分之一的可能再回到地面啊”这样的句子,体现了一个孩子自由自在的心性,以及纯朴天真的自然观。

初中就读于南京外国语学校,这是一所学霸聚集的学校,从小浸满艺术文学滋养,生性自由的毛可一,开始以写作对抗功课的压力。

那是一种废寝忘食的状态:“只有在写作中,我才能忘记身边的各种学霸,找回自我。”白天在学校课堂上写,放学回家关在房间里写,吃饭睡觉都要妈妈再三提醒,甚至要强行把她从小说情节中拽回到现实世界来。

写作过于投入,她会被故事控制情绪,写着写着就哭起来,不想吃饭,不想睡觉,脾气也变得有些暴躁。

近两年的伏案写作,让14岁的毛可一健康严重受损,有了肩周炎、颈椎病,头发白了很多,脸上长满痘痘。妈妈一边为她调理身体,一边引导她从对写作的痴迷中慢慢走出来。确定了绘画专业方向,写作更多地变成了一种自娱自乐的方式,兴之所至,写点有意思的东西。

随着不断深入的专业训练,毛可一在绘画中找到了更好的表达,于是沿着艺术家之路走去了。

毛可一有成为学霸的条件。

父亲是哲学博士、教育学博士后,母亲毕业于中文系,又是教师,毛可一从小打下了很好的历史人文知识的底子--更重要的是,培养了出色的学习能力,和一颗学霸的心。在毛可一的早期教育中,母亲钱晓征很注重学习的深入性、持续性和研究性。有意识的训练,让毛可一养成了良好的学习习惯。

她有很好的语言天赋,很强的记忆力。妈妈钱晓征对她的评价:“教可一学习是一件愉快的事情,她记忆力特别好,你教给她多少,她记多少,你就会不断地教,她就像是海绵一样吸收。”

海绵吸水,总有满盈的时候,而学习是永无止境的,学得越多,对知识的渴望就越强烈,接受能力也越强,变成身体本能一样的习惯。

毛可一喜欢动物,小学三四年级时,她做了一个PPT,研究各种已灭绝的动物是在什么时候,因什么原因而灭绝,为此,她看了许多影视和图书资料,动辄十几万字的书本,比如沈石溪的动物系列,欧内斯特·汤普森·西顿的《动物记》,她在10岁的年纪,就都看完了。类似的事还有很多。

“还有长江水质污染情况调查,”钱晓征说,“她一高兴,就做一个这样的东西。”

一度,毛可一迷上了墓葬,想要当一个考古学家,经常钻到书店翻找与历史、文物有关的书,初中毕业的暑假,她去了北京,转遍了明清王府、陵墓,还专门跑去了远在河北的清东陵和清西陵,甚至特意跑到郊外的乡下,去寻找王爷的墓葬,“结果只找到一些毁坏的石柱,和散落的砖石”。

毛可一认可母亲对她的教育方式,也十分崇拜父亲,她认为自己的记忆力和学习能力主要是遗传自父亲。高考时,父亲送她去考场,她在路上复习英语,不懂的单词就问父亲,25年没再学英语的父亲有问必答,几乎没有遗忘或生疏的迹象。在毛可一的眼里,爸爸就是一个真学霸。

除去中考、高考、考研这些必经的应试教育之路,毛可一的成长经历与专业学习过程,更多的是随着自己的心性自由发展。

“这得益于家庭教育的呵护,主要是来自我母亲的影响,我十分庆幸,一直在做着自己喜欢的事。即便是高考、考研吃了很多苦,我也认为这个苦吃得值,因为这是我喜欢的专业,是我自己选择的路。”

毛可一对自己的专业很认同,只是在说到一路走来的应试之路时,她略带惋惜,又有点羡慕和骄傲地说:“我要是能遗传到我爸的学霸体质就好了。我妈很重视我的素质教育,我拥有各种爱好和自由生长的环境,而这却让我一直不可能成为真正的学霸,我只是有一颗向往学霸的心。”

毛可一在童年时期的儿童画中,就表现出了很好的造型能力。

那时的画主要是她小小头脑里的新鲜故事,或者理想中自己的形象,用水彩笔或者蜡笔画下来。虽然还没有接受过绘画训练,但她对色彩、线条的运用和形体比例的把握能力已初露端倪,钱晓征把女儿的画带到画廊去,很多画家看了都很喜欢。

初一,她开始画油画,依旧没有专业训练,她在比自己还高的大画布上,用最大号的油画笔,涂抹关良的风景、梵高的星空、莫奈的睡莲。

12岁那年,她去日本旅行,回来后画了一系列写生日本:俯瞰东京、远望富士山、大阪的护城河,笔触大胆,色彩热烈,元气充沛。

初中迷恋写作的时候,毛可一也始终坚持画画,临摹大师,随手写生身边的一切日常。初中的毕业旅行中,她用碳素笔画了一组江南古镇系列,这组画让钱晓征更加确信女儿在绘画上有天分,支持她选择绘画作为未来主攻方向。

谈到高考的情形,毛可一吸了口气,皱着眉头说了四个字:“苦得不行”。然后又笑了,补充道:“我觉得,简直可以称为一场磨难。”

艺术类考生有多苦,在毛可一的描述中便可略微想象出来。作为艺考生,必须在高二的统考中通过全部6门课程的考试,才能参加艺术考试和次年的高考。南京外国语学院没有艺术班,毛可一要自己安排好考试课程的学习。6门考试结束,她感觉“像是脱了一层皮”。

这才只是刚刚开始。

6门文化课统考过后,她放下文化课,全心投入画画,冲刺全省艺术统考,拿到统考过关的通知书,再去参加自己选定的艺术学校的单招考试。这个过程,每一关都要三个月至半年。有些艺考生要报考好几所艺术院校,高三阶段不是在画室准备单招考试,就是在奔向各地单招考试的路上。

毛可一选择了南京艺术学院、中国美术学院和中央美术学院,重点攻中央美术学院,省统考结束后,便拎着行李赶往北京,在央美的考前画室里,接受为期3个月的高考绘画突击训练,准备中央美术学院的单招考试。

她印象特别深刻的是,因为南方和北方在画风与考试要求上存在的差异,最初一个星期,她根本不敢动笔画画,就一直看别人怎么画。

这期间,她甚至有过逃回南京的念头,“还好有妈妈在身边陪伴和鼓励,她带我去看画展,听艺术家讲座,让我重新找回自我,建立自信。”

接下来是坚定而辛苦的考前冲刺。

每天六七点起床,早早就到画室,画一整天画,上下午和晚上各画一张,夜里9点才能回来,睡前还要再画一张,一张画至少需要2到3小时。“中午晚上没空回家吃饭,妈妈就送饭来,我坐在妈妈的车上,吃完饭回到画室继续画。”

那3个月,“除了吃饭睡觉,全都在画画”,忙碌而无暇他顾的时光倏忽而逝,功夫不负苦心人,她终于通过了中央美院的单招考试。

学习画画的过程中,毛可一发现自己对色彩的兴趣远胜于造型,这让她在12岁初次接触到油画时就觉得特别亲切,大笔涂满的笔触,色彩调配在画布上随时出现的意外效果,无不让她惊喜。

她还不知道什么叫印象派后印象派的时候,就把家里所有梵高、莫奈的画册,一页一页撕下来,临摹在巨幅画布上。她为这些色彩着迷。

大一暑假,毛可一和妈妈去美国旅行,20天,她看遍了美国主要的博物馆和美术馆。在这些美术馆里,她站在莫奈的原作前,半个小时,一动不动,那是她以前画过多次的《草垛》、《日出》、《教堂》、《睡莲》。

她在大都会博物馆和现代艺术博物馆流连忘返,震惊于梵高、莫奈这些大师们完美的艺术作品:“印象派的作品,以前我看画册,总以为色彩很厚,看到原作才恍然,原来是很薄的一层,显然是短时间画出来的,而且应该是在室外,对着景色,很快完成的,笔触有太多的意外,根本无法临摹。所以,学梵高,学莫奈,一学就死,你不可能比他们画得更好。”

在中央美术学院接受绘画艺术的专业训练,尤其是读研究生以后,毛可一更是看到了艺术的浩瀚无际,越发沉下心来,潜心学习。

一年后,她去英国,再次在美术馆面对大师的作品时,她不再迷失,更多地转向了现代和当代艺术,努力发现和寻找自我。

就像她的成长受益于母亲的家庭教育,今天在专业上的进步,毛可一认为是得益于中央美院以及她的老师们。苏新平和武宏都是研究型画家,“甚至可以说是学者型的艺术家”,他们既是毛可一专业上的导师,也被她作为学习的榜样。

过去的上课更多是接受知识,研究生的学习过程则是更强调自主性和研究性,在中央美院,研究生导师一方面会引导每个学生发现自己绘画中擅长的领域和方向,另一方面,上课时导师很少直接讲授知识,更多会要求学生带来自己的作品,导师与其他学生共同点评,提出建议与意见,上课过程中,学生自己创作得到指点的同时,观看他人作品、交流也成为重要的学习环节。

无疑,从小培养的专注的学习能力,厚实的素质教育基础,以及单纯温和的个性,使她可以在高强度专业训练的中央美院,有更多收益。

我的成长环境是从家庭到学校,学的专业又是文学、艺术。除了家和学校,我去过的场所大多是博物馆、美术馆,接触的人和事都比较单纯,所以我也比较简单。”

在中央美院,身边的同学都很优秀,毛可一感到压力很大。尤其在研究生第一学期,开学的兴奋劲儿过后,她开始有些不习惯,甚至觉得焦灼与茫然,这时,导师给她布置了作业,写一篇不少于5000字的个人小结,梳理自己的成长过程。

她在写完作业的同时,明白了导师的用意,找到了自我,也找到了此刻努力的方向。

“作为90后,我们的成长,大多是面对各种考试。很多事发生和经历的时候来不及去思考,小升初、中考、高考、考研,每个阶段都有明确的目标和方向,也有明确的评价标准,更有老师和父母在左右敦促,所以我不需要思考,只需努力去实现目标。

“闯过了一道道考试的独木桥,面对突然开阔的平原,没有了看得见的终点需要去冲刺,就会有些茫然无措。导师的作业不是给我路标,而是让我歇口气,转过身去回味一下之前走过的路,向内心多问几个为什么,寻找支撑自己不断努力前行的动力,挖掘内心深处的那些念想和诉求。”

在导师的耐心引导下,毛可一针对性地选择从自己喜爱的色彩入手,每天泡在图书馆里研究艺术家、画册和大量不同方向的试验,慢慢探索着属于自己的绘画语言。

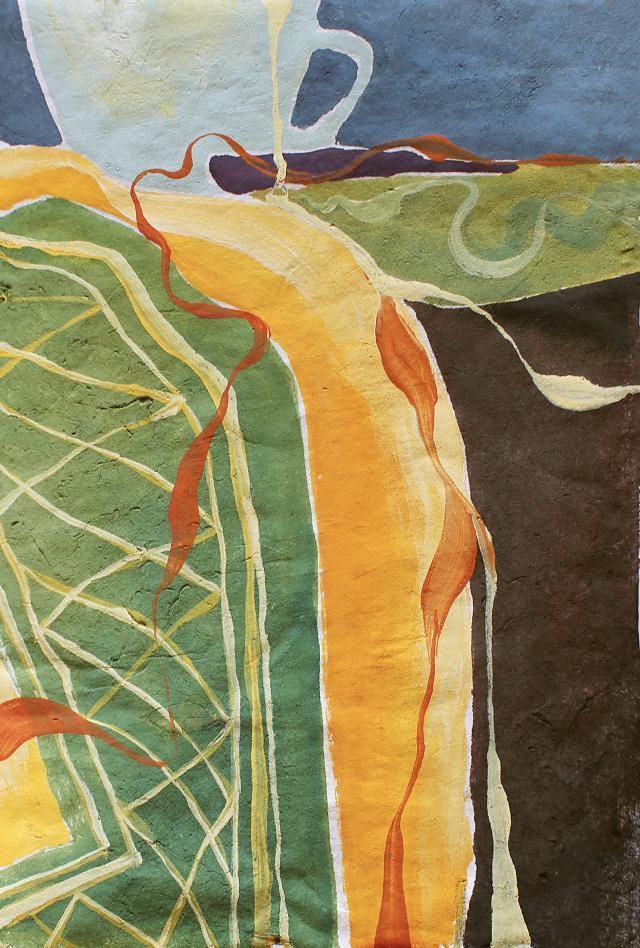

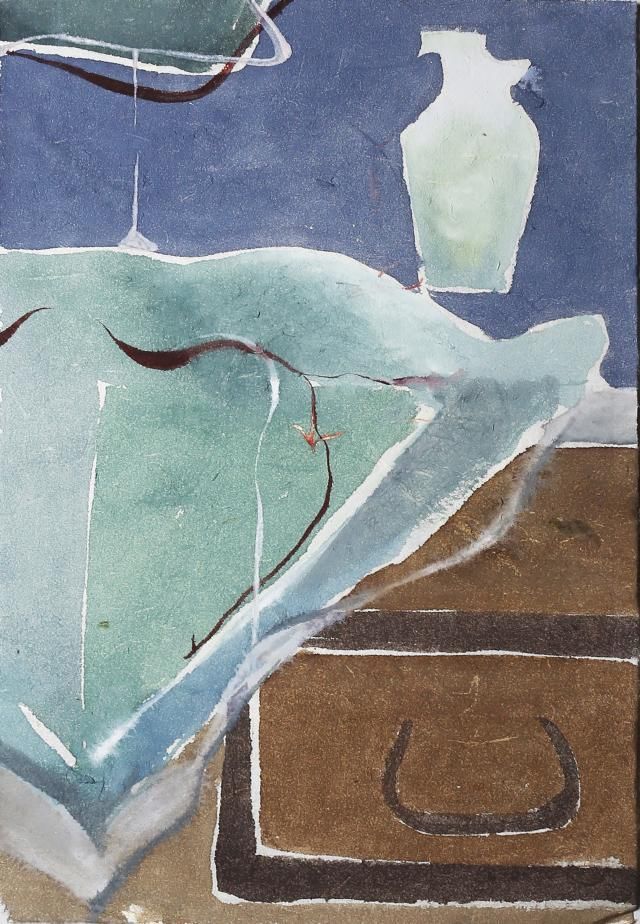

她去安徽泾县学习宣纸制作,也去景德镇学习拉胚制作瓷器,在瓷器上作画,目前则在尝试以综合材料创作作品。研究生的一年时间里,她完成300多幅作业,研一暑假,她又根据老师布置的作业,完成了近50幅作业。

她的绘画着力于绘画语言的探索,注重色彩构成,对象大多取自日常场景,却不拘泥于对象,而更在意自我表达。在导师指导下的专业理论学习和创作实践尝试,让她逐渐找到自己的绘画语言,找到自己专业未来的发展方向。

“我的理想,是要做一个艺术家,像我的导师们一样,做一个研究型的艺术家。”

说出这番话的毛可一,依旧是笑眯眯的、文文静静的模样,看不出一点儿野心和狂妄,在她温和沉静的眼神里,有诚恳和笃定。回望毛可一走过的路,有理由相信,她会朝着自己确定的目标,一步一个脚印的走下去。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。