教师旅行意义

“近日有一则新闻,引起网友热议。说的是一位母亲发现自己六年级的儿子竟然是全班唯一一个没有出过国的学生,霎时间焦虑顿起,斥资三万送孩子参加学校组织的游学活动。三万,抵得上

“

近日有一则新闻,引起网友热议。

说的是一位母亲发现自己六年级的儿子竟然是全班唯一一个没有出过国的学生,霎时间焦虑顿起,斥资三万送孩子参加学校组织的游学活动。三万,抵得上她三个月工资。

”

其实,“游学”本身并无错误。古人云“读万卷书,行万里路”,走出国门去感受截然不同的生活体验,开阔视野、丰富阅历,对孩子的成长自然有好处。

然而,对于经济条件一般的家庭来说,游学也不是一件“必需品”。打卡著名景点,走马观花式的旅行,谈不上深入了解当地风土人情,遑论提高外语水平了。家长们大可不必把游学的裨益想得过大。

旅行,任何时候都不晚。

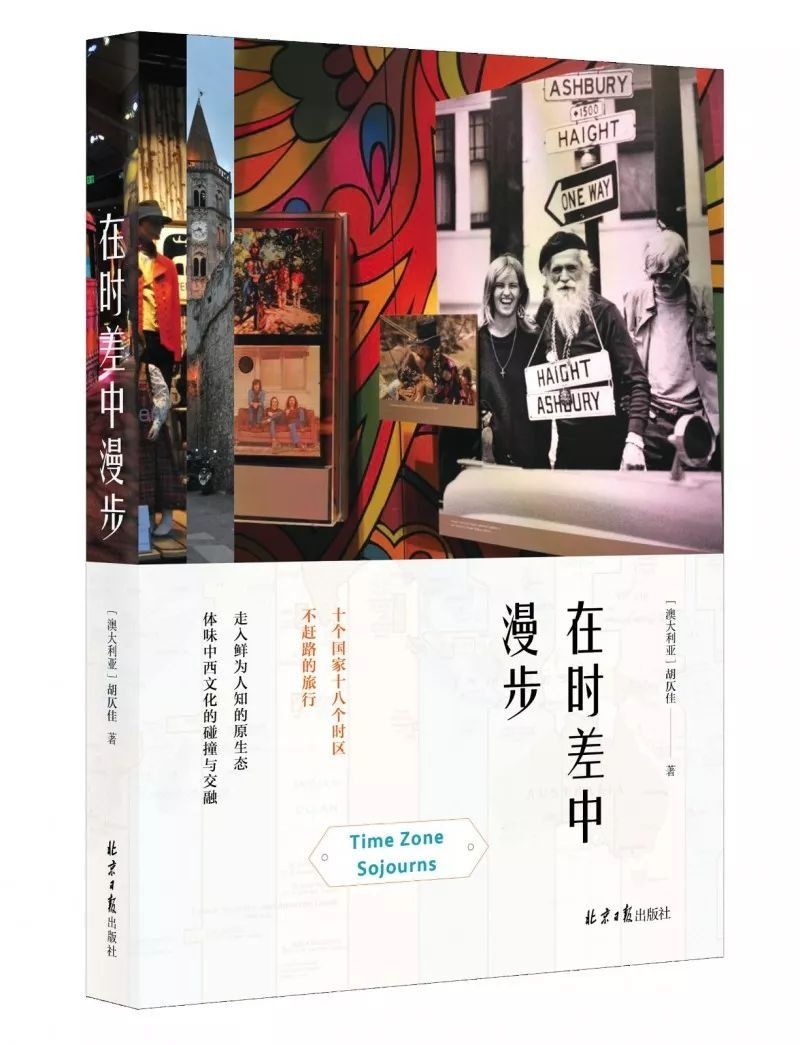

《在时差中漫步》的作者胡仄佳是一个一直在路上的行路人,她主张不赶路、不赶时间的旅行,要像当地人一样生活。她曾在新西兰体验四天三夜的丛林生活,在英国参加当地的数蝴蝶活动,在美国去诺贝尔获奖者的家短住……每一次的旅程,都是对人生的再次探索。

她与朋友同游意大利,当一天古城小镇人,山丘的小路,地道的意大利美食,开怀畅谈的当地人都给予她无限的思考。

在小镇里悠闲游荡

在小镇里悠闲游荡看窗外天光尚未黑尽,锁好门去小镇转转。出修道院走几步才意识到石子街面的狭窄,街上还有车辆急冲过来,我们得紧靠墙壁避让才安全。

定神看清朝向方位,之前就看见的橘红色屋顶老建筑群应该不远,朝那方向去,走着走着,脚下小路就证实条条大路确实通罗马,直线斜线的小路最终都汇聚到古城。走过护城河上的石桥,古城被高高的城墙围护着。

在灯光照耀的城墙上有明显的修补痕迹,同样的碎石材料,绝大部分的老石还在。城里的民居建筑看上去怎么也有百岁甚至几百岁,最气派的是大石条建筑的市政厅。小广场周边的民居街道逼窄,老城民居沧桑但结实,还有不少人家墙外有精彩的涂鸦。最喜欢一扇老门下方画的狗,探出半身张望,画得好。小石头砌出的墙体有说不出的美,挨着看过去,小街如肠,石板路镶嵌的古老卵石边道,通向不知哪里的远方。

也许是傍晚老城里游客稀少,要不然就是旅游季节还没真到来,小商店、饭馆大多关了门,楼上的住家亮着柔和的灯光。走一圈,仅有一家饭馆还热闹地开着。

城中广场旁有条不宽不窄的小路渐渐往高处延伸,整个路面是按古法铺出的黑石子小道。民居建筑不觉间变矮变稀疏下来,路缓缓拐弯,很快人就站在半山丘上了。拐角处最后的民居矮墙前,停着辆短头短尾的三轮黑色小皮卡,矮院墙后葡萄藤攀援。山丘下的砖红色屋顶层叠,远处的海面被两边山势切割成一线,暗夜中天空云层色彩细腻,海天之间最后一抹夕阳散发出暗紫的红光。

从山丘的小路冒出一对瑞典男女来,他们是从山上下来准备去古城中心的。路遇自然要聊天互相交换信息,没想到他们住在往山丘上再走约十分钟路程的地方,那里有家非常隐秘的家庭小旅店,由店主亲自待客,其美食美景皆一流的棒。羡慕好奇他们是怎么找到这等好去处的?两人说不过是从旅游网上找到了那家旅店信息,他们也没想到那么好。还说看上去荒野的山上实际上是有路的,客人可以直接开车到那家旅店门口,不过住进旅店后他们不再愿意开车出行倒更愿意走山路上下。这对男女在旅店已经住六七天了,早晚眺望四周美景,热爱山下古城,他们一点没有枯燥烦腻感。

品尝最地道的当地美食

品尝最地道的当地美食听他们说起所住旅店的美食,顿时把我已经淡忘暗藏的饥饿调动出来,再无继续观景的体力了,满肚咕咕乱呻吟。不再矜持,拉着伊恩就急匆匆下山去,要赶快回到那家还开着的餐馆去。

不过以我这个意大利美食迷的角度判断,在意大利本土吃地道的意餐都不会差到哪里去的,特别是餐馆里挤满本地食客的话。要知道现在的澳大利亚、新西兰的意大利餐馆已被不少华裔收入囊中,厨房里中国厨师印度厨师皆有,那味道是否传统地道真是要打问号。能在意大利开餐馆尤其是为本地人开餐馆的,肯定有值得赞赏的地方。

冲进饭馆时间恰好,店里客人满满,但还剩最后一张屋角小桌让我们落座。小桌位置能让我观看餐馆全景,听满餐馆意大利人喧哗聊天,意大利人喜欢大声聊天的习惯不输中国人。

按意大利人的说法,吃意餐最好配当地葡萄酒,掰一小块外脆内软的面包蘸点橄榄油,清香有嚼头。两道主食加若克特沙拉一上桌,口舌眼忙不迭地品味兼细打量,我的那份不过是常见的意大利面条、西红柿小贝壳和火腿香肠之类普通材料,也没加别的花头,但味道极其香醇,稀里哗啦吃得一点不剩。

那边意大利本地食客们热闹翻天,远见美女招待给满桌食客挨个用小勺喂食什么东西,可能是酒也可能是蜜,我们隔得远看不清也没问,但看得出来是当地餐饮风俗的传统玩法,食客们欢笑鼓掌开心得很。要不是太饱,我都想试品一勺,不管它是什么东西。

旅途中的思考

旅途中的思考吃饱喝足的我俩穿过古城广场朝修道院方向去,夜深了,一群本地人坐在他们的小商店门外聊天喝酒,弹吉他低声唱歌,好快活。人有点多,好几个人就坐在石子路面上,潇洒率性的欢乐。

宛如生活在古代游猎季节的意大利人,他们似乎在坐等季节中才有的相应生物撞进他们的地盘来,这些小镇人不慌不忙地用他们的断壁残垣,还有好酒好餐招待远客,而非不留后路地狠宰一刀算一刀。偏远的古镇没有罗马、佛罗伦萨、米兰那些大城市四季不断的游客资源,但人来了会舍不得走,走了也会传布些好印象好记忆给没来过的人。偏远小镇的本地居民收入一定有限,我也不清楚意大利的社会福利如何,生意人是否需缴纳很多税?是否也有很多年轻人去大城市发展,满城只剩下老少?现代社会要遭遇的种种困惑小镇人一定会遇到,但在餐馆在小街上看到的他们,竟找不出愁苦与愤怒来。

作为游客走马观花,这小古城千百年活过来大约经历过很多生死,城中居民依然繁花自开,活得简单开心。古城不仅仅是历史书上物,更是当下生活结构重要组成部分。古代文明和现代物质文化高度发展不矛盾地并存,古城小镇的旅游不断,再活千百年继续福荫他们子孙后代不成问题。

以小镇人设身处地地想,真是喜欢,哪怕一天也没成为当地人。

我生长的城市--成都,是地道古城,据说有超过千年的历史。

成都的明皇城直到20世纪70年代依然健在,且不说我小时到处可见的清末以及民国时期的民间建筑。至今还记得小时随父母去青羊宫时,过小河总要走过那刻有古人物花草图案的青石桥,记得商业场后面整条街的川式木结构民居楼,记得城外河边上吱吱嘎嘎作响的竹吊脚楼茶馆,省文联里甚至还有过去富贵人家的小戏台。

那些在市声落日里的老成都在我记忆中是那么迷人,它们与我的共生关系密切,有我少年青年最珍贵的点点滴滴。我曾以为,这座千年古城的砖石木梁的生命会比人的生命更绵长。

意大利这个小国的古村落古城堡古民居多不胜数,全程看得我兴奋又伤感,尤其当我想起我的“老成都”时。 除语言外,我的老成都已消失殆尽,走到现在新成都街头,我不过是异乡人,毫无亲切感,那熟悉的街名架构出的新城市, 已与我绝缘。

从欧洲小镇

到成都,

其中跨越的,不只是几万公里的距离与数个小时的时差,更有作者这些年游历世界的人生经验。所以当她看到有条不紊生活着的小镇人,才会从心底发出这样的感慨。

人生也是一趟没有返程的旅行,无需操之过急,慢一点,才能品味其中的酸甜苦辣。旅行的意义从不在于目的地,而在于沿途的风景,和看风景的心情。遇见不同肤色的人,聆听不同的语言,遭遇或喜悦或心酸的事,就是旅途中最大的快乐。

《在时差中漫步》

不赶路的旅行

像当地人一样生活

走入鲜为人知的原生态

体味中西文化的碰撞与交融

内容简介本书共涉及了10个国家跨越18个时区,是作者近几年的游历之作。

作为一名不赶路、不赶时间的旅行人,作者从新西兰出发,途经澳大利亚、柬埔寨、挪威、摩纳哥、法国、意大利、英国,最终到美国。 一直向西,以“非游客”的身份去体验不同国家当地人的普通生活,感受中国文化与他国文化的冲突。

作者简介胡仄佳,毕业于四川美术学院 78级绘画系油画专业。

大学前做过工厂描图工,大学毕业后做过宜宾地区艺术体育师范学校的美术教师,四川法制报摄影记者、美编等职。现于澳大利亚和新西兰两国间穿梭生活,1997年开始写作并发表作品,在澳大利亚、新西兰、美国、中国等刊物上发表文字数百万。已出版个人散文集《风筝飞过伦敦城》《晕船人的海》 《天堂里的孩子》。

心动价购买

《在时差中漫步》

请复制以下字符后打开手机淘宝

到北京日报出版社天猫旗舰店购买

€NozvbYhEk5d€

您还可以登录亚马逊、京东、当当三大网站

优惠购买

编辑:曹云

图片来源于网络

部分文字摘自《在时差中漫步》

北京日报出版社公众号

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。