青蛙旅行最需要什么手续

詹志芳和女儿在一起第一次参加射击比赛即取得好成绩当年的台湾射击队和解放军射击队合影,前排右三为詹志芳詹志芳,1950年出生于北京,1968年赴山西运城插队。1973年以工农兵学员

|

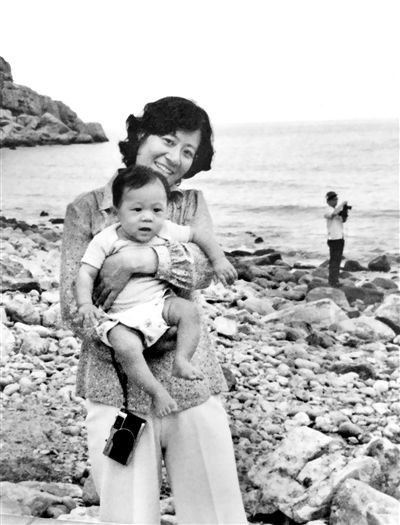

| 詹志芳和女儿在一起 |

|

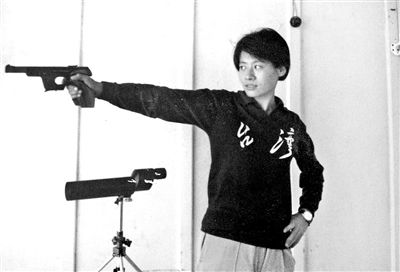

| 第一次参加射击比赛即取得好成绩 |

|

| 当年的台湾射击队和解放军射击队合影,前排右三为詹志芳 |

|

詹志芳,1950年出生于北京,1968年赴山西运城插队。1973年以工农兵学员身份进入山西大学数学系计算机专业学习,其间参加了第三届全国运动会的射击项目。1981年结婚,1983年生女,1994年到1997年因大病动过三次手术,三次重新学走路。随后踏上写作之路,从描写知青生活的《北京娃》再到《轮椅走天下》等,这些文字既真实又感人,给我们展示了一个真实的世界。

在那位独身老汉的心中,可能这些知青都像他的孩子一样吧

时光穿梭回1968年,初中毕业的詹志芳来到山西运城,开始了五年的插队生活。“既然是插队,那肯定是要比城里的生活苦一些的。”詹志芳说道:“但幸好运城算不上是条件最差的地方,而且去的时候我们还年轻,所以苦点儿累点儿也能坚持下去。干的农活里最重的就是割麦子、拉粪和拔棉柴,虽然这些活儿听起来容易,可要真干起来,哪一样都得费不少的力气。尤其,插队的学生们不是农民出身,面对陌生的农活总用些傻力气,收麦子的时候,每天干完活全身的每一块肉都是疼的,像被人痛打过一样。”

而小麦、棉花、菜籽这些东西都是农民最需要的,所以每年最累的时候就是小麦成熟的季节,知青们要趁着几个晴天把地里的小麦全都抢回来,以免下雨后小麦受潮发霉。每到这个时候,大家天不亮就要去地里干活,一直干到中午才能回来,没有人给做饭,从烧火到擀面都要知青们自己动手,本就短暂的午休时间就更加紧张了,经常是午饭还没有做好,下午干活的钟声已经敲响了。而到了晚上,从地里回去之后累得吃了饭、简单洗漱后便昏沉入睡也成了常事。

除了身体上的劳累,在当地,知青们住的房子也不如老百姓的好,屋子里除了门窗几乎什么都没有,门板上全是钉子,屋子里又冷又不舒服,有时一觉醒来,腿还没有暖和过来。日常用水要到井里去打,用拔河的那种粗麻绳吊上木桶从十五丈深的井下将水绞上来。一根扁担,两桶水,“能把我们压得直不起腰来。”

但是,事情不总是这样暗淡的,村里的一位老汉,给知青们带来了一些温暖。这位老汉孤身一人,因为老婆跟人跑了,三个孩子也都死了,整个人就沉默起来。插队的学生们仿佛成为老汉生命中的一点亮光和希望,他主动帮他们磨镰刀,想让知青们干起活来能稍微轻松一些。每天干完活儿,知青们总是走在最后,老汉等在他们住处的巷口,他把大家的镰刀拿回自己家去,磨好了再给知青们送回来。“在他的心中,可能我们都像他的孩子一样吧。”

除此之外,还有一点让詹志芳回想起来都能笑得很可爱的“小浪漫”。她和同屋妹妹的屋子里有一只小灯窑,因为当时整个村子里都没有电的缘故,所以家家屋子里都用一盏煤油灯照亮,时间长了,烟熏的味道充满了整间屋子,煤油烟甚至会把人的鼻孔熏黑。詹志芳的炕头侧面墙上有一个灯窑,那里可以放盏灯。她们的窗户是纸窗,打开的时候还需要一根小棍子来将窗扇支撑起来。就是这样的一扇窗,会将身在山西运城小村落里的詹志芳一下子带回到上千年前。

这些事距离今天已经过去将近50年的时间,但插队的种种经历依旧清晰地藏在詹志芳的脑海里。詹志芳回忆道:“大概20年前,我和曾经一起插队的朋友们带着各自的孩子回到过那个村子,发现当地已经建设得很好了,不仅每家都有了自来水,还有了路灯。但可惜的是,当年的水井已经被填埋了,所以,后人再也没有机会体会当初知青们绞水的生活了。”他们让孩子们体验了拉粪、点煤油灯、纺棉花等。

她提出了去掉两个最高分,去掉两个最低分的方案

插队的生活一转眼过了五年,1973年,詹志芳以全县前几名的成绩,成为工农兵学员,来到太原市继续上学。因为喜欢数学的缘故,她从山西大学外语系转到数学系计算机专业。

1975年春天,正在山西大学上三年级的詹志芳突然接到省体委通知,要向北京推荐台籍的运动员,参加第三届全运会。于是,詹志芳和另外一二十个台籍青年一起被叫到省体委,让他们报自己擅长的体育项目。詹志芳中学时学过跳伞,但运动会没有这个项目,综合各种因素,詹志芳报名参加了射击项目。说起为什么要选择参加射击这个从来没有训练过的项目,詹志芳笑着说:“因为那个时候解放台湾的口号喊得很响,我想着既然要解放台湾那就一定要打枪了,所以就报名射击了。”

之后,詹志芳他们被叫到体委射击场,在教练简单地说明了枪的使用方法后,便一个个趴在地上试射起来。“由于是第一次,我不知道射击有稳定性、一致性,每打一枪都爬起来动一下。结果,没想到还以第一名入选。”就这样,从来没有接触过射击,也从来没有摸过枪的詹志芳在突击训练了三个月后,便上场与来自各省的65名专业射击选手一同参加比赛,并以579环的成绩取得了并列第28名的成绩,也是台湾省的第一名,这个成绩因再也没有组建过台湾团,保持至今。

毕业工作后,詹志芳一直在中央电视台从事计算机软件的工作。那时,因为没有收视率等数据,所以中央电视台的广告费很少。面对这样的情况,詹志芳向台长递交了报告,认为应该做全国观众调查和收视率的调查。台长批下来,这个工作由詹志芳完成。她当时只有两台IBM PC,从设计调查表、录入程序、统计程序、分析程序等,历时三个月的时间,詹志芳和另一位录入员完成了第一次全国电视观众的调查和收视率调查。自此以后,有了收视率数据的中央电视台广告费在几年内很快达到了百亿。在采访的过程中,詹志芳还告诉记者,只要样本选择的好,仅需要1500份调查表就可以接近正确结果95%,这是她经过多次实验得出的经验之谈。

1986年,詹志芳组织第二届青年歌手大奖赛工作的时候,在计算分数上发现有些评委会给自己单位的人打高分,给其他人打低分。虽然这样的行为也是人之常情,但詹志芳为了最大可能保证比赛的公平性,提出去掉两个最高分,去掉两个最低分的方案,为了慎重同计算所的研究员商量后,决定使用这个算分公式,编在程序里实行之后,评委和演员们也都觉得这个算分公式相对公平。自这以后,许多比赛都开始使用这种算分方法了,这一举措在当时的中国还是很早的。

詹志芳还把中央台乱了二十几年的磁带库用计算机管理起来,为了让只有小学文化的人也操作方便,她设计的程序让操作人员只使用数字和字母,磁带库从乱象中一下子进入了现代化。

“我现在的乐观很大一部分来源于徐梵澄先生。”

时光慢慢走向八十年代,詹志芳遇见了人生的另一半,先生是从台湾去美国,在伯克利大学取得了哲学博士学位的语言学家廖秋忠。他们经人介绍相识,虽然先生是离异,身边还带着一个和前妻所生的小女儿,但是,价值观的一致和生活情趣的相仿让两个人走到了一起。婚后的詹志芳对先生的女儿疼爱有加。三年后她也怀孕生女,一家四口其乐融融。她还记得夏天吃过晚饭,他们一家去团结湖公园划船喂鱼,在柳枝里穿行,青蛙在岸边鸣叫,鱼儿成团地争食。每年暑假他们还一起参加人事部组织的专家旅行团去祖国各地休假。“但是他的身体一直不好,社会工作又多,他是全国政协委员、全国青联常委、全国台联副会长、研究生导师、一个全国性学术刊物的主编等,自己还有科研任务, 1991年10月他突然发病,仅十几天就过世了。”

先生的过早离世给詹志芳带来很大的打击,詹志芳经常陷入自责,认为自己为了不耽误工作,没有经常陪先生去医院看病。这样的情绪被邻居徐梵澄先生看出来了,有一天偶然见面,徐梵澄对詹志芳说:“人生就像一本书,没有一本书是没有勘误表的,而你的勘误表算是短的。”听到这句话,詹志芳觉得自己豁然开朗了。

说到邻居徐梵澄先生,詹志芳想了想才说:“我现在的乐观很大一部分是来源于徐先生的。”

“他是一位学识渊博的人。”詹志芳说:“他在国外学习生活几十年,是鲁迅先生的朋友,他没有成家,一心扑在学问上。他一生致力于精神哲学研究,早年留学德国,在海德堡大学主修哲学,副修艺术史。他说在欧洲看艺术作品最多的除了徐悲鸿就是他。因为学习艺术的学生可以进任何博物馆看不开放的藏品。鲁迅先生在上海办的版画展,就是托徐先生在德国购得的版画。他是一个远离新闻界的人,很早就不收稿费了,稿子写完后,注明却酬。”有一次,詹志芳和朋友给癌症病人举办音乐会,缺少一些经费,徐先生拿出1000元给她,说:“不必提我的名字。”詹志芳还是在音乐会前提到一位80多岁的老人主动捐助1000元给这次活动。回来她和徐先生说,徐先生说:“连这都不必提。”

詹志芳认为能和这样博学多才品德高尚的人做邻居,是非常幸运的一件事。和徐先生的谈话中,能学习到很多知识。詹志芳甚至认为,或许自己的病痛也是一种幸运,正是因为病痛,才能有大把的时间和徐先生聊天、学习。

也正是因为是邻居的关系,詹志芳很了解徐先生的作息时间,每天下午四点钟左右,徐先生做完了一天的事情,就收工了,她便会去徐先生家和徐先生聊天。在徐先生家的客厅里,两个人谈天说地,夏天偶尔喝一瓶冰啤酒,有时是一杯热咖啡。聊天结束后詹志芳便回家把徐先生说过的话记录下来,慢慢地也就记录成了一整本集子, “这本集子已经有十万字左右了,我准备再找几个徐先生的朋友写一些文章,在徐先生去世二十周年的时候把它整理出版。”

“我的身上应该流着二百多人的血。”

1994年,詹志芳发现自己的右腿有些发麻,到晚上不能躺不能坐,只好走。其实,走也疼。她到积水潭医院去看病,医生说:“这是骶骨瘤,发病率很低,全国只有两个人可以做这种手术,都在我们院,马上办住院手续。”医院当时就留她住院,她只能请妈妈来看孩子,自己去住院。

医生和她说:“准备做张海迪吧。”手术前一天晚上,她去问医生怎么做这个手术,医生给她讲清楚,她就去睡了。第二天一早,她进了手术室。术中,詹志芳的高压一度降到了40毫米汞柱,医生出来问她父亲:“手术还做吗?”她父亲说完“做”就坐地上了。詹志芳的手术是把一块巴掌大的病骨像岩石一样敲下来的。

当她从麻醉中醒来,先动了动脚趾,发现可以动。医生来查房,詹志芳就笑着谢谢医生。医生们都很吃惊,问:“你疼不疼呀?”她说:“当然疼了,谁碰我的床一下都疼。不过,不用当张海迪了,我当然高兴了。疼是我精神准备的30%,所以,我觉得像占了便宜一样。”

因为疾病复发,詹志芳在1995年、1997年又做了两次手术,身上许多血管被切断,神经被切断。有时,她连一杯水一本书都拿不动,也不能再像正常人一样行走。术后,只能吃十根龙须面。做完这样的手术人像空了一样。三次手术,几乎换光了她全身的血,“我的身上应该流着二百多人的血。”詹志芳笑着说。

病后,徐梵澄先生给詹志芳讲《古文观止》,博学的徐先生能用湖南话摇头晃脑地把课文倒背如流,还会给詹志芳仔细讲解其中的典故,有时用法语,有时用英语。

有一次,徐先生送给詹志芳一些沱茶,詹志芳马上去给徐老师送了些月饼。徐先生看到后沉默了一会儿才说:“山泉清不清?清吧,清澈见底,连一只虾米都没有。长江、黄河浑不浑?浑,泥沙俱下。可是,山泉有什么作为呢?长江、黄河虽然泥沙俱下却浩浩荡荡奔流向前。做人不要拘泥于小事,要有大气魄。”有这样的导师,詹志芳的人生观、世界观在逐渐地发生变化。

“我只希望这本书是真实的,只要真实,就达到目的了。”

说到自己为什么走上写作这条道路,詹志芳说:“因为当时躺在病床上,没有办法再做和计算机相关的工作了。再加上那个时候正巧有一部知青题材的电视剧热播,我看过后觉得太不真实了,里面的情节与真实的知青生活根本不一样,这样的故事如果被没经历过插队生活的年轻人看了,会对当时的情况有多大的误解呢?于是,抱着想让后人了解一个真实知青生活情况的想法,也为了日后能有一个对比,我开始写作了。”一段时间后,《北京娃》这部小说也就因此而诞生。

《北京娃》这本书写成之后,詹志芳问她插过队的朋友们:“这本书写得真实吗?”得到的答案都是肯定的。詹志芳说:“我不追求这本书写的有多好,我只希望这本书是真实的,只要真实,就达到目的了。”

经过了十多年的休养,詹志芳的身体逐渐恢复,她又萌生了走出去看看的想法。她想知道世界上其他人是怎么生活的。而且,她也想把自己的经历写下来给大家看,鼓励大家走出去。

为了使游记更有价值,詹志芳每次都是提前做一些功课,她原来上学时学的就是英语,她还学过德语、日语。2012年,她一个人去了欧洲,走了俄罗斯、西班牙、法国、比利时、荷兰、德国、捷克、希腊、奥地利、瑞士、挪威、丹麦、葡萄牙、意大利历时两个多月;2015年,又学了一点儿西班牙语去了美洲8国,游历了80多天。回来写下了62万字的游记《轮椅走天下》上下册,分别记述了欧洲和美洲的两次旅行。

“在旅途中碰上什么困难吗?”“那肯定是有的,不过我一直相信,在这个世界上还是好人多。”

去年,她又去了欧洲29国。今年,还在英国呆了近三个月。这两本游记正在创作中。她还有几个计划,等待施行。她说她是幸运的,计算机软件和写作都是她喜欢的工作,而写作都要用计算机,她的所学可以和所做最好地结合起来。

莎士比亚说,时间会刺破青春表面的彩饰,会在美人的额上掘深沟浅槽。但显然,时间在詹志芳身上留下的,是独立的人格,是乐观灿烂的心态。

实习记者/李伊娃 供图/詹志芳

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。