关于旅行的微信公众号知乎

最近,关于六神磊磊揭露周冲抄袭的事件在新媒体的圈子里闹得沸沸扬扬,相信很多人也都知道了。关于周冲本身,四处的消息已经透露得太多了,我就不想再多议论,虽然我本人和她也有过过

最近,关于六神磊磊揭露周冲抄袭的事件在新媒体的圈子里闹得沸沸扬扬,相信很多人也都知道了。关于周冲本身,四处的消息已经透露得太多了,我就不想再多议论,虽然我本人和她也有过过节,不过都是一些小到不能再小的小事,我自以为不足以为道。

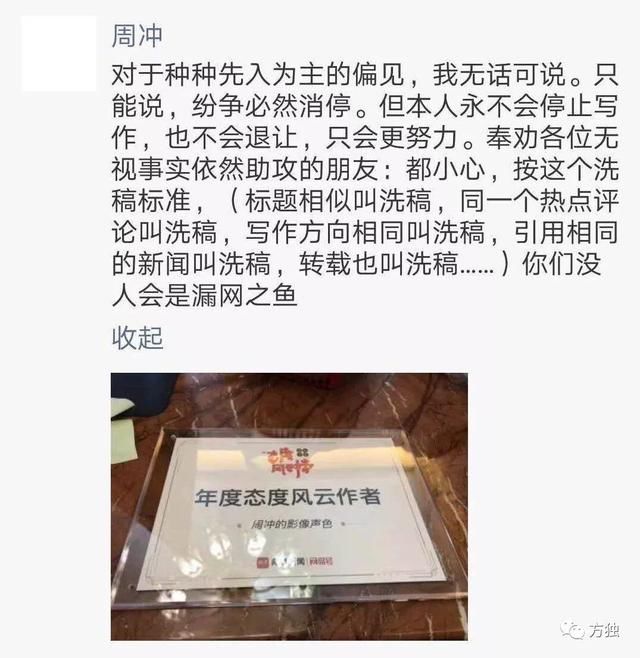

不过,我倒是觉得周冲的有一句话挺有意思的:

按照她说的这句话延伸下去,确实行业有很多号都洗过稿。变大了,自己就懒得写了,嫌太累了,赚钱太慢,所以干脆就雇几个人帮忙写。

然而这件事情的矛盾就在这里:你给的钱只有一两万(这还是高的了,听说周冲一篇10W+阅读的稿子只给个一两百),但是你要请的写手却是行业内的翘楚,那么这个人就想了:我既然这么能写,为什么不去自己做个号呢?所以最后,也就只能请到洗稿的作者了。

有的作者一个星期出5篇,有的一个星期出7篇,本来肚子里的货就不多,这么一写,自然就写空了。写空了以后,上面有10W+的KPI怎么办?洗稿呗。

作者是想自己日更吗?当然不是,而是读者的需要。

有些读者说:我就不喜欢看日更的号。然而从大数据来看,读者是喜欢日更的,日更的号活跃度和增粉都比一般号要高。但是,恰恰是日更导致了公众号内容质量的下降,这样的结果到最后,受伤的还是读者自己。人经常是搞不清楚自己要什么的,只是不停地想要,所以公众号为了满足读者,还是需要不停地更。

可以这么说,无论是读者还是作者,大家都迷失在微信公众号里了。

实际上,我自己也有在公众号里迷失过。很长一段时间,我不得不去跟热点。做公众号是这样的:你跟热点,数据差。但是,如果你不跟热点,数据会更差。数据一差,就没有人过来投放广告,没有商业因素介入,做的人就不愿意写:试问问,假如一分钱也没有,要你天天写两三千字,你会愿意吗?

久而久之,就会进入一个恶性循环,公众号就这样废了。我看过很多的公众号就是这样废的,所以我希望大家理性看待公众号里有广告这个问题。

公众号之间的竞争,已经到达怎样残酷的竞争状态?可能很多人还不知道。

就以贾乃亮发表声明的那天晚上为例,贾乃亮是1月6日晚上9点30发表的声明。我看到很多公众号,10点开始跟进发表意见了。6日当天已经推送完的公众号,12点一过,马上开始跟进。

这意味着什么呢?意味着当一个艺人晚上9点半发表的声明,你要等到第二天早上再去写的话,你就已经晚了。当别人看了四五篇贾乃亮的分析以后,还会看你的号吗?不会了。所以,你要追热点,意味着24小时随时待命。

很多次,我都是在这种迫使的状态下在写文章。跟热点,就意味着你要不停地刷朋友圈、微博、知乎里的热点,他不要求你写得有多深,但是你社会学、伦理学、法律、历史等等,什么都要懂一点,读者在热点中需要的其实不是深度,而是一个刁钻的角度。看了以后要让他们觉得:“哇,好新鲜!”这样就够了。

这种状态一度让我感到十分焦虑,我反复地问自己:这些是我想写的吗?最后的答案是:不是,事实上,我压根就对PGone、贾乃亮、马苏、李小璐这些人之间纷繁复杂的人际关系没兴趣,我对大家都在玩一个名为《青蛙旅行》的游戏没兴趣,我也对长沙警方打死一条狗这些其实都统统没兴趣。因为在我看来,写这些东西都是没有意义的。

如果你读过哲学,再加上总结一点,你就会发现,其实这些社会性事件,没有什么新鲜事,都是过去历史的重复,只是拿了个新瓶装旧酒罢了,只是在人性的深处,大家都喜新厌旧,如此而已。

一年明星们总要出轨几次,一年总有几个明星要人设崩塌几次。今天你说“第一批90后已经秃了”,明天我说“第一批90后已经离婚了”,后天他说“第一批90后出家了”,大家都在拼命像挤牙膏似地挤内容,制造热点,为的是什么呢?不过是吸引眼球、涨几个粉而已。互联网社会,流量就是金钱,说白了就是为了多赚几个钱,如此罢了。

我们写公众号最终的目的是为了涨粉和赚钱吗?对此我是很怀疑的,养家糊口固然重要,然而写得开心也很重要。但是在现实中,要两者兼顾太难了。

就我所见到的新媒体这个圈子,快乐的人太少了,得抑郁症和焦虑症的人倒是超级多。朋友圈里说丧气话最多的是做新媒体的,我私底下知道去看心理医生,最多的也是这个圈子,仅次于公关圈。

这一行实在是太快了,而且是戴着多重镣铐跳舞:上有监管,下有读者看着你,中间想赚个广告费,还有甲方看着你。

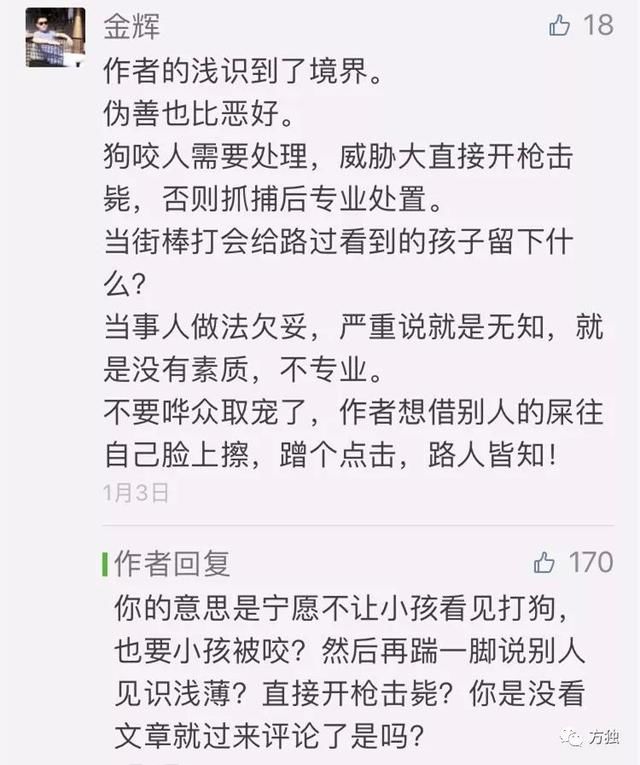

你要让每一方都满意,其实是超级难的。比如我写个时间的焦虑,提了几句日本,下面点赞最多的评论是这样的:

我写长沙警方打狗,下面点赞最多的评论是这样的:

即便外界给予你重重压力,但是你不能停,你每天都要写、坚持写。就算你再热爱写作,谁也经不住成年累月每天不停地这样熬。

有人肯定就问了:你做得不开心,不做不就行了吗?

试想想:假如少更一天就损失上万甚至十几万,一打红色的钞票,你舍得吗?肯定舍不得,给任何人都舍不得。互联网做什么都是一阵风,谁知道明天怎么样呢?风刮到你脸上你都不珍惜,等到明天,你想做都做不了了呢!

明天,假如不能写作了,该去干嘛呢?还是抓紧现在的机会,不停地更吧!于是只能忍着,再不快乐也只好继续。

写公众号的人,很容易迷失、很容易焦虑,原因也在于此。

以前媒体采访金庸,问他为什么最后选择封笔去读书,金庸对媒体说:“写小说是一件让人很不高兴的事情,只是为了娱乐别人。但是读书不一样,是为了让自己快乐。”

当时我不是很理解金庸:写小说给你带来那么多的财富和声誉,你怎么就不快乐了呢?

后来我开始渐渐地明白:有些东西,只与你的内心有关,跟钱多钱少,已经没多大关系了。一个人,他可能是功利和势力的,但是最后能让他感到真正快乐的,还是内心的一些东西,这些都是钱所买不来的,很多人以为有钱人快乐,其实有钱人没有那么快乐,大家都很不快乐。

有很多人说:我真羡慕你,可以做自己喜欢的事情。

其实写公众号跟我们传统意义上理解的写作还不大一样,刚刚我说的受限制是其一,其二是:为了流量,你经常得写一些你不大喜欢的东西。跟热点最令我感到苦恼的不是太快,而是写这些事件让我感觉是没有意义的。我在写这些事件的时候,并没有让我感到自己的写作进步,他只是为了增加阅读量和粉丝罢了(实际上现在也没用了)。对于读者来说,仅仅是增加大家的谈资而已。而且追热点会陷入一个怪圈:当这件事情过了以后,大家就基本上忘记了,你又要马不停蹄地跟下一个热点。

试问问,谁还记得去年某公众号发起的“地铁丢书”的活动吗?好像没有人关注了,也没人在乎那1万本书去哪里了。

这些书究竟有没有人看?多少人真正因此而多读了书?最后是否改变了全民的阅读习惯?这些最本质的问题好像大家都不大关心,都忘却了。在这个活动里,公众号只关注自己是否涨了粉,明星只关注是否因此提高了自身形象,某些人只关心书房里是否又因此多了几本书,这些反而成为了各自最重要的事情。

很多事情就是这样,走到最后,就忘记了最开始的地方。

说回我自己,最近写的几篇有关投资理财的文章,让我回到了最初写文章的感觉:内心宁静而充实。写每一篇文章,我都有足够的时间来看书和调查研究一件事情,我能把他写得很深刻,而不是像追热点一样,浅尝辄止就够了,这才是我要的。

而且这种快乐不仅仅是我自己写作时的快乐,在研究这些现象、看相关的文章时,我也能学到很多东西。这些东西反过来,还能应用到现实当中,让我自己和我的读者财富增值,我想,这才是我做公众号的目的。

这是我离职从事自由职业以后第三次转型了,每一次转型我都有巨大的转变,离内心真实的想法也越来越近了。

以前在“分答”里,别人问我最多的,就是“我现在能做什么?”其实这种问题谁也回答不了你,只有你自己能回答自己。我最开始做的工作就不是我想要的,这点我心里很明白。但是为了生存,我必须要做这份工作,谁又没被生活所胁迫过呢?

当有了一点点积蓄以后,才敢去转型做一些自己喜欢的东西。事实上,一个人要最后能做到自己喜欢的东西,是一个不断寻问自己内心的、漫长的、不断试错的过程,并不是一蹴而就的。没有谁天生下来就喜欢做什么,只要是一份工作,就都很苦逼,喜欢,仅仅是相对“讨厌”而言罢了。

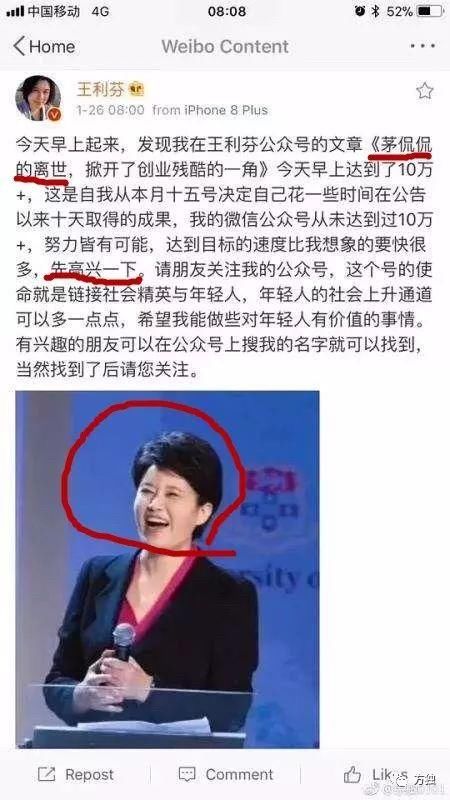

迷失在公众号里的不止有我,还有下面一位,王利芬老师,因为茅侃侃的死,让她获得了公众号里的第一篇10万+,她居然在公众场合说自己很高兴:

我想她也是迷失在公众号里了,被流量冲昏了头脑。

事实上,做公众号半个月不到,阅读量能过10万+,给谁内心都会窃喜,这一点是能理解的。但是摆在公众场合说,这就是情商的问题了。

周冲自己可能都不知道,洗稿不是最大的罪过,圈内洗稿多的人去了,但是被怼得最厉害的就数她,不是因为别的,而是得罪的人太多了,光是向我抱怨“我被周冲拉黑了,原因仅仅是某次说了一句反对她的话”的人就有十几个。洗稿了还在道歉信中绵里藏针,也难怪六神磊磊提了几个人洗稿,唯独追着她连扒三篇。

卢本伟开挂只是引子,但是直接将活动掀到高潮的,是他教唆粉丝辱骂其开挂的网友:

其实这些都是情商问题。要论情商,我建议这三位,和想学为人处世提高情商的朋友,看一看老梁的《四大名著情商课》。这一部课程其实我自己听了有一段时间了,每天晚上睡前听一点点:

受益匪浅。这套课程,是梁宏达老师结合我们当下很多的热点,譬如江歌案、PG One夜宿门、摔死柯基事件,再加上我们熟悉的四大名著中的场景,讲的很多为人处世的道理,每集讲一个重点,非常接地气。听了他的课,也让我明白了很多我少年时代人际关系中所遇到的困惑。我想我要在读书的时候能听到这么一系列的课程,或许当时就不会碰那么多的钉子了。一顿饭的价钱,我个人觉得非常值得这个价格,真心推荐。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。