时间旅行吉他是几级

图/文:周仰我记得2010年4月,趁着欧洲的复活节假期去意大利,对佛罗伦萨印象特别好,当时在城里住了三天,全靠步行,以至于都没意识到这其实是个大都市。时隔七年,这个夏天陪麻

图/文:周仰

我记得2010年4月,趁着欧洲的复活节假期去意大利,对佛罗伦萨印象特别好,当时在城里住了三天,全靠步行,以至于都没意识到这其实是个大都市。时隔七年,这个夏天陪麻麻游欧洲,我本也希望能在这个城市多停留一下,奈何长辈只要知名景点,不要文艺复兴,匆匆住了一晚,只重访了圣母百花大教堂。

圣母百花大教堂拱顶远眺,2017年6月,禄莱35,FUJICOLOR ISO200胶卷

---

电影《海上钢琴师》里有一幕,主角1900站在跳板上,望着眼前的城市犹豫良久,转身回到了船上,之后他再也没有试图上岸,直到与旧船一起长眠水底。那一刻让他产生恐慌的,并非他看到的东西,而是城市那看不到的尽头。站在佛罗伦萨圣母百花大教堂(Santo Maria del Fiore)拱顶的天台上,看着下面密密匝匝的小巷一望无际,我的感觉却正好与1900相反。这种无尽的可能性让人恨不得立刻投身进去。

"佛罗伦萨"的名字显然是英文"Florence"翻译而来,意大利原文"Firenze",意为百花之城。徐志摩为这座城市译名叫翡冷翠,真是字字珠玑,信达雅到一种境界。不过翡冷翠的叫法太过美好,只能属于诗人,况且,中间那一个"冷"字,让人顿生"可远观而不可亵玩"之感。看任何一本简单的世界艺术史或者欧洲艺术史,佛罗伦萨这个名字都会重复出现,与之形影不离的是"文艺复兴"这四个字。这一个城市与这一个时期,简直形成了条件反射一般的联想模式,让人在踏上这片土地之前,就已经有了刻板印象:是个高高在上的所在。

圣母百花大教堂,2010年4月,佳能40D

圣母百花大教堂内拱顶的壁画,2010年4月,佳能40D

斜阳中某个门洞雕刻,2010年4月,佳能40D

"文艺复兴"这一非凡时期给佛罗伦萨留下满城的大小美术馆,于是乎游客们无一例外地手捧导游图,或者翻着《孤独星球》旅行导览册(Lonely Planet)步履匆匆--不是在美术馆门口排队,就是在去排队的路上。

然而,我的行前功课实在是完全不及格--除了乌菲兹美术馆(Galleria degli Uffizi)里波提切利的油画《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)和学院美术馆(La Galleria dell'Accademia a Firenze)里米开朗基罗的大卫雕像,其他"必看"的艺术作品一概不知道,回头想想,真是又庆幸又遗憾。庆幸的是好歹逛过了乌菲兹和学院美术馆,不至于真的白去一回;遗憾,自然是因为错过了那些散布在其他美术馆里的珍品。不过每次旅行,总得留些遗憾才意犹未尽。更何况,这一遗憾我在当地就已经得到了弥补--不需要赶着排队和逛美术馆,给了我充分的时间在佛罗伦萨纵横交错的小巷中游走,体验这个尘世中的翡冷翠。

乌菲兹美术馆,2010年4月,佳能40D

从米开朗基罗美术馆的平台望出去,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

用双反相机偷拍学院美术馆中的大卫像真迹,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

往往是这样,城市也好人也好,当某一方面的光辉过于耀眼,我们就会忽略了其他。因而,这些纵横的街巷摆在面前的时候,我的兴奋是有理由的:这并非只是个用来瞻仰的地方,是可以沉浸进去,甚至迷失在里面的--当然,由于我过于卓越的方向感,无论我怎么随意转入某条小巷,三两步之后总能知道自己的方位。

火车到达佛罗伦萨正是下午两点,在旅馆放下东西就出门逛去,四月天黑得已经很晚,漫长的白日可不能浪费。佛罗伦萨的地形很简单,阿诺河把城市一分为二,我走着的这边是商业区,遥遥望着的彼岸,建筑简朴却色彩鲜艳,可以想像,自然是居住区。

沿着河岸走,越接近乌菲兹美术馆,就有越多画画的小摊,在河边的拱廊里一溜儿排开, 风景速写人物漫画一应俱全,一直延伸到U字型宫殿中央的空地,与走廊里排队的游客齐头并进。仔细看了每个摊位,却有些大同小异,不管是写实的还是写意的,内容总离不开佛罗伦萨标志性的景观。只有一个让我眼前一亮,整齐排列在台阶上的大大小小的油画,或是一扇古旧的大红门,或是路边几个酒瓶,或是幽暗的小巷口停着的自行车,细致入微,我却觉得看到了一个栩栩如生的城市。画者并不在自己的摊位上,于是我只能匆匆地路过,但这个位置,却深深地记住了。

这一天从正午逛到华灯初上,把阿诺河"此岸"的小巷走了个底朝天。意大利人对宗教的热诚完全可以跟藏民有一拼,街角巷口时不时就出现一个圣母像,画风不同却无不一脸纯洁,我却大不敬地联想到了乔治·奥威尔(George Orwell )《1984》里那句经典名言:"老大哥在看着你"。回到旅馆的时候暮光尚未褪去,打开百叶窗我被眼前的景象震惊了。深蓝的天幕下一条黝黑纵深的小巷,几点昏黄暖暖的灯光。

路边,2010年4月,佳能40D

街角的圣母像,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

乌菲兹美术馆外卖画的人,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

从旅馆房间窗户往外看,2010年4月,佳能40D

小巷,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

在意大利,有多少教堂就有多少广场。而广场永远是那么的丰富。简单得不能再简单的旋转木马,却有着魔法一般的吸引力。 小丑装扮的街头艺人与身边的过客开起即兴的玩笑,溜狗的居民与嬉闹的游客一同驻足笑得前仰后伏。而紧接着弹奏吉他的艺人却让情绪在瞬间降温,扣人心弦的琴音让我忍不住落下泪来。稍坐片刻,却听到学生模样的两个中国游客讨论着要在六点的时候赶到米开朗基罗广场看夕阳,不禁觉得好笑起来。或许,若是有人同行,我也得像这样,在特定的时间赶到特定的地点吧。一个人有的是自由,但看到无限风光也只能在心里默默赞叹,然后转身。

广场即使到了晚上一样不减热闹,灯光映照下的旋转木马似乎突然有了灵气。街头艺人唱着意大利歌曲,意大利女子跟着节奏跳起舞来,热情而欢快的样子,但一瞬间,我却在旋律中找到伤感,泪光中对焦屏一片模糊。这种毫无预料就来袭的悲凉,或许就是自由的代价。

欧洲人很爱旋转木马,2010年4月,佳能40D

广场,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

街头艺人,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

在街头艺人的歌声中突然起舞的路人,2010年4月,禄莱120双反,佳能40D

看不清的对焦屏,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

在佛罗伦萨的第三日,终于过河去另一边看看,游客罕至,天地清静。即便"必去"景点这一的米开朗基罗广场也在这边,但游客们大多选择坐公交车,省时省力。时间我有的是,于是尽可以发现小巷中那些生动的东西。一抬头窗台上的一个五彩的风车或者是在阳光下闪光的空酒瓶,可以让人遐想半天;雕花的铁门前赫然伫立着一根红白相间的柱子,我也不惜多爬几级台阶走到跟前去;橱窗里反复出现佛罗伦萨城市的标志百合花图案,竟然还可以在摩托车的挡风玻璃上看到,不得不赞叹佛罗伦萨人对这个城市的热爱。

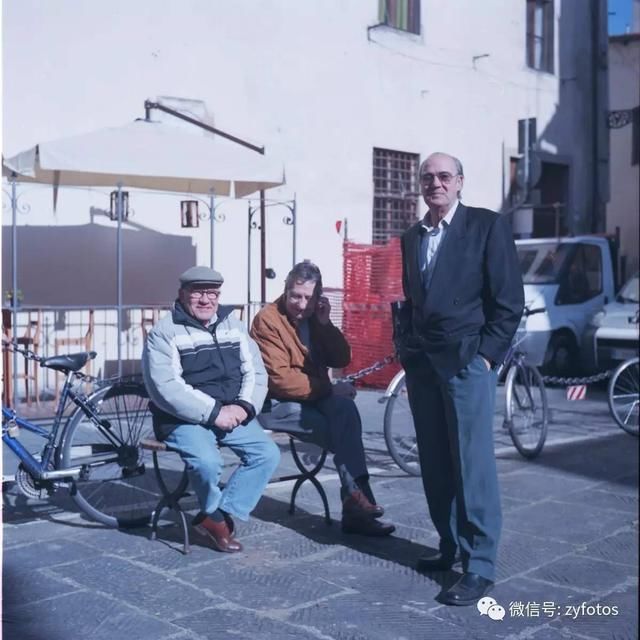

一直听说欧洲人把肖像权看得极重,以至于头两天我一直不敢把镜头对着他们。在居民区闲逛的这个早晨,一个小咖啡馆前站着三个聊天的居民。我想拍他们,却担心语言不知如何沟通,于是挂着相机来回徘徊,他们倒是主动招呼,问我是不是想拍照,虽然说的是意大利语,不过似乎不管在那里,"照片"(photo/foto)的发音总是相近。自此之后,我便不再有顾虑,一个微笑,一声"Ciao",胜过任何语言。

路遇居民,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

隔壁餐桌的人,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

坐在路边长凳休息的两位老人,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

傍晚十分我回去找乌菲兹美术馆前的那个画画摊儿,画者灰白的头发,带着一只眼罩,颇有传奇的风采。画者说起这个城市的艺术史来自然如数家珍,让人感叹从14世纪到17世纪在佛罗伦萨一带流窜的艺术家们是何等幸运。而眼前这位画者在这里摆摊都20年了,再有才华,面对来往的游客,也只好打散零卖。我颇为他惋惜,便对他说,“若是你早生几百年,今天也会陈列在乌菲兹里了”。

“人生没有‘若是’,”画者微笑,“何况,我也更愿做一只闲云野鹤。”

别过画者,在露天饭馆遇到同样独自晚餐的中国女孩,于是聊了起来。她不识路,便与我同行。正吹嘘着我无须地图就可以辨明方向,却错过了一个转弯。眼前豁然开朗,一条我未曾见过的大路。思索一阵还只得乖乖查看地图--在佛罗伦萨的最后一晚,我是终于迷路了!

广场上与女警察聊天的路人,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

卫兵,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

与扮成雕塑的街头艺人聊天,2010年4月,禄莱120双反,KODAK Portra NC400

游记这种东西,自从近两年旅游杂志纷纷倒闭后就再也不写了,现在看起来当年写得虽然做作,还是比现在流行的大多数强一些;至于拍照,旅行从来就不是做作品,大概又会有人说七年白活了,不如以往拍得好吧

下面是2017年6月用禄莱35相机和富士ISO200消费级胶卷拍摄

---

第一版发布于2010年10月《私家地理》杂志

本文为第二版,包含2010年用佳能40D数码单反、禄莱120双反和2017年用禄莱35相机拍摄的照片。

---

相关文章:

回顾原点,旅行本该如此

拒绝刻板印象:2009年夏天,西藏

谁不能在奥斯陆的御花园里野餐?

---

周仰,独立摄影师、译者,英国威斯敏斯特大学报道摄影硕士,现居住在上海。以相机为笔记,热衷在城市游荡,个人项目作品关注年龄、记忆与生命。

主页:zyfotos.viewbook.com 邮箱:zyfotos@gmail.com

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。