垃圾的旅行小报

1959年,那时她还是他,在珠峰下,他见证了人类第一次登顶珠峰的壮举。当埃德蒙·希拉里和同伴走下珠峰,他(左二)走上前去向他们表示祝贺。他亲历了纳粹狂魔艾希曼在耶路撒冷的世纪

1959年,那时她还是他,在珠峰下,他见证了人类第一次登顶珠峰的壮举。当埃德蒙·希拉里和同伴走下珠峰,他(左二)走上前去向他们表示祝贺。

他亲历了纳粹狂魔艾希曼在耶路撒冷的世纪审判。玻璃房子中坐着的就是艾希曼。

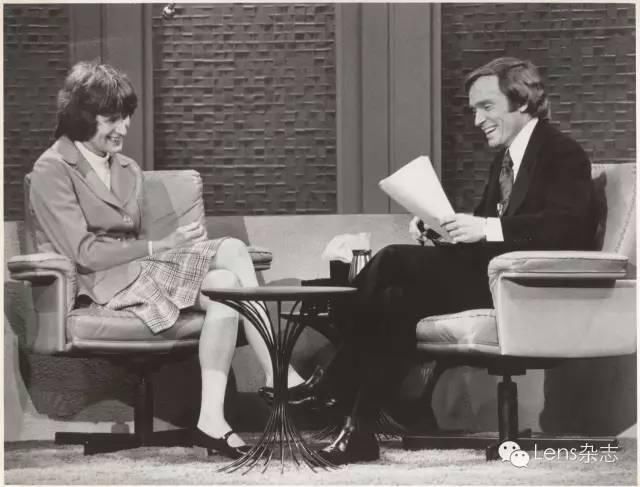

1972年,他变成了她。两年后她参加英国著名主持人迪克·卡维特的“迪克·卡维特秀”,第一次向英国公众谈及变性话题。

2008年,她入选BBC评出的“二战后英国最伟大的50位作家”,列第15位。她的前一位是007系列的作者伊恩·弗莱明,紧随其后的是英国杰出儿童文学作家罗尔德·达尔、《发条橙》的作者安东尼·伯吉斯。写出了哈利·波特系列和严肃小说《偶发空缺》的J.K.罗琳仅仅位列榜单第42位。

她就是作家简·莫里斯(Jan Morris),曾经她是他--詹姆斯·莫里斯(James Morris)。今年10月2日,她过了89岁生日,正在向90岁迈进。

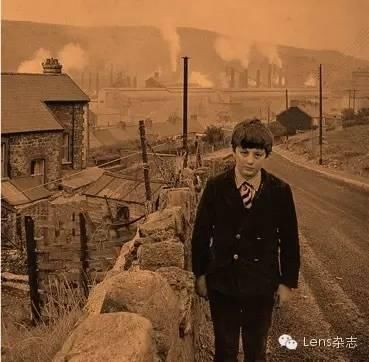

莫里斯生于威尔士乡村,英国的小报会以“旅行作家、历史学家、记者”“传奇作家”这样的字眼来介绍她。她一生写了四十多本不同类型的书,但简而言之,可以说她是六七十年代英国非虚构文学的代表人物,尽管也写过两部以哈维为主角的小说。

她最重要的成就是开创和升华了一种游记文体--“城市肖像”。在半个多世纪的时光里,她的足迹遍及全世界,她到达那些新闻和历史的发生地--那些繁华陆离的城市,抵达、观光、接触、研究、穿透、反思,然后离开,回到威尔士的乡下那张小书桌前,推敲着庞杂纷乱的整个世界。她的书写华丽、典雅、深刻,很多文字时隔半个世纪会看也没过时。作家堂·乔治(Don George)曾说,“如果旅行文学设一个诺贝尔奖,我一定提名简·莫里斯当选。”她当之无愧。

无论是珠峰下报道埃德蒙·希拉里、丹增若盖登顶,让这一新闻为伊丽莎白二世的加冕仪式添彩;是从东海岸穿越到西海岸、深入观察和研究新登基的世界头号强国美国;是旁听在耶路撒冷旁听对艾希曼的世纪审判;是在塞浦路斯发现法国、以色列合谋入侵埃及的铁证;或是亲见赫鲁晓夫会议中脱下皮鞋敲桌子表达愤怒;还是目送日不落帝国的米字旗在香港维多利亚港缓缓落下……她足迹走遍全球的各个角落,见证和亲历着历史,和从元首到路边乞者的形形色色人等深入交谈。比她走得更远的没有她思维的深刻和广博,比她写得好的没有人有这样的机会可以行千万里路。她勤奋又幸运。

她写核爆14年之后的广岛:

“这座城市已经重建很久了,一批新的居民涌入,替代了那场灾难的受害者,然而,尽管有这些鲜亮的新建筑,宽阔的林荫大道,却没有哪座庞培城像它这样更加确定地冻结在遭遇灾难时的姿态中,也没有哪座培雷火山更加永恒地留下伤疤。从城市高处的山坡,你能够看到广岛是一个多么可怕的丰满而被动的靶子。

城市如此崭新而闪亮,后面是深蓝色的高地,平静的海面上点缀着岛屿,海水涌向宫岛和太平洋。我不能描述这个地方的感觉,但它好像是有某种无法定义的本质元素从周围环境中被抽走了不是颜色,不是气味,不是声音,而是别的某种东西,向一座城市赋予意义和温暖的某种东西,就像食物中的盐,或者一张漂亮脸蛋上的眼睛。”

她写改革开放后正在复苏的上海--在多次被拒绝后,1983年她获准进入中国:

“我发现上海街头唯一的危险是想要练英语的学生,不到片刻,你就会被想要知道动词‘intend’后面跟动名词是否合乎规范的年轻人包围,你被推到栏杆旁,被挤得上气不接下气。十年前,我到上海可能会得到完全不同的待遇,王太太也许会因为请我吃午饭而被流放到一个遥远的公社。……那些土气的、拖着脚走的上海人群全都能够被安插进他们各自的无可逃避的角色里--只要你有钥匙。每个市民在事物的秩序中都有被分配到的位置,永远不能改变。”

她写东西德合并后的柏林:

“经过轰炸、垃圾散布的空间,剥落的招贴画,密密麻麻挤在一块的穿深色衣服的人,货摊和拖车组成的残缺不全的街头集市,显然是被废弃的汽车,褪色的涂鸦“杀死里根”“朋克联合起来”,在旅行者取得较多的地方,纪念品小屋正在卖苏联军帽或者包在塑料袋里的柏林墙碎片。没有人知道如何处理这件凄凉的包扎带,它以这样一种叫人不舒服的方式横穿这座城市的心脏;眼下,它像是取掉绷带后人们皮肤留下的一条粉红色的印痕。”

她写巴黎时装周:

“一家美国杂志社邀请我写一篇关于巴黎夏季系列时装的文章,在时装展上,我极不协调地坐到了第一排,我的周围全是趾高气扬的纽约买家和美国时尚圈里丑得不可思议的名媛公主们。他们是那么难看,披着皮草,伸着通红的爪子,瘦得不成人形,在他们身边,法国优雅艺术魅力的代表们正如行云流水般游走在秀场和舞台。而观众却大都像是普鲁斯特笔下人物的云集。”

改变性别是她生命中的大事件,她后来在自传里写道:“大概三岁还是四岁的时候,我就意识到我被生错了身体,本应是个女孩。”1972年,46岁的时候,结了婚并有四个儿女的莫里斯,将名字由“詹姆斯”变成了“简”。

早在1964年,莫里斯就开始为变性做准备。但后来因为英国的医生拒绝为没有离婚的人做变性手术,所以她飞赴摩洛哥,找到卡萨布兰卡的著名外科医生乔治斯·比鲁--他也是英国第一个变性人 April Ashley 的主刀医生。

这座城市是莫里斯生命中的重要节点,对于它,莫里斯写道:

“卡萨布兰卡,可不像名字听起来那么浪漫,它是座现代化的城市,喧嚣,丑陋,带着法国殖民地式的浮华气息。不过,我在这儿的体验,现在回过头来看倒有那么点儿浪漫的味道。真像是去造访魔法师。那晚,我穿过俗艳的街市,感觉自己活像童话中的角色,就等着脱胎换骨。鸭子变天鹅?厨房里的刷碗丫头变成新娘?比这些要奇妙得多,我对自己说:是从男人变成女人。这里是我身为男人所见的最后一座城市……”

在被麻醉之后,莫里斯写道:

“当护士们走后,我爬起来,因为药力开始发作而浑身打颤,但还是走到镜子前和自己说‘再见’。我们永远不会再见面了,所以我想要与这另一个自我最后一次长长对视。外面一个街头小贩在竖笛上吹出一段精妙的琶音,她沿着那条街,用甜蜜的渐弱音重复着那个非常温柔而欢快的曲调。天使的飞翔,我对自己说,就这样蹒跚着走回床上,不省人事。”

变性两年后,她出版了自传《谜团》,并参加热门电视节目“迪克·卡维特秀”,讲述自己的故事。当时变性仍被英国社会视为丑闻,而她在这期节目中的讲话,征服了当时的电视观众,她被时人视为英雄。

后来她和妻子离了婚,但仍住在一起,共同抚养孩子。2008年5月14日,她们作为同性伴侣获得了“民事伴侣关系”,重新成为合法伴侣。

曾有人提出,变性之后,简·莫里斯的文风在发生过变化,但那大概是研究者的错觉,变性之后,莫里斯的文字并没有变得柔美或温婉。上世纪60年代是莫里斯奠定声名的全盛时期,代表作《威尼斯》、《西班牙》、《牛津》都出版于那个时代。年轻时,其心目中的大英帝国形象可谓空前绝后,君主宽大仁慈,百姓爱戴钦仰,似乎可以百代流芳。这一盛世和莫里斯的盛年重合,所以她也曾被那种普遍弥散的乐观感染。在《世界:半个世纪的行走和书写》一书的结尾,她写道:

“在这50年里,在我的世界里,我知道自己身在。老天知道,世界上有那么多恐怖、悲惨和痛苦,从冷战到艾滋病,但就整体而言,它对我来说仍是一个相对正直的时代,一个拥有某种承诺的的时代。当我正当盛年时,当我漫游这个星球时,我总爱幻想,某种第四世界正在形成,那是一个超越了边界的民族,一个正派人的共济会,它的价值观有一天将会获得至高无上的地位。”

但是9·11修正了她的看法,她变得悲观起来:

“技术的神话、种族之间的憎恶,对进步的困惑,金钱和权力的腐蚀--在我看来,这一切正在抵达某种黑暗的高潮。”

莫里斯一生自然去过很多地方,但可以看出她更喜欢城市而非荒寒之所,更喜欢欧洲而非“化外之地”的。

无论走得再远,每次莫里斯旅行的终点都是威尔士的家。在她一生大部分的时间里,她都居住在威尔士的北部乡村,居于山与海之间。越到晚年,简·莫里斯的威尔士情结越发挥作用,她成为威尔士文化积极的维护者和声张者。

让我们一起回顾一下莫里斯从小鲜肉到老奶奶的人生历程:

莫里斯也从威尔士的乡下成长起来的。

加入英国皇家地理协会时的照片。

莫里斯的青年时代。

1953年7月3日,登珠峰的探险队乘飞机回到英国,莫里斯发出电报稿后已过了一个月,他们受到英国公众的热情欢迎。右二被挡住半边脸的是莫里斯。

莫里斯和儿子 Twm Morys,他是一位诗人和音乐家。受到莫里斯的影响,Twm Morys将姓氏按威尔士的拼法写作 Morys,而非标准英语里的 Morris。

2013年5月28日,人类首次登顶珠峰60周年纪念活动上,莫里斯和丹增若盖的儿子丹增诺布合影。莫里斯是1953年登珠峰科考队中唯一在世的一位。拍这张照片时她87岁。

目前尽管已经89岁高龄,但莫里斯仍在写作,多年前她出版的新书中谈到老去这一话题:

“如果我愿意,我可以看书、玩电脑一直到凌晨四点,然后再一觉睡到过午;如果我愿意,我可以独自一人听着五六十年代的优美旋律而翩然起舞;如果我愿意,我可以为我逝去的爱情一洒伤心之泪,想哭就哭;如果我愿意,我可以穿着被发福的身体绷得紧紧的泳装在海滩上悠然漫步,然后纵情跃入海浪之中,才不管那些身着比基尼的人向我投来的怜悯目光。她们也会变老的。

我知道,我的记性不好了。可话又说回来,生活中的有些事情该忘记的就应该忘记。当我们到达生命的终点,我只带上一生中那些最美好的回忆。

我竟有这样的福气,黑发变成了银丝,青春的欢笑在我的脸上雕刻出了道道皱纹。有多少的人,还没有开心地笑过;又有多少人,还没有熬到皓首就已经悲戚地离去。当你慢慢老去的时候,你就会变得更加达观,你就更不在乎别人对你的看法。我不再自我怀疑,我甚至修行来了可以犯错的权利。

我喜欢现在的我。”

这样通达的老人有谁不喜欢?

头条号:Lens

微信公号:WeLens

Lens是一个致力于发现创造与美、探求生活价值、传递人性温暖的文化传播品牌

图片来自网络

编辑整理:幽暗国度

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。