中国至日本旅行团

小编前些日拜读汪曾祺先生(沈从文学生,联大出身)的选集《人间草木》,其中一篇题为《新校舍》的文章中写道:“有一位曾在西南联大任教的作家教授在美国讲学。美国人问他,西南联

小编前些日拜读汪曾祺先生(沈从文学生,联大出身)的选集《人间草木》,其中一篇题为《新校舍》的文章中写道:

“有一位曾在西南联大任教的作家教授在美国讲学。美国人问他,西南联大八年,设备条件那样差,教授、学生生活那样苦,为什么能出那样多的人才?--有一个专门研究联大校史的美国教授以为联大八年,出的人才比北大、清华、南开三十年出的人才都多,为什么?这位作家回答了两个字:自由。”

今天小编就和大家聊聊只存在了8年,却成为中国高等教育巅峰的西南联大!

诞生于烽烟

国民政府教育部关于任命长沙临时大学负责人的密谕。

1937年“七七”事变爆发,北平、天津陷入日本侵略者的炮火,学校不是军事机关,却成为日军重点攻击目标,南开遭到空袭又被日军纵火焚烧,清华和北大校园被日军占领,为延续高等教育命脉,京津高校自1937年夏季,被迫大规模西迁,其中清华、北大、南开三校,与国民政府教育部磋商后决定,联合西迁组成临时大学。

三校师生于1937年11月迁往长沙,不料12月南京陷落,武汉告急,千钧一发只得再迁往昆明。1938年4月,三校正式成立“国立西南联合大学”,一段传奇就此开始。

徒步行军伊始,采用标准的军队行军方式,两路纵队沿道路的两侧齐头并进。

西南联大湘黔滇旅行团沿途烧柴做饭

汪曾祺在回忆的文中写到:

同学们都是来自五湖四海不同地区,

有一个河南的同学是从老家一步一步走来的,

一个西康的同学是买了一头驴一路骑过来的,

可见战时上大学,是何等的不易。

西南联大原校门

西南联大原校门

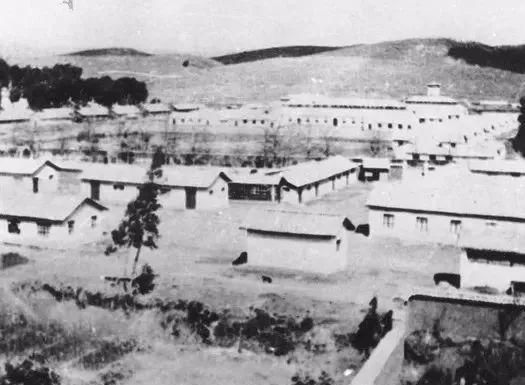

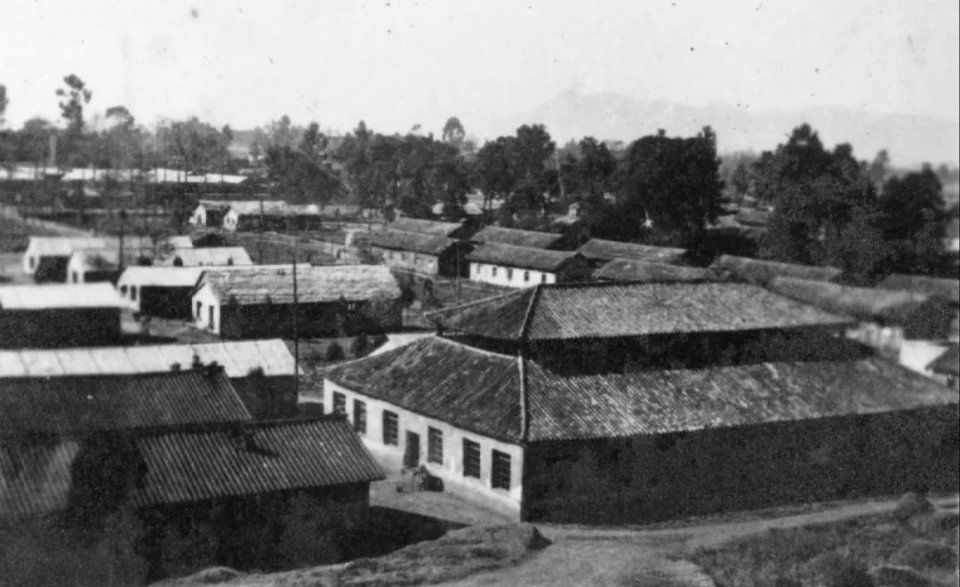

国立西南联合大学新校舍南区全景

西南联大图书馆

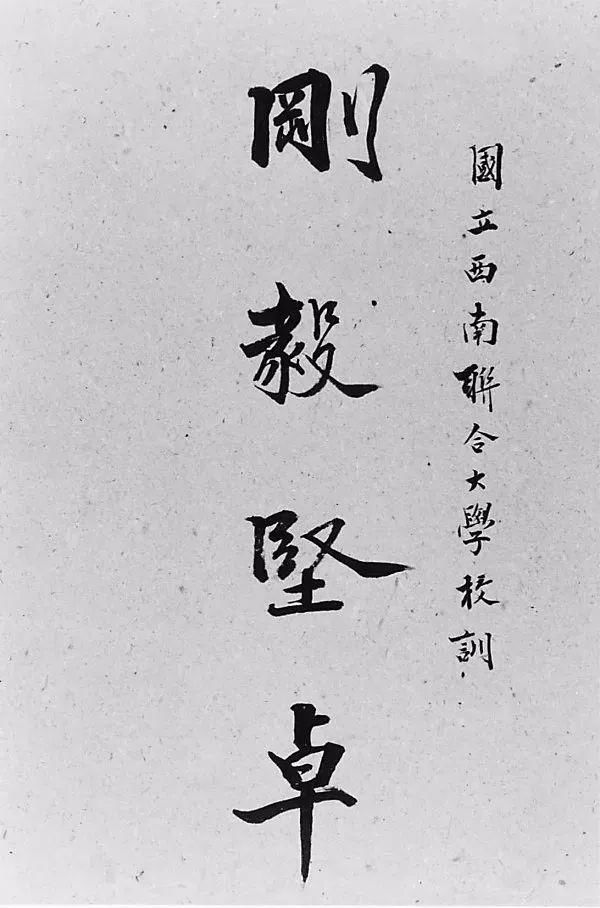

刚毅坚卓的联大

在那个时期,办学条件非常艰苦。西南联大的校舍很分散,有借用昆明原有的学校、房舍、祠堂,也有自建的新校舍,条件确实说不上好。汪曾祺读的是中文系,住在新校舍。学生宿舍在新校舍的西边,土墙草顶,汪曾祺说:“土墙上开了几个方洞,方洞上竖了几根不去皮的树棍,便是窗户。挨着土墙排了一列双人木床,一边十张,一间宿舍可住四十人,桌椅是没有的。两个装肥皂的大箱子,既是书桌,也是衣柜。”

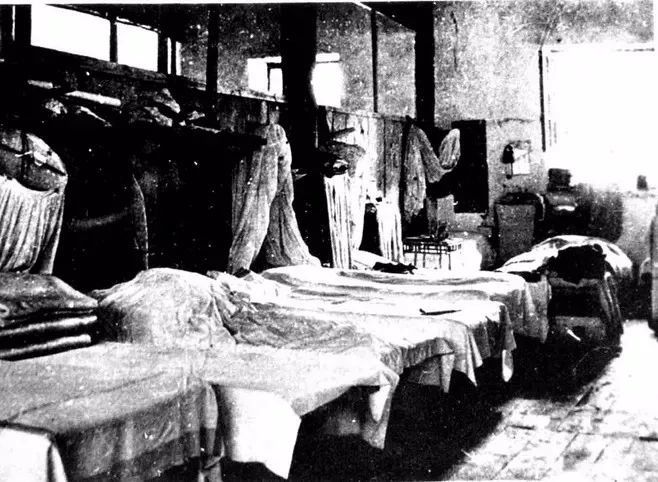

简陋的学生宿舍,往往是三四十人一间。

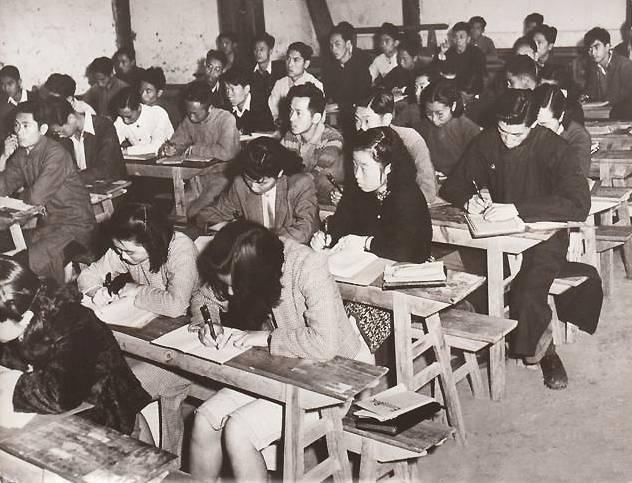

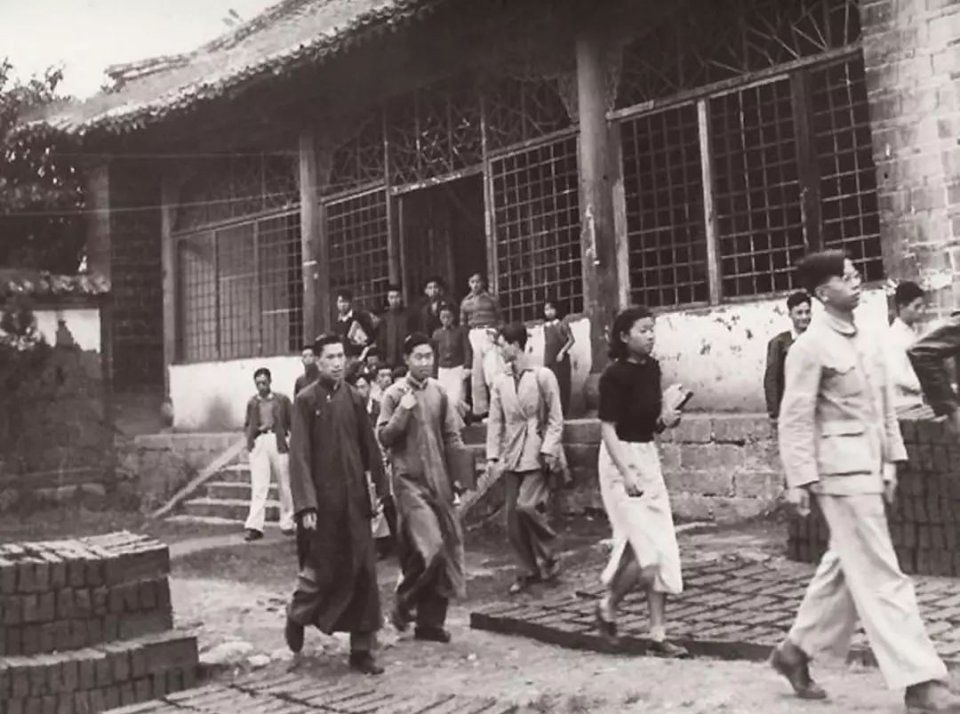

教学区也同样简陋。教室是土墙、涂上绿漆的铁皮屋顶,汪曾祺说:“这些教室方向不同,大小不一,里面放了一些一边有一块平板,可以在上面记笔记的木椅,都是本色,不漆油漆……这种椅子的好处是不固定,可以从这个教室到那个教室任意搬来搬去。吴宓先生讲《红楼梦》,一看下面有女生还站着,就放下手杖,到别的教室去搬椅子。于是一些男同学就也赶紧到别的教室去搬椅子。到宝姐姐、林妹妹都坐下了,吴先生才开始讲。” 西南联大,正在上课的学生

西南联大,正在上课的学生

联大师生生活之艰难贫困是难以想象的,大多数学生家在沦陷区,经济来源断绝,只能靠政府发放贷金,而当时中国物价飞涨,不仅学生的贷金不足以糊口,教授们的工资也无法养活家人。汪曾祺在回忆的文中写到:学校食堂做饭用的是陈米,学生戏称之为“八宝饭”:“八宝者何?曰:谷、糠、秕、稗、石、砂、鼠屎及霉味也。”教授也跟学生一样吃不饱饭,金岳霖、朱自清等人组成种菜小组,推举植物学家李继侗当种菜组组长,生物系讲师沈同当“种菜助理”,所有教授出力、浇水、施肥,菜丰收了,吃起来格外香。“刚毅坚卓”的校训,在联大师生身上得到充分体现。

联大校训

联大校训炮火下的教学

教师的课不是被大雨打断,而是被敌机轰炸打断,历史系教授雷海宗有一次上课时想不起来上节课讲到哪里,就问一个笔记记得最详细的女生:“我上一课最后说的是什么?”这位女同学打开笔记看了看说:“你上次最后说:‘现在已经有空袭警报,我们下课。’”

1939至1940年间,空袭警报两三天一次,有时甚至一天两次,当时飞虎队尚未来华,昆明上空毫无防范力量,日军又以西南联大为主要攻击目标,警报一响,师生就要立即放下书本跑到山沟里掩护,俗称“跑警报”。“跑警报”本是生死关头,却被师生解读的十分浪漫,汪曾祺在文中回忆写到:“‘躲’,太消极;‘逃’又太狼狈。惟有这个‘跑’字于紧张中透出从容,最有风度,也最能表达丰富生动的内容。”

国文系教授刘文典说:“教授跑警报是为保存国粹,学生跑是为保留下一代希望。”刘恃才傲物,一向瞧不起只有小学文凭的沈从文,有一次跑警报,他回头发现沈从文也在跑,说:“我刘某人是替庄子跑,你替谁跑?”

1941年,日军轰炸联大校舍,造成部分教室、宿舍被毁。

群贤毕至,艰苦卓绝

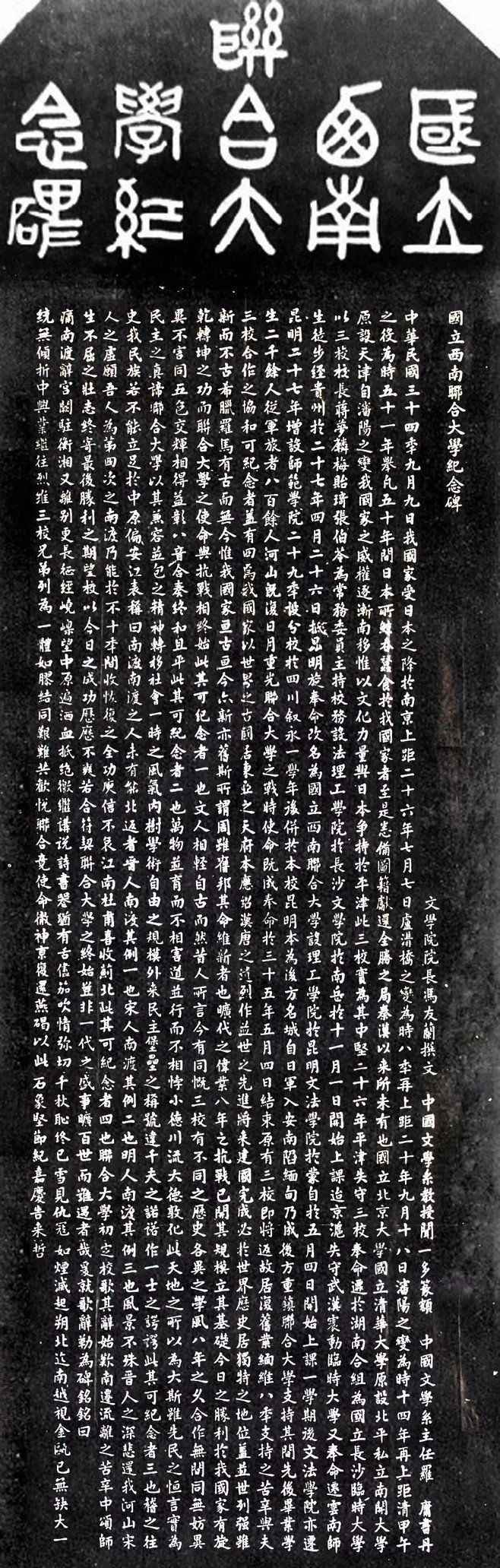

“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”。这是西南联大纪念碑碑文中对联大的准确定位。联大时期,学术环境自由,师生非常珍惜难得的学习环境,潜心于民族文化的传承与创造。

1946年5月3日,西南联大中文系全体师生在教室前合影。二排左起:浦江清,朱自清,冯友兰,闻一多,唐兰,游国恩,罗庸,许骏斋,余冠英,王力,沈从文

1946年5月3日,西南联大中文系全体师生在教室前合影。二排左起:浦江清,朱自清,冯友兰,闻一多,唐兰,游国恩,罗庸,许骏斋,余冠英,王力,沈从文陈寅恪写下《隋唐制度渊源略论稿》

汤用彤写下《中国佛教史》

钱穆写下《国史大纲》

冯友兰写下《贞元六书》

金岳霖写下《知识论》《论道》

陈序经写下《文化学系统》

潘光旦写下《优生原理》《性心理学》

王力写下《中国现代语法》《中国语法理论》

华罗庚写下《堆垒素数论》

吴大猷写下《多原子分子的机构及其振动光谱》

周培源写下《湍流理论》

赵九章写下《大气之涡旋运动》

孙云铸写下《中国古生代地层之划分》

…………

这些论著,后都成为各学科的奠基之作。

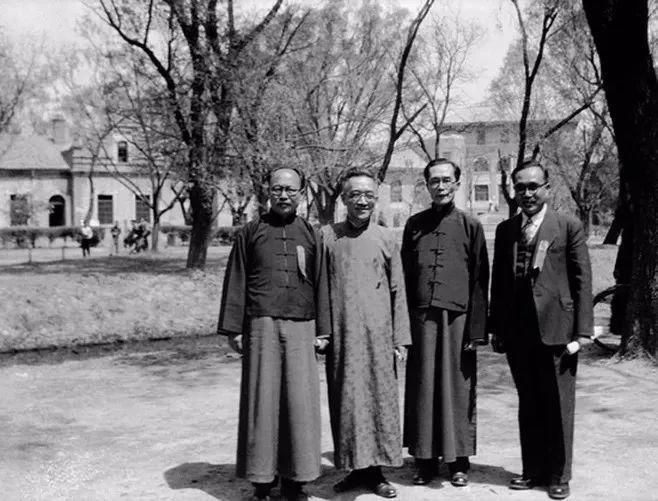

1938年,西南联大教授合影,左起周培源、梁思成、陈岱孙、林徽因、金岳霖、吴有训

1938年,西南联大教授合影,左起周培源、梁思成、陈岱孙、林徽因、金岳霖、吴有训西南联大是中国高等教育史上真正的传奇,国难当头之时,云南边陲之地,八年时间,凝聚并培育了一大批精英,翻看联大师生名录:

叶企孙,陈寅恪,赵元任,吴有训,梁思成,金岳霖,陈省身,王力,朱自清,冯友兰,王竹溪,沈从文,陈岱孙,闻一多,钱穆,钱钟书,吴大猷,周培源,费孝通,华罗庚,朱光潜,赵九章,林徽因,吴晗,吴宓,张奚若,潘光旦,卞之琳,李宪之,梅贻琦,张伯苓,蒋梦麟,杨武之,冯景兰,袁复,礼冯至,刘文典,穆旦,赵以炳...

群星璀璨,令人目不暇接,心神向往!

唱京戏,“王帽”不是主角,大学,亦同此理,校长不是主角,主角是教师。“校长不过是率领职工给教授搬椅子凳子的。”这是梅贻琦说的一句名言。他不仅是这样说的,也是这样做的。正因如此,这所很穷很破的大学,汇聚了300多位中国最负盛名的老师。

1947年4月27日,清华大学36周年校庆。这是原西南联大(北京、清华、南开)三校恢复后,清华从昆明回北平清华园第一次举办校庆。左一为原西南联大训导长、昆明师范学院院长查良钊,左二为北京大学校长胡适,左三为原西南联大校务委员会主席、清华大学校长梅贻琦,左四为南开大学秘书长黄钰生。

为人师表,千古流芳

教授们不仅学术造诣深厚,他们的学风和精神对学生更有深远的影响。

联大学生、诗人郑敏后来回忆说:

“我觉得西南联大教育一个最大的特点,

就是教授所教的东西跟他所学的东西是融为一体的。

所有教授跟自己思考的问题合成一身,

好像他的生命就是这个问题的化身,

他们的生活就是他们的思想,

无论什么时候都在思考,这对我熏陶极深,

这种无形的感染比具体知识的传授要大得多,

像是注入了一种什么东西到我的心灵里面,

以后我对艺术的尊敬、对思考的坚持,都是从这里来的。”

联大学生、后成为清华教授的何兆武,

这样评说联大“学术自由”对他的影响,

“学术的生命力就在于它的自由,

不然每人发本标准教科书,自己看就行了。

老师照本宣读成了播音员,

学生也不会得到真正的启发。

比如学习历史,孔子哪一年生哪一年死、怎么周游列国等,教科书上都有,根本用不着老师讲。

老师的作用在于提出自己的见解启发学生。

联大老师各讲各的见解,

对于学生来讲,比死盯一个角度好得多。

我的思路因此而开阔,逐渐形成自己的判断。”

国立西南联合大学纪念碑

国立西南联合大学纪念碑1946年,冯友兰撰写了《国立西南联合大学纪念碑》。

碑文上有一句广为流传的话:

“以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,

内树学术自由之规模,外获民主堡垒之称号,

违千夫之诺诺,作一士之谔谔。”

这精辟地概述了西南联大教学治校的精髓。

美国弗尼吉亚大学教授伊瑟雷尔说:“这所大学的遗产属于全人类。”

在此,

我们怀念并感谢那一代先贤,

用筚路蓝缕的奋斗为中国的复兴保留下最后的文化根脉!

月印池文化编辑整理,谢绝转载!

Tel:0571- 8608 7717

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。