旅行的意义 现代诗歌

身材高大、瘦削的中国诗人周瑟瑟,在地球另一端的哥伦比亚,以浓重的湖南乡音朗诵着自己的代表作《林中鸟》。这是一首典型的口语创作,在想象里追忆自己与父亲的情感。“没有想到

身材高大、瘦削的中国诗人周瑟瑟,在地球另一端的哥伦比亚,以浓重的湖南乡音朗诵着自己的代表作《林中鸟》。这是一首典型的口语创作,在想象里追忆自己与父亲的情感。“没有想到会引起这么大的共鸣。”已经回到北京的周瑟瑟回忆起在哥伦比亚民众热情的回应,依然感觉非常动容。

地球另一端的诗意旅行作为“中国作家讲坛”的来宾,诗人周瑟瑟、李成恩是在孔子学院拉丁美洲中心邀请下开始他们的拉美之行的。此前,两位诗人在哥伦比亚和智利各地参与了多场诗歌活动,同时也作为受邀嘉宾参加了第27届哥伦比亚麦德林国际诗歌节。这是拉丁美洲最大的诗歌活动之一,本年度共有46个国家超过130位诗人受邀参加,包括从地球的另一端远道而来的这两位中国诗人。

出于对中国诗人的重视,本届诗歌节组织方将周瑟瑟安排为诗歌节发布会的首位演讲嘉宾。周瑟瑟以《诗的怀抱》为题发表主体演讲,向拉丁美洲受众表达一个中国诗人对诗歌、对世界的观感:

“在现实的冲突与战争、贫穷与死亡面前,诗的言说显得格外重要。我手写我口,每一天我都会以诗介入精神的现实,每一刻诗都在我的生命里飞舞,我以诗的方式去记录现实,以诗的节奏去接近心灵的感受。这便是‘我手写我口’的法则。回到诗的怀抱,人在诗意里栖居,这是诗带给我们的理想。”

在麦德林诗歌节期间,周瑟瑟、李成恩与各个国家的诗人一起,坐着小巴车深入麦德林市及附近城市的图书馆、剧院、学校、公园,为哥伦比亚普通民众朗诵自己的作品,也接受到了来自地球另一端的微笑和拥抱。这片土地上的诗意给两位诗人留下了难以磨灭的印象。在波哥大城,李成恩对一个向她请教诗歌写作的哥伦比亚朋友说:“这座城市的色彩与天空就是最大的诗意,这座城市的历史与文明、战争与冲突,生活在这里的每一个人的痛苦与快乐,就是诗歌,你应该把这些感受写下来。”

▲周瑟瑟(左三)与各国诗人在哥伦比亚朗诵前合影

半个世纪后的和平和一个世纪后的诗歌2017年,对于哥伦比亚和中国的诗歌界都有着非常独特的意义。诗歌节组织方选取“建设梦想之国”作为主题,正是因为在诗歌节举行前夕,这个南美国家迎来了暌违超过半个世纪的和平。经过艰难的谈判和接洽,哥伦比亚反政府武装“哥伦比亚革命武装力量(FARC)”与政府达成最终和解,放下武器、走出大山,重新回归哥伦比亚正常社会生活。

而周瑟瑟和李成恩带来的,则是中国新诗的百年历史。这两位中国诗人并非首位到访麦德林的诗人,却是恰逢了这个重要的历史时刻。在哥伦比亚和智利,李成恩都强调了百年新诗写作传统的沿袭,以及拉美诗歌作品在中国的传播和影响。在她看来,中国文明就是一部中国诗歌发展史,而这百年来中国的新诗发展与中国现代性发展相伴而生,每一个中国诗歌写作者对于个人生活的书写,也在诗性意义上记录和建构了这个国家的文学形象。而周瑟瑟则表示,中国新诗虽然刚满百年,可诗歌传统则早已超越千年,诗的唱和是中国社会最为古老的传统,诗歌浸染了中国人的历史与情感,诗歌是古老中国的生活方式之一。在中国,诗歌与精神的关系从来都是紧密的,诗歌与人的生存状态始终融为一体,虽然创作体例从古到今发生着巨变,但中国人诗意的精神一如往昔。

这两个历史时刻的碰撞,偶然地通过两位中国诗人的到来而得到了实现。作为万里之外的客人,周瑟瑟表示他一直关注着哥伦比亚的和平进程,也希望探讨在到达和平的路上,诗歌所扮演的角色。在讲话中,他引用了爱尔兰诗人希尼才的表述:“在某种意义上,诗歌的功效等于零,从来没有一首诗阻止过一辆坦克。在另一种意义上,它却是无限的。”

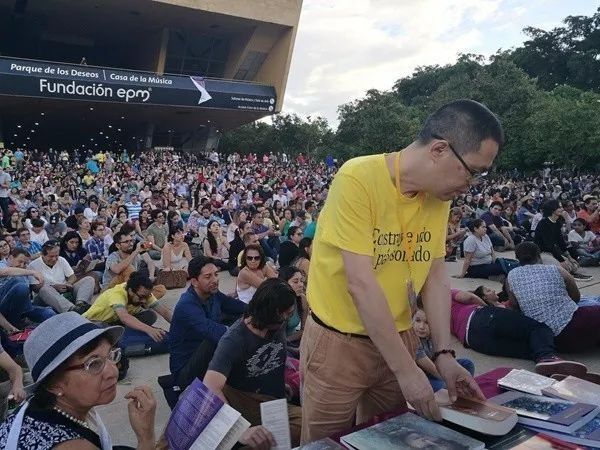

▲周瑟瑟在麦德林国际诗歌节现场

诗歌土壤、诗歌译介和诗歌活动:世界尽头的宝藏在结束了这次拉丁美洲之旅后,回到国内的周瑟瑟和李成恩也对于这次旅行中与拉美诗歌界的接触进行了许多反思。

着眼于诗歌译介的李成恩对记者表示,她发现在中国可以在第一时间阅读到较为经典的拉美诗歌作品:智利的米斯特拉尔、巴勃罗•聂鲁达、墨西哥的帕斯三位诺奖诗人,巴洛克风格的尼加拉瓜诗人达里奥,忧伤而孤独的秘鲁诗人巴列霍等等。这些年间,她还读到了西班牙的卡斯西塔纽、尤塞达,加勒比海的沃尔科特、布拉思韦特、古巴的纪廉、乌拉圭的马里奥•贝内德蒂等人的诗歌,中国对于拉美的诗歌译介一直在持续。

而相对的,中国现代诗歌对外的翻译在进度上则是慢了一拍。新诗之中的经典作品向西班牙语的译介始终处于较为停滞的状态,拉丁美洲诗歌读者对于中国诗歌的了解也更多集中于中国古代经典诗歌作品。在她看来,加速中国当代诗歌乃至当代文学在拉美的译介,正是当务之急。

而周瑟瑟则惊叹于拉丁美洲的诗歌土壤与诗歌活动的组织。他对记者激动地表示,在他所踏足的拉美土地上,处处是诗意,人人爱诗歌,让诗人能够时刻保持旺盛的创作欲望和灵感;同时,拉丁美洲的诗歌活动组织呈现了明显的大众化倾向,这与国内诗歌交流活动的“行业内化”发展方向截然不同。

周瑟瑟表示,从拉丁美洲看到的诗歌组织,才是对诗歌本质最好的还原。他对记者讲起一个故事:麦德林诗歌节开幕式选在一个叫做心愿公园的地方,公园连接着的就是一个商场。诗歌节开场,商场的顾客都可以推着购物车过来听诗。把“诗歌”与“商场”联系在一起,在中国是难以想象的事情,可在麦德林就这样自然发生了。诗歌之于这些当地民众,就是正常生活的一部分,不带任何仪式感。在意识到这个问题后,周瑟瑟回顾自己几年开始的诗歌回归大众的尝试,例如在湖南岳阳麻布村的乡村诗歌朗诵会。而从拉美所见所感,不仅坚定了他实践想法的决心,也提供了更多的灵感。

在聂鲁达和米斯特拉尔的故乡智利,两位诗人见到了多位高龄诗人持续的创作热情和对诗歌写作创新的探索。在旅行的最后一站,周瑟瑟为智利写下了诗歌《世界尽头》,他告诉他的拉美朋友:"诗歌是人类精神共同的语言"。

附录: 《林中鸟》(中西双语)

“父亲在山林里沉睡,我摸黑起床

听见林中鸟在鸟巢里细细诉说:“天就要亮了,

那个儿子要来找他父亲。”

我踩着落叶,像一个人世的小偷

我躲过伤心的母亲,天正麻麻亮

鸟巢里的父母与孩子挤在一起,它们在开早会

它们讨论的是我与我父亲:“那个人没了父亲

谁给他觅食?谁给他翅膀? ”

我听见它们在活动翅膀,晨曦照亮了尖嘴与粉嫩的脚趾

“来了来了,那个人来了――

他的脸上没有泪,但他好像一夜没睡像条可怜的黑狗。”

我继续前行,它们跟踪我,在我头上飞过来飞过去

它们唧唧喳喳议论我――“他跪下了,跪下了,

他脸上一行泪却闪闪发亮……”

--周瑟瑟

PÁJAROSEN ELBOSQUE

Por Zhou Sese, traducción de Sun Xintang

Mi padre duerme en el bosque.

Me levanto en la oscuridad y

Oigo hablando bajo a los pájaros en el nido:

«Ya amanece, el hijo vendrá a buscar a su padre.»

Camino sobre las hojas caídas, como un ladrón del mundo humano.

Que ha esquivado a su triste madre. Aclara el día.

En elnido, apiñados, los pájaros, progenitores e hijos,

Congregados en reunión matutina

discuten sobre mi padre y yo: «Ese pequeño ha perdido a su padre.

¿Quién le procurará la comida? ¿Quién le enseñará a abrir las alas?»

Oigo cómo agitan las alas,

ylas primeras luces del día iluminan sus picos y rosadas patas

«Viene, viene el hombre-

No hay lágrimas en su cara, pero parece un pobre perro negro

que ha pasado la noche en vela.»

Sigo andando, ellos me siguen y vuelan sobre mi cabeza

hablando de mí: «Está arrodillándose, de rodillas está ya,

yla luz se refleja en las lágrimas de su rostro …»

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。