自来水的旅行教案

•

2018-08-03 09:13:26

•

资讯 •

阅读

近代以来,如何走向世界一直是中国需要面对的重大问题。今年,钟叔河先生主编的《走向世界丛书》终成完璧,收录百种国人走向世界的文献。其中有本《初使泰西记》,记录了清政府第一

近代以来,如何走向世界一直是中国需要面对的重大问题。今年,钟叔河先生主编的《走向世界丛书》终成完璧,收录百种国人走向世界的文献。其中有本《初使泰西记》,记录了清政府第一个外交使团出使美欧的情况。时光回到1868年2月25日,“龙抬头”的第二天,在原美国驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame)的带领下, 大清国第一支外交使团从上海虹口码头登船出发。

使团三问

今人看到此想必有三个问题:使团的目的是什么?为什么让一个外国人做主使?使团成员的构成如何?

《北京条约》后,各国使臣陆续进驻北京。由于当初签约时有觐见 皇帝和派遣使节的约定,有些公使就纠结于这两件事。“中国的”赫德(Robert Hart)也时时建议总理衙门派出使臣和领事。1866年,他曾带领斌椿等人成功游历欧洲。觐见同治 皇帝被清廷以 皇帝尚处于冲龄为由暂缓,派遣使臣则被总理衙门“以各国至中华通商传教,有事可办,故当遣使,我中国并无赴外国应办之事,无须遣使,驳之”。1867年,《天津条约》快到十年修约的日期。为了筹备修约事宜,加之鉴于“第十余年来,彼于我之虚实,无不洞悉,我于彼之情伪,一概茫然”,总理衙门王大臣奕䜣上奏试办外交使团,为期一年。所以这支外交使团最主要的目的是了解各国情况。

组建外交使团最重要的是主使的人选,但当时外交人才难得。这个时候,蒲安臣出现了。蒲安臣1861年被林肯任命为驻华公使,到北京后积极执行“合作政策”,与总理衙门大臣合作愉快。他还让丁韪良(W. A. P. Martin)翻译惠顿的国际法著作——《万国公法》给清政府使用,清政府用这部书获得了一些外交胜利,交情因此加深。1867年,蒲安臣任满即将回国。在奕为他举行的离别晚宴上,文祥提议他代表中国出访列强。蒲安臣自称以为这个提议只是句玩笑话。但是第二天蒲安臣就被告知清政府是认真的,请他展期离开。最后双方达成共识,清政府聘蒲安臣为“办理各国中外交涉事务大臣”。今人或许认为请一个外国人做主使是一件很丢脸的事情,为什么高傲的慈禧太后就同意了?事实上,总理衙门已经准备好了理由:“向来西洋各国,互相遣使驻扎,不尽本国之人,但使诚信相孚,原无分乎区域。”赫德带领斌椿等人游历欧洲成为这些大臣的举例。当然,即便关系如此,制约之法仍然必要。“凡于中国有损之事,令其力为争阻;凡于中国有益之事,令其不遽应允,必须知会臣衙门复准,方能照行。在彼无可擅之权,在我有可收之益。倘不能见效,即令辞归。”这样,蒲安臣成为使臣就没有名实方面的障碍了。此事可见当时某些“腐败昏庸”的清政府高官的决断力和“以夷制夷”的功夫。那么,当时中国就没有能做使臣的大臣么?其实不然,只是当时风气未开,都不愿意出洋。到1876年郭嵩焘出使英、法还被他的湖南老乡送了一副“未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦”的对联。可见当时官僚士大夫是怎样看待出使这件事。

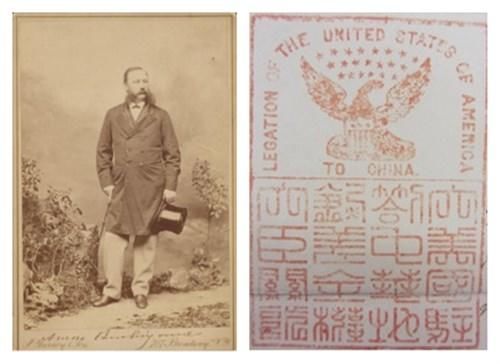

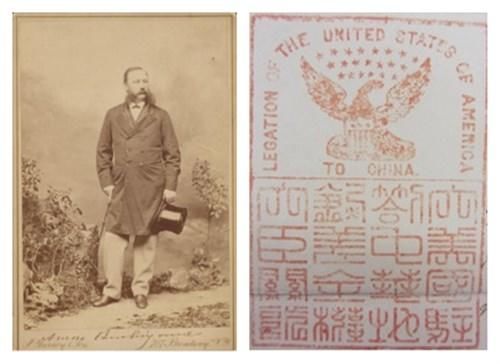

左为蒲安臣,右为美国驻中国全权大臣印章

有了主使,使团其他成员的挑选就容易多了。为了照顾英、法两国的感受,清政府聘请了英国驻华使馆翻译柏卓安(John McLeavy Brown)和法籍海关税务司德善(E. de Champs),并专门为了这两人创立了新的官职,为“办理中外交涉事务大臣左、右协理”,暗寓蒲安臣帮办之意,当时英文译成秘书。中方的首席代表是志刚和孙家榖。两人均由司员考取总理衙门章京,为了“壮观瞻”,获赏赐加二品顶戴,职务与蒲安臣同。在出使过程中,他们只是扮演蒲安臣与总理衙门的中间人角色,直到蒲安臣在俄国去世。蒲安臣在介绍使团成员的时候,突出自己的领导地位。同去的还有同文馆的英文学生德明、凤仪(曾随斌椿去游历过);俄文学生塔克什讷、桂荣;法文学生联芳、廷俊。另有书手亢廷镛、王纶秀、严士琦、庄椿龄,弁兵数名。出行费用从“总税务司赫德处支用,覆实开销”。

左为蒲安臣,右为美国驻中国全权大臣印章

有了主使,使团其他成员的挑选就容易多了。为了照顾英、法两国的感受,清政府聘请了英国驻华使馆翻译柏卓安(John McLeavy Brown)和法籍海关税务司德善(E. de Champs),并专门为了这两人创立了新的官职,为“办理中外交涉事务大臣左、右协理”,暗寓蒲安臣帮办之意,当时英文译成秘书。中方的首席代表是志刚和孙家榖。两人均由司员考取总理衙门章京,为了“壮观瞻”,获赏赐加二品顶戴,职务与蒲安臣同。在出使过程中,他们只是扮演蒲安臣与总理衙门的中间人角色,直到蒲安臣在俄国去世。蒲安臣在介绍使团成员的时候,突出自己的领导地位。同去的还有同文馆的英文学生德明、凤仪(曾随斌椿去游历过);俄文学生塔克什讷、桂荣;法文学生联芳、廷俊。另有书手亢廷镛、王纶秀、严士琦、庄椿龄,弁兵数名。出行费用从“总税务司赫德处支用,覆实开销”。

从左至右依次为:庄椿龄、桂荣、联芳、凤仪、德善、孙家榖、蒲安臣、志刚、柏卓安、德明、塔克什讷、廷俊、亢廷镛。

使团计划“由陆路到上海上火轮船,经日本过大东洋到米利坚;由米利坚渡大西洋到英吉利,过海到法阑西;往北顺路到比里时、荷阑、丹麻尔、瑞典、俄罗斯;往南回路到布路斯;再南仍经法阑西到西班牙、意大利;由地中海经大南洋,顺广东、福建、江浙中国海面,自天津回京”。

到达新大陆

当时, 香港是中国与世界海上交通的枢纽。去美国有两条路:一是向西,经过马六甲海峡、开普敦,横渡大西洋到达美国东海岸;二是经日本横滨,横渡太平洋,到达金山(澳大利亚金矿发现后才在淘金者口中变成旧金山)。使团选择的是第二条路线,由于上海没有直达旧金山的邮轮,只得去横滨换船。出于商业和军事的双重目的,美国国会拨款成立了太平洋邮轮公司(the Pacific Mail Steamship Company),开辟太平洋航线。1867年1月1日,该公司开通旧金山—横滨— 香港航线,航程30天左右,每月一班。1872年因需求太大改为半月一班。

使团1868年2月25日从上海出发,到横滨换乘“中国”号,经过30多天的航行,在愚人节这一天抵达旧金山。此时还没有今天著名的金门大桥,只能“合船歌舞”庆祝。很多人在码头迎接使团,华侨六大会馆的司事前来拜见,蒲安臣担心美国民众反对他代表中国的情形也没有发生。在旧金山期间,使团参观了造船厂、织毡作、铸洋钱局、农场、水银矿等处,还参加了两场宴会。4月26日,赴广东新会华侨建立的冈州会馆宴会。只见堂中悬挂对联两副。一副为:圣天子修礼睦邻,化外蛮夷,浑若赤子;贤使臣宣威布德,天涯桑梓,视同一家。另一副写的是:沐清化以食德天朝,作客多年,漫云戴月披星,无关圣泽;捧丹书而停骖旅馆,相逢异国,怎不荐芹献酒,共叙乡情。宴会中,华侨首领抱怨了当地政府对华人的各种歧视,希望使臣能够保护他们。这些诉求后来反映在“蒲安臣条约”。两天后,加州州长举行盛大的欢迎晚宴。州长致辞中有一句颇有意思:“我们的客人,最年轻的一个政府的儿子,代表最古老的政府。”

从左至右依次为:庄椿龄、桂荣、联芳、凤仪、德善、孙家榖、蒲安臣、志刚、柏卓安、德明、塔克什讷、廷俊、亢廷镛。

使团计划“由陆路到上海上火轮船,经日本过大东洋到米利坚;由米利坚渡大西洋到英吉利,过海到法阑西;往北顺路到比里时、荷阑、丹麻尔、瑞典、俄罗斯;往南回路到布路斯;再南仍经法阑西到西班牙、意大利;由地中海经大南洋,顺广东、福建、江浙中国海面,自天津回京”。

到达新大陆

当时, 香港是中国与世界海上交通的枢纽。去美国有两条路:一是向西,经过马六甲海峡、开普敦,横渡大西洋到达美国东海岸;二是经日本横滨,横渡太平洋,到达金山(澳大利亚金矿发现后才在淘金者口中变成旧金山)。使团选择的是第二条路线,由于上海没有直达旧金山的邮轮,只得去横滨换船。出于商业和军事的双重目的,美国国会拨款成立了太平洋邮轮公司(the Pacific Mail Steamship Company),开辟太平洋航线。1867年1月1日,该公司开通旧金山—横滨— 香港航线,航程30天左右,每月一班。1872年因需求太大改为半月一班。

使团1868年2月25日从上海出发,到横滨换乘“中国”号,经过30多天的航行,在愚人节这一天抵达旧金山。此时还没有今天著名的金门大桥,只能“合船歌舞”庆祝。很多人在码头迎接使团,华侨六大会馆的司事前来拜见,蒲安臣担心美国民众反对他代表中国的情形也没有发生。在旧金山期间,使团参观了造船厂、织毡作、铸洋钱局、农场、水银矿等处,还参加了两场宴会。4月26日,赴广东新会华侨建立的冈州会馆宴会。只见堂中悬挂对联两副。一副为:圣天子修礼睦邻,化外蛮夷,浑若赤子;贤使臣宣威布德,天涯桑梓,视同一家。另一副写的是:沐清化以食德天朝,作客多年,漫云戴月披星,无关圣泽;捧丹书而停骖旅馆,相逢异国,怎不荐芹献酒,共叙乡情。宴会中,华侨首领抱怨了当地政府对华人的各种歧视,希望使臣能够保护他们。这些诉求后来反映在“蒲安臣条约”。两天后,加州州长举行盛大的欢迎晚宴。州长致辞中有一句颇有意思:“我们的客人,最年轻的一个政府的儿子,代表最古老的政府。” 现在的冈州会馆

在旧金山逗留了一个月后,使团再度登船,沿着加州海岸,经 巴拿马(运河尚未修),过加勒比海,看到了在古巴种烟叶的粤省“猪仔”,于5月23日抵达纽约。当时的纽约“街市喧阗,楼宇高整。家有安居乐业之风,人无游手好闲之俗”。稍事停留,使团便乘火车抵达华盛顿,入住邦街的“梅豆伯欧力田”客店(即宾夕法尼亚大道的Metropolitan Hotel)。先拜会美国国务卿华尔特(William H. Seward),后到白宫向美国总统朱文逊(Andrew Johnson)呈递国书,行执手礼。因为当时外国使臣觐见 大清国 皇帝的礼仪尚未确定,所以出使前志刚和孙家榖已经得到指令,不主动觐见出访国君主,以免外人要求在觐见时使用相同的礼仪。

在进行外交事务之余,使团像今天的中国人那样参观了国会大厦,乘船到弗吉尼亚弗农山庄(Mount Vernon)拜谒了美国国父华盛顿墓。当时很多士大夫都读过徐继畲的《瀛环志略》,对华盛顿建国后将权力交出仰慕不已,此后他在中国的形象越来越完美。此外,使团还抽空去了趟纽约赴工商界晚宴。

现在的冈州会馆

在旧金山逗留了一个月后,使团再度登船,沿着加州海岸,经 巴拿马(运河尚未修),过加勒比海,看到了在古巴种烟叶的粤省“猪仔”,于5月23日抵达纽约。当时的纽约“街市喧阗,楼宇高整。家有安居乐业之风,人无游手好闲之俗”。稍事停留,使团便乘火车抵达华盛顿,入住邦街的“梅豆伯欧力田”客店(即宾夕法尼亚大道的Metropolitan Hotel)。先拜会美国国务卿华尔特(William H. Seward),后到白宫向美国总统朱文逊(Andrew Johnson)呈递国书,行执手礼。因为当时外国使臣觐见 大清国 皇帝的礼仪尚未确定,所以出使前志刚和孙家榖已经得到指令,不主动觐见出访国君主,以免外人要求在觐见时使用相同的礼仪。

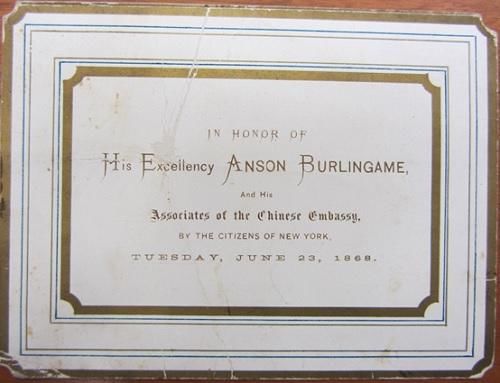

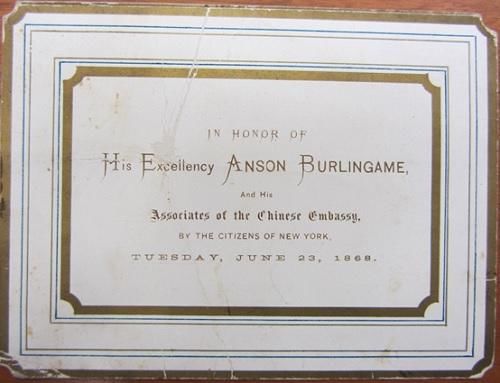

在进行外交事务之余,使团像今天的中国人那样参观了国会大厦,乘船到弗吉尼亚弗农山庄(Mount Vernon)拜谒了美国国父华盛顿墓。当时很多士大夫都读过徐继畲的《瀛环志略》,对华盛顿建国后将权力交出仰慕不已,此后他在中国的形象越来越完美。此外,使团还抽空去了趟纽约赴工商界晚宴。 纽约工商界宴请使团请柬

经蒲安臣连日往美国国务院商议,拟成《中美天津条约续增条约》(“蒲安臣条约”)。蒲安臣与华尔特商量出条约的英文部分,由柏卓安口译出不通顺的汉文,再由志刚译成汉文部分。7月25日,双方画押、盖印。该条约共八条,内容为:中国保留领海权、自行管理内地贸易、向美国派驻领事、双方民众在对方国内信仰 自由、 自由迁徙、可互派留学生和设学堂、不得干预中国内政。第三、四、六条是基于旧金山华侨的请求,保护他们的利益,其他各条皆有所指。从条文和当时的历史情境来看,这份条约尚属公允。

至此,美国之行的主要任务完成,使团返回纽约,准备前往英国。由于听闻英国君主前往瑞士养病,蒲安臣决定先回家省亲,此时已经是阳历八月。他们首先访问了在奥本(Auburn)家中休假的华尔特,参观了当地的监狱、孤儿院、农具、自来水设备。接着向西北行460余里,参观尼亚加拉瀑布。这一观光项目至今仍是华人新英格兰旅行的不二选择。参观完尼亚加拉瀑布后,使团沿路返回,抵达蒲安臣在波士顿的家。他本非波士顿人,哈佛法学院毕业后与人合伙在此开了家律师事务所。据说蒲安臣请人做了一面大黄旗,镶蓝边,中绘一条长三尺、宽二尺的龙,出门时,以为前驱。使团参观了海口炮台、天文台、织布作、造船厂。蒲安臣花费15500美元的巨资购买了一处位于哈佛和麻省理工之间的房产。顺便透露下,蒲安臣还是旗昌轮船公司的股东。

在美国停留了四个多月后,1868年9月9日,使团在纽约海口登船,往英吉利国进发。

英伦之行

经过十天的航行,使团抵达利物浦,旋即乘火车到达伦敦。由于英国当时正在大选,各大政 党忙于选举。加上刚刚发生了扬州教案,各大报纸大肆报道,各政 党人士自然避免与使团接触。

交涉无门,困居雾都客栈,“如小说中鲁智深在赵员外家住,真个闷煞洒家”。于是,使团只好寄情参观和社交。万兽园、泰晤士河隧道、蜡像堂均让他们大开眼界,尤其在蜡像堂见到林则徐,“惜觌面不能共语,以问安边之方”。另外,还有些外人来访,或谈开矿,或谈洋盐。值得注意的是,当时清政府亦知开矿能得大利,反对开矿实际上并不是迷信风水,而是顾虑到游民易聚难散,影响统治。李鸿章的“老朋友”戈登(Charles George Gordon)也来访,他正在指挥工程兵建造要塞加强泰晤士河的防御。

直到11月20日,使团才在温莎宫拜见了维多利亚女王,距离使团到伦敦差不多过了两个月。而实质的外交活动直到1869年1月1日 新政府 上台个把月后才开始。好不容易等到 新政府 上台,使团于是向新外相柯勒拉得恩(The Earl of Clarendon)交涉。因为扬州教案时英国驻上海领事麦华陀(W. H. Medhurst)采用炮舰政策,调军舰胁迫地方官,所以使团希望英国政府能够约束这种行为,将来发生交涉只准派军舰保护,不得擅调兵船与地方官争执。但英国外交部选择避而不答,只是文字上表明对中国的友好态度,使团在英国等于义务吸霾一季度。

羁留欧陆

见与英国无事可商,使团便在1869年的第二天离开伦敦,从多佛乘船望法国进发。1月13日到达巴黎后,使团入住位于香舍丽榭大街的旅馆。此时的巴黎已是比较干净的城市,还安装了煤气灯,当然使团是看不到埃菲尔铁塔的。虽然由于土耳其和希腊发生冲突略微耽搁几天,但是使团很快在24日就向法兰西第二帝国 皇帝拿破仑三世(拿破仑大帝的侄子)递交了国书。仅止于此,法国政府并不打算给使团什么政绩,只见志刚的日记不断地出现“几月初一日,在法都巴里司客寓”的记载。除了与传教士辩难,旁观马车、聚跳、观象台、教场操兵、反对选举不公骚乱、电报、照相、热气球,听意大利妇女弹洋琴,见了一位中国基督徒茶商,使团就这么在巴黎待了近八个月。据孙家榖追忆,是蒲安臣“欣羡法邦繁华”,可见使团行动的主导权所在。

纽约工商界宴请使团请柬

经蒲安臣连日往美国国务院商议,拟成《中美天津条约续增条约》(“蒲安臣条约”)。蒲安臣与华尔特商量出条约的英文部分,由柏卓安口译出不通顺的汉文,再由志刚译成汉文部分。7月25日,双方画押、盖印。该条约共八条,内容为:中国保留领海权、自行管理内地贸易、向美国派驻领事、双方民众在对方国内信仰 自由、 自由迁徙、可互派留学生和设学堂、不得干预中国内政。第三、四、六条是基于旧金山华侨的请求,保护他们的利益,其他各条皆有所指。从条文和当时的历史情境来看,这份条约尚属公允。

至此,美国之行的主要任务完成,使团返回纽约,准备前往英国。由于听闻英国君主前往瑞士养病,蒲安臣决定先回家省亲,此时已经是阳历八月。他们首先访问了在奥本(Auburn)家中休假的华尔特,参观了当地的监狱、孤儿院、农具、自来水设备。接着向西北行460余里,参观尼亚加拉瀑布。这一观光项目至今仍是华人新英格兰旅行的不二选择。参观完尼亚加拉瀑布后,使团沿路返回,抵达蒲安臣在波士顿的家。他本非波士顿人,哈佛法学院毕业后与人合伙在此开了家律师事务所。据说蒲安臣请人做了一面大黄旗,镶蓝边,中绘一条长三尺、宽二尺的龙,出门时,以为前驱。使团参观了海口炮台、天文台、织布作、造船厂。蒲安臣花费15500美元的巨资购买了一处位于哈佛和麻省理工之间的房产。顺便透露下,蒲安臣还是旗昌轮船公司的股东。

在美国停留了四个多月后,1868年9月9日,使团在纽约海口登船,往英吉利国进发。

英伦之行

经过十天的航行,使团抵达利物浦,旋即乘火车到达伦敦。由于英国当时正在大选,各大政 党忙于选举。加上刚刚发生了扬州教案,各大报纸大肆报道,各政 党人士自然避免与使团接触。

交涉无门,困居雾都客栈,“如小说中鲁智深在赵员外家住,真个闷煞洒家”。于是,使团只好寄情参观和社交。万兽园、泰晤士河隧道、蜡像堂均让他们大开眼界,尤其在蜡像堂见到林则徐,“惜觌面不能共语,以问安边之方”。另外,还有些外人来访,或谈开矿,或谈洋盐。值得注意的是,当时清政府亦知开矿能得大利,反对开矿实际上并不是迷信风水,而是顾虑到游民易聚难散,影响统治。李鸿章的“老朋友”戈登(Charles George Gordon)也来访,他正在指挥工程兵建造要塞加强泰晤士河的防御。

直到11月20日,使团才在温莎宫拜见了维多利亚女王,距离使团到伦敦差不多过了两个月。而实质的外交活动直到1869年1月1日 新政府 上台个把月后才开始。好不容易等到 新政府 上台,使团于是向新外相柯勒拉得恩(The Earl of Clarendon)交涉。因为扬州教案时英国驻上海领事麦华陀(W. H. Medhurst)采用炮舰政策,调军舰胁迫地方官,所以使团希望英国政府能够约束这种行为,将来发生交涉只准派军舰保护,不得擅调兵船与地方官争执。但英国外交部选择避而不答,只是文字上表明对中国的友好态度,使团在英国等于义务吸霾一季度。

羁留欧陆

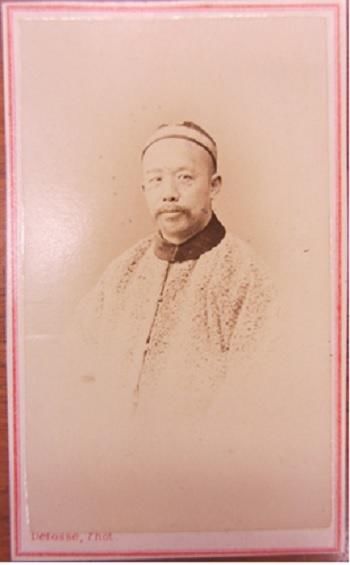

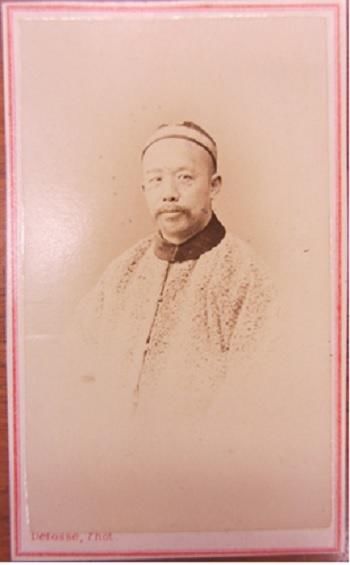

见与英国无事可商,使团便在1869年的第二天离开伦敦,从多佛乘船望法国进发。1月13日到达巴黎后,使团入住位于香舍丽榭大街的旅馆。此时的巴黎已是比较干净的城市,还安装了煤气灯,当然使团是看不到埃菲尔铁塔的。虽然由于土耳其和希腊发生冲突略微耽搁几天,但是使团很快在24日就向法兰西第二帝国 皇帝拿破仑三世(拿破仑大帝的侄子)递交了国书。仅止于此,法国政府并不打算给使团什么政绩,只见志刚的日记不断地出现“几月初一日,在法都巴里司客寓”的记载。除了与传教士辩难,旁观马车、聚跳、观象台、教场操兵、反对选举不公骚乱、电报、照相、热气球,听意大利妇女弹洋琴,见了一位中国基督徒茶商,使团就这么在巴黎待了近八个月。据孙家榖追忆,是蒲安臣“欣羡法邦繁华”,可见使团行动的主导权所在。 志刚在巴黎留影

不知何故,中秋节后第二天使团即往瑞典进发,而不是按原定计划先访问比利时、荷兰、丹麦。一路跋山涉水,一周后使团便到达瑞典首都斯德哥尔摩。很快就向瑞典国王递交了国书,旋即掉头南下,先后访问了丹麦、荷兰。使团在这三国停留的时间都很短,无非是见君主、递国书、参加外交宴会。因比利时国君在伦敦,于是改道北行,先访问普鲁士和俄罗斯。

11月20日,使团抵达柏林。跟法国一样,普鲁士君主很快接见了使团。在接下来的40多天里,使团赴宫中8次,或赠照像,或会宗亲,或赠票观剧。直到1月4日才见到“铁血宰相”俾斯麦(Otto von Bismarck)。志刚对他的印象是“其人身长语慢,好深沉之思”。忙于准备对法作战的俾斯麦显然不打算与 大清国的使团做多少深入交涉,只是说些愿两国和睦的外交套话。

同治九年正月初一日(1870年1月31日),使团按例向 皇帝行三跪九叩礼,恭贺元旦。是日傍晚就从柏林出发,乘火车去俄罗斯。两天即到达俄都圣彼得堡。此时的圣彼得堡正值天寒地冻,在向沙皇递交了国书的第二天,蒲安臣即得肺炎,因医治无效于2月23日身故。为了表彰蒲安臣“远涉重洋,不辞劳瘁”,清廷赏给他一品衔并银一万两。蒲安臣去世后,使团事务由志刚负责。曾与俄方商议设电报线、黑龙江居民售米、恰克图商贸、阿古柏事件,但双方未能达成任何一致意见,只是将商议情行写入备忘录。4月20日,使团离开圣彼得堡,往西欧而行。

此后四个月,使团先后访问了比利时、意大利、西班牙,无非是访外部、递国书等例行公事。其间,使团参观了庞贝古城、解释天津教案,亲历了普法战争。鉴于普法战争的进行,使团急忙购得船票,于9月4日从马赛港出发,踏上了回家之旅。

1870年11月18日,使团回到北京。 大清国第一个外交使团在近三年的时间里,水陆行程12.6万余里,访问11国。与第二年出发的日本岩仓使团相比,蒲安臣使团取得的成绩是微不足道的。面对各国的例行公事,使团没有将重心转到细心考察上,只是一般性质的游历,未能造就中国的“明治 维新”。虽然如此,蒲安臣使团毕竟开始了中国走向世界的步伐,培养了几位外交人员,为接下来派出使臣做了必要的准备。

志刚在巴黎留影

不知何故,中秋节后第二天使团即往瑞典进发,而不是按原定计划先访问比利时、荷兰、丹麦。一路跋山涉水,一周后使团便到达瑞典首都斯德哥尔摩。很快就向瑞典国王递交了国书,旋即掉头南下,先后访问了丹麦、荷兰。使团在这三国停留的时间都很短,无非是见君主、递国书、参加外交宴会。因比利时国君在伦敦,于是改道北行,先访问普鲁士和俄罗斯。

11月20日,使团抵达柏林。跟法国一样,普鲁士君主很快接见了使团。在接下来的40多天里,使团赴宫中8次,或赠照像,或会宗亲,或赠票观剧。直到1月4日才见到“铁血宰相”俾斯麦(Otto von Bismarck)。志刚对他的印象是“其人身长语慢,好深沉之思”。忙于准备对法作战的俾斯麦显然不打算与 大清国的使团做多少深入交涉,只是说些愿两国和睦的外交套话。

同治九年正月初一日(1870年1月31日),使团按例向 皇帝行三跪九叩礼,恭贺元旦。是日傍晚就从柏林出发,乘火车去俄罗斯。两天即到达俄都圣彼得堡。此时的圣彼得堡正值天寒地冻,在向沙皇递交了国书的第二天,蒲安臣即得肺炎,因医治无效于2月23日身故。为了表彰蒲安臣“远涉重洋,不辞劳瘁”,清廷赏给他一品衔并银一万两。蒲安臣去世后,使团事务由志刚负责。曾与俄方商议设电报线、黑龙江居民售米、恰克图商贸、阿古柏事件,但双方未能达成任何一致意见,只是将商议情行写入备忘录。4月20日,使团离开圣彼得堡,往西欧而行。

此后四个月,使团先后访问了比利时、意大利、西班牙,无非是访外部、递国书等例行公事。其间,使团参观了庞贝古城、解释天津教案,亲历了普法战争。鉴于普法战争的进行,使团急忙购得船票,于9月4日从马赛港出发,踏上了回家之旅。

1870年11月18日,使团回到北京。 大清国第一个外交使团在近三年的时间里,水陆行程12.6万余里,访问11国。与第二年出发的日本岩仓使团相比,蒲安臣使团取得的成绩是微不足道的。面对各国的例行公事,使团没有将重心转到细心考察上,只是一般性质的游历,未能造就中国的“明治 维新”。虽然如此,蒲安臣使团毕竟开始了中国走向世界的步伐,培养了几位外交人员,为接下来派出使臣做了必要的准备。

左为蒲安臣,右为美国驻中国全权大臣印章

有了主使,使团其他成员的挑选就容易多了。为了照顾英、法两国的感受,清政府聘请了英国驻华使馆翻译柏卓安(John McLeavy Brown)和法籍海关税务司德善(E. de Champs),并专门为了这两人创立了新的官职,为“办理中外交涉事务大臣左、右协理”,暗寓蒲安臣帮办之意,当时英文译成秘书。中方的首席代表是志刚和孙家榖。两人均由司员考取总理衙门章京,为了“壮观瞻”,获赏赐加二品顶戴,职务与蒲安臣同。在出使过程中,他们只是扮演蒲安臣与总理衙门的中间人角色,直到蒲安臣在俄国去世。蒲安臣在介绍使团成员的时候,突出自己的领导地位。同去的还有同文馆的英文学生德明、凤仪(曾随斌椿去游历过);俄文学生塔克什讷、桂荣;法文学生联芳、廷俊。另有书手亢廷镛、王纶秀、严士琦、庄椿龄,弁兵数名。出行费用从“总税务司赫德处支用,覆实开销”。

左为蒲安臣,右为美国驻中国全权大臣印章

有了主使,使团其他成员的挑选就容易多了。为了照顾英、法两国的感受,清政府聘请了英国驻华使馆翻译柏卓安(John McLeavy Brown)和法籍海关税务司德善(E. de Champs),并专门为了这两人创立了新的官职,为“办理中外交涉事务大臣左、右协理”,暗寓蒲安臣帮办之意,当时英文译成秘书。中方的首席代表是志刚和孙家榖。两人均由司员考取总理衙门章京,为了“壮观瞻”,获赏赐加二品顶戴,职务与蒲安臣同。在出使过程中,他们只是扮演蒲安臣与总理衙门的中间人角色,直到蒲安臣在俄国去世。蒲安臣在介绍使团成员的时候,突出自己的领导地位。同去的还有同文馆的英文学生德明、凤仪(曾随斌椿去游历过);俄文学生塔克什讷、桂荣;法文学生联芳、廷俊。另有书手亢廷镛、王纶秀、严士琦、庄椿龄,弁兵数名。出行费用从“总税务司赫德处支用,覆实开销”。

从左至右依次为:庄椿龄、桂荣、联芳、凤仪、德善、孙家榖、蒲安臣、志刚、柏卓安、德明、塔克什讷、廷俊、亢廷镛。

使团计划“由陆路到上海上火轮船,经日本过大东洋到米利坚;由米利坚渡大西洋到英吉利,过海到法阑西;往北顺路到比里时、荷阑、丹麻尔、瑞典、俄罗斯;往南回路到布路斯;再南仍经法阑西到西班牙、意大利;由地中海经大南洋,顺广东、福建、江浙中国海面,自天津回京”。

到达新大陆

当时, 香港是中国与世界海上交通的枢纽。去美国有两条路:一是向西,经过马六甲海峡、开普敦,横渡大西洋到达美国东海岸;二是经日本横滨,横渡太平洋,到达金山(澳大利亚金矿发现后才在淘金者口中变成旧金山)。使团选择的是第二条路线,由于上海没有直达旧金山的邮轮,只得去横滨换船。出于商业和军事的双重目的,美国国会拨款成立了太平洋邮轮公司(the Pacific Mail Steamship Company),开辟太平洋航线。1867年1月1日,该公司开通旧金山—横滨— 香港航线,航程30天左右,每月一班。1872年因需求太大改为半月一班。

使团1868年2月25日从上海出发,到横滨换乘“中国”号,经过30多天的航行,在愚人节这一天抵达旧金山。此时还没有今天著名的金门大桥,只能“合船歌舞”庆祝。很多人在码头迎接使团,华侨六大会馆的司事前来拜见,蒲安臣担心美国民众反对他代表中国的情形也没有发生。在旧金山期间,使团参观了造船厂、织毡作、铸洋钱局、农场、水银矿等处,还参加了两场宴会。4月26日,赴广东新会华侨建立的冈州会馆宴会。只见堂中悬挂对联两副。一副为:圣天子修礼睦邻,化外蛮夷,浑若赤子;贤使臣宣威布德,天涯桑梓,视同一家。另一副写的是:沐清化以食德天朝,作客多年,漫云戴月披星,无关圣泽;捧丹书而停骖旅馆,相逢异国,怎不荐芹献酒,共叙乡情。宴会中,华侨首领抱怨了当地政府对华人的各种歧视,希望使臣能够保护他们。这些诉求后来反映在“蒲安臣条约”。两天后,加州州长举行盛大的欢迎晚宴。州长致辞中有一句颇有意思:“我们的客人,最年轻的一个政府的儿子,代表最古老的政府。”

从左至右依次为:庄椿龄、桂荣、联芳、凤仪、德善、孙家榖、蒲安臣、志刚、柏卓安、德明、塔克什讷、廷俊、亢廷镛。

使团计划“由陆路到上海上火轮船,经日本过大东洋到米利坚;由米利坚渡大西洋到英吉利,过海到法阑西;往北顺路到比里时、荷阑、丹麻尔、瑞典、俄罗斯;往南回路到布路斯;再南仍经法阑西到西班牙、意大利;由地中海经大南洋,顺广东、福建、江浙中国海面,自天津回京”。

到达新大陆

当时, 香港是中国与世界海上交通的枢纽。去美国有两条路:一是向西,经过马六甲海峡、开普敦,横渡大西洋到达美国东海岸;二是经日本横滨,横渡太平洋,到达金山(澳大利亚金矿发现后才在淘金者口中变成旧金山)。使团选择的是第二条路线,由于上海没有直达旧金山的邮轮,只得去横滨换船。出于商业和军事的双重目的,美国国会拨款成立了太平洋邮轮公司(the Pacific Mail Steamship Company),开辟太平洋航线。1867年1月1日,该公司开通旧金山—横滨— 香港航线,航程30天左右,每月一班。1872年因需求太大改为半月一班。

使团1868年2月25日从上海出发,到横滨换乘“中国”号,经过30多天的航行,在愚人节这一天抵达旧金山。此时还没有今天著名的金门大桥,只能“合船歌舞”庆祝。很多人在码头迎接使团,华侨六大会馆的司事前来拜见,蒲安臣担心美国民众反对他代表中国的情形也没有发生。在旧金山期间,使团参观了造船厂、织毡作、铸洋钱局、农场、水银矿等处,还参加了两场宴会。4月26日,赴广东新会华侨建立的冈州会馆宴会。只见堂中悬挂对联两副。一副为:圣天子修礼睦邻,化外蛮夷,浑若赤子;贤使臣宣威布德,天涯桑梓,视同一家。另一副写的是:沐清化以食德天朝,作客多年,漫云戴月披星,无关圣泽;捧丹书而停骖旅馆,相逢异国,怎不荐芹献酒,共叙乡情。宴会中,华侨首领抱怨了当地政府对华人的各种歧视,希望使臣能够保护他们。这些诉求后来反映在“蒲安臣条约”。两天后,加州州长举行盛大的欢迎晚宴。州长致辞中有一句颇有意思:“我们的客人,最年轻的一个政府的儿子,代表最古老的政府。” 现在的冈州会馆

在旧金山逗留了一个月后,使团再度登船,沿着加州海岸,经 巴拿马(运河尚未修),过加勒比海,看到了在古巴种烟叶的粤省“猪仔”,于5月23日抵达纽约。当时的纽约“街市喧阗,楼宇高整。家有安居乐业之风,人无游手好闲之俗”。稍事停留,使团便乘火车抵达华盛顿,入住邦街的“梅豆伯欧力田”客店(即宾夕法尼亚大道的Metropolitan Hotel)。先拜会美国国务卿华尔特(William H. Seward),后到白宫向美国总统朱文逊(Andrew Johnson)呈递国书,行执手礼。因为当时外国使臣觐见 大清国 皇帝的礼仪尚未确定,所以出使前志刚和孙家榖已经得到指令,不主动觐见出访国君主,以免外人要求在觐见时使用相同的礼仪。

在进行外交事务之余,使团像今天的中国人那样参观了国会大厦,乘船到弗吉尼亚弗农山庄(Mount Vernon)拜谒了美国国父华盛顿墓。当时很多士大夫都读过徐继畲的《瀛环志略》,对华盛顿建国后将权力交出仰慕不已,此后他在中国的形象越来越完美。此外,使团还抽空去了趟纽约赴工商界晚宴。

现在的冈州会馆

在旧金山逗留了一个月后,使团再度登船,沿着加州海岸,经 巴拿马(运河尚未修),过加勒比海,看到了在古巴种烟叶的粤省“猪仔”,于5月23日抵达纽约。当时的纽约“街市喧阗,楼宇高整。家有安居乐业之风,人无游手好闲之俗”。稍事停留,使团便乘火车抵达华盛顿,入住邦街的“梅豆伯欧力田”客店(即宾夕法尼亚大道的Metropolitan Hotel)。先拜会美国国务卿华尔特(William H. Seward),后到白宫向美国总统朱文逊(Andrew Johnson)呈递国书,行执手礼。因为当时外国使臣觐见 大清国 皇帝的礼仪尚未确定,所以出使前志刚和孙家榖已经得到指令,不主动觐见出访国君主,以免外人要求在觐见时使用相同的礼仪。

在进行外交事务之余,使团像今天的中国人那样参观了国会大厦,乘船到弗吉尼亚弗农山庄(Mount Vernon)拜谒了美国国父华盛顿墓。当时很多士大夫都读过徐继畲的《瀛环志略》,对华盛顿建国后将权力交出仰慕不已,此后他在中国的形象越来越完美。此外,使团还抽空去了趟纽约赴工商界晚宴。 纽约工商界宴请使团请柬

经蒲安臣连日往美国国务院商议,拟成《中美天津条约续增条约》(“蒲安臣条约”)。蒲安臣与华尔特商量出条约的英文部分,由柏卓安口译出不通顺的汉文,再由志刚译成汉文部分。7月25日,双方画押、盖印。该条约共八条,内容为:中国保留领海权、自行管理内地贸易、向美国派驻领事、双方民众在对方国内信仰 自由、 自由迁徙、可互派留学生和设学堂、不得干预中国内政。第三、四、六条是基于旧金山华侨的请求,保护他们的利益,其他各条皆有所指。从条文和当时的历史情境来看,这份条约尚属公允。

至此,美国之行的主要任务完成,使团返回纽约,准备前往英国。由于听闻英国君主前往瑞士养病,蒲安臣决定先回家省亲,此时已经是阳历八月。他们首先访问了在奥本(Auburn)家中休假的华尔特,参观了当地的监狱、孤儿院、农具、自来水设备。接着向西北行460余里,参观尼亚加拉瀑布。这一观光项目至今仍是华人新英格兰旅行的不二选择。参观完尼亚加拉瀑布后,使团沿路返回,抵达蒲安臣在波士顿的家。他本非波士顿人,哈佛法学院毕业后与人合伙在此开了家律师事务所。据说蒲安臣请人做了一面大黄旗,镶蓝边,中绘一条长三尺、宽二尺的龙,出门时,以为前驱。使团参观了海口炮台、天文台、织布作、造船厂。蒲安臣花费15500美元的巨资购买了一处位于哈佛和麻省理工之间的房产。顺便透露下,蒲安臣还是旗昌轮船公司的股东。

在美国停留了四个多月后,1868年9月9日,使团在纽约海口登船,往英吉利国进发。

英伦之行

经过十天的航行,使团抵达利物浦,旋即乘火车到达伦敦。由于英国当时正在大选,各大政 党忙于选举。加上刚刚发生了扬州教案,各大报纸大肆报道,各政 党人士自然避免与使团接触。

交涉无门,困居雾都客栈,“如小说中鲁智深在赵员外家住,真个闷煞洒家”。于是,使团只好寄情参观和社交。万兽园、泰晤士河隧道、蜡像堂均让他们大开眼界,尤其在蜡像堂见到林则徐,“惜觌面不能共语,以问安边之方”。另外,还有些外人来访,或谈开矿,或谈洋盐。值得注意的是,当时清政府亦知开矿能得大利,反对开矿实际上并不是迷信风水,而是顾虑到游民易聚难散,影响统治。李鸿章的“老朋友”戈登(Charles George Gordon)也来访,他正在指挥工程兵建造要塞加强泰晤士河的防御。

直到11月20日,使团才在温莎宫拜见了维多利亚女王,距离使团到伦敦差不多过了两个月。而实质的外交活动直到1869年1月1日 新政府 上台个把月后才开始。好不容易等到 新政府 上台,使团于是向新外相柯勒拉得恩(The Earl of Clarendon)交涉。因为扬州教案时英国驻上海领事麦华陀(W. H. Medhurst)采用炮舰政策,调军舰胁迫地方官,所以使团希望英国政府能够约束这种行为,将来发生交涉只准派军舰保护,不得擅调兵船与地方官争执。但英国外交部选择避而不答,只是文字上表明对中国的友好态度,使团在英国等于义务吸霾一季度。

羁留欧陆

见与英国无事可商,使团便在1869年的第二天离开伦敦,从多佛乘船望法国进发。1月13日到达巴黎后,使团入住位于香舍丽榭大街的旅馆。此时的巴黎已是比较干净的城市,还安装了煤气灯,当然使团是看不到埃菲尔铁塔的。虽然由于土耳其和希腊发生冲突略微耽搁几天,但是使团很快在24日就向法兰西第二帝国 皇帝拿破仑三世(拿破仑大帝的侄子)递交了国书。仅止于此,法国政府并不打算给使团什么政绩,只见志刚的日记不断地出现“几月初一日,在法都巴里司客寓”的记载。除了与传教士辩难,旁观马车、聚跳、观象台、教场操兵、反对选举不公骚乱、电报、照相、热气球,听意大利妇女弹洋琴,见了一位中国基督徒茶商,使团就这么在巴黎待了近八个月。据孙家榖追忆,是蒲安臣“欣羡法邦繁华”,可见使团行动的主导权所在。

纽约工商界宴请使团请柬

经蒲安臣连日往美国国务院商议,拟成《中美天津条约续增条约》(“蒲安臣条约”)。蒲安臣与华尔特商量出条约的英文部分,由柏卓安口译出不通顺的汉文,再由志刚译成汉文部分。7月25日,双方画押、盖印。该条约共八条,内容为:中国保留领海权、自行管理内地贸易、向美国派驻领事、双方民众在对方国内信仰 自由、 自由迁徙、可互派留学生和设学堂、不得干预中国内政。第三、四、六条是基于旧金山华侨的请求,保护他们的利益,其他各条皆有所指。从条文和当时的历史情境来看,这份条约尚属公允。

至此,美国之行的主要任务完成,使团返回纽约,准备前往英国。由于听闻英国君主前往瑞士养病,蒲安臣决定先回家省亲,此时已经是阳历八月。他们首先访问了在奥本(Auburn)家中休假的华尔特,参观了当地的监狱、孤儿院、农具、自来水设备。接着向西北行460余里,参观尼亚加拉瀑布。这一观光项目至今仍是华人新英格兰旅行的不二选择。参观完尼亚加拉瀑布后,使团沿路返回,抵达蒲安臣在波士顿的家。他本非波士顿人,哈佛法学院毕业后与人合伙在此开了家律师事务所。据说蒲安臣请人做了一面大黄旗,镶蓝边,中绘一条长三尺、宽二尺的龙,出门时,以为前驱。使团参观了海口炮台、天文台、织布作、造船厂。蒲安臣花费15500美元的巨资购买了一处位于哈佛和麻省理工之间的房产。顺便透露下,蒲安臣还是旗昌轮船公司的股东。

在美国停留了四个多月后,1868年9月9日,使团在纽约海口登船,往英吉利国进发。

英伦之行

经过十天的航行,使团抵达利物浦,旋即乘火车到达伦敦。由于英国当时正在大选,各大政 党忙于选举。加上刚刚发生了扬州教案,各大报纸大肆报道,各政 党人士自然避免与使团接触。

交涉无门,困居雾都客栈,“如小说中鲁智深在赵员外家住,真个闷煞洒家”。于是,使团只好寄情参观和社交。万兽园、泰晤士河隧道、蜡像堂均让他们大开眼界,尤其在蜡像堂见到林则徐,“惜觌面不能共语,以问安边之方”。另外,还有些外人来访,或谈开矿,或谈洋盐。值得注意的是,当时清政府亦知开矿能得大利,反对开矿实际上并不是迷信风水,而是顾虑到游民易聚难散,影响统治。李鸿章的“老朋友”戈登(Charles George Gordon)也来访,他正在指挥工程兵建造要塞加强泰晤士河的防御。

直到11月20日,使团才在温莎宫拜见了维多利亚女王,距离使团到伦敦差不多过了两个月。而实质的外交活动直到1869年1月1日 新政府 上台个把月后才开始。好不容易等到 新政府 上台,使团于是向新外相柯勒拉得恩(The Earl of Clarendon)交涉。因为扬州教案时英国驻上海领事麦华陀(W. H. Medhurst)采用炮舰政策,调军舰胁迫地方官,所以使团希望英国政府能够约束这种行为,将来发生交涉只准派军舰保护,不得擅调兵船与地方官争执。但英国外交部选择避而不答,只是文字上表明对中国的友好态度,使团在英国等于义务吸霾一季度。

羁留欧陆

见与英国无事可商,使团便在1869年的第二天离开伦敦,从多佛乘船望法国进发。1月13日到达巴黎后,使团入住位于香舍丽榭大街的旅馆。此时的巴黎已是比较干净的城市,还安装了煤气灯,当然使团是看不到埃菲尔铁塔的。虽然由于土耳其和希腊发生冲突略微耽搁几天,但是使团很快在24日就向法兰西第二帝国 皇帝拿破仑三世(拿破仑大帝的侄子)递交了国书。仅止于此,法国政府并不打算给使团什么政绩,只见志刚的日记不断地出现“几月初一日,在法都巴里司客寓”的记载。除了与传教士辩难,旁观马车、聚跳、观象台、教场操兵、反对选举不公骚乱、电报、照相、热气球,听意大利妇女弹洋琴,见了一位中国基督徒茶商,使团就这么在巴黎待了近八个月。据孙家榖追忆,是蒲安臣“欣羡法邦繁华”,可见使团行动的主导权所在。 志刚在巴黎留影

不知何故,中秋节后第二天使团即往瑞典进发,而不是按原定计划先访问比利时、荷兰、丹麦。一路跋山涉水,一周后使团便到达瑞典首都斯德哥尔摩。很快就向瑞典国王递交了国书,旋即掉头南下,先后访问了丹麦、荷兰。使团在这三国停留的时间都很短,无非是见君主、递国书、参加外交宴会。因比利时国君在伦敦,于是改道北行,先访问普鲁士和俄罗斯。

11月20日,使团抵达柏林。跟法国一样,普鲁士君主很快接见了使团。在接下来的40多天里,使团赴宫中8次,或赠照像,或会宗亲,或赠票观剧。直到1月4日才见到“铁血宰相”俾斯麦(Otto von Bismarck)。志刚对他的印象是“其人身长语慢,好深沉之思”。忙于准备对法作战的俾斯麦显然不打算与 大清国的使团做多少深入交涉,只是说些愿两国和睦的外交套话。

同治九年正月初一日(1870年1月31日),使团按例向 皇帝行三跪九叩礼,恭贺元旦。是日傍晚就从柏林出发,乘火车去俄罗斯。两天即到达俄都圣彼得堡。此时的圣彼得堡正值天寒地冻,在向沙皇递交了国书的第二天,蒲安臣即得肺炎,因医治无效于2月23日身故。为了表彰蒲安臣“远涉重洋,不辞劳瘁”,清廷赏给他一品衔并银一万两。蒲安臣去世后,使团事务由志刚负责。曾与俄方商议设电报线、黑龙江居民售米、恰克图商贸、阿古柏事件,但双方未能达成任何一致意见,只是将商议情行写入备忘录。4月20日,使团离开圣彼得堡,往西欧而行。

此后四个月,使团先后访问了比利时、意大利、西班牙,无非是访外部、递国书等例行公事。其间,使团参观了庞贝古城、解释天津教案,亲历了普法战争。鉴于普法战争的进行,使团急忙购得船票,于9月4日从马赛港出发,踏上了回家之旅。

1870年11月18日,使团回到北京。 大清国第一个外交使团在近三年的时间里,水陆行程12.6万余里,访问11国。与第二年出发的日本岩仓使团相比,蒲安臣使团取得的成绩是微不足道的。面对各国的例行公事,使团没有将重心转到细心考察上,只是一般性质的游历,未能造就中国的“明治 维新”。虽然如此,蒲安臣使团毕竟开始了中国走向世界的步伐,培养了几位外交人员,为接下来派出使臣做了必要的准备。

志刚在巴黎留影

不知何故,中秋节后第二天使团即往瑞典进发,而不是按原定计划先访问比利时、荷兰、丹麦。一路跋山涉水,一周后使团便到达瑞典首都斯德哥尔摩。很快就向瑞典国王递交了国书,旋即掉头南下,先后访问了丹麦、荷兰。使团在这三国停留的时间都很短,无非是见君主、递国书、参加外交宴会。因比利时国君在伦敦,于是改道北行,先访问普鲁士和俄罗斯。

11月20日,使团抵达柏林。跟法国一样,普鲁士君主很快接见了使团。在接下来的40多天里,使团赴宫中8次,或赠照像,或会宗亲,或赠票观剧。直到1月4日才见到“铁血宰相”俾斯麦(Otto von Bismarck)。志刚对他的印象是“其人身长语慢,好深沉之思”。忙于准备对法作战的俾斯麦显然不打算与 大清国的使团做多少深入交涉,只是说些愿两国和睦的外交套话。

同治九年正月初一日(1870年1月31日),使团按例向 皇帝行三跪九叩礼,恭贺元旦。是日傍晚就从柏林出发,乘火车去俄罗斯。两天即到达俄都圣彼得堡。此时的圣彼得堡正值天寒地冻,在向沙皇递交了国书的第二天,蒲安臣即得肺炎,因医治无效于2月23日身故。为了表彰蒲安臣“远涉重洋,不辞劳瘁”,清廷赏给他一品衔并银一万两。蒲安臣去世后,使团事务由志刚负责。曾与俄方商议设电报线、黑龙江居民售米、恰克图商贸、阿古柏事件,但双方未能达成任何一致意见,只是将商议情行写入备忘录。4月20日,使团离开圣彼得堡,往西欧而行。

此后四个月,使团先后访问了比利时、意大利、西班牙,无非是访外部、递国书等例行公事。其间,使团参观了庞贝古城、解释天津教案,亲历了普法战争。鉴于普法战争的进行,使团急忙购得船票,于9月4日从马赛港出发,踏上了回家之旅。

1870年11月18日,使团回到北京。 大清国第一个外交使团在近三年的时间里,水陆行程12.6万余里,访问11国。与第二年出发的日本岩仓使团相比,蒲安臣使团取得的成绩是微不足道的。面对各国的例行公事,使团没有将重心转到细心考察上,只是一般性质的游历,未能造就中国的“明治 维新”。虽然如此,蒲安臣使团毕竟开始了中国走向世界的步伐,培养了几位外交人员,为接下来派出使臣做了必要的准备。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。