日本旅行認識日本女人

当你的青蛙出门旅行的时候,他们正在一座荒岛上送快递!想必你一定知道,我在说两款游戏--《旅行青蛙》与《荒野行动》。是的,当中国人沉迷日本的《旅行青蛙》时,日本人却深陷中国

当你的青蛙出门旅行的时候,他们正在一座荒岛上送快递!

想必你一定知道,我在说两款游戏--《旅行青蛙》与《荒野行动》。是的,当中国人沉迷日本的《旅行青蛙》时,日本人却深陷中国的《荒野行动》。

据日媒报道,《旅行青蛙》在日本并没有在中国这么火,甚至很多日本人根本不知道这款游戏。如果日本人不玩青蛙,他们此刻在玩儿什么呢?我找到身在日本的朋友,帮我去App Store截了个图--

在中国游戏免费排行榜首,是日本的《旅行青蛙》;而在日服 App Store免费排行榜首,是中国的《荒野行动》。

中日 App Store免费游戏下载排行

难道“外来的和尚会念经”在手游中也适用?

其实《青蛙旅行》游戏超简单,就是给蛙打包东西,它出去旅行、给你寄回明信片,或者在家读书、吃饭、写东西,很佛系;然而《荒野行动》,是一个比较暴力的野外生存游戏,常被称作游戏中的“饥饿游戏”。不过,它从来没有刷爆国内的朋友圈。

为什么两国各自出品的游戏,在各自国家的用户数量相差这么大?难道日本国土狭小,所以向往荒野?而中国有从远古相传的青蛙崇拜?

我们先看看青蛙在中国。

旅行青蛙的游客照,比你的“到此一游”高级多了

《旅行青蛙》的界面,再简单不过,一个是室内,装潢简约自然:田园风格的小跃层、原木建筑、草坪地毯;一个是室外,曲径通幽,木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。这是玩家仅能看到的两个界面。

游戏操作起来也非常简单,收割三叶草,买食物或者小道具为青蛙打包,然后任蛙或在家吃饭写字做手工,或背起你为它准备的行囊环游日本。

图片来自视觉中国

然而,这个游戏其实还有更多的隐形空间可以拓展,就是青蛙旅行时,寄回来的一张张明信片。这些明信片中,青蛙在不同城市、不同场景,拍各种游客照。有日本古迹名古屋城、京都府北天桥立、关西有马温泉、入道崎灯塔等等……所有这些地点,在中国白领中,略微耳熟能详,所以不会有太多距离感。

其实,每张蛙的游客照的取景或姿势,都很值得借鉴。青蛙基本处于照片的黄金分割点,而背后则是或景点鲜明或情景纵深的风景,这些游客照,直接补充了游戏仅有两个操作界面的缺陷。比如大家通常会收到的天桥立,位于京东府北,在全长约 3.6 km的沙洲上,约 8000株松树连绵不断。

不少游客到此,会背对着景点弯下腰从两腿间向后看,据说这样看“天桥立”才真正有“天上架桥”的韵味。制作团队显然从此受到启发,如果有小伙伴出镜,蛙会做个倒立,相当可爱。

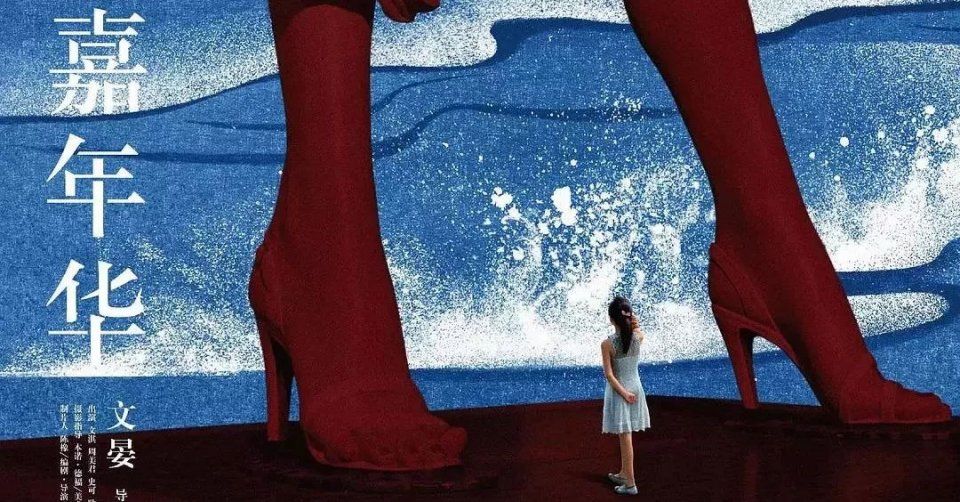

还有这张 COS电影《嘉年华》的游客照,让我非常怀疑,开发团队中有人看过这部电影。

前些日子,日媒《周刊朝日》采访《旅行青蛙》研发公司 Hit-Point的负责人,曝光了部分数据:《旅行青蛙》在 App Store已经达成 1000万次下载,而中国就占所有下载量的 95%。

Hit-Point是一个仅有 6个人的小公司,之前他们做过一款《猫咪后院》,在云吸猫的 2017年,也有许多中国玩家在朋友圈晒其截图,但是并没有像《旅行青蛙》这么爆红。

《猫咪后院》

“知日”了七八年,捧红了这款日式手游

从性别来看,《旅行青蛙》的女性用户占比 77.5%,远超男性;从年龄段来看,90后达 90%,是绝对多数;单身玩家占比 61.67%。而国内的大型网游中,女性玩家的比例基本在10% ~ 20%。

国内的大型网游,几乎从来不会取悦女性用户,网游中角色的设定,要么是彪悍的男性、要么是胸大腿长的女性。而像《恋与制作人》或者《旅行青蛙》这种,兼具美感和女性心理的角色,在近几年才出现。

其实,《旅行青蛙》的走红很巧妙,它正处于一个女性手游兴起的时刻。关于这款游戏,国内的其他氛围也铺垫得刚刚好。从 80年代开始,中国一直受日本电影、动漫和游戏的影响。而近几年,“和风”、“日式”渐渐被大家所熟知并选择,关于日本的一切,市场越来越大,单从近几年以日本为题材的各种图书被出版,就可见一斑。

比如大家最常见到的 MOOK -- 《知日》( it is Japan )。《知日》从 2011年 1月 4日创刊到 2018年 2月最新的《知日·世上只有一个京都》,一共出版了 48个不同主题的特集。所有这 48本特集,包括从地点如东京、京都,到人物如太宰治、是枝裕和、三岛由纪夫,到日本特色如枯山水、樱花、妖怪……等各个维度、多种层面向中国读者介绍日本。

知日 32《太宰治:生而为人,我很抱歉》

此外,还有《日和手帖》系列等,所有这波出版物,奠定了日式生活场景的最基础部分,其读者也是女性居多。

日本的文化输出,从动漫到电影到游戏……随着这些 Mook的出版,达到了一个顶峰。这些 Mook系统而多维度总结日本文化的各个层面,这一波“知日”之后,日本手游走红简直顺利成章。

而具体到《旅行青蛙》,刚开始出现,我的朋友圈涌现出一批媒体人、出版人,把蛙手中的书,P成他们近期热点推介的内容和图书。一时间让我以为,这款游戏都是这波人给炒红的。

等到后来《青蛙旅行》的数据出来,才恍然大悟,也许这群人里面,女性从业者较多--游戏用户和内容生产者恰好重合了。而另一层面,这帮人也许可以在这件事情中,代表了目前中国大部分中国年轻人的生存状态--在狭窄的生活中,期盼更广阔的故事。

生活之重与手游之轻:干瘪生活中的几丝诗意

我平常很少玩游戏,手机中仅有几款很简单的手游,最经常玩的是日服排行榜第二位的 Once upon a tower,国内 APP Store中,译为《站上塔楼》。

我玩 Tower ,无非因为操作手势简单,游戏周期短,很快一局就可以结束,不用担心稍后有事儿,不用担心太久没有回复领导信息而让领导生气,不用担心地铁信号差或换乘时坑了队友。

Tower的设定,是公主抡大锤击碎障碍物或者敌人,从高塔中逃离,挥锤子砸东西的音效,听上去绝对解压。

而我们玩《旅行青蛙》,也无非是为了在大片工作时间的间隙,可以有一个简单、直接的东西,带我们走入另一片世界中。我们平时更强调阅读碎片化,其实,当下所有时间都是碎片化的。

很多人直言,微信改变了自己的生活方式、工作方式,本来上下班的节点就在打卡的一瞬间,然而微信中偶尔跳出来领导的信息,来粉碎下班的整段时间。手机的消息弹窗,更是把完整的一块时间,割裂成一段一段。当国内所有航班公布乘机过程中可以使用手机,很多人叹息最后一段可以神游的时间逝去。

这种碎片化的间隙,可以用游戏中的某些简单操作来填满,我们也不需要费更多的时间和精力,练习自己的操作能力。尤其是《青蛙旅行》游戏,每天零散几秒就可以搞定。对中国颇有了解的日本记者中村惠,认为《旅行青蛙》在中国爆红其中一个原因是“中国人比日本人还爱玩智能手机的游戏。”

并且,从未有一个手游,是其中的角色可以代替你出去玩,还会给你寄回精美的游客照。你的蛙时而看书写信,时而观赏风景名胜,时而结识蝴蝶、蜗牛等新朋友……看到这些你难道不心痛吗?你期盼的生活,有蛙替你过呢!

你永远不知道,你蛙在哪里玩耍、会寄回什么样的游客照。界面文化中,撰稿人阿莫写道:“与其说《旅行青蛙》是一款游戏,倒不如说更像是一本不知道结局的小说。”

然而,当下 80、90后的一代人,仿佛一眼就望到了自己生活的尽头。

信息丰富而生活狭隘,这种矛盾的冲击,带来了《旅行青蛙》。是的,这确实是很多人狭隘生活中的广阔故事,这种等待与旅行,在干瘪的生活中,透露出几丝诗意。

荒野行动在日本,孤独至死的社交选择

首先感谢“大黄易”,让中国对日本的文化输出这么有力。日本人玩主机游戏比较多,主要是索尼的 PS平台和任天堂。然而,网易的《阴阳师》进入日本后,不到 24小时就轻松拿下日本App Store免费榜第一,并持续霸榜一周。

《阴阳师》在日本走红,还是可以理解的。因为《阴阳师》从主角到情节设置、到花大价钱请日本著名声优,目的明确,就是奔着日本市场去的。据在日本的小伙伴说,《阴阳师》曾在日本最繁忙的电车线山手线上投放广告,同时还在Instagram和Twitter上大量投放。

然而《荒野行动》,甚至没有日语版。很多日本玩家反馈,要学基本简单的汉语词汇来完全进入游戏,大概跟我们一开始摸索着玩《旅行青蛙》差不多状态。脑补一下那种抓耳挠腮想要进入这么一个竞争性强的手游,还真有点萌。

其实,《阴阳师》与《荒野行动》有气共同点,两款手游都有社交功能,组队也就是线上认识陌生人的过程。国内的如《剑侠情缘 3 》,据说因为女性用户比较多,在游戏中促成了不少缘分。

日本作为一个以“宅”与“孤独”为底色的国家,《荒野行动》无疑满足了很多人走出去、与人交流的部分需求。就像高村光太郎在《山之四季》中写道:“一个人待的时间太长了,我也想见见别的人……哪怕飞禽走兽都可以。”

日本这种“孤独”的社会状态,很久之前就初露端倪。早在 2010年初,日本放送协会就出品了三集纪录片《无缘社会》,描述当时日本正在步入无缘社会的现状。

“无缘社会”是节目组在一次闲聊过程中自创的一个词汇,意思是:没有关联、各不相干的社会。而“无缘死”就是指在这样的社会中,一点点与周围的人和事物失去联系,最终孤独地死去--自杀、饿死、冻死、路毙、病死……变成政府公告上短短的几行字。我能想到的最坏的未来,也就是这样的了。

由于社会的普遍孤单,日本出现很多奇怪的服务,租人出席同学会,租人去扫墓……租人假扮自己的亲人,假扮自己的恋人等等。当然,这些也会面临着社交难题,于是,最简单便捷的社交,则逐渐转移到线上。

日本的阶级固化,正如《饥饿游戏》中的一样严重

《荒野行动》就是大型线上 “饥饿游戏”。用户在进入游戏前组队,继而进入游戏,领取各种包裹、杀死敌人并且在毒圈扩散时逃到安全区域,最后剩下的一人或一队,即为成功“吃鸡。”其写实的场景、游戏设计竞争性和残酷性,甚至会让人觉得自己真正死掉了。

我曾旁观了一场《荒野行动》,仿佛当年看《饥饿游戏》那样紧张。这种紧张带来的刺激,仿佛在职场压抑了一天的日本人,去小酒馆喝得酩酊大醉那样忘我。

《饥饿游戏》电影截图

电影《饥饿游戏》改编于美国作家苏珊·柯林斯的同名小说,讲述了战后重建的北美洲 ,为了维系统治,颁布新的政策:在管辖区下的 12个区必须选出一男一女共 24名选手参加“饥饿游戏”,在游戏中应对各种危险,而且必须要杀死其他选手,最后一名生存下来的可以获得巨额奖金 。

而《饥饿游戏》中的“施惠国”,像极了日本所谓的“上流社会”--比如日本的政界和大企业。今天的日本政界中,大部分身居要职的政治家,是世袭的议员。怪不得我当年看《名侦探柯南》,竟然会觉得很有共鸣。

此外,日本的大企业,“只从国立或者公立大学及几所著名的私立大学招收新员工。”企业中层至高管只来自几所大学,他们的子孙大多最后也进入到名校读书。大企业的高管虽然不世袭,但这个阶层的人固化现象也相当的普遍。

在这样的社会环境中,在《荒野行动》中的线上厮杀,的确像是《饥饿游戏》中,为了生存下去的挣扎与角色。

其实,在日本,很少出现像国内这样,被一个游戏霸屏的现象,可以玩的东西,还是很多元的。

从日本在中国的《旅行青蛙》,到中国在日本的《荒野行动》 ,看上去不可思议,但最直接反映了当下中日一批青年人的生存状态。

然而,写到这里又有几丝悲凉,因为我们的生活竟然要去游戏中寻觅些许存在感和不一样的生活状态。

那么,我去看看我蛙回来了没。

店猫 Lydia的荒野行动,点击下图获取

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。