带书去旅行写作

北京的伏天伴随着暴雨来临,让人差点忘了6月就开始的连续30多度的高温天。孩子们的暑假已致,对付熊孩子在家调皮的最好方法,莫过于——走出家门调皮。大概唯有天热的时候才想起,

北京的伏天伴随着暴雨来临,让人差点忘了6月就开始的连续30多度的高温天。孩子们的暑假已致,对付熊孩子在家调皮的最好方法,莫过于——走出家门调皮。大概唯有天热的时候才想起,国内游还有东北那块宝地。

说起东北旅游,似乎其宣传力也像东北老工业基地一样,难以一鸣惊人。热门旅游地屈指可数:从北到南——黑龙江雪乡、哈尔滨索菲亚教堂、吉林长白山、沈阳故宫、大连海滨。关于东北的历史,在教科书上学的也是寥寥。

最出名的莫过于地地道道的东北话,尽管黑龙江、吉林和辽宁三省的人民认为彼此间方言差异很大,可是这之外的人们都认为听起来差不多,因为个个都是段子手,句句都是抖包袱。

要是老外来东北,他们能听懂段子吗?老外的写东北游记能整明白哪是哪吗?他们眼中的中国东北是什么样呢?

不妨带着美国人迈克尔.麦尔写的《东北游记》,领略东北的历史和现实、农村和城市,还有我们习以为常视而不见的人情来往的故事。下面通过清单的方式说说本书6大看点。

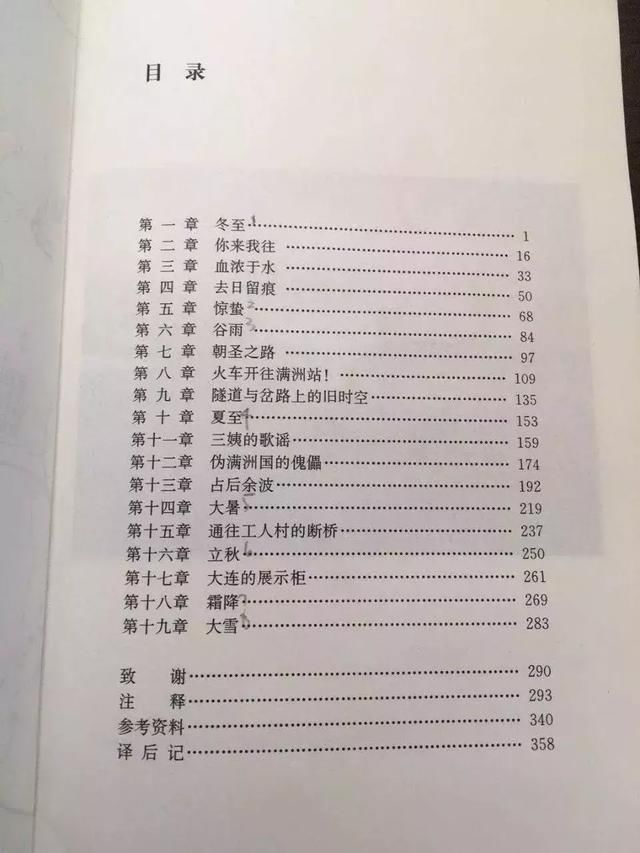

1、节气

初看目录,很难想到这是美国人写的书,因为全文十九章中,有八章是以节气命名的。而且节气的章节与作者暂居的村庄里,庄稼的生长、集体农业的发展趋势也是相互印照的。由冬至为始,以大雪为终,刚好是一年的游历。

2、注释与参考文献

说好的游记,怎么看起来像学术著作了呢?没错,作者抱着研究的态度,认真搜集关于东北的文献材料,力求从近现代国内外的报道、研究中,还原一个丰富的东北印象。

作者在正文后,用了46页内容集中把前面各篇章中需要注解的内容,详细做了解释。国外很多大众读物都会保有这一部分。这本书的注释很有意思,有的写出了作者搜集材料的过程,有的是把前文中出现的历史事件等概念名词,详细的介绍一遍。

放在注释的部分,一来不因在正文中的介绍而喧宾夺主、浪费篇幅,二来交代了作者写作过程,为相关研究的其他人提供线索。

参考文献更能体现作者写作脉络,要想把文章写的有理有据,而不是凭空想象主观臆断,用胡适的话说,就要“拿证据来”。迈克尔.麦尔作为美国人发挥了跨国优势——搜索的资料包括美国、英国和中国的报纸、杂志、学术期刊、政策条文、著作;参考文献列出了17页,300余份。

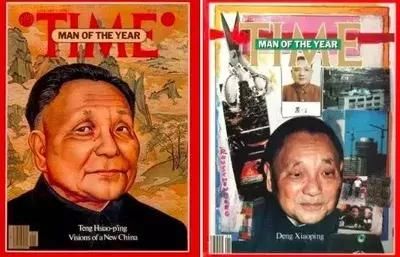

这些材料时间跨度超过200年——最早的是1741年伦敦出版的《中国简史》,最新的是2013年《中国经济学季刊》上发表的一篇文章。更多的资料来自于《纽约客》、《时代周刊》和一些美国大学的学术期刊。

3、旅程

这本书的英文名是《IN MANCHURIA》,这样就不难理解作者一路走来的历程,为什么是围绕着满清历史和文化了。Manchuria本身在西方词汇中指的是中国东北内嘎达,是地域名字指代,但是容易让国人觉得有政治歧视,所以用《东北游记》做书名似乎更没毛病。

迈克尔以吉林省松原市荒地村为原点,先向北到哈尔滨,之后逐渐南下西奔,途径长春、满洲里、沈阳等地,直到大连,一次次的路程更进一步的了解被称为“满洲”的过去与现在。

4、历史

风土人情既是当下民生,又是历史片段。要想知道现在是什么回事,最好的方式还是追根溯源,看原来是怎么回事。迈克尔开宗明义说自己因为是东北女婿,后来想让孩子了解更多故乡的故事,所以住在妻子小时候生活的荒地村中,切身体验东北生活。

同时他利用在学校做志愿者的业余时间,研究东北相关的历史。主要的历史介绍包括:女真发展史,伪满洲国史、日俄战争、中俄战争、抗日战争、抗美援朝。作者用简明的语言,把历史事件穿插在旅行见闻中,读起来轻松并且别有趣味。

比如来到丹东游览鸭绿江大桥,他用了4页的内容介绍了抗美援朝的历史,描述的比较详细生动,其中有登月宇航员阿姆斯特朗的侥幸生还,还有麦克阿瑟将军与杜鲁门总统之间的矛盾。

最后用简练的语言总结了这场战争的结束——“炸毁大桥的努力仍在继续,高射炮不断开火,风速每小时一百五十三公里。在相继出动六百架次飞机后,鸭绿江的'朝鲜段'于1950年11月14日轰然崩塌。五天后,江面封冻。三姨夫在内的中国军队行军冰面,来到对岸参战。对于麦克阿瑟来说,本是胜利的美酒,此时却变成酸楚的浓醋。”

5、农业

迈克尔身处的荒地村,正在经历小农生产向公司化集中经营的过度阶段,他说:“我很清楚,在东北,能够对中国的过去一探究竟。但没有料到,在荒地,我能一瞥这个国家的未来。”

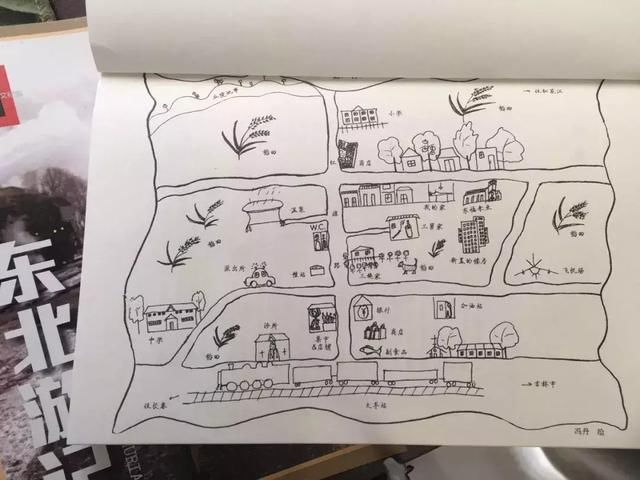

图为作者妻子手绘荒地村地图

在每一个以节气命名的篇章中,他都会围绕着当地农村的农业生产、企业扩张、乡村建设等方面开始记录他的观察,其中也有对城市化和现代化的反思。相比他的前一本书《再会,老北京》里介绍的北京胡同的故事,这里的乡村生活更有人间冷暖、四季更迭的生活气息。

6、熟悉的陌生人

在书中有两个人物,我们在以往的报道中也许略有所闻,但对他们做所的贡献,所经历的艰难并不了解。迈克尔走近了他们曾走过的历程,让我们重新认识这些熟悉的陌生人。

一位是梁思成的弟弟,梁思永,他在1930年来到黑龙江进行考古,同时也对当时的中国、日本、俄国、军阀、土匪等进行了记录。

另一位是赛珍珠,从小生活在中国,写就了80本书,获得过诺贝尔文学奖的女作家,在晚年想回到她挚爱和怀念的中国看一看,却得到拒绝。

这两位重要的人物不仅关注中国的文化和历史细节,还亲身调查研究中国,留下了宝贵、独特的文献材料。比起他们,我们只是走走看看的人生过客。

7、有趣

这本书看起来字数不少,配图不多,但是读起来非常轻快。因为里面有不少美式幽默“插科打诨”,当然也能看出作者性格中的温情。摘取两段展示一下:

固定电话响了。三舅拿起听筒,我听到的话如下:

(电话铃)啊!

啊?

啊啊啊啊。

啊。(挂电话)

在东北,“啊”这个词能代表很多意思,你好,再见,知道了,我同意,再来点,麻烦你和这事一两句话说不清。

图为作者迈克尔.麦尔

另一次在公交车上,一个孩子问:

“梅老师,你想妈妈吗?”

全车人都带着某种期待等着我。

“想,我想妈妈。”

“你想她想得哭吗?"

“哭,”我撒谎了。这个孩子一个人上公车,一个人下去,我猜他需要肯定的回答。“有时候太想妈妈了,我就想哭。”

“哈哈!”男孩大声一喊。“真是个大孩子!”他蹦蹦跳跳的下了车,全车人哄堂大笑。

这样的游记是不是很另类?即使不去东北,不妨也了解一下。下次再和东北人唠嗑时,就不会干听着对方白划啦。没准说得他们一愣一愣的,也许比他们还了解东北呢。

我是育儿达人果妈,想要了解更多育儿知识,欢迎关注我,一起交流共同成长。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。