退休 徒步旅行

二零零七年八月十三日,我从伊犁(伊宁市)出发,到特克斯县(乌孙古国)。然后经喀拉峻大草原,小库什台牧场,大库什台牧场,琼库什台牧业村,琼库什台牧场,包扎墩冰达坂,乌孙古战场,乌孙古墓

二零零七年八月十三日,我从伊犁(伊宁市)出发,到特克斯县(乌孙古国)。然后经喀拉峻大草原,小库什台牧场,大库什台牧场,琼库什台牧业村,琼库什台牧场,包扎墩冰达坂,乌孙古战场,乌孙古墓群,科克苏河,包扎墩大草原,呼通萨拉瀑布,科克苏河源头,奎克乌苏,琼·库力克达坂,开都河源头,巴音布鲁克石林,巴音布鲁克草原,天鹅湖,东风牧场,艾·铁力克提达坂,大龙池,库尔干村,天山神秘大峡谷,库车河,兰干村,苏巴什古城等地方。于九月十三日到达库车县(龟兹古国),历时三十二天。

“乌孙”在哈萨克语中是“联合聚集”的意思。在西汉时期,特克斯河流域是乌孙国的政治、军事、文化中心。“特克斯”在蒙古语中是“大头羊出没的地方”的意思。特克斯县距离伊犁120公里,距离乌鲁木齐815公里,伊犁河最大支流特克斯河自西向东横贯全境。

特克斯县是一片古老而非常神奇的土地,在这片土地上创造了许多中国之最,世界之最:世界上最大、最完整的八卦城;世界上惟一的乌孙草原文化与道教易经文化交织的地方;中国最西边的八卦城和易经文化所在地;中国道教文化传播最西端的地方;中国西域最大游牧古国--乌孙国所在地;中国现存乌孙古墓最多的地方;中国古代有史记载第一位女外交家--细君公主(和亲公主)远嫁的地方;中国古代有史记载远嫁公主最多的地方;中国古代汉王朝与西域游牧古国和亲时间最长、长期交往最密切的地方;中国古代最大的赛马场--“汗草原”所在地;中国古代游牧民族津命“牙帐”最多的地方;中国惟一用“乌孙”命名的山脉--乌孙山;新疆迄今为止发现的惟一最大、最长的天然溶洞--科桑溶洞;有新疆最大的人工生态园林……。

乌孙国建有“冬都”、“夏都”两座都城,冬季在赤谷城“冬都”(今天的吉尔吉斯坦的伊塞克湖)游牧,夏季在“夏都”汗草原(今天的特克斯河流域)游牧。据史书记载,细君公主远嫁乌孙王时在“夏都”被迎娶的,当时称“夏都”为“汗草原”。“夏都”是乌孙王为迎娶汉王朝细君公主而建造的仿汉宫殿。汉代时期的细君公主、解忧公主相继远嫁乌孙国,抵达“夏都”汗草原,使得这片她们曾经生活过的土地充满神奇和浪漫色彩,留下了许多美丽的传说和故事。据专家考证汉代乌孙国“夏都”故地在特克斯县城以东38公里的喀拉达拉乡的河谷地带,也就是现在正在建设的恰甫其海水库上游。

特克斯八卦城是1936年由新疆军阀盛世才的老岳父以当时特克斯县城的地理﹑地形(北依乌孙山,南临特克斯河。),按后天八卦图设计的。这是一座历史上塞种、月氏、乌孙、回纥、突厥、蒙古、柯尔克孜、哈萨克、维吾尔、汉等二十二个民族的人民都曾繁衍生息的城市。这也是一座现在我们这个国家里可能是绝无仅有的一座不需要红绿灯的城市。

八月十三日,我是在伊犁(伊宁市)朋友,哈文艺和党雅琦他们的宾馆(伊犁巩乃斯宾馆)出发。这也是我第三次走乌孙古道,只是每一次走的路线不同罢了。哈哥和党哥对我非常好、非常热情、也非常真诚,我是在他们的宾馆休养了整整一个月,才出发走乌孙古道。伊犁丝路游户外店的老板,“老鬼”(网名)是我多年的好朋友,这一次临走前他送给了我一个睡袋、防潮垫等一些日常用的户外品。

临走的前一天(八月十二日),哈哥和党哥为我准备许多在路途中吃的食物。其实,我“每一次的远行”心里的确是想多带些食物,因为在山里徒步行走(经常)被“饿怕了”。但在现实中,却又是“心有余而力不足”。太多食物我一个人根本就带不了,也背不动,最多一般也只能带够我吃一个星期的,这就已经够多了。

伊犁到特克斯我已经徒步走过二次,所以这一次我是从伊犁直接坐客车到特克斯县。另外还发生件令我“头痛”的事情,我从伊犁巩乃斯宾馆刚开始背包出发时,因为自己不小心,也由于背包太重,让我两条腿膝盖韧带又有些拉伤,很疼痛。

我到了特克斯县城后,就在好朋友侯涛家中休养了三天。侯涛是我在2005年10月份第二次走乌孙古道的时候,在特克斯四公社(乔拉克·铁热克乡)的“冬窝子”喀拉布拉克牧场的山区半路上认识的,他当时是四公社的乡长。在特克斯县侯涛还给我介绍认识了他在县上的许多好朋友,侯涛对我非常好,待我就像亲兄弟一样。

八月十七日,我在伊犁的好朋友,哈文艺、党雅琦、彭劲松、和平等他们不放心我的腿伤,一行九个人,开着私家车专程到特克斯来看望我,又来送我一程。并且又给我带来了一些治外伤的药品。中午我和一帮好朋友,侯涛、刘星群,沈刚等等见面一一道别后,就带着哈哥他们开车去喀拉峻大草原游玩了半天。

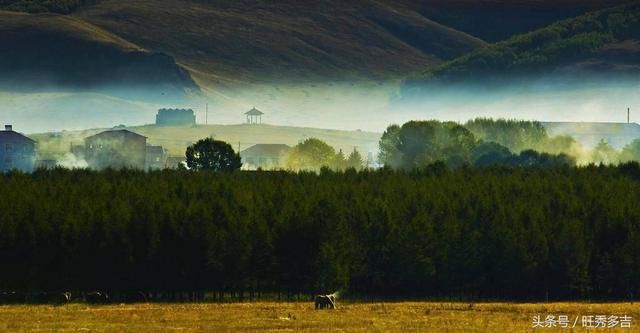

“喀拉峻”在哈萨克语中的意思是“山脊上的莽原”。伊犁四大草原:巩乃斯草原(包括:那拉提草原)、昭苏草原、唐布拉草原、喀拉峻草原。喀拉峻草原凹凸起伏,西边紧依着天山主脉,东边紧靠着乌孙山,旋律般高低绵延,或在山顶,或在山坡,或在山谷。它与一片片原始天山雪岭云杉林,一个个高山海子,一条条溪流组成了喀拉峻大草原的交响曲。喀拉峻草原地处天山西段(西天山)与支脉乌孙山的怀抱之中,东西长87公里,南北宽58公里,包括:畜牧营牧场、大库什台牧场、小库什台牧场、琼库什台牧场等等,被誉为“世界上十大高山草原”。

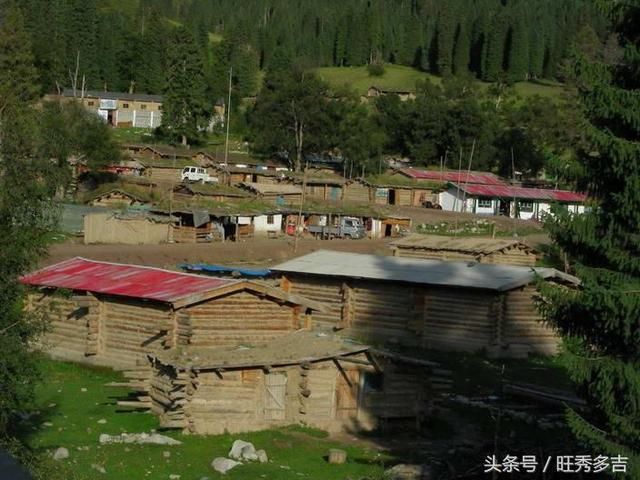

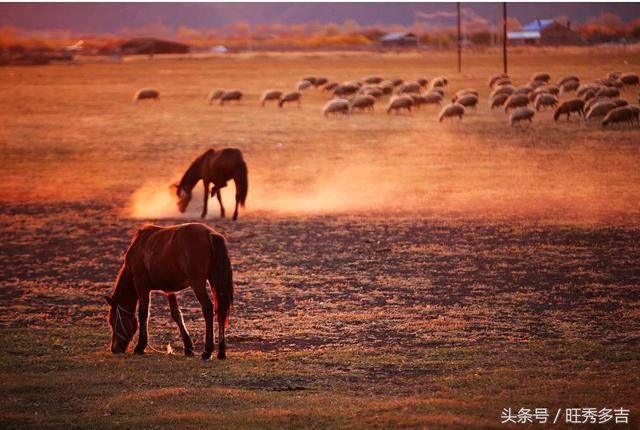

“天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”这首已经吟诵了1400多年的千古绝唱,即使在今天,在伊犁四大草原之一的喀拉峻大草原上,依然散发着难以抗拒的魅力。在喀拉峻大草原上有木楞子房、土夯房、红砖房、毡房等,炊烟袅袅,马群,驼群,牛羊悠闲地在草原上“到处流浪”。哈萨克牧人在忙着打草,还有人正赶着“勒勒车”忙着往“房子里”(家里)拉草,储备牛羊过冬的草料。

秋天的喀拉峻大草原展示出西域独有的世外桃源美景,彰显着它宽大的心胸。透着一种温馨的美,古老的美,成熟的美,天马行空的美,丰富复杂的美……,这就是喀拉峻大草原,是天马的草原,雄鹰的草原,是与雪山唇齿相濡以沫的草原。哈萨克族是真正马背上的民族,他们日出而牧,日落而归,与风雪为伴,与太阳相依,过着简单而快乐的日子。

喀拉峻草原海拔在2400米以上,起起伏伏,散漫的白云朵,小岛般的毡房,奔腾的骏马,白云似的羊群,钢铁战士一样坚韧刚强的雪岭云杉,雄厚的历史积淀,它的清高、俊朗会让每一个来此地的人向往、赞叹、折服。夕阳西下,万道金光照亮了整个喀拉峻大草原,让人流连忘返。

晚上,我带着哈哥他们返回到离特克斯县城17公里的地方,也就是在特克斯林场(冲乎尔)上面三公里的库尔代河河边,有一片乌孙古墓群,我们就是在古墓群旁边扎营搭帐篷休息的,地名叫库尔力太。乌孙古墓源于二千多年前的塞种人墓葬,以后为突厥人、乌孙人沿用。乌孙古墓以土墩墓为主,伴随古墓的有“鹿石”和“石人”,发布在依山傍水风景秀丽的肥美草原,呈南北走向,五至七座为一列,其中有大墓和小墓之分。

在我们扎营休息的地方,隔着公路(一百米)有一户哈萨克牧民,是我在2005年5月份,第一次走乌孙古道,从南疆拜城县黑英山乡翻越阿克布拉克达坂、包扎墩达坂等一路走过来,在这里认识的老朋友名字叫达娜古丽,是特克斯县政府信访局原局长,退休以后她和儿子一起在喀拉峻草原放牧。本来我是打算带着我的伊犁朋友去她家里休息,可事与愿违,达娜古丽她的孙子刚刚出生才几天,按照哈萨克族民族风俗习惯,小孩刚出生,“外人”包括:左邻右舍,亲朋好友等都是需要“回避”的。所以,我们就尊重民族风俗习惯,没有再打扰人家,而是在她们家门前马路对面的库尔代河河边,乌孙古墓群旁边的空地上扎营休息。晚间我们一边喝酒、吃肉,一边聊天,直到凌晨三点多钟大家才休息睡觉。

八月十八日,早晨达娜古丽给我们送来了一大盘羊肉和一壶奶茶,还有馕饼等等。我向达娜古丽道谢,大家吃过早餐,我就和哈哥他们道别,他们开车回了伊犁,我独自一人踏上了“属于我自己”行程。

我从达娜古丽她们家旁边上了一个大陡坡,又到了喀拉峻大草原。这一路可以说是“我的地盘”,一路上“轻车熟路”(以前已经走过两次了),沿途大部分哈萨克牧民我几乎都认识。一路上遇到认识的牧民朋友就要停下来“寒喧”几句,有许多牧民正在牧场上打草,看到我,就“老远”大声地喊我的名字“旺秀多吉、多吉……”,我也不断地挥手跟他们打招呼。

中午的时候,我走到了喀拉峻草原的小库什台牧场,在特克斯军马场三连的老朋友肯杰拜克家中吃了羊肉、熏马肠子,喝了马奶子、酸奶、奶茶等。我给他留了一包砖茶,两瓶肖尔布拉克白酒和一些治感冒、关节风湿的药品,然后继续行走。我从肯杰拜克家里走出半个多小时,从小库什台牧场下到库尔代河,过了河又爬一个大陡坡,进入了大库什台牧场。

晚上到了我的故人、老朋友、老哥哥--马扎克老人的家中。老人已经76岁了,身体很硬朗,很健康,他平时喜欢骑马带着猎鹰到山里去打猎,是非常出名的猎人。在哈萨克语中称猎鹰为“克兰布尔库特”,这种鹰全身羽毛为黑棕色,腿爪呈黄绿色,如蛇皮一样覆盖着,爪如钢刀一般锋利,黄绿色的嘴弯如钢构,黑眼窝,眼脸高,目光如电火,炯炯有神,可以望得极远。平时戴眼罩,蹲立时双翅交叉,双肩宽而下垂,每饱食一餐,可半月不吃。每当“出猎”扑捉猎物俯冲而下时,仿佛射出的子弹一般,异常迅猛。哈萨克族人民从古至今总是将心目中的英雄比作雄鹰,对雄鹰的赞美,实际上就是对英雄的人物的赞美和歌颂。

马扎克老人和肯杰拜克老人都是同龄人,从小就一起长大,而且他们还是老战友,一起当兵一起从部队下来的老军人。他们对我都非常好,非常热情。我以前两次路过他们两家,都是要休息一两天再走。等于我把他们两家当作是我徒步旅行中的“驿站”了,每一次来他们两位老人的家中,他们都会给我宰杀羊吃。这一次也不例外,马扎克老人按“老规矩”,还是给我宰杀了一只“羊娃子”(不到一周岁的羊羔)。马扎克老人有三个儿子,四个姑娘,儿女们都结婚了。老大儿子在伊犁霍城县工作,老二、老三两个儿子和老人一起在畜牧营大库什台牧场放牧。马扎克老人所在的畜牧营三连七队牧羊三组,是属于新疆生产建设兵团农四师。

我同样还是送给马扎克老人二瓶肖尔布拉克白酒,一包砖茶和一些治感冒、消化、风湿等方面的药品,因为在草原上最紧缺,最需要的也是这些东西。晚上羊肉煮熟了,马扎克老人还让他的孙子又叫来了左邻右舍的几个丫头,都是他家亲戚,老人的侄女、孙女。老哥哥非常幽默,风趣,我们一边喝酒、吃肉,一边唱歌、跳舞,哈萨克族有这样一句谚语:“歌和马是哈萨克人的两只翅膀,马背是哈萨克人的天堂,歌舞是哈萨克人欢乐的海洋”。马扎克老人很高兴,不停地给我弹“冬不拉”,几个小姑娘随着老哥哥的“冬不拉”翩翩起舞,唱起、跳起了哈萨克民间歌舞《黑骏马》、《欢乐的草原》、《骏马奔腾》、《哈拉卓尔嘎》……。一曲曲动人的旋律,一段段优美的舞蹈,一首首悠扬动听的歌喉,酣畅淋漓,让人激情涌动,心潮澎湃。老哥哥精神非常好,我们大家一夜狂欢,天快亮的时候,大概凌晨四点左右,大家才“倒床”休息睡觉。

八月十九日,我睡到快近中午的时候才起床,马扎克老人他们一家人大清早就已经起床,在牧场上打草了。我洗漱完以后,老哥哥的小儿子媳妇给我做了那仁,(“那仁”是哈萨克族的一种传统美食,是把羊肉和蔬菜放在锅里,上面再盖上机制面条,用温火炖煮,等煮熟了以后,再拌合下面的羊肉和菜一起食用。)我吃过了饭,谢别了老哥哥(马扎克)一家人又开始了新的一天的行程。马扎克老人送给我二条风干羊腿,还骑着他的大红“汗血马”送了我一程。

沿途有许多打草的哈萨克牧人,同样有好多人我都认识,我一边走路,一边打招呼。下午,天不作美,又是大风,又是大雨。半路上我还和一个“酒疯子”打了一架,他是把我当作女人,想占我“便宜”,结果被我给一顿暴打。天快黑的时候,我赶到了琼库什台牧业村。琼库什台牧业村是属于特克斯县五公社(科克苏乡)的一个牧业行政村,牧人相对比较集中,有七十三户牧民人家。村子里有旅馆、商店、学校、卫生所、兽医站等等,真正是“麻雀虽小,五脏俱全”设施基本完善。琼库什台牧业村相当于是一个集牧业、林业、矿业开采的中转站。每逢四、五月份,春季开矿拉矿时间的到来,以及牧人转场季节的到来,村子里就显得格外热闹了。来往拉木料、拉矿的车辆,还有来往的人群、牛羊、马群、驼群等等相对也比较多,而平时是非常悠闲清静的,村子里来往的人也很少,显得又有别样的恬静。

我在琼库什台村里认识的人比较多,这一次是在私人诊所,我的好朋友张红英家里(卫生所)休息的,她是汉族,尼勒克县的人,她爱人也是医生,蒙古族,霍城县的人,可惜他的名字我忘记了。在琼库什台只有他们两个医生,另外还有我的老朋友、老哥哥--协肉也是医生,他是哈萨克族,以前是特克斯县五公社卫生院的院长,现在退休了,一般很少给人看病。平时,张医生他们夫妻俩还经常骑着马到牧场上给牧人看病,是真正马背上的医生,草原上的“流动卫生所”,当然他们也是当地哈萨克牧人中最受尊敬的人,这不仅与他们所从事的职业有关,而且更重要的是他们的人品、口碑都非常好,他们才是真正的草原上“最可爱的人”。

我到了他们家(诊所),运气非常好,他们夫妻俩都在。我的到来,他们都非常高兴,还宰杀了一只大公鸡,羊肉都是现成的,经常会有当地的哈萨克牧人给他们送来牛羊肉,熏马肉,熏马肠子,酥油,鲜牛奶等等。我在他们家多待了一天休整。临走前他们还给我带了一些风干羊肉、风干马肉和一些苹果等等。

八月二十一日,我从琼库什台牧业村开始“正式”进山了,沿着库尔代河上游两边的山坡地上是大片的天山雪岭云杉林。天山雪岭云杉林广泛分布在天山海拔1500米--3500米之间的山阴坡地上。这种四季常绿的针叶林长的相对集中,高大挺拔,有些高达60米--70米,有新疆“望天树”之称,它主要分布在新疆天山南北坡的雪岭上。八月份,牧人赶着牛羊、马驼还在“夏窝子”里放牧“抓膘”。“夏窝子”是夏秋两季牧场,一般在浅半山区。这一天我在行走的路途中遇到许多牧人,牧人们沿着库尔代河一直到源头(包扎墩冰达坂),沿途都有他们放牧的身影,这一带也是琼库什台牧业村的“夏窝子”。

山里的天气说变就变,忽阴忽晴,一路上好几次,一会儿艳阳高照,一会儿大雨瓢泼。牧道被牛羊踩踏的坑坑洼洼,深一脚浅一脚地不太好行走。不过这一路上的马奶子、酸奶、奶茶、包尔萨克(一种油炸面食)等等,我倒是吃了不少。一路行走,只要遇到离路边就近的哈萨克牧人毡房,我就进去休息一会儿。大部分牧人都认识我,牧人朋友们都会很热情地邀请我去休息喝茶。

旺秀多吉

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。