云南旅行补贴5000

编者按:旅游是把贫困地区的绿水青山转化为金山银山的重要途径,作为精准扶贫的重要方式之一,旅游扶贫更能扶志和扶智。云南是一个乡村旅游资源较好、发展条件优越的省份。当前,

编者按:

旅游是把贫困地区的绿水青山转化为金山银山的重要途径,作为精准扶贫的重要方式之一,旅游扶贫更能扶志和扶智。云南是一个乡村旅游资源较好、发展条件优越的省份。当前,我国进入扶贫攻坚的关键阶段,国家在精准扶贫方面的很多政策措施,有力地推动了扶贫事业发展,为旅游扶贫提供了良好的机遇。散落在云岭大地的很多不知名乡村,纷纷开发丰富的旅游资源,兴办旅游经济实体,更涌现出一批创造特色模式的“样板村”。

2018年,云南要完成创建200个民族特色旅游村寨、150个旅游传统古村落的目标。基于此,云报集团云南就爱去旅游文化传媒公司推出“云南旅游扶贫百村行”系列报道,我们将深入村寨,展现多种发展模式、探寻可持续发展之道、剖析乡村旅游产品设计、推出乡村旅游领头人,为读者奉出一个个记录云南旅游扶贫的样本和细胞。

位于云南省大理州剑川县羊岑乡西部老君山脚下的大佛殿村是一个寂静美丽的彝族村庄。村里景色优美,风光秀丽,风情古朴,文化底蕴深厚,有丰富的森林和草场资源。

从前,整个村庄主要以农业种植为主,主要种植洋芋、白芸豆、核桃、花椒等作物和中药材。近些年来,大佛殿以美丽乡村项目实施为契机,抓住旅游发展点,致力于打造彝族风情村。发展高原特色农业产业,进行旅游扶贫,带动全村人走上了致富的道路。

夯实基础设施 转旧村为新寨

走进大佛殿村,只见清澈的河水从村子一侧流过,两旁高山杜鹃和大树杜鹃次第开放。沿着小路一直往里走。一栋栋排练整齐的村社映入眼帘。洁白的墙面上装饰有特别的花纹,一个个形似火的图腾位于屋顶下方,代表了这个彝族村寨的独特风情。

“这几年,村子里发展旅游,村子里的小路都进行了重新铺设,村民家里的房子也重新装修,统一风格。你们看,顺着这股从老君山流淌下来的溪水走一圈,一路上都是百年的大树,绿油油的田地。”村民黄兴挠挠头,腼腆地笑了笑,“不是我自夸,来到我们村,真的就是他们说的那种田园牧歌的美景。”

正如黄兴所说,近年来,为了发展旅游。大佛殿村在旅游外观建设,完善基础设施方面做出了很多努力。

在村庄外观建设方面,村里先后整合项目资金305万元用于基础设施项目建设,完成村内干道(弹石浆切+石板)路面硬化687米,石材铺筑道路 750㎡,人行道1385米,全面提升路面外观。

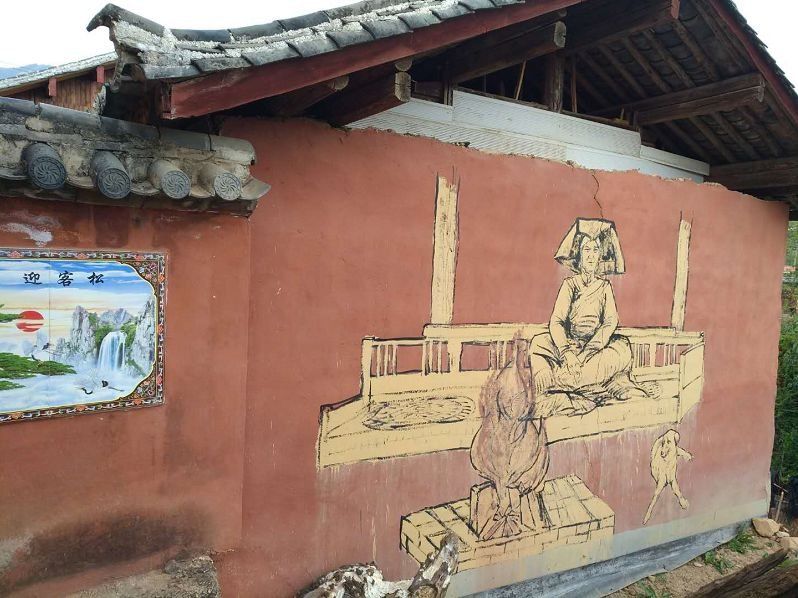

此外,传承和保护彝族传统文化,重点突出“古朴民俗”元素和“自然生态”元素,大佛殿村还积极进行房屋立面风貌改造和彩绘装饰工作、在道路两盘安装富有彝族风格的太阳能路灯。扩展旅游多样性,还建成了彝族寨门、彝族太阳柱、文化活动广场等观光景点。

通过夯实旅游基础设施建设, 美丽乡村建设,村子里的崎岖小路变成了宽敞大道,漆黑山村变成了明亮村庄,污水横流变成了秀丽水景,破旧山寨变成美丽乡村.....整个村子的风貌变得更好了。

村容村貌的改善也吸引了更多游客到此。每当有游客进入村子,在各个旅游节点上都能使用免费的WIFI、可以自由上网。沿着道路走就能找到具有民族特色的“旅游厕所”。天色渐暗,乡道上明亮的太阳能路灯就点点亮起,照亮小山村的道路。游客们纷纷感叹“这个村子真是太舒服了!”

传承彝族风情 打造秀美乡村

从前,乡村留不住人,就是因为可以娱乐消费的项目过于单一,那么要怎样做才能扩展旅游多元性,让来游玩的游客不感到乏味无聊?

大佛殿村给的答案就是充分保留彝族文化,让游客体会到最乡土的彝寨氛围。

村子里制定了“三清洁”的要求,并形成长效机制,要求村民完善村规民约,保持乡村彝族风情原貌。并禁止村民进入老君山景区砍伐柴草,鼓励引导村民在房前屋后栽种瓜果、树木,修复围栏。一个个庭院都是瓜果飘香,乡土特征浓郁,整个村子形成了留得住乡愁的优美环境。

在外观上保持彝族风貌还不够,要深挖彝族文化旅游亮点。

大佛殿村作为一个具有浓厚彝家特色的村落,彝族文化历史悠久,有着传统的祭祀、嫁娶、丧葬仪式。这里的村民至今还保存着家谱,他们的祖先是小凉山支系的黑彝,一百多年前从丽江宁蒗游牧到剑川一侧的老君山下,生根发芽。

借助老君山秀丽自然风光和彝族民俗特色,按照既有个性亮点、又有乡村特色的原则,大佛殿村不断挖掘打造体现风土人情、民俗习惯等元素的乡村旅游亮点,大力发展乡村观光休闲和探险旅游产业。

村里会定期组织开展一些诸如祭祀等具有彝族风情的活动,游客可参与体验,也能得到别样的旅游收获。

大力发展乡村旅游农家乐,村里对开设农家乐进行政策鼓励。规定客栈建设每个标间给予5000元的帮扶补助。目前,村中已经建起了多家集住宿与餐饮为一体的农家乐。

顺着村道拾街而上,来到写着“快乐彝栈”的农家乐前。只见门口的大门上贴着彝语写的对联,墙壁上是多彩的喷绘图案。进去小院子,四座小房子围绕着,一楼是迎客的堂屋,二楼便是主人的住处。院子里分布着花草,有秋千摇椅。屋檐下放着可供休息的桌子板凳。

客栈老板杨禄森鼻梁挺直,皮肤黝黑,穿着本地黑白相间的彝族服饰站在院子中间迎接着客人。他告诉我们,从前都是他自己外出打工来支撑起一个家庭的收入。去年,在政府的支持下,对自家院子进行专修,开起了这家客栈。妻子负责做菜,亲戚们有时间也会过来帮忙。开张一年,每个月的收入都可以保持在四五千元左右。“以前在外打工,辛苦不说,主要是想念家人。现在开客栈收入相对稳定了,不用东奔西跑,我们一家人也能够在一起,我感到特别知足!”

天气渐暗,带来些许凉意,大家便到一楼的堂屋里围着火炕吃饭。杨禄森的妻子端上苦荞粑粑、手抓羊肉、黄焖土豆及山间特产,顿时,原生态食物的香气溢满屋子。

里屋火炕的炭火烧得正旺,红红的火光照亮了每一个人的笑脸。

云报旅游文化全媒体 字丹瑶

审核

施颖、马虎

编辑

李沛昀

来源

就爱去

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。