旅行电子小闹钟

为减轻家务负担 自创“家务帮手”口述:李操 记录:郭婧李先生自制的定时器李操1952年出生于浙江绍兴,是电气技师,从小喜欢搞小制作。学生时代曾制作航模、电子琴、手摇动画机等,工

为减轻家务负担 自创“家务帮手”

口述:李操 记录:郭婧

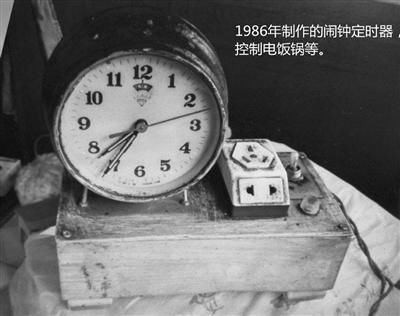

李先生自制的定时器

李操1952年出生于浙江绍兴,是电气技师,从小喜欢搞小制作。

学生时代曾制作航模、电子琴、手摇动画机等,工作后也曾负责技术革新和新产品研制,上世纪80年代为了减轻家务负担,曾费心于制作“家务帮手”。

去年,他看到儿子给家里添置了智能家电系统,只要动动嘴,就能控制家电,回想过去那些寥寥无几的落后家电,不由感慨万千,现在,正在老年大学充电,不断充实自己,以利进一步发挥余热。

1986年设计定时点火的煤炉

上世纪80年代中期,我还住在绍兴的老房子里。我家中上有老,下有小,每天下班后回家要生煤炉,还要买菜做饭等,尤其是生煤炉,既费时又费力。怎样才能减轻自己的家务负担呢?

我想办法设计了一个可以定时点火的煤炉——利用小闹钟制作了定时器,然后还制作了橡皮筋弹射装置,只要时间一到,就能自动点火,而点火器类似火箭发射装置,分一级、二级和三级点火装置,一直到三级点火时才引燃煤炉里的煤饼。

想想容易,做起来其实挺难,为了把这个想法变成现实,我常常彻夜不眠。

记得有一次,我半夜醒来,想着想着来了灵感,马上去了厨房,进行改进和调试,我随身还带了纸和笔,思考中有了新的方案就及时记下……通过一次又一次的失败,我的自动煤炉终于问世了。

第一次正式工作我把闹钟定时器定在后半夜的三点多钟,也就是说让煤炉在这个时间自动点火,我事先在炉子上放了一大锅水——足以灌满六把热水瓶的开水。

当我早上起床后,炉子上的水即将烧开,这开水足以供应一天的需要,上班临走时我把炉门关上,再放上一壶水,把定期器设置在下班前十五分钟炉门自动打开。

于是,等我下班回到家时,炉火已旺,这大大缩短了我烧饭做菜的时间,我尝到了科技之甜,心里真是无比激动。

有个做烧饼油条早点生意的摊贩看到我的这个煤炉,说如果他能有这个煤炉就不用每天凌晨三四点起床这么辛苦了,愿意出五六百元跟我买。

那个时候,我一个月的工资才100元不到,但我也没舍得卖,因为还要进一步改进,自己视之为珍宝。

下雨天会自动收衣服的晾衣架

定时自动点火煤炉制作成功后,我又考虑解决另一个生活上的难题——当时我们在上班或休息日外出办事时,晒在家中的衣服一碰到下雨,往往会淋湿,有时连忙赶回家,衣服也早已湿透。

我开始设计雨天自动收衣机。

我们家是有天井的旧房子,我首先在脑中勾勒出初步方案,并买来粗毛竹作为立柱,用自来水管作轨道,从触发装置,到执行装置、轨道滑动装置、限位装置、测雨板等我都进行了仔细的研究,尤其是执行装置,我设计了既能全自动,也能半自动和手动,而且还要考虑到成本低,操作方便。

成功的道路不平坦,有一次,我在上班时,家中的自动收衣机启动试验,谁知我下班回家一看,所晒衣服全淋湿了,而且电动机也差点烧掉,幸亏我装了热继电器、保险丝等保护措施,才避免损失。

那些日子,我几乎整天都在考虑问题,有一天我骑自行车去买菜,回来时一边走一边考虑问题,竟然忘记了骑车,回到家才知道自行车还在菜场里。经过了多次失败,终于孕育了成功,我选了一个快要下雨的天气,把所有的装置都安装到位,天阴沉沉的,当稀稀拉拉的小雨点刚落下,就听到继电器细小的动作声音,接着电动机旋转起来,一切都像预想的那样动作,我高兴地跳了起来。

我刚开始搞这些装置时,妻子总说这是不可能成功的。

试验成功后,有一次,妻子去买菜,回来时走到半路天就下雨了,她急忙跑步回家,等到她气喘吁吁回到家时,衣服已经收入屋内了。她这下彻底叹服了。

成功的喜悦更加触发了我的兴趣,后来我还做了暗弄堂自动亮灯装置、自动信箱等。

2017年儿子家的家电都是声音控制了

随着社会日新月异发展,后来我们搬进了新房子,用上了干净又便捷的管道煤气,烧饭也有了电脑控制的电饭锅,我的那些土发明早已退出了家史舞台,其部件也大多遗失,留下的部件,我舍不得扔,看到它就会想起那个年代,想到改革开放后家用电器的飞速发展。

退休后,我随儿子到杭州居住,帮儿子带带孙辈。

去年,儿子家中安装了智能家电控制系统,定时开启电饭锅,定时开启扫地机器人,这些都不算神奇。

更神奇的是,这个系统,有一个圆圆的白色的像收音机一样的东西,儿子放在写字台上,我对着它说话,它还会回答你,并帮我操作家电。

我只要动动口就能控制家里的电器。

比如,我问“现在温度、湿度多少”,它会回答;我说“有点热,给我降两度”,它就会将空调的温度调低两度。

我出门的时候,说“我现在走了”,它就会把电灯、空调这些电器都关闭掉。

我的生活真是进入了一个新世界。

我32岁上大学 同桌才19岁 老师比我还年轻

口述 俞小秋 记录 郭婧

俞阿姨当年考大学的准考证

我是绍兴新昌县人,新昌中学1966届高中毕业生,但直到1978年,才和丈夫一起在内蒙古参加的高考。

因为我和老家在嵊州的丈夫都是老三届,1969年支边去了内蒙古插队落户。参加高考时,我已经32岁了,有一个4岁的女儿和一个1岁的儿子。

为了高考和读大学,我们只能将孩子送回了老家,后来我和丈夫都被内蒙古民族大学录取。

读大学期间,我和丈夫因为有五年以上工龄,仍有工资可以拿,我有八年工龄,每个月可以拿40多元工资,但经济上也并不算太宽裕,来回内蒙古和浙江的路费还挺贵的,所以每年放假都只有我一个人回老家看望两个孩子。

那时,我在班上算是年纪大的,我们班的辅导员也才20多岁,我的同桌才19岁。

我们一个班50个同学里有十二三个同学是老三届,有已经在高中教了七八年书又考上大学的同学,还有同学和我们班的老师原来是同事的。

但不管年龄大小,我们都是一样用功,平时比得最多的就是谁考试成绩好。

为了能靠读书改变命运,那时我们特别努力学习,连在食堂排队打饭的时间都舍不得浪费,一定会看书。

1982年大学毕业后,我和丈夫都被分配回到新昌知新中学当老师,我当数学老师,丈夫当物理老师。

1996年,我儿子考大学时,和我们那个年代已经完全不一样了,儿子成绩不错,得过全国数学竞赛一等奖,考上了复旦大学,拿了奖学金。

而且,儿子上大学时,出去做家教、给别人做电脑培训,赚自己的生活费,甚至有能力与同学一起在校外合租房子。

我女儿更是从事了我以前根本想都想不到的职业——国际认证的宠物训练师,经常出国考察和旅行。

在子女身上,我已经完全看不到我们当年捉襟见肘的经济状况。

只可惜丈夫去世得早,没能多享受几年如今丰衣足食的生活。

我退休后,找了个新老伴,如今在萧山安度晚年,在萧山老年大学上声乐班,也算是重新享受学习的乐趣。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。