旅行作家散文诗

碧水丹崖龙虎山□王明伦+清明时节,我来到了倾慕已久的龙虎山。大巴车披着夜色一路疾行,到达景区时天已近午。北方的仲春乍暖还寒,此地却是烈日炎炎,很多人都已换上了夏装。相比

碧水丹崖龙虎山

□王明伦

+

清明时节,我来到了倾慕已久的龙虎山。

大巴车披着夜色一路疾行,到达景区时天已近午。北方的仲春乍暖还寒,此地却是烈日炎炎,很多人都已换上了夏装。相比之下,我们这些长衣长裤的外来客,在摩肩接踵的游人中便显得十分扎眼。

电动小火车在山谷中缓缓行驶,两侧全是翠竹绿树。拔地而起的山峰姿态各异,似人似兽,甚至还有一个惟妙惟肖的大象鼻子。正值花期的映山红艳红似火,但大都长在悬崖边上,可望不可即。

龙虎山位于江西鹰潭,南与福建省接壤,其精华之处须在舟中欣赏。来到渡口,竹筏已静泊待客。在椅子上坐稳后,艄公便撑篙逆流而上。眼前的这条名为泸溪的江流据说源于福建的原始森林中,溪水碧绿似染,晶莹透底。称得上是景在水中,水在景里。随着竹筏缓慢上行,游人仿佛置身于一幅流动的画图中。两岸的赤壁丹崖高低错落,临江的一面寸草不生。因其特殊的地质构造,形成一个个大小不一的洞穴。岩石层层横铺,如古栈道般与江面成平行状态。有的状如刀削斧劈般下凹上凸,兜头压来,令人心悸。虽尚未到雨季,江水却不算小,转弯处的水流十分湍急,岩根的水则绿得让人发瘆。竹筏行至险处,艄公一再告诫大家端坐勿动,手中的竹篙也暗自用上了力量,很快有惊无险地驶过了险滩。

竹筏渐行渐近,“断头龟”、“蘑菇石”、“仙桃峰”等让人目不暇接。右岸的“无蚊村”引起了大家的兴趣。传说第三十代天师张继先的母亲当年来此投宿,因蚊子叮咬彻夜未眠。天师大怒,用咒语将蚊子驱逐出境,从此即使盛夏村中也无蚊蚋骚扰。此事虽说奇怪,但若是从科学的角度来看,则是满村的樟树、桉树、竹柏和栖居于此的蝙蝠之功劳。

龙虎山这种丹霞地貌,与桂林漓江和福建武夷山都十分相似,却又有其独到之处。山峰或者似人,或者像物,几乎每座山峰都有着美丽的传说。有的凄美缠绵,催人泪下;有的滑稽幽默,听后让人忍俊不禁。

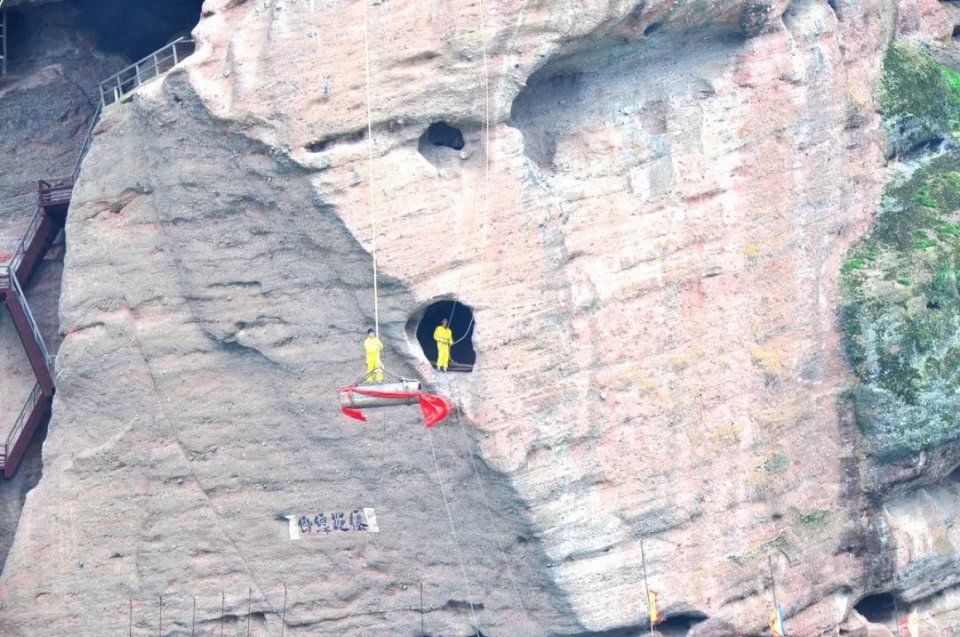

道教文化、丹崖碧水和崖墓之谜号称龙虎山“三绝”。对我而言,最吸引我的当数悬棺这一千古之谜。早些年曾读过一本介绍中国崖葬方面的考古书籍,其中特别提到了龙虎山。所以这次一上车我就问导游能否看到悬棺,得到了肯定的答复后,心中顿觉释然。经过十几分钟的漂流,竹筏慢慢地靠到了岸边。迎面是一堵高达百米的悬崖,悬棺就放置在离水面数十米高的岩洞中。据介绍,龙虎山崖墓的墓主均为春秋战国时的古越族人,距今已有2600余年。这些悬棺被宋人誉为“盖仙人之所居也”。为了让游客能更好的观看到这一奇观,景区特开山凿岩,在对面的山崖上修起一条狭窄的栈道盘旋而上。虽有护栏围挡,但凌空高悬,攀爬起来让人提心吊胆,仿佛一不留神就会被江风吹落水中,吓得许多游人爬到半途便纷纷知难而退,错过了近距离观看的机会。站在半空中的平台上观望,对面的崖墓近在咫尺。各种棺木大小不一,形状迥异,有的像船,有的似盒,还有很多是用一整段树干刳制成独木舟状。

放置悬棺的崖壁一侧有座栩栩如生的“仙女岩”,颇带暧昧色彩,大家一边感叹造物主之神奇,一边登上竹筏,到对岸去观看激动人心的升棺表演。

升棺表演每隔两小时举行一次,正当大家等得心急时,却见几只竹排鱼贯而至。每只竹排上都有一位头戴竹笠、身披蓑衣的渔翁和几只仿佛僧人入定般的鱼鹰。游人不明就里,却听一声唿哨,几位渔翁手中的竹篙不停地拍击着水面,竹排上的鱼鹰也纷纷跳进水里。它们扎了几个猛子后,每只的嘴里都叼着一条银光闪闪的小鱼,游到竹排前向主人邀功。原来这是景区特意安排的表演节目,再现了过去龙虎山人在泸溪上捕鱼的独特场景。

鱼鹰刚刚离去,一阵“噼噼啪啪”的鞭炮声骤然响起,只见对面山崖上长绳垂下,一位黄衣人从天而降,在众人的惊呼声中做出各种惊险动作,然后很潇洒地荡进了半空中的洞穴内。这时候,下面平台上的木质绞车开始转动,停放在小船上的棺木缓缓升起。当棺木上升到与洞口齐平时,预先进入洞内的黄衣人便轻松地将棺木拉入了洞穴,安放完毕后,遂缘绳降至停在下面的小船上。随着又一阵鞭炮声响起,整个升棺表演宣告结束。据说表演者都是当地李姓药农,他们世代依靠采药为生,因此才练就了这身爬树攀岩如履平地的特殊本领。

作为中国道教的发祥地,龙虎山的道教文化源远流长。龙虎山原名云锦山,东汉中叶,第一代天师张道陵来此后,“丹成而龙虎见,山因此名。”有关张天师道法之神奇,史料中多有记载。由于天色已晚,景点即将关闭,我们无法前去领略上清宫这座“百神受职之所”的道家发祥地,亲眼一见《水浒传》开篇中所说的那口“镇妖井”,不能不说是一种遗憾。聊以欣慰的是,趁着暮色,大家匆匆地游览了上清古镇。高大的门楼前,千年古樟如一位饱经沧桑的时光老人默然无语。行走在有些逼仄的古街上,映入眼帘的是一座座散发出陈年气息的老建筑,那些雕刻着精细花纹的木门窗,虽已油漆剥落,却仍透露出曾经的辉煌。一堵用碗口大小的卵石垒成的墙壁行将倒塌,又被一些藤类植物缠绕的固若金汤。各种青苔斑驳的石墩凌乱地堆积在墙角,很多上面都有敲击过的痕迹,不知是哪场浩劫所遗?这些旧年之物如同那些坐在门口小马扎上的耄耋老者一样,仍苦守着那段渐行渐远的历史。在一个名为“长庆坊”的大门两边,我看到一副对联:“到此已非无缘客,进来便是有福人”。以淡定的姿态,迎接着远方游人。

此景此情,不禁让我想起了叶兆言在《龙虎山的回想》中说过的话:“真正的旅游,应该是放松和悠闲。天气不同,旅行者得到的感受也不同。人是大自然的匆匆看客,对于大自然,也得随缘。”

而作为一个过客,这匆匆的半天之旅,我也算是与龙虎山有缘吧。

推 荐 阅 读

作者简介□□王明伦,山东青岛人。中国散文诗学会、中国诗歌学会会员,山东省民协会员,青岛市作协会员、民协理事,崂山区作协、民协副主席。1980年开始发表作品,著有诗歌散文集《琴屿海风(合著)》,作品入选多种选本。 《旅游作家》编辑部

《旅游作家》编辑部主编:吕尤佳

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。