谁发明的青蛙旅行app

积累 13 年的账号数据与角色资料将就此全部清空,几乎一代人的青春回忆也将随着游戏服务器的关闭而一朝清零。用于辅助治疗的人工智能然而作为满足人类情感需求的商业产品,虚拟

积累 13 年的账号数据与角色资料将就此全部清空,几乎一代人的青春回忆也将随着游戏服务器的关闭而一朝清零。

用于辅助治疗的人工智能

然而作为满足人类情感需求的商业产品,虚拟宠物在人工人类伴侣(Artificial Human Companion)的产品大类别中也只占据了其中的一隅。恐怕与大多数人的想象不同,如今已高度商业化的人工伴侣在最开始却是一种用于治疗心理疾病的辅助手段。

为缓解西方国家的社会老龄化问题,二十世纪六十年代起,一批心理学家与科学家便开始尝试运用新兴的电子计算机技术制作比拟真人的人工伴侣,以期就此陪伴那些行动不便的孤独老人。对话程序、电子游戏乃至宠物型交互设备,都是科学家们曾经做出的尝试。

1999 年发售的索尼机器狗 Aibo 曾陪伴许多老人度过了最后的时光

耐人寻味的是,这类极易使人产生依赖的新产品在诞生后不久便被商家相中,并在此后的数十年间衍生出了形式各异的商业产品。关于科学技术与人工智能(Artificial Intelligence)的哲学与伦理问题也由此产生,成为了至今仍困扰人类社会的顽疾。

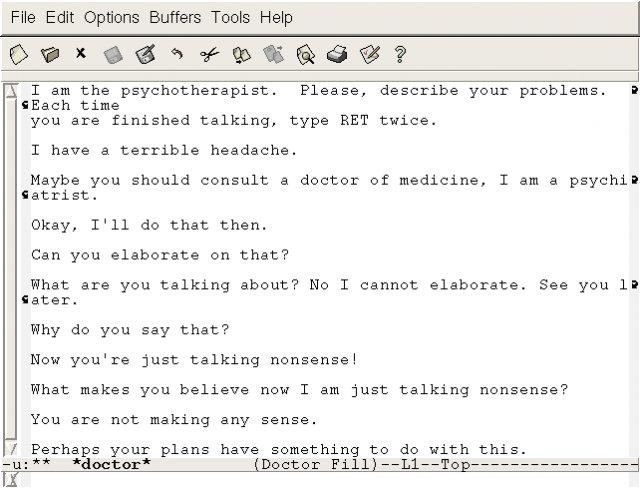

1966 年,麻省理工 AI 研究室教授 Joseph Weizenbaum(1923 年~2008 年)开发了一款名为 ELIZA 的电脑程序,教授希望利用这款简易的程序展示人与机器之间的通信原理。

ELIZA 的界面只是一个对话框,每当使用者输入一段文字信息,ELIZA 都将运用模式匹配(pattern matching)技术作出自动应答,正是这一程序开启了延续至今的机器自动应答时代。

运用 AI 技术,由 ELIZA 扮演的 *doctor* 几乎从未引起患者的怀疑

这项新奇的小程序一经发明便引起了人们的极大兴趣,包括教授秘书在内的许多人都相信,这款可以与人类应答如流的电子程序,也一定具有着人类的某种情感。

足以迷惑众人的 ELIZA 在发明后不久便已开始应用,它很快就被用于精神治疗,医生通过这款程序得以同时与多位病人进行交谈。有趣的是,大多数病人并未意识到与自己对话的其实并非医生本人,而是一款掌握了人类语言词汇的冰冷机器。

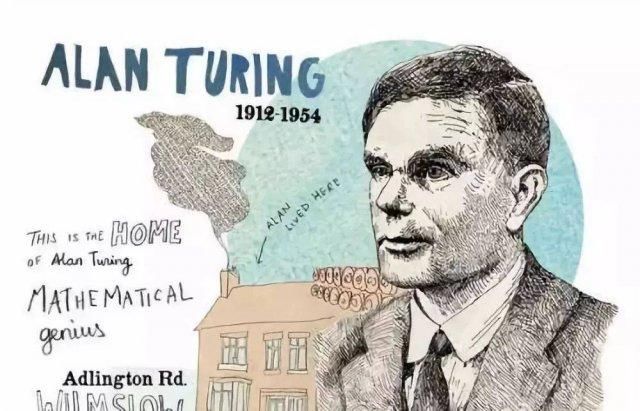

1950 年由艾伦 · 麦席森 · 图灵(Alan Mathison Turing, 1912 年~1954 年)提出的图灵测试(Turing Test)在 16 年后终于成为现实。

1950 年,图灵在论文《计算机器与人工智能》(Computing Machinery and Intelligence)中首次提出了 " 图灵测试 ",亦即测试者与被测试者(一个人和一台机器)在隔开的情况下,通过一些装置(如键盘)向被测试者随意提问。倘使测试者无法辨别被测试者是人还是机器,则机器通过了图灵测试

来自斯坦福大学的精神病学家 Kenneth Colby(1920 年~2001 年),又于 1972 年编写了另一款自动应答系统 PARRY,它能成功模拟精神病患者应对来自医生的问询。

在 1970 年代的双盲测验中,33 位精神病学家对混有 PARRY 与真实病患的谈话记录进行了甄别,然而成功预测机器应答的几率却仅有 48%,这样的结果已与随机猜测无异。

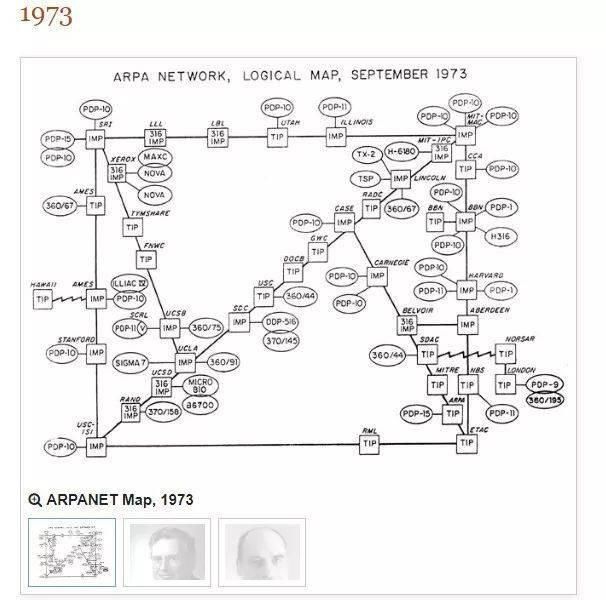

1972 年,ELIZA 与 PARRY 在国际计算机通讯会议(International Conference on Computer Communications, ICCC)中狭路相逢,人类历史上首场激动人心的人工智能对话就此展开。

阿帕网(ARPANET)在 1972 年国际计算机通讯会议中得到展示,ELIZA 和 PARRY 正式运用这一网络系统实现了 AI 对话

若将虚拟的人工智能对话与真实的在线人类交谈结合起来,这势必将造就前所未有的奇幻体验。在人工智能对话技术发明后不久,结合虚拟与现实的网络游戏在人类的好奇心驱使下诞生。

人工智能与电子游戏

出于这种设想,程序员 William Crowther 在 1975 年开发了第一款多人网络游戏——多使用者迷宫(Multi-User Dungeon, MUD)。来自世界各地的玩家由此可以同时登入同一个虚拟世界,在人工智能的指引下与其他玩家互动,即便游戏画面仅仅是朴素的对话互动,但初入虚拟世界的玩家仍然会心甘情愿地臣服于这款游戏的魅力。

最早的在线多人网路游戏就是这样的对话框

直至今日,大部分 MUD 游戏也只有密密麻麻的文字描述,然而这也足以令 MUD 爱好者为之狂热疯狂

今日经由图形优化后的 MUD 网站仍有着很高的访问量

Aardwolf 是一款仍然在线可玩的 MUD 游戏

基于人工智能的自动应答程序自二十世纪七十年代起就与电子游戏紧密结合,此后迅速与娱乐行业捆绑,开启了迄今繁盛不衰的商业之旅。小黄鸡、会说话的汤姆猫与 Siri 都可以说是这一技术的应用实例。

二十世纪九十年代,兼具自动应答与情感互动的新一代电子游戏应运而生,新兴的及时互动技术与角色养成模式增加了游戏的可玩性,同时也使得原本适用于治疗的人工伴侣程序逐渐成为了令人上瘾的渔利工具。

在《口袋妖怪 · 黄》中,主人公随时都可以回身与皮卡丘交流,皮卡丘也会随机做出喜悦、悲伤、慵懒等不同形式的反应,这在 1990 年代极具卖点

1996 年 2 月 27 日发售的《口袋妖怪》再度开辟了养成类游戏的新模式," 电子宠物 " 这一新概念也随着《口袋妖怪》中明星角色皮卡丘的意外流行而终于诞生:完全虚拟的电子宠物与真实世界中的宠物一样,具有生老病死的 " 生命体征 ",陪伴主人一同成长,成为人们的情感寄托。

受后来拓麻歌子等电子宠物挂件的启发,万代(Bandai)接连开发了以皮卡丘为主角的电子宠物玩具 Pokémon Pikachu

执掌任天堂 52 年的山内溥(1927 年~2013 年)甚至总结出了一套 " 收集、养成、交换、追加 " 的黄金口诀,各类游戏厂商以此为原则,在此后不断复制着情感陪伴类游戏的这一模式。直到去年出现火爆一时的《旅行青蛙》和《恋与制作人》,这一黄金口诀也还仍然没有过时。

90 年代风靡一时的拓麻歌子(Tamagotchi),玩具主体只有三个按键,人机互动方式十分简单

直至今日,拓麻歌子(Tamagotchi)仍然是万代官网中的主打产品

与线上的虚拟互动相呼应,线下的电子交互设备也在九十年代末期开始流行。线下的电子交互设备不但可以在心理情感上满足使用者的需求,同时也能在物理上为用户带来身体的慰藉,是名副其实的人工伴侣。

陪伴孤独的电子宠物

1996 年 11 月,在日本发售的拓麻歌子是这一类线下交互设备的先驱,它在全球范围内已累计发售 7000 万只,成为了几乎影响一代人的电子宠物代名词。可同用户及时互动的电子玩偶 Furby 精灵与索尼电子狗 Aibo 相继于 1998 年和 1999 年问世,电子宠物同真实宠物一样,成为了许多孩子及老人忠实的伙伴。

2017 年 6 月 8 日,日本光福寺为即将拆解的 100 多台索尼 Aibo 宠物机器狗举行葬礼,用以祭奠它们奉献给主人的 " 亡灵 "。这是十分罕见的机器人葬礼

然而不知是可幸还是可悲,人工伴侣在为人类带来情感满足的同时,也在不经意间为人类社会带来了种种困扰:人们迷恋于虚拟的人工伴侣而疏离真实的人际关系,自七十年代以来,这一迷思已由玄虚的哲学设想变成了真切的人文困境。

科技让我们紧密联结,却也使得我们变得无比孤独。

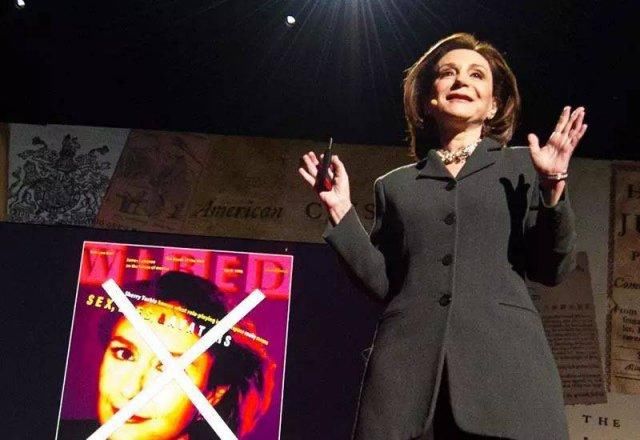

麻省理工科技及社会学教授 Sherry Turkle 在七十年代就已抛出这一命题,在人工智能与科学技术高速发展的时代促使我们停下匆忙的脚步,对深陷人机互动之中的生活进行反思。

自上世纪 70 年代起,Sherry Turkle 就已对人工智能与科学技术对人的异化(alienation)展开了观察与讨论,她写有讨论这一问题的《第二己》(The Second Self)、《屏幕上的生活》(Life on Screen)与《群体性孤独》(Alone Together)三部曲

" 我们脆弱,因为我们很孤独,却又害怕亲密的关系。" 在《群体性孤独》一书中,Sherry 教授指出了当代人工智能繁荣背后的原因。

人类凭借现有技术创造人机交互方式,而人机交互方式又反过来塑造了人类的思维与情感本身;人类因与生俱来的情感需求而制造了虚拟人工伴侣,又因沉溺其中而逐渐拒绝真实的人际交往,从而加深了因孤独而生的情感需求。

基于 VR和 AI 技术的 RoVR 电子宠物已于 2017 年 8 月 15 日在众筹平台 Kickstarter 上线

基于人工智能的人工伴侣如同一个魔咒,使技术的缔造者困于其中,难以自拔,Sherry 将这种困境描述为机器人时刻(The Robotic Moment)。

在可预见的未来里,更加贴合 " 心意 " 的虚拟人工伴侣还将以更多样的面貌出现在人们的生活之中,VR、区块链等新兴科技也将成为人工伴侣的全新应用手段,新的商业模式也势必将随着全新产品的出现而诞生。

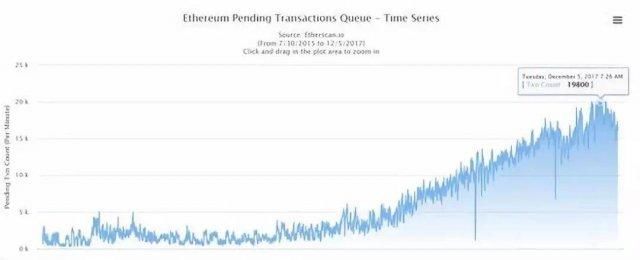

基于区块链技术的加密猫(CryptoKitties)于 2017 年 11 月 28 日登陆以太坊区块链,至当年 12 月 11 日已有 2 万多只虚拟加密猫被交易

作为不多的区块链落地应用,加密猫交易峰值曾一度突破 12 万美元

未来人类的心灵是否会因此获得自由,抑或是变得更加孤独?在已到来的机器人时刻,我们仍在迫切地搜寻这一问题的答案。

【来源:虎嗅APP】

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。