携程旅行网老板

这个夏天,对携程注定是个离别的季节,闹剧般的离别。大规模裁员的消息,引发公司内部惶恐情绪,令携程疲于应对。另一面,众多合作伙伴也选择与其分手,颇有些失道寡助的意味。这背后既

这个夏天,对携程注定是个离别的季节,闹剧般的离别。

大规模裁员的消息,引发公司内部惶恐情绪,令携程疲于应对。另一面,众多合作伙伴也选择与其分手,颇有些失道寡助的意味。

这背后既有扩张海外引发的资金压力,似乎也有急于减少人员成本,营造收入“虚增”的意图。

只是这样下去,携程恐怕会失去更多的朋友。

激起众怒的“老员工返乡计划”

有时候,离别不止意味着伤感,还有愤怒与恐慌。

7月底,有自媒体爆料,一位携程内部中层管理人员声称,携程旅行网正在进行涉及公司整体范围的大规模裁员,比例或将高达10%到20%。

8月初,又不断有携程员工向维权机构透露,携程为了缩减人力成本,推出“支持老员工返乡”计划,好听的名目之下,本质是以工资更低的应届毕业生替换掉大量老员工。

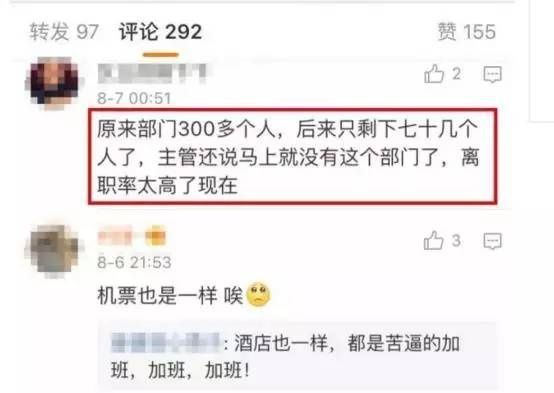

有员工爆料称,携程提出了三化,其中一点事年轻化,而人力负责人在高管的授意下,“在全公司掀起了一场血腥的清除老化员工运动”。微博上还有携程员工宣称,其所在部门人员被大规模按缩减,300人只剩下70人。

据了解,这些员工为携程工作多年,其中有些人为了更好服务公司,已经举家搬至上海。还有人已经超过35岁,错过求职最佳年龄,找工作面临不小挑战。

遭遇此事后,有不少人已经提请仲裁,直指携程涉嫌违反国家劳动法的相关规定。

截止今日,携程仍未对裁员消息做出回应。

熟悉的场景,熟悉的套路。

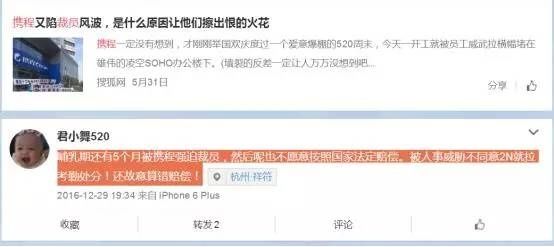

2016年5月,携程与去哪儿合并后,就曾曝出裁员千人的消息。虽然携程官方称其为不实消息,但携程办公的SOHO楼下,依然上演员工拉横幅的剧情。携程蓝色的Logo下,白底黑字的抗议裁员的字眼,格外显眼。

去年年底,还曾有员工微博爆料,自己哺乳期还有五个月被携程强迫裁员,却不按照国家法定赔偿,还以考勤处分威胁。

如今裁员事件持续发酵,也引发了连锁反应,一位员工在投诉信中称,年龄大、工资高的资深员工被剥夺工作内容,调离岗位,直到难捱压力自行离职,与此同时,公司招聘大量实习生作为廉价劳动力。

而在职员工加班成为常态,一个客服一天要处理500个投诉,疲于应对。大量员工对工作的满意度低,激增负面情绪。或许携程屡遭投诉的缘由,也蕴藏其中。

携程为何如此狠心,哪怕牺牲服务质量、背上投诉的锅,也要挥刀裁员?

扩张过猛、增长乏力的下策

风波背后,携程有着难以言表的苦衷。

与携程陷入分手的不止其自家员工。

7月底,《致携程的一封分手信》刷爆朋友圈。承德一位酒店老板,信中控诉携程的霸道:两年前就承受15%的高佣金,合并去哪儿后,携程和旗下的艺龙、去哪儿集体上调佣金至15%,急于垄断市场,招致整个行业商家的吐槽。

而今年,他遭遇携程擅自将自家房价调低至33元、将已订房型改为有房状态。他写道:“我们本不是同路人……还是早点分开吧。”

这两种分手,背后都指向同一个问题:携程正急于用各种方式,保住账面上的盈利。

梁建章曾豪言,到2020年,携程整体交易额可以到达到1.2万-1.4万亿。有人以2015年的3500亿交易额计算,这意味着近几年要达到30%的年复合增长率。

但随着线上流量红利结束,携程的增长陷入困局。低频、高客单价导致其在获取新用户与挖掘老用户的价值上,都举步维艰。

2017年,去哪儿启用赵丽颖作为代言人试图获取年轻用户,而携程也在酝酿更大规模的营销,但目前来看,这些举措的效果并不明显。

今年第一季度的财报中,携程的营业利润仅为7%,其中机票与酒店预订仍占比超过80%。十多年前,携程以这两项业务起家,但现在互联网已经更新数次代际,携程却依然吃着老本。

为寻求新的增长点,携程大举进攻海外市场,频频收购、兼并国外在线旅游企业;另一方面,携程从今年年初开始大举向国内二三线城市下沉,大举投入线下实体店。

在线旅游市场变幻莫测,年轻群体的消费和新兴业务增长迅速,在人员流失和业务乏力的双重压力下,老迈携程的如果没有押对宝,或许还将遭遇伤筋动骨的阵痛。

这几项业务的投入,都需要真金白银的支持,消耗大量资金,而且相当长的时间内,还很难看到造血反哺的可能性。随着利润的缩减,裁员成为必然。

如此看来,裁员已经是携程在增长乏力、造血不足情况下的被迫之举。如果携程不能寻找到新的业务支撑其财报,或许未来裁员将不是最坏的消息,人才流失的离职大潮才是。

新百事洞察”

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。