歌词 牵手旅行 英文翻译

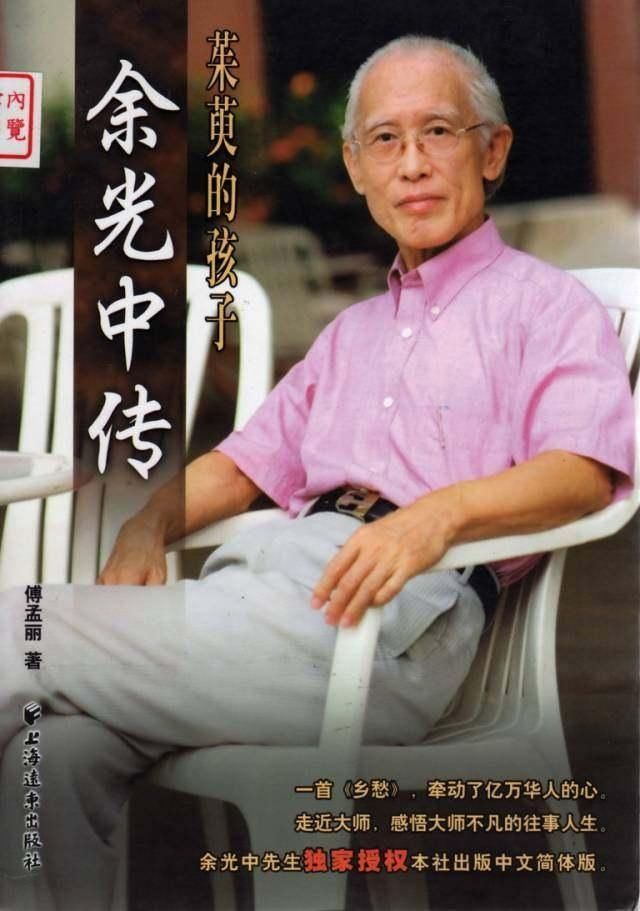

余光中,语言的魔术师、乡愁诗人、中国文坛杰出的诗人与散文家。2017年12月14日,诗人余光中在高雄医院过世,终年90岁。他是“语言的魔术师”、“用中国文字意象之第一人”。他是

余光中,语言的魔术师、乡愁诗人、中国文坛杰出的诗人与散文家。2017年12月14日,诗人余光中在高雄医院过世,终年90岁。

他是“语言的魔术师”、“用中国文字意象之第一人”。

他是“乡愁”诗人,不管走到哪里,不忘的是故乡的方向。

他庆幸能用中文写作,用方块字堆砌属于自己的万里长城。

他热爱中华传统文化,热爱中国,“要做屈原和李白的传人”,“血系中有一条黄河的支流”。

他是中国文坛杰出的诗人与散文家,他的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。

他就是驰骋文坛逾半个世纪的当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家余光中。

获奖纪录

1962年台湾,获中国文艺协会所颁的中国文艺奖章新诗奖

1966年台湾,十大杰出青年

1982年台湾,《传说》获台北市新闻局金鼎奖歌词奖

1984年台湾,第七届吴三连文艺奖散文奖,《小木屐》获台北市新闻局金鼎奖之歌词奖

1989年台湾,国家文艺奖新诗奖、主编的《中华现代文学大系》获得金鼎奖

1994年台湾,《从徐霞客到梵高》获得联合报“读书人”最佳书奖

1997年大陆,中国诗歌艺术学会致赠诗歌艺术贡献奖

1998年台湾,文工会第一届五四奖的文学交流奖,并以散文集《日不落家》获得联合报读书人最佳书奖、中山大学杰出教学奖,斐陶斐杰出成就奖,行政院国际传播奖章

1999年台湾,以《日不落家》获得吴鲁芹散文奖

2000年台湾,高雄市文艺奖;以诗集《高楼对海》获得联合报“读书人”最佳书奖

2001年大陆,深圳版散文选《大美为美》列入《当代中国散文八大家》丛书;第二届霍英东成就奖

2007年台湾,获国立台湾大学颁授杰出校友

2008年台湾,获国立政治大学颁授名誉文学博士

2011年台湾,获国立中山大学颁授名誉文学博士

2012年台湾,获元智大学颁授桂冠文学家

2014年台湾,获行政院文化奖

人往往是在离开了自己生活的土地之后,反而对故乡有更深刻的认识。

--余光中

编辑整理:西东

来源:杰出人物(amanofmen)

1、漂泊一生剪不断的乡愁

余光中祖籍福建永春,母亲原籍江苏武进,1928年农历九月九日出生在江苏南京。余光中说:“这母难日也正是我民族灵魂深处蠢蠢不安的逃难日。”当时,中国内忧外患的局势依旧严峻,他的少年时代基本在逃难中度过。

抗日战争爆发后,他随母亲一路奔走,经过上海、香港、昆明等地,最后抵达重庆与父亲相聚。在文风颇盛的巴蜀之地,他度过了一段快乐、自由的时光。当时就读的南京青年会中学,位于江北县悦来场,德高望重的晚清拔贡“老夫子”启迪他的国学,关切而严谨的英文老师则是他的外文启蒙。同学之间相互勉励,奇书共赏,奇文共议。余光中在这里打下了良好的文学基础。

在历史的洪荒里,个人的命运常常不由自主,1949年余光中也不得不随家奔赴台湾,离开故土。21岁的余光中站在轮船上,内心没有着落。不知前方的岛屿是何光景,也无法预知身后的故土何时能返。

1952年台湾大学外文系毕业后,他以榜首之资考入国防部,担任少尉翻译官,不久出版诗集《舟子的悲歌》和两部翻译作品《梵高传》《老人与海》。

1959年余光中获美国爱荷华大学(LOWA)艺术硕士。先后任教台湾东吴大学、师范大学、台湾大学、政治大学。其间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。1972年任政治大学西语系教授兼主任。1974年至1985年任香港中文大学中文系主任。1985年至今,任高雄市“国立中山大学”教授及讲座教授。其中有六年时间兼任文学院院长及外文研究所所长。

“人往往是在离开了自己生活的土地之后,反而对故乡有更深刻的认识。”余光中到美国之后,一开始他只是思念台湾,思念家中妻子和刚出生的女儿,进而思念生他的南京、育他的四川,思念古诗词里吟咏的山岳江河……随着日子流逝愈多,怀乡之情便日重。1972年,他在台北厦门街的旧居内,一挥而就,一首《乡愁》日后传遍两岸三地。完成诗作虽仅用20分钟,而这笔尖淌出的浓浓乡愁,却在心中酝酿了20多年。

余光中这样总结自己漂泊的一生--大陆是母亲,台湾是妻子,香港是情人,欧洲是外遇。为什么大陆一定是母亲?他说:“‘妻子’是不一定的,更别说‘情人’和‘外遇’,但‘母亲’是与生俱来的,烧我成灰,这汉魂唐魄也系在那里。”

2、乡愁是桥梁这头到那头

2005年,余光中偕夫人范我存首次回到江北县悦来场--他曾经就读的学堂。60年前在此求学的情境历历在目,学堂却已不在,仅留下一地瓦片。过往的村民用他熟悉的四川话对他说:“捡一块瓦片回去,算是纪念嘛!”于是余光中拾了一块老瓦片,渡过台湾海峡,带回家中。

乡愁如中国结,一绳一结都紧紧系在心里。余光中说:“我的乡愁有三层,首先是地理上的,其次它不局限于一地一山一水,而是对整个大中国的怀乡,更是我对中华文化的归属。”

余光中生于南京,但父亲是地道闽南人,母亲是江苏武进人。少年随母先后到过上海、昆明、贵阳、重庆、四川,而未曾踏足的江北西塞,他早已在古典文学中“耳濡目染”。所以余光中所怀之乡,不只是南京,也不仅是长江之南,而是泱泱大中国。乡愁道不尽、说不完,余光中说:“终我一生,这方向是不变的。回乡之前,写怀乡;现在,写还乡。”2008年,余光中为《乡愁》赋了新句:未来\乡愁是一段长长的桥梁\我来这头\你去那头。

余光中视中华文化为自己的根底,他想为文化传承做些事。20年里,他已往返大陆60多次,热心参与大陆各地举办的文化活动。他捧场江阴民歌节,用朴素诙谐的语言讲述现代诗的心得;重阳佳节,他在千年历史的大运河畔吟赤壁、赋新诗;赴北大任驻校诗人,与年轻学子分享为学经验。2010年端午节,余光中辞掉众多社交邀请,专程到湖北秭归参加屈原祭奠,并现场朗诵其作《秭归祭屈原》。

3、驰骋文坛挚爱中文写作

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,驰骋文坛逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为“艺术上的多妻主义者”。其文学生涯悠远、辽阔、深沉,为当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。现已出版诗集21种;散文集11种;评论集5种;翻译集13种;共40余种。

余光中17岁开始写诗,并发表第一首诗《沙浮投海》。第一本诗集《舟子的悲歌》也于他台大毕业时完成,为了出版,他还与梁实秋先生结下缘分。

诗集编好,余光中自信满满地去请梁实秋先生为其写序。梁当时也爽快地答应,可是等序文写好,余光中一看却皱了眉头。原来序文只是一首分三段的诗,且内容与诗集并无联系。年少气盛的余光中不买账,当场把诗序退还。后来等诗集出来了,梁又重新写了一篇书评,并评价他:“作者是一位年轻人,但他的艺术并不年轻,他有旧诗的根底,然后得到新诗的启发,这是一条值得探索的路。”

余光中被称为“乡愁诗人”,这名号虽为褒词,却不免局限。他给自己的文学定位主要在四个方向:诗、散文、评论和翻译,而这四个方向都离不开中文。

迄今,余光中已经成诗千首,乡情与怀古为主题者不下百首,但咏叹亲情、友情、人物、咏物、世局、造化等等还有更多。余光中笑说:“即使我一首乡愁之作也没写过,仍算得上多产、多元的诗人吧。”

“右手写诗,左手为文”,余光中的散文亦毫不失色。20世纪60年代之后,他的散文如泉涌奔流,接连出版《左手的缪思》《逍遥游》《望乡的牧神》《听听那冷雨》等散文集。有人这样评价他的散文:“余光中的散文,整体的文化风度可谓渊赡恢弘,高绝超逸:通过苦读精研、耳濡目染所奠定的丰邃而坚实的国学根基,和因为亲历欧风美雨所获得的精深而广博的西学修养,决定了他足以在中西两大文化系统中自由出入,广泛比较,进而产生有关文化选择的真知灼见。”

但诗和散文的名气反而将其在批评和翻译上的光芒遮盖。余光中着有大量的文学批评,早年在台湾文学改革的浪潮中大胆发出自己的声音,写了《再见,虚无》《剪掉散文的辫子》等评论文章。他翻译的人物传记、英文诗集、戏剧、小说等等作品,多达14部。

他庆幸能用中文写作,用方块字去堆砌属于自己的万里长城,他说:“读了一辈子外文,最后还是觉得中文最伟大、最美丽、最辉煌。”

4、积极入世志士情怀

余光中的居室坐落在高雄市中心的一栋高楼内,家具简洁,家中每样东西都摆放得整整齐齐。颇为有趣的是,60年来,他和妻子谈话一直都用四川话,这川腔一说,顿时让人忘了自己身处台湾。门卫值班的中年男子说:“余伯伯是讲究之人,出来都穿皮鞋,他和余妈妈晚上经常手牵手到前面的公园散步。”满脸洋溢羡慕之情。

生活虽然平静,而老先生却并不清闲。2005年,以余光中为首,包括张晓风、李家同、王鼎钧等在内的一批台湾文字工作者,共同发起“抢救国文教育运动”,反对台湾当局的不当操作。余光中坚定地说:“无论政治怎么变,中文必是结合所有中国人心灵的长城。台湾的中文环境已经很危险了,我是用中文写作的人,有这个责任。”

爱之深必护之切。为此,他组织“抢救国文教育联盟”,带头向台湾教育部长喊话,在“抢救国文座谈会”中积极发声。余光中自嘲:“我没有什么权力,我能控制的东西只有两样,一个是中文,一个是我的车子。”一部车子,让喜欢旅行的他手握方向盘,天涯海角、名胜古迹召来车前。一支笔,是他对自我的省视,更是对现实的关注。余光中把手中的笔当作他最后的武器,要做最后的守夜人守最后一盏灯。

余光中热心关注环境问题,不忍美丽的天空被污染,不忍清新的空气变污浊,他写了不少环保诗。他在《控诉一只烟囱》里声讨:用那样蛮不讲理的姿态\翘向南部明媚的晴空\一口又一口,肆无忌惮\对着原始纯洁的风景\像一个流氓对着女童……余光中无奈地说:“古人就强调保护环境,告诫不要竭泽而渔、焚林而猎。‘杞人忧天’本是贬义词,现在倒成了古人先知,你看咱们的臭氧层都破了个大窟窿,能不‘忧天’吗?”

余光中热爱中华传统文化,热爱中国。他把华夏的山河、人民、文化、历史当作与生俱来的“家当”,怎么当也当不掉;把中国的祸福荣辱当作身上鲜明的“胎记”,怎么除也除不掉。他是中国文坛杰出的诗人与散文家,他的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。