南极旅行后的感想

西安,古称长安,位于渭河的南岸,关中平原的中部,曾经是周秦汉唐等13个王朝的都城,又被称为“十三朝古都”。作为中国四大古都之一的西安,从古至今备受推崇,不仅是因为它作为都城的时

西安,古称长安,位于渭河的南岸,关中平原的中部,曾经是周秦汉唐等13个王朝的都城,又被称为“十三朝古都”。作为中国四大古都之一的西安,从古至今备受推崇,不仅是因为它作为都城的时间长,更是因为以它为都城的王朝,有的开天辟地,有的继往开来,以古长安城为中心,创造出了空前完备的制度和极其灿烂的文化。

如今,西安早已经被很多比它年经的城市超过。它蹒跚前行,像一个上了年纪的老人,被人称作“废都”。这其中的原因一个是自东汉以后政治中心东移,以及南方经济文蓬勃发展,再加上西安自然环境恶化,不适合大规模人口居住。西安慢慢退出了历史舞台的中央,成为了中国西北的一个重镇。

即便如此,作为历代人心中“长安情结”的寄托之地,西安还是有很多地方值得瞻仰和留恋。比如环城一周的明代古城墙,适合天气好的时候上去走走;又比如城中心的钟楼和鼓楼,在夜晚的霓虹下面看起来气势恢宏。还有苍劲古朴的大雁塔,让人叹为观止的秦始皇陵兵马俑,以及将历史娓娓道来的陕西历史博物馆和远离喧嚣独守一份清静的曲江遗址。喜欢吃的可以去回民街,喜欢逛的可以去大唐芙蓉园,喜欢文艺的可以去书院门。

我想一般人去西安玩个两三天,估计也就会去这些地方吧。所以一到节假日,这些地方就会人山人海。因为就这几个地方保存地或者说修缮地比较好,除开这几个,其他也没什么可看的了。你很难找到像是北京南长街-北长街-景山这样安静漂亮的街道,可以完全放松自己随便走走;或者像是苏州平江路这样,岔进一条不知名的小巷便瞬间远离了喧嚣,体会到清静淳朴的水乡气息;或者像哈市的中央大街这样,繁华热闹中又藏着美好。

所以作为一个有“长安情结”的人,我在西安四年,并没有找到这份情结的寄托。至于汉家威仪、唐朝气度,便只能在那只砖片瓦中慢慢揣度。我想,一个城市的气质,不仅在于建筑如何,景观如何,还和人有很大关系。人能够能动的改造世界,能够把世界改造成为自己心目中的样子。但如果心中只装着盛世的壳子,而不效仿盛世的精神的话,纵然把整个城市都改造成为一个历史博物馆,我觉得也难以摆脱现在的泥潭。

我离开西安刚好也是四年。这四年间,因公因私陆陆续续回过西安好几次。每次回去,我一有时间就会去母校看看。走在熟悉的路上,回忆以前读书时的日子,想想现在的自己,感触颇多。觉得在生活中蹒跚前进的我就像历史中蹒跚前进的西安一样,很难不被贴上“废”标签。有次出差从西安回来,自己反省了很多,觉得唯有变才能获得前进的动力。于是沉下心来写了一篇文章来激励自己,也希望西安这座古城能在未来的岁月里走得更加稳健、自信,从新焕发出蓬勃生机。

通往古城的路

(一)

秦始皇统一中国后,不到一年,便下令修筑驰道。《汉书》记载:“秦为驰道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,滨海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。”这样的驰道有九条,以咸阳为中心,如钉似铁般将整个帝国牢牢锁在一起。驰道之上,只能行驶皇家的车马。始皇帝乘着车,沿着这些大道,浩浩荡荡出巡天下。后来,为了防备北方的匈奴,又自南向北修筑了长达800多公里的直道,可供军士通行。但是不管是驰道还是直道,老百姓都是不能往上走的,只能走狭窄的土路。土路难走,他们身上的担子又重,如果再加上“遇雨,道不通”,无路可走的话,老百姓就只能选择揭竿而起,所以秦朝很快亡了国。

后来刘邦得了天下,建立了汉朝。汉承秦制,不仅继承了秦朝的制度,还继承了秦朝留下来的驰道和直道。但相比于秦朝的残暴专横,汉初的皇帝崇尚无为而治,实行休养生息。于是国家慢慢富强起来,社会逐渐恢复了生机。道路上各式各样的士族贵胄、庶族匹夫,奔走往来,络绎不绝。有东方朔自东方道来,有贾太傅从武关道去;有霍去病出西方道破匈奴于河西,有太史公循直道叹物力于笔端。道路以长安城为中心随着疆域的屡屡开拓而不断外延,甚至连久居一隅的西南诸地,也有多条秦蜀栈道与长安相连。巴蜀的俊才,自此得以踏关越岭西辞故土而扬名于天下。于是前有司马相如洋洋为赋,后有扬子云孜孜著经。各地的人才如百川归海,沿着道路不断往长安城聚集,长安一举成为了当时东方世界的政治、经济和文化中心。

然而盛衰有时,兴亡难料。西汉末年,长安毁于战火,“城郭皆空,白骨蔽野”。刘秀定都洛阳,建立东汉,长安得以慢慢恢复。但东汉末年,董卓作乱,挟持献帝及数百万百姓迁都长安,“死于沟壑者,不可胜数”。董卓死后,他的部下在长安一带混战,等到“天子东归后,长安城空四十余日,强者四散,羸者相食,二三年间,关中无复人迹”,昔日繁花似锦的长安城变得残破凋敝。其后魏晋南北朝,北方“乱多治少,长安城经常作为战乱的中心,屡遭劫难”,更加难以再现昔日的荣华。

覆巢之下,焉有完卵。长安既废,又延绵战火,士人百姓自然选择逃离;再加上永嘉之乱后,衣冠南渡,缙绅﹑士大夫及庶民纷纷避祸南方,长安最终成为西边的一个军事重镇。秦汉时的修筑的驰道、直道和栈道,要么年久失修、杂草丛生,要么被“严设关禁”、“禁绝行旅”。通往长安的道路上,不是行色匆匆的军士,便是饥肠辘辘的百姓。长安之外,政权兴灭如昙花一现,世事变迁如白云苍狗,权臣拥兵自重,篡权毁国,哪有道义可言。士人处乱世,如风中蓬草,身心不由己,或以清议惹祸,或因清谈误国,或怀恨放荡形骸于世,或明志怡然自得于野。虽不乏出类拔萃之辈,但再也找不出“扶义倜傥,不令己失时,立功名于天下”的人物。等到李氏建立唐朝,长安再次盛极一时,通天下水陆,聚九州名士,却已是500多年后的事情了。

(二)

在通往长安的诸多道路中,论险绝莫过于秦蜀栈道。秦蜀栈道最早开辟于战国,后世累经修缮增筑,最终形成了7条由陕入川的古道。古道总长4000多公里,横山越岭,逶迤盘桓,连接了秦巴大山南北两侧的平原。秦岭巍峨,巴山雄伟,山川秀丽,民风淳和。如今的秦蜀栈道虽已成为遗址供后人瞻仰,但在它们边上,多条铁路和公路穿行而过,担负起了连接南北两大平原的重任。而我正是通过这些铁路和公路,和长安结下了不解之缘。

八年前我考上了西安的大学,母亲帮我收拾好行囊,送我出门,在川西的一条小路上和我挥手道别。我先乘汽车到成都,然后再换乘火车。火车一路向北,经绵阳,过剑阁,穿凤县,出散关,辗转良久才到达西安。

对于第一次出远门的我来说,一路上的风景自然是看够。川西坝子的乔松修竹、稻田池塘已经常熟悉,越往北走,地势越不平坦,低山小丘渐多,等到了剑阁,四周都是高耸的群山了。群山重重叠叠,相互掩映。墨绿色的灌木在上面努力生长,但总有些悬崖峭壁是它们无法涉足的。在这些悬崖峭壁下,蜿蜒流动着青绿色的江水,长长的火车就沿着铁轨在这峭壁和江水之间前行。抬头望见巨石碎砾堆砌成谷,仿佛瞬间就要一泻而下;低头俯瞰长河细浪耸动成峰,青冥浩荡深不见底。身处其中,不得不感叹前人筑路的艰难。

金黄的余晖从山间照过来,落到“绿如蓝”的江水上,落到路旁摇曳的柏树上,落到隧道尽头的铁轨上。我倚着车窗,想多看一眼这无限好的夕阳。可不一会儿,太阳彻底落山了,群山江水都不见了踪迹,隧道内外几乎是一片漆黑。耳旁传来“呼呼呼”的风声,间或有些微弱的灯光,昏黄的、落不到地上。旷野里的冷气从玻璃窗浸了进来,凉飕飕的,让人愈发清醒。隔着窗户呆呆地望着外面,恍惚间再次看到万家灯火时,才知道又到了一个城市。

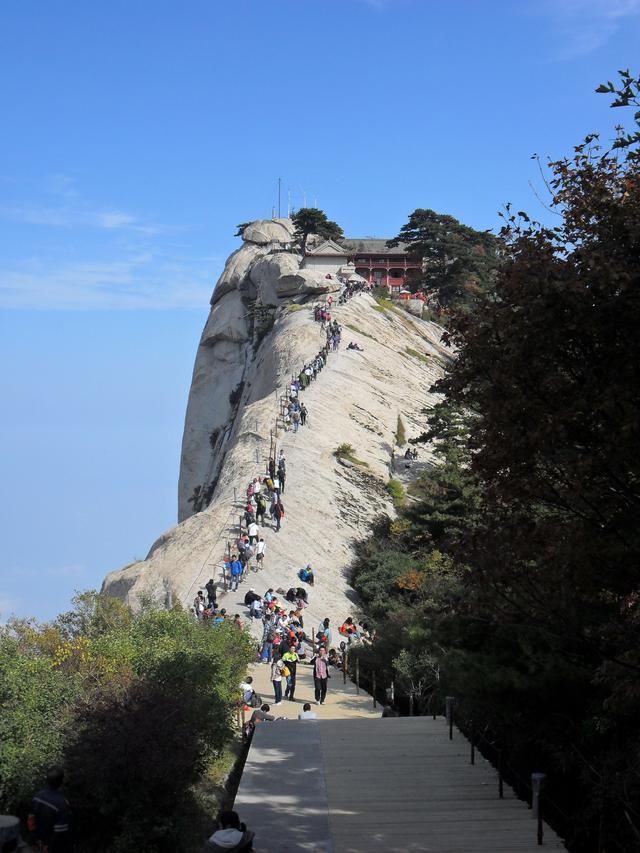

就这样前前后后在秦岭中穿行了好几遭,每次都会不自觉地感慨路途遥远。一想到古代没有火车和汽车,人们求学出仕,需要翻山越水穿荆度棘,羁旅异乡举目无亲,岂不是更加艰辛。所以在西安的四年里,常常埋头苦读,心慕前贤。不管是住在终南山脚下,还是后来搬到西市旁边,都终日与书为乐,不问世事。几年下来,书读了不少,但觉得那都是他人之说,与自己隔了一层窗户纸,难以融会贯通。于是扔下书本,行走四方。登华山,过韩愈投书处,仰望苍龙岭奇险壮美;宿洛阳,临洛水之滨,感叹曹子建怀才不遇。访终南,寻隐士归隐之处,心生向往;渡汉江,眺高祖受命之地,心意凛然。而后才觉得有所领悟,再读书,如此反复。

后来离开西安,去北京求学,毕业后回南方工作。事情逐渐多了起来,花在读书旅行上的时间越来越少。曾几次回西安,但每次都没呆上多久便匆匆离开。迷迷糊糊过了三年五载,没有什么收获,马齿徒增。心中惶惶然,不知所措,意乱神迷,囿于一隅,暗自感叹“长安不见使人愁”。

后来有次出差西安,回来的时候,在飞机上百无聊赖,于是就隔着窗户往外看。那时候正是清明节后不久,关中平原上千里良田尽是麦苗青青,灰黄色的土路交织着青色的泊油路一路歪歪斜斜,绕过民居穿过河流,最终挂在了墨绿色的秦岭山冈上,变成了一道道明亮的白色细线。这些细线在秦岭中随着溪谷的回转一路奔走,又随着山峦的起伏而屡次中断,但下一刻它们又在山的另一面延续开来。它们生生不息绵延不绝,仿佛从一开始就已经长在秦岭身上一样。不管是在群聚而居的河谷开阔地带,不是在山势相对平坦的缓冲区域,甚至在荒凉贫瘠连墨绿都难以掩盖灰黄的孤独地表,都能毫不费力地找出它们的踪迹。这些顽强到近乎倔强的道路,从古城出发,一路翻山越岭,横跨江河,连到北京,连到上海,连到川西的那个小小坝子上,连到许许多多我从未涉足过的地方。我时常想着古城,想着曾经在古城的岁月,想回去看看那些尚未黯淡的风景,但常常因为有浮云蔽日、秦岭断绝而唏嘘道路坎坷、遥遥无期。然而此刻终于明白,通往古城的路从未间断,它一直都在脚下。

窗外的白云铺成了海洋,秦岭已经看不到了。放眼看去,云朵之间相互重叠,颇有些崇山峻岭的气势;天边的云层轻描淡写如由一笔带过,而眼前的云雾倏忽而逝如走马观花。假如前贤们有机会看到此景,估计也会生出“云分为三,山映成二,而俱归于一路矣”的感慨来吧。

钟楼

大雁塔

西安古城墙

书院门

西安世园会

西交大樱花

西工大妹子

终南山

华山

手工作品-亭亭如盖

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。